iPad Proに肉薄する13インチ「iPad Air」、バッテリー持続時間は仕様の2倍!?

ASCII.jp / 2024年6月22日 12時0分

以前からモデルチェンジのたびに、少しずつiPad Proに近づいてきたiPad Airだが、これまでのラインナップには誰の目にも明らかな大きな違いがあった。従来はiPad Proが11インチと12.9インチと2種類のサイズを用意していたのに対し、iPad Airには11インチモデルしかなかったこと。それが今回、iPad Airに13インチモデルが追加され、iPad Air、iPad Proともに11インチと13インチのラインナップを揃えることになった。iPad Airは旧モデルからどれだけ進化したのか、iPad Proにどこまで近づいたのか、詳しく探っていこう。

最近のiPad Airモデルをおさらい

iPadシリーズは、iPhoneのように毎年新モデルが登場するわけでもなく、アップル製品の中でもアップデートの間隔は比較的長い。今回のM2チップ搭載iPad Airの直近には、どんなモデルがいつ出たのか、即答できる人はさほど多くないかもしれない。そこでまず、今回のモデルから2世代前までさかのぼって、ここにいたるモデルの特徴を復習しておこう。

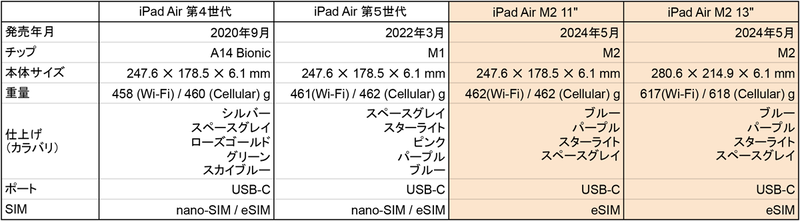

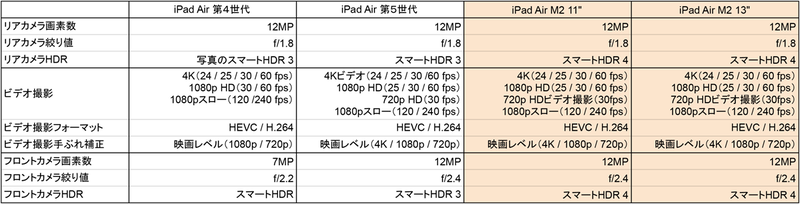

今回のM2モデルには、公式には「第何世代」という呼称は与えられていないが、これまでの経緯で言えばiPad Airとして第6世代に相当する。2つ前の第4世代が出たのは、今から4年弱前の2020年の9月で、チップはまだA14 Bionicを搭載したものだった。そして1つ前の第5世代は、M1チップを搭載して約2年前の2022年3月に登場した。これら3種のモデルの仕様の概要を表1にまとめておこう。

すでに冒頭で述べたように、今回のiPad Airの最大の特徴の1つは、これまでの11インチに加えて、新たに13インチモデルが追加されたことだ。上の表では画面サイズの異なる最新iPad Airを別々に示したので、実質的に4種のモデルとして表示している。

ここから分かるのは、今回の11インチモデルのサイズや重量は、2世代前からほとんど変わっていないということ。ここから、内部構造にも大きな変化はないと想像できる。それでもiPad Airの場合、世代ごとにカラーバリエーション(アップルでは「仕上げ」と呼ぶ)が異なるので、選択した色によっては、前世代と比べてかなり印象の異なるものに感じられる場合もある。今回のM2モデルでは、前世代までの5色が4色に減らされている。前世代から削られたのは「ピンク」で、それ以外はそのまま引き継いでいる。またM2モデルのカラバリに関しては、11インチも13インチも同じだ。このあたり、サイズによって異なる選択肢を設けるといった遊び心があっても良かったように思う。

チップ以外の違いでは、セルラーモデルの場合、使用できるSIMの種類が今回のM2モデルから変更されたのには要注意だ。これまでは、eSIM以外にも着脱可能な物理的SIMとしてnanoSIMが使えたが、M2モデルで利用可能なのはeSIMのみとなった。現状のキャリアやプロバイダーの状況を見れば、これでもすごく困ることはないはずだが、前モデルからの乗り換えで、nanoSIMをそのまま引き継ごうと考えていた人は、契約をeSIMに変更するという一手間が必要となる。

基本スペックにも現れた大幅なハイエンド化

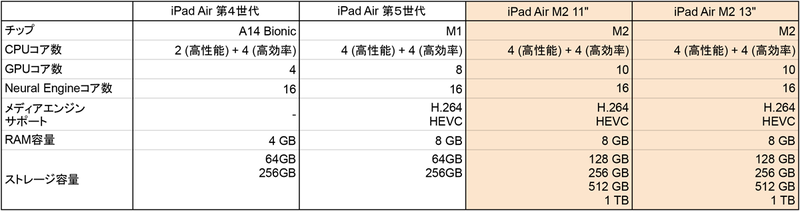

上の表に挙げた3世代のiPad Airは、当然ながら搭載しているチップがすべて異なり、A14 Bionic→M1→M2と着実に進化している。それがどれほどの意味を持つのかを知る手がかりとして、各チップの仕様をざっと比較しておこう。

まずCPUだが、第4世代のA14 Bionicでは高性能コア2つ+高効率コア4つの6コアであるのに対し、第5世代のM1と今回のM2では高性能と高効率コアが、それぞれ4つずつの8コアとなっている。CPUコア数だけで比較すると、CPU性能はさほど向上していないのではないかと思われるかもしれないが、性能は必ずしもCPUコア数に比例するものではなく、最近のチップのCPU性能は、コア数以上に大きく進化している。具体的には別記事として掲載するベンチマークテスト結果で示すことにしよう。

GPUについては、第4世代のA14 Bionicが4コア、第5世代のM1が8、今回のM2が10と、コア数は着実に増えている。その効果についても、実際のベンチマークテスト結果を見て実感していただくしかない。

そのほか、チップに直接内蔵された機構としては、Neural Engineとメディアエンジンがある。スペックだけから実際の性能を推し量るのは難しいが、Neural Engineのコア数は今回比較した3世代4モデルではすべて同じ16となっている。また第5世代以降が搭載するメディアエンジンのサポートするコーデックの種類については、M1とM2で違いはないように見える。

スペックの比較では、チップそのものの違いよりも注目すべき点がある。1つはiPad Airが実装しているRAM容量、もう1つはストレージ容量だ。

前者のRAM容量は第4世代の4GBが、第5世代は8GBへと倍増されていた。M1の採用と相まって、これによる第5世代の性能向上が大きかったことは間違いない。しかし今回のM2モデルでは、iPad AirのRAM容量は8GBに据え置かれた。これはMacのエントリーモデルと同じなので、iPadとしては十分ではないかと思われるかもしれないが、iPad ProのM4モデルが16GBを搭載するモデルを用意していることを考えると、iPad Airは差を付けられた感は否めない。RAM容量はモデルごとに固定で、Macのようにオプションで変更することはできないからなおさらだ。

後者のストレージ容量は、以前のモデルからオプションで選択可能となっていた。しかし第4、第5世代の場合、選択可能なのは64GBか256GBの2種類に限られていた。それが今回のM2モデルでは11インチ、13インチモデルとも、128GB、256GB、512GB、1TBの4通りから選択可能となった。最低容量も従来の2倍、最大容量では4倍となり、選択の幅が大きく拡がった。256GBから2TBの4段階で選べる最新のiPad Proにはかなわないものの、ストレージ容量の点では特に大きな進化を遂げたと言える。これは、iPad Airの用途を大きく拡げる可能性を持つものだろう。

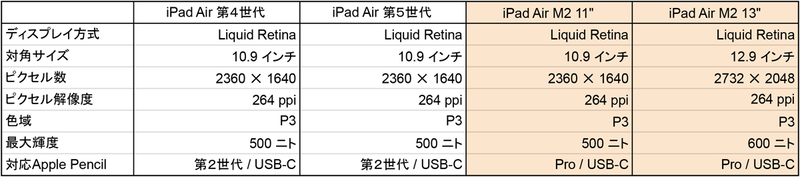

良くも悪くもこれがiPad Airのディスプレイ仕様

同時期に発売された上位シリーズのiPad Proでは、「タンデムOLED」というiPadとして新方式のディスプレイを採用したことが話題となっているのに対し、この新しいiPad Airの場合には特にディスプレイが話題になる様子はない。11インチモデルでは従来とほとんど同じ仕様、13インチモデルでもサイズ以外の仕様はほぼ同じディスプレイを採用しているのだから、それも無理はない。

スペックを見る限り、サイズ、ピクセル数、解像度、色域の広さ、最大輝度など、すべて同一で、実際の見た目にも違いは感じられない。

とはいえ、今回のiPad Airには、新たに13インチモデルが投入されたわけで、より正確に言えば12.9インチサイズのディスプレイは、iPad Airにとってまったく新規の仕様のものということになる。解像度(1インチあたりのピクセル数)は264ppiで変わらないので、ピクセル数が2732×2048に増えた分、同じ表示品質で表示領域が増えたことになる。ただし、最大輝度は11インチモデルの500ニトから600ニトに増加している。屋内では最大輝度で使うことはまずないだろうが、戸外などの明るい場所での視認性は向上しているはずだ。

表示機能には直接関係ないものの、ディスプレイとしての仕様と関わってくるのが、対応するApple Pencilだ。第4、第5世代のiPad Airは第2世代Apple Pencilと、正式な世代名のないUSB-C充電ポートを備えたものの2種類に対応していたのに対し、M2搭載のiPad AirはUSB-Cタイプと、新しいApple Pencil Proに対応する。

iPad Airを旧モデルから買い替えようと考えている人で、もしこれまで第2世代のApple Pencilを使っていた場合、それをM2モデルに流用することはできない。仮にUSB-Cタイプを使っていたとしても、M2モデルに合わせてApple Pencil Proを導入する方がいいだろう。それには2つの理由がある。

1つは単純にApple Pencil Proで追加されたり向上した機能が魅力的だからだ。例えば「スクイーズ」という操作方法が加わり、チューブを絞るようにペンシルの先端部分を強めにつまむようにすることで、ツールパレットを表示できるようになった。またジャイロスコープの搭載によりペンシルの回転も検知する。触覚エンジンでは、操作に対してのフィードバックを確実にユーザーに伝える。さらには「探す」アプリにも対応したので、高価なペンシルを紛失してしまう危険性が減少した。

もう1つの理由は、新しいM2搭載iPad Airに完全に適合するApple Pencilは、Proだけだということ。USB-Cタイプも、それなりに使用可能だが、iPadの本体に磁気コネクタで吸着しての充電やペアリングはできない。これは、iPad Airのフロントカメラの取り付け位置が変更され、横向き(ランドスケープ)に置いた際に画面のベゼルの上辺にくるようになったことと関係している。それによりiPad Air内部の磁気コネクタの配置などが変更されたからと思われる。

iPadではあまり注目されないカメラ仕様は?

カメラと言えば、iPadの機能の中でもあまり注目されない部分になってきたという印象がある。特にiPad Airでは、ほぼ現在と同じ本体デザインになった第4世代以降、大きな変化が見られないので、その傾向はよけいに強い。比べるまでもないが、新しいモデルの発売ごとにカメラの機能や性能が注目されるiPhoneとは大きな違いがある。

スペックを比べてみても、リアカメラについては、カメラユニットそのものより、映像を処理するハードウェアやソフトウェアの変更によると思われる微妙な変化が見られるだけ。フロントカメラについては、第4世代と第5世代で画素数が増え、絞り値が大きく(暗く)なっているものの、第5世代と今回のM2モデルの間には、さほど大きな変化は見られない。

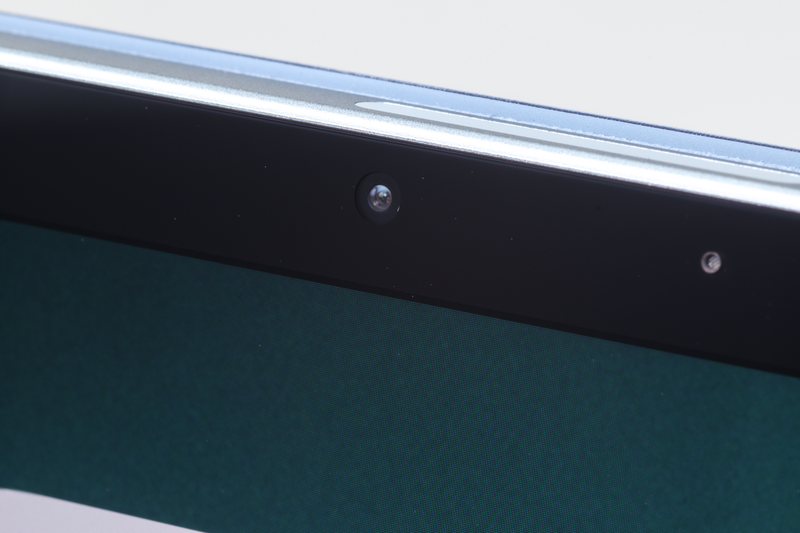

ただし、すでに述べたように、今回のM2モデルで、フロントカメラの位置が変更になっている。これまでのiPadのフロントカメラは、充電コネクターと反対側のディスプレイのベゼルの短辺の中央付近にあったが、M2モデルでは充電コネクターを右に向けた際に上になる長辺の中央付近に移動した。

これは言うまでもなく、iPad Airを横向き(ランドスケープ)に置いて使うことを標準と考えるようになったことを意味する。少なくともデスク上では、以前からその向きで使っていた人も多いだろう。その場合、ビデオ会議などで自分を写すカメラが画面の左、または右端になるので、自分の視線の向きが不自然になることを気にしていた人も少なくないと思われる。

MacBookシリーズなどでは、当然ながら横向き画面でしか使わないし、その画面の上辺中央にカメラがあるのが標準だ。iPad Airも、それに合わせたと考えることもできる。いずれにせよ、これでiPadをビデオ会議に使う際のカメラの位置の不自然さがようやく解消された。

期待の13インチモデルのバッテリー持続時間は仕様の2倍!?

iPadは、当然ながら戸外や移動しながら使う機会が多いので、バッテリーの持続時間は非常に重要なポイントとなる。これまでと同様、第4世代以降のバッテリーまわりの仕様を比較しておこう。

同じ画面サイズで比べると第4世代以降、今回のM2モデルまでほとんど同じ仕様と言ってもいい。M2モデルのバッテリー容量は28.93Whとなりわずかに1%ほどが増加しているが、スペック上はほとんど誤差範囲と考えられる。

一方13インチモデルでは、すがにバッテリー容量は36.59Whと、11インチモデルに比べて約26%ほど増加している。13インチモデルのディスプレイの表示面積は、単純計算で11インチの約17.5%増しとなる。バックライトの消費電力は、面積に比例して大きくなるはずだから、単純に考えればディスプレイの消費電力も約17.5%増しとなるはずだ。ディスプレイ以外の部分の消費電力が同じと考えれば、消費電力の増加分以上にバッテリーの容量は増加したことになる。それによってバッテリー駆動時の持続時間も増加することが期待できる。

ところが、アップルの公式の仕様では、「Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生」は、第4世代以降、画面サイズに関わらずすべてのモデルで「最大10時間」となっている。この数字はかなり控えめなものと分かっているので、今回も実際に確かめることにした。

条件はアップルの仕様のものとは異なっている可能性があるが、Wi-Fi経由でインターネットに接続し、YouTubeのプレイリストとして編集したApple Eventのビデオを、Safariを使ってフルスクリーンで連続再生可能な時間を計測した。音量は消音状態から本体のボタンで1段階上げ、画面の明るさはスライダー全体の4分の1程度の位置とした。

フル充電状態で再生を開始してから、バッテリー残量が0%となって強制スリープとなるまでの時間は21時間47分だった。アップルの控えめな仕様の約2倍の時間使えたわけだ。その後バッテリーが空の状態から充電を開始し、iPadの電源を入れて画面表示したまま残量が100%となって充電が自動停止するまでの時間は、付属の20Wの電源アダプターを使って2時間50分だった。ビデオの連続再生時間にせよ、バッテリーの充電時間にせよ、さまざまな条件によって異なる可能性はあるが、このサイズの携帯用電子機器として十分満足できるものと言えるだろう。

今回は、13インチモデルのみのテストだったが、13インチがiPadとして特に大きいとはまったく感じなかった。あえて画面の小ささでiPad miniを選ぶ理由がある場合を別にすれば、そろそろiPadも13インチが主流という時代に入りつつあるように感じられる。

特にMacBookシリーズと組み合わせて、あるいは交互に使う場合、iPadも13インチの画面サイズでないと、むしろ違和感が大きい。もちろん、Sidecar機能でiPadをMacのサブディスプレイとして利用する場合には、やはり11インチでは窮屈に感じられ、13インチが標準と考えてもいいだろう。

標準のiPadではなく、iPad AirやiPad Proを選ぶ理由の1つとして、13インチディスプレイが選択できることも有力だろう。というわけで、同じiPad Airでも、11インチよりも13インチモデルがお勧めできる。とはいえ、MacBookシリーズではなく、iPhoneと組み合わせて使う機会の多い人は、逆に11インチの方が違和感が小さいかもしれない。いずれにせよ、iPad Airの画面サイズが2種類から選べるようになったのは、大いに歓迎すべきことだ。

筆者紹介――柴田文彦 自称エンジニアリングライター。大学時代にApple IIに感化され、パソコンに目覚める。在学中から月刊ASCII誌などに自作プログラムの解説記事を書き始める。就職後は、カラーレーザープリンターなどの研究、技術開発に従事。退社後は、Macを中心としたパソコンの技術解説記事や書籍を執筆するライターとして活動。近著に『6502とApple II システムROMの秘密』(ラトルズ)などがある。時折、テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」の鑑定士として、コンピューターや電子機器関連品の鑑定、解説を担当している。

この記事に関連するニュース

-

新iPad mini発表でどうなった? 「iPad」シリーズのラインアップそれぞれの特徴を改めてチェック【2024年11月版】

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月14日 6時10分

-

日本で人気「iPad mini」3年ぶり新モデルの注目点 A17 Pro搭載で手頃な価格を実現、日本市場で根強い人気の理由

東洋経済オンライン / 2024年10月29日 11時0分

-

3年ぶりの刷新、AIにも対応「iPad mini」は買いだ ただし「Apple Pencil」は買い替える必要あり

東洋経済オンライン / 2024年10月23日 9時40分

-

3年ぶりの新モデル「iPad mini」は"誰向け"なのか 上位モデルに迫る性能を軽量ボディに詰め込む

東洋経済オンライン / 2024年10月23日 0時0分

-

7万円台で買える新iPad miniを第6世代ユーザーがレビュー! Apple Intelligenceも使えるのが大きい

ASCII.jp / 2024年10月22日 22時0分

ランキング

-

1「芸が細かいw」 プラレールのパーツをよく見たら……? “まさかの表記”に「なるほど!」と称賛集まる

ねとらぼ / 2024年11月16日 9時0分

-

2Bluesky、1日で100万人以上増加、エンゲージメントはXの10倍以上という調査報告も

マイナビニュース / 2024年11月15日 15時46分

-

3「怒らないから名乗り出なさい」 軟膏と一緒にしまわれていたのは…… “一歩間違えれば大惨事”のミスに背筋が凍る 「これはヤバい」

ねとらぼ / 2024年11月16日 20時0分

-

4吉野家の出前、ロボットで配送 出前館・パナと実証実験

ITmedia NEWS / 2024年11月15日 17時15分

-

5極薄な折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold Special Edition」が登場 日本投入はある?

ITmedia Mobile / 2024年11月16日 10時5分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください