OTOTEN2024開催、このイベントだから聴ける「音」を探す

ASCII.jp / 2024年6月23日 14時30分

日本オーディオ協会は6月22日・23日の2日間「OTOTEN2024」を東京国際フォーラムで開催中。メーカーの製品展示に加えて、見逃せないのが各種イベント&セミナーである。筆者は気になるセミナー&製品の2本立てをテーマに会場を回った。

まずは日本の録音史をおさらいするセミナーから

「日本プロ音楽録音賞30年の歩み ~その次代に於ける音創りの変遷/受賞作品試聴~」

タイトルは固いが、内容は柔らかい。30年間でおよそ500曲ある日本プロ音楽録音賞受賞作品の中から厳選した17曲を豪華なシステムで鳴らして、録音エンジニアが当時の録音機材や技術、音創りについて解説するというセミナー。スピーカーはハイエンドモニターながら壁に埋め込まずに使えるフリースタンディングタイプのGENELEC 8381A。5Wayで38cmウーハーをダブルで搭載、総出力5926Wを誇る。

注目の1曲目は、第1回受賞曲の「山下達郎/SEASON'S GREETINGS My Gift To You」が選ばれた。山下達郎の定番であるコーラスとボーカルを1人で多重録音した曲で、ドライで平面的になりがちだが、ここでは広い音場感を実現した。レコーディングエンジニアは吉田保氏で、ファイナルミックスはSONY PCM-1630が使われた。吉田氏はこのPCMプロセッサーが大好きで、Mr.イチロクサンマルと呼ばれていたという。といったエピソードが披露され曲が再生される。

2曲目も第1回受賞曲で「冨田勲/天と地と」を再生。羽生結弦が使ったことで聞き覚えのある人も多いと思う。エンジニアはセミナーのMCを務めるミキサーズラボ会長の内沼映二氏である。富田氏の集大成を創ろうということになり、日本のRCAが制作したアルバムで、この時代で数千万円の制作費を掛けたという。20Hzから再生できるダブルウーハーが会場を揺るがす超低音を再生して、かなり盛り上がった。このような解説を交えてJ-POPからクラシックまで幅広いジャンルの曲が堪能できるセミナーというか楽しい試聴会だった。

1本で8chの音が録れる特殊マイクで3Dオーディオに挑戦

「新しい3次元のマイクロホンAudio-Technica BP3600を使用した イマーシブ・オーディオ楽曲録音の体感型ワークショップ」

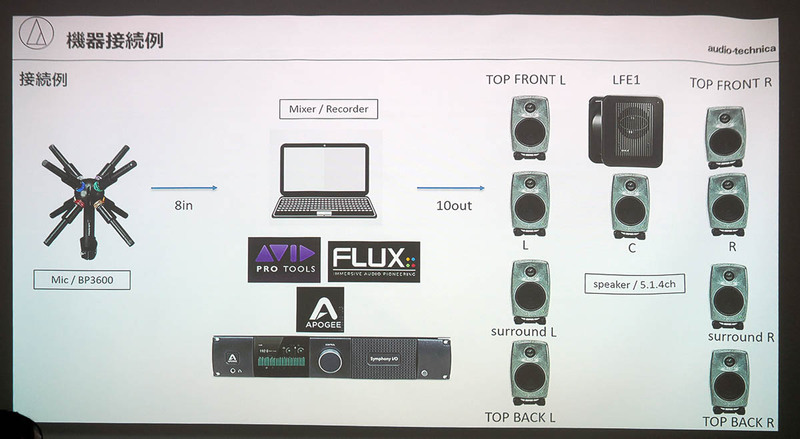

オーディオテクニカの作ったイマーシブオーディオマイクロホン「BP3600」を使いサウンドエンジニア土岐彩香氏が実際にレコーディングした体験を踏まえて、イマーシブオーディオの魅力を語った。この会場には5.1.4ch対応システムがあり、これを使って音楽が再生された。BP3600は本来アンビエント用マイクで、これ1本でレコーディングするのは無理があることを分かっていながら、土岐氏に無茶振りしたという。

「今回はイマーシブオーディオの良さを活かすために、オンマイクでなくオフマイクで広がりを出すため、空間の響きをそのまま録音しました。ストリングスはカルテットを2回重ねた形ですね。編成的には6人でヴァイオリンファースト2人、セカンド2人、チェロ2人です。スタジオではなるべく高めにマイクをセットして、遠くに配置しました。ファーストとセカンドは掛け合いのような演奏で左右に広がりを追求。また、立ち上がってもらったり、ソロパートではマイクの近くを回ってもらいました。歌とポイトリーリーディングは別途録音しました」と独自の録音方法について土岐氏は語った。苦労した点としてはBP3600の8chの音は処理に時間が掛るためリアルタイムでのモニターが不可能で、演奏者には2chの音を出して、1回歌ってもらってからコントロールルームに戻って5.1.4ch環境で音を確認してもらったそうだ。かなり高度な内容のワークショップになったが、実際に録音した音が会場に流れるとスピーカーの存在を意識させない自然な空間の前後左右に音が流れると不思議な感じがした。

ステレオとサラウンド、立体音響の違いを体感する

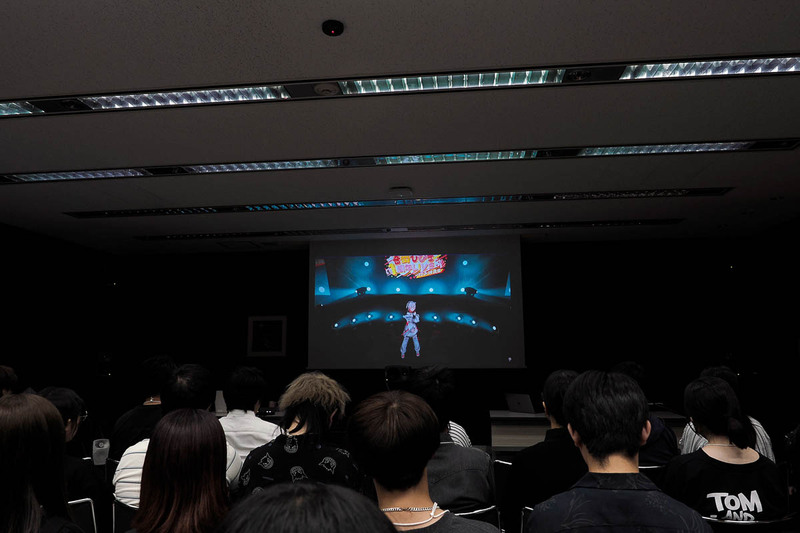

「VTuber 音街ひびき と学ぶ 立体音響」

3番めは、VR空間上の立体音響スタジオ「tutumu」から、サウンド・シティ公式VTuber音街ひびきさんとミックスエンジニア加納洋一郎氏が中継をつないで立体音響を体験するセミナーである。VTuberはスクリーン上にしか登場できないため会場はほぼ映画館並みに暗かった。ちなみにサウンド・シティが運営する本物の立体音響スタジオ「tutumu」は日本プロ音楽録音賞スタジオ賞を受賞している。スタジオには何と19個のスピーカーがありドルビーアトモスと360リアリティオーディオの再生に対応するのだ。

スクリーンには音街ひびきさんの3Dライブ動画が流れ、ステレオ、ドルビーサラウンド5.1ch、ドルビーアトモスと1曲の中でフォーマットが変化する。この後、chごとの音だけを再生して違いを確認した。また、打ち上げ花火の動画で高さ方向の音の移動が分かるドルビーアトモスも体験。音楽用のドルビーアトモスミュージックへと話は進んだ。このセミナーは学生対象で満席になっており、若い世代の立体音響への関心の高さも実感できた。

ノイマンのアクティブスピーカーで7.1.4chを体験

ゼンハイザージャパンでは同社が扱っているノイマンのアクティブスピーカー「KH 120II」とサブウーハーを加えた7.1.4chで映画を再生していた。さらに同社独自の自動音場補正システム「MA1」を使って補正を加え、スタジオに迫るイマーシブオーディオを実現していた。高さ方向の音が加わることで空間の広さがよりリアルに感じられた。

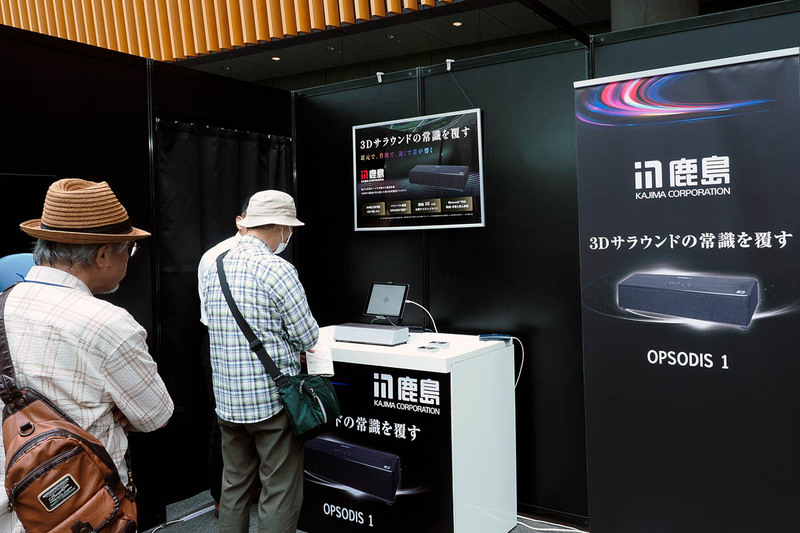

鹿島建設が部屋に左右されないサラウンドシステム

「OPSODIS 1」もイマーシブオーディオを追求

私が以前から気になっていたのがクラウドファンディングで製品化を目指す「OPSODIS 1」である。3Way6スピーカーを6chのマルチアンプでドライブする。入力はUSB-Cと光デジタル、アナログ入力にも対応して、Bluetoothも使える。製品名にもなっているオプソーディスは立体音響技術の名称で、20年前から鹿島建設と英国サウサンプトン大学音響技術研究所が研究開発を続けていた。デザインはサウンドバーに似ているが、サウンドバーが反射音を利用してサラウンド感を再現するのに対して、OPSODISは直接音だけでサラウンド感が得られる。このためより自然な音場感になり、設置する部屋の形状や左右の壁の材質などの影響を受けにくい。

実際に体験してみると映画の場合は、俳優のセリフと同じクリアさで音楽や環境音が再現され、後方まで音に包まれる。2chの音楽音源でもサラウンド効果が得られた。その効果は驚異的、デスクトップで使うならこれを超えるシステムは存在しないと思う。デモ機は2台あったが会場には長蛇の列が絶えることなく、その人気の高さが証明されていた。

アナログオーディオなど、ハイエンドの世界にも触れられる

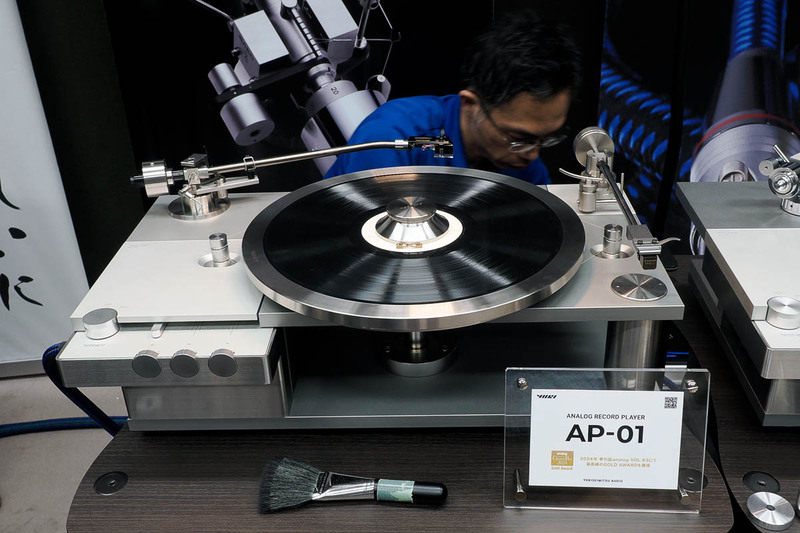

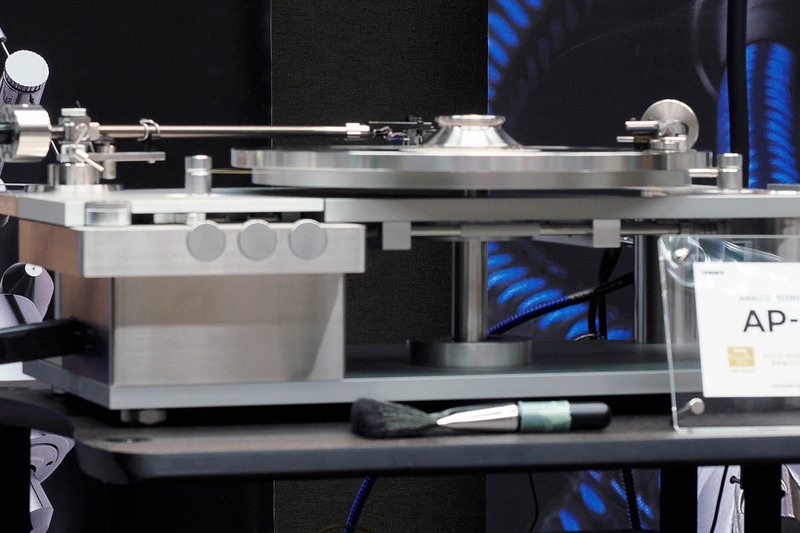

町工場から生まれたハイエンドターンテーブル 由紀精密「AP-01EM」

機械設計エンジニアの社長が、自ら創りたいという情熱から生まれたマグネットベアリングを使ったターンテーブル、それが「AP-01EM」である。EMはアームレスモデルで、好みのトーンアームを2本まで搭載できる。受注生産で価格は385万円、ここにはメインのトーンアームベースの加工料が含まれている。今回、初めてその音を聴いたが、想像していた輪郭がシャープで粒立ちが強調された音ではなく、響きは柔らかく、それでいて解像度が高い音で、極めて自然、ハイエンドの矜持が感じられた。

「AP-01」はオリジナルのストレートアーム(画像右)を搭載したモデルになる

「AP-01EM」にも搭載されたことがあるハイエンドトーンアーム「MH-12 KATANA」はSUS304と呼ばれるステンレス鋼をアームパイプに使い、さらにこれを窒化処理することで表面硬度を高めている。パイプ内部にはカーボン繊維がたっぷり充填されているという。またメインウエイトには重量を増すため穴が開けられタングステン棒が挿入されているのだが、この数を16個から18個に増やしている。全長330mm、全体の重量は1.2kgもある。全てのパーツが硬い素材であり、接着剤を使わないため組み立ても困難を極めるそうだ。ヘッドホンで聴いた音には、曖昧さがなくストレートでクッキリとして切れ味の鋭いものだった。

DVASからも新製品、200万円を切りたい「Model 3」

大手電機メーカーの設計担当だった桑原光孝氏が2022年に設立したオーディオメーカーがDVASである。現在までにフォノイコライザーとヘッドホンアンプを製品化してきた。その音質もデザインも独自性が光り、いつかは手に入れたいと思わせるものだ。今回はプリアンプを参考出品。部品調達が間に合わないとのことで外装の展示だったが、中身なしでも10kgに迫る重さがあった。理由はアルミ合金の削り出しで内部に隔壁があるとのこと。さらに同じサイズの電源部がセパレートで付属するという。内部は完全差動回路で機械的接点がなく、半導体リレーで動作する方式。電源部はトランス独立式で10kgを超える予定。桑原氏によれば200万円を超えると誰も買ってくれないので、それは切りたいとのことだった。

この記事に関連するニュース

-

Amazonブラックフライデーで逃したくない傑作「オーディオ」機器5選【ネット通販傑作遊びモノ】

&GP / 2024年11月15日 20時0分

-

今売れている「サウンドバー」トップ10&おすすめ3選 圧巻の7.1.4chや独立サブウーファーによる5.1chなどJBLの立体音響に優れたモデルに注目【2024年11月版】

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月12日 12時10分

-

立体音響を”任意の空間でスピーカー再生する仕組み”を構築!イベント・展示会・企業ロビースペース等、様々な場所と用途で活用できます!

PR TIMES / 2024年11月12日 7時7分

-

実質的に110周年モデルのリミテッド仕様、デノン「DCD-3000NE」発表、SACD新ハイエンド

ASCII.jp / 2024年11月5日 16時0分

-

12月6日 「音の日」 鹿島建設「OPSODIS(R)」 立体音響プロジェクトチームを2024年度 「音の匠」に顕彰

PR TIMES / 2024年10月25日 13時45分

ランキング

-

1「芸が細かいw」 プラレールのパーツをよく見たら……? “まさかの表記”に「なるほど!」と称賛集まる

ねとらぼ / 2024年11月16日 9時0分

-

2Bluesky、1日で100万人以上増加、エンゲージメントはXの10倍以上という調査報告も

マイナビニュース / 2024年11月15日 15時46分

-

3「怒らないから名乗り出なさい」 軟膏と一緒にしまわれていたのは…… “一歩間違えれば大惨事”のミスに背筋が凍る 「これはヤバい」

ねとらぼ / 2024年11月16日 20時0分

-

4吉野家の出前、ロボットで配送 出前館・パナと実証実験

ITmedia NEWS / 2024年11月15日 17時15分

-

5極薄な折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold Special Edition」が登場 日本投入はある?

ITmedia Mobile / 2024年11月16日 10時5分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください