2億画素カメラと120W充電対応で6万円以下! さらに高コスパ化したシャオミ「Redmi Note 13 Pro+ 5G」

ASCII.jp / 2024年6月29日 12時0分

高いコストパフォーマンスが特徴のシャオミのミドルレンジスマートフォン「Redmi Note」シリーズ。その最新モデル「Redmi Note 13 Pro+ 5G」は、デザインやカメラ、ディスプレーや性能に至るまで、ハイエンドに迫る内容ながらも、およそ6~7万円台と購入しやすい価格を実現している。その実力を実機から確認してみよう。

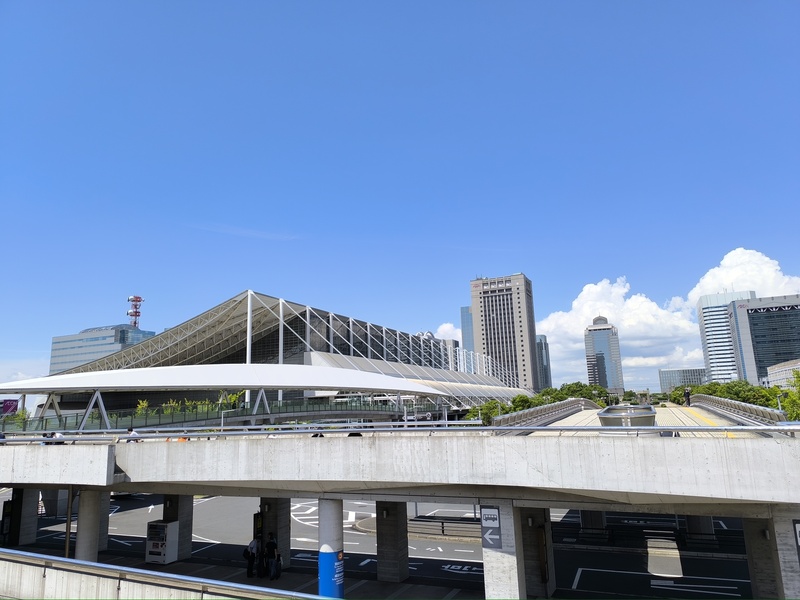

曲面ディスプレーやカメラ周りの色使いなどデザインに特徴

まずは本体を確認すると、Redmi Note 13 Pro+ 5Gは6.67型の有機ELディスプレーを採用しており、サイズは約74.2×161.4×8.9mm、重さは204.5g。200gを超えるので手に持つとやや重量感はあるが、サイズ感としては最近の大画面スマートフォンとしては一般的だ。

ただ、Redmi Note 13 Pro+ 5Gは、側面がカーブしたエッジディスプレーを採用しており、それが画面占有率の高さと高級感のあるデザインを演出している。とはいえ、エッジディスプレーはデザイン面でのメリットが大きい一方、強度やゲーミング用途などで不満を抱く傾向にあることから採用が減少傾向にあるのだが、 少なくとも強度面に関しては「Gorilla Glass Victus」の採用によってカバーしているようだ。

加えて背面に関しても、前面同様側面がカーブしていることから、手にした時の印象はスペックの数値以上に薄い印象を与えている。また、背面自体のデザインにも特徴があり、カメラは最近のサムスン電子の「Galaxy S」シリーズに近い、個々のカメラを強調したものとなっているが、カメラ自体の高さはあるので側面を背にして置いた時の傾きがやや気になる。

またカメラ部分とライト、そしてFeliCaマークや「Redmi」のロゴがある部分が、それぞれ異なる配色のなされたタイル状の特徴的なテクスチャーとなっているのも特徴的だ。こうしたデザインを前面に打ち出すと、シンプルなデザインのスマートフォンが多い日本では派手で浮いてしまいやすいのだが、Redmi Note 13 Pro+ 5Gは配色自体が薄く、落ち着いた印象に抑えられている。

側面のインターフェースを確認すると、右側面に音量キーと電源キー、底面にUSB Type-C端子とSIMスロットのみ。指紋センサーはディスプレー内蔵型となっており、高級感を演出するためシンプルな構成に抑えているようだ。

2億画素カメラをフル活用して撮影機能を強化

続いてカメラを確認すると、背面のカメラは2億画素/F値1.65の広角カメラと、800万画素超/F値2.2の超広角カメラ、200万画素/F値2.4のマクロカメラの3眼構成で、フロントカメラは1600万画素/F値2.4。2億画素の広角カメラに注力し、他のカメラのスペックを引き下げて低コストを実現する構成はシャオミらしさを感じさせる。

その広角カメラの2億画素という高い画素数で、いくつかの機能を実現している。1つは望遠撮影で、高画素を活かすことにより、最大で4倍まで画質が落ちないズーム撮影ができる。

そしてもう1つは、16の画素を1つにまとめるピクセルビニング技術によって、暗い場所でも明るく撮影できること。広角カメラには電子式手ブレ補正に加え、光学式ブレ補正も搭載されていることから、暗い場所でもよりブレを抑え撮影がしやすくなっている。やや暗めの夕暮れ時などであれば、夜景モードを使わなくても十分明るく撮影できる印象だ。

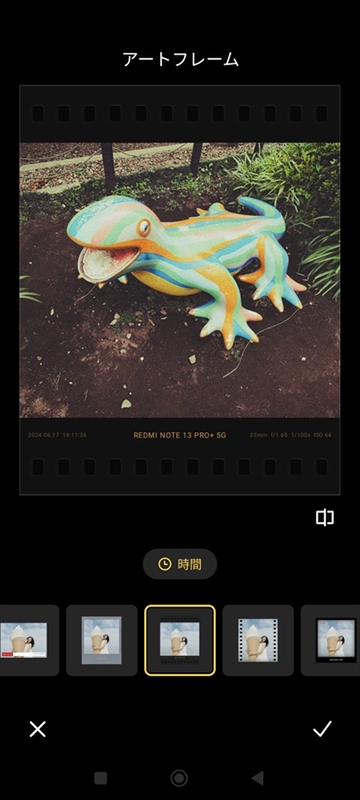

一方で、撮影後の編集機能も充実が図られている。とりわけ充実しているのがフィルターであり、撮影時も19のフィルターを選んで撮影できるのだが、編集時は100種類近いフィルターの適用が可能だ。

それに加えてフィルム調やインスタント写真調など、11種類のアートフレームも用意されているので、写真をよりエモーショナルに加工できる。生成AIを活用した機能のように突出した編集機能が備わっている訳ではないのだが、地味ながらも写真の表現力を向上させやすい点は評価できるだろう。

神ジューデンを実現する120W急速充電器はしっかり同梱

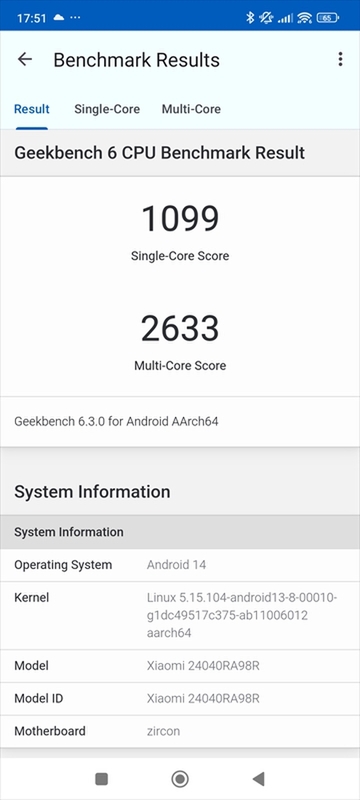

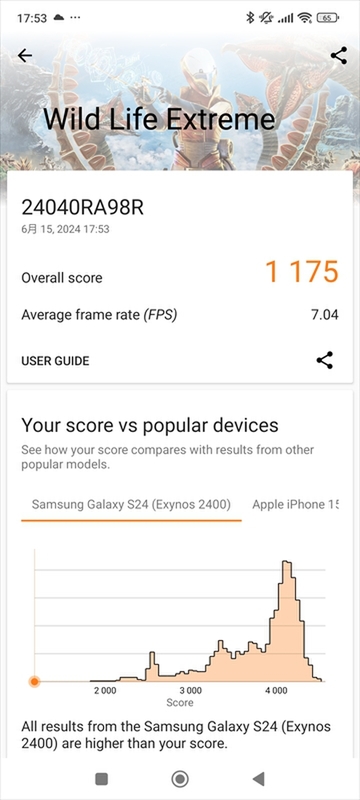

性能面を確認すると、Redmi Note 13 Pro+ 5GはチップセットにMediaTekの「Dimensity 7200-Ultra」を搭載しており、メモリーとストレージはそれぞれ8GB/256Gと、12GB/256GBの2モデルが用意されている。

では、Dimensity 7200-Ultraの実力はどの程度なのか。いくつかのベンチマークで性能を確認してみると、ここ最近のモデルで数値的に比較的近いのは、クアルコムの「Snapdragon 7 Gen 1」搭載機種である。加えて下位モデルの「Redmi Note 13 Pro 5G」が「Snapdragon 7s Gen 2」を搭載していることを考えると、やはりミドルハイクラスという評価が妥当だ。

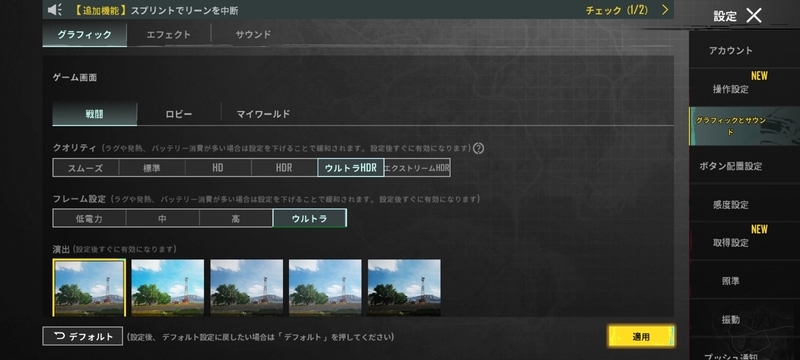

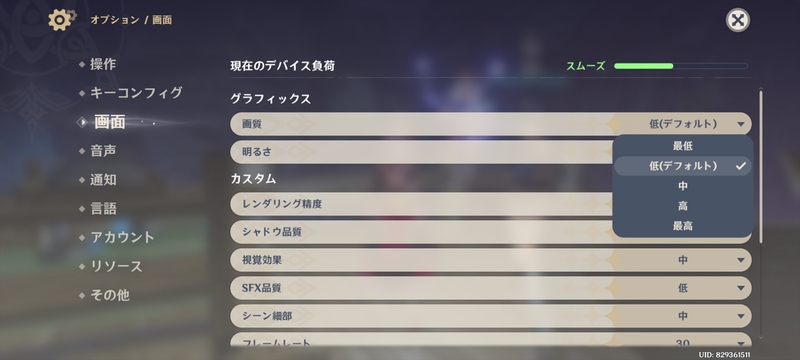

それゆえ各種ゲームでの画質設定も、最高クラスに引き上げられたり、引き上げられなかったりとまちまちな様子だ。最高画質にしてプレイした場合も、長時間プレイして本体に熱が生じてくると時折フレーム落ちが見られるようになることから、素直に多少画質を下げてプレイした方が快適だろう。

一方で、バッテリーは5000mAhはハイエンドモデル並みの大容量を備えているのだが、より特筆すべきは120Wの急速充電に対応することだ。120Wの急速充電に対応するのは、これまで上位モデルの「Xiaomi」シリーズしかなかっただけに、より低価格のRedmi Noteシリーズでもこれだけの急速充電に対応する機種が出てきたことは驚きだ。

もちろん、120W急速充電用の充電器とケーブルは本体に付属するので、別途購入する必要はない。充電器のサイズが依然大きいのは弱点ではあるものの、頻繁にスマートフォンを利用する人には強い味方となるだろう。

それ以外の機能・性能について確認すると、IP68の防水・防塵性能とFeliCaへの対応はしっかりなされているので、日常使いでの問題はない。また、通信に関しては物理SIM(nanoSIM)とeSIMのデュアルSIM構成だが、5Gはバンドn79(4.5GHz帯)に非対応なので、ドコモのネットワークを用いたサービスで利用する際には注意が必要だ。

【まとめ】内容は悪くないがそろそろ「n79」への覚悟も必要か

まとめると、Redmi Note 13 Pro+ 5Gはシャオミらしいメリハリをうまくつけながら、コストを抑えつつ必要十分な機能・性能を備えたモデルといえる。性能面やデザインの洗練度では、一般的なミドルクラスの上を行く内容となっていることは確かなので、多少お金を出しても一歩上の機能・性能が欲しい人にとっては満足感が高いだろう。

ただ、KDDI専売のRedmi Note 13 Pro 5Gとは違って、ドコモ回線が多いMVNOでの利用が主となるオープン市場向けであることを考えると、バンドn79に非対応なことが今後弱みとなる可能性がある。対応によるコストの増加を避けているのは理解できるのだが、ドコモの5Gネットワーク拡大だけでなく、今後バンドn79の追加割り当ても検討されているだけに、メーカー側にもそろそろ対応に向けた覚悟が求められるのではないだろうか。

この記事に関連するニュース

-

着せ替えスマホ「CMF Phone 1」はカスタマイズが楽しいが実用面での弱点もあり

ASCII.jp / 2024年11月9日 13時0分

-

シャオミ「Redmi 14C」レビュー - 5つのポイントでお値段以上のエントリーモデル!

マイナビニュース / 2024年11月7日 23時45分

-

もはやカメラの「AQUOS R9 Pro」ほぼハイエンドの「AQUOS sense9」、シャープが新スマホ2機種を発表

&GP / 2024年10月30日 22時0分

-

「AQUOS R9 pro」は最強カメラ&使い心地も一級! AQUOS sense新モデルはデザインの良さが◎

ASCII.jp / 2024年10月29日 18時25分

-

シャオミの「Redmi Note 13 Pro+ 5G」は2億画素カメラに防水防塵など必要な機能が揃って6万円以下

ASCII.jp / 2024年10月26日 12時0分

ランキング

-

1Amazonブラックフライデーで出品されたら即ポチ必至「PC&スマホ・タブレット」5選【ネット通販傑作遊びモノ】

&GP / 2024年11月16日 20時0分

-

2歴史的名作『Half-Life 2』20周年!期間限定無料配布、拡張パック同梱するアプデ、資金不足やハッキング被害にも触れるドキュメンタリー映像などでお祝い

Game*Spark / 2024年11月16日 13時52分

-

3Amazon「ブラックフライデー」は11月29日から8日間。27日から先行セールも

マイナビニュース / 2024年11月17日 0時2分

-

4極薄な折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold Special Edition」が登場 日本投入はある?

ITmedia Mobile / 2024年11月16日 10時5分

-

5不具合続いた『Wizardry Variants Daphne』実装予定機能を時期未定に―開発・運用体制の大幅増強を宣言

Game*Spark / 2024年11月16日 14時57分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください