これぞ現実的なハイエンド、Aシリーズを冠し、物量とノウハウをつぎ込んだ「AVC-A10H」

ASCII.jp / 2024年9月17日 17時0分

デノンのAVアンプというと、昨年登場した孤高の製品「AVC-A1H」の存在感が大きい。15chアンプを内蔵したモンスターを超える製品だ。モンスターというのは2018年に登場した「AVC-X8500H」のことで、13chの内蔵アンプと物量投入で当時は話題を集めた。

本日発表の「AVC-A10H」は、このAVC-X8500Hと同じ13chアンプを搭載した製品だ。AVC-X8500Hはその後8K/60pや4K/120pのパススルーに対応した「AVC-X8500HA」に進化したのち、今年の初めに完了となった。

AVC-A10Hは、このAVC-X8500HAの上位モデルとして、フラッグシップの「AVC-A1H」と11ch搭載でコンパクトな「AVC-X6800H」の間を埋める製品だ。AVC-A1Hは値上げしたこともあり、実に価格差は60万円ほど。AVC-A10Hは13.4ch対応となっており、価格は77万円。「The second flagship」のコンセプトを打ち出している。

型番にAを冠したモデルとしては、110周年記念モデルとして2020年に投入した「AVC-A110」が印象的だ。モンスターAVC-X8500Hを超えるパフォーマンスを企図して開発された。A110シリーズにはディスクプレーヤー、プリメインアンプ、カートリッジもあったが、一番最初に完売となったのが、AVアンプのAVC-A110だったという。最も高価だったにもかかわらずだ。

デノンによると、Aは特別な意味を持つ型番で、クリアしないといけない条件が4つあるという。それは「圧倒的な物量」「特別なオーディオパーツの採用」「美細部へのこだわり」「白河工場生産」だ。微細が美細と当て字になっているのが面白い。

AVC-A10HはこのAVC-A110を進化させつつ、AVC-A1Hとその後の様々なAVアンプで培った技術を積極的に取り入れた製品となっている。ポイントは「進化したプリアンプ」「Aグレードのオーディオパーツ」、そして「Made in Shirakawa」の生産だという。

人気機種「AVC-A110」と同クラスの価格帯で AVC-A1Hと比較しうる性能を

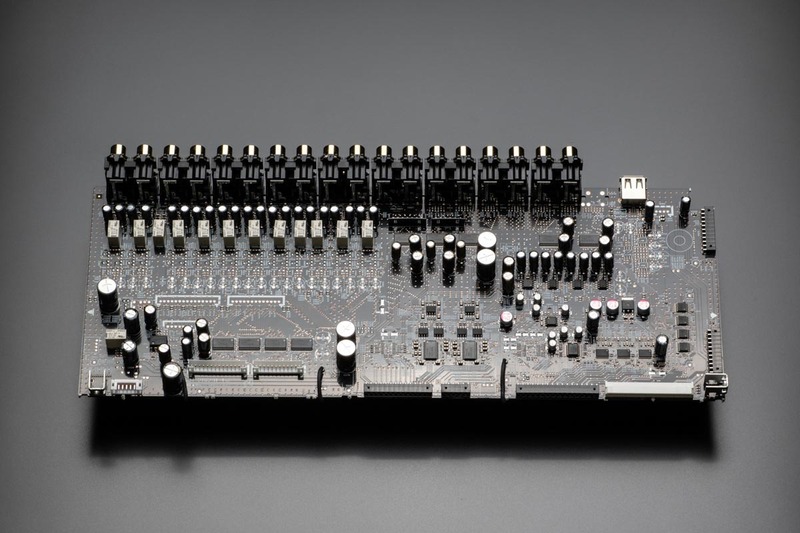

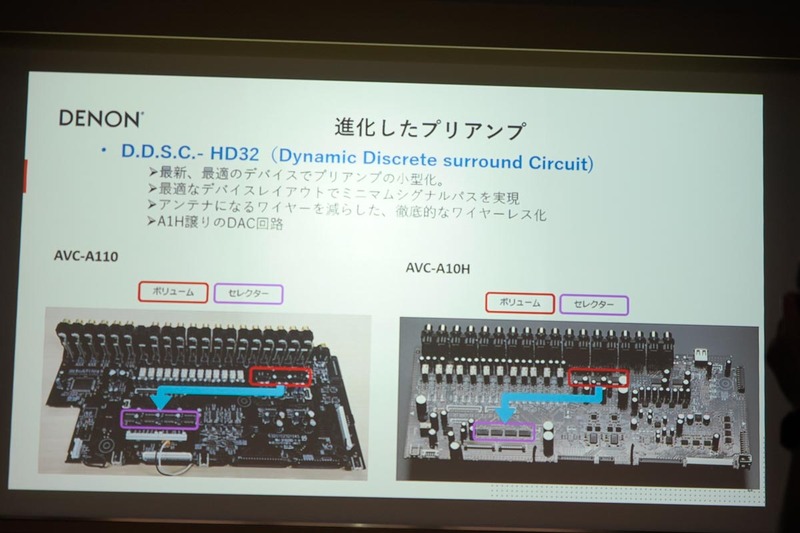

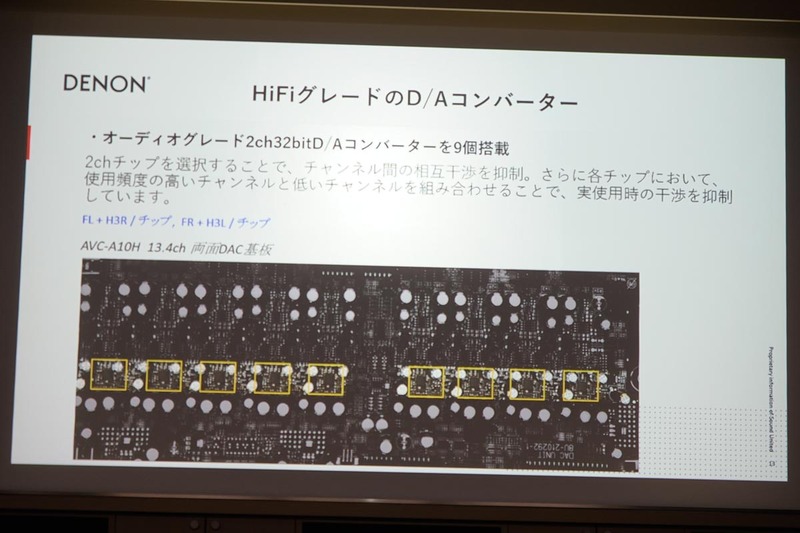

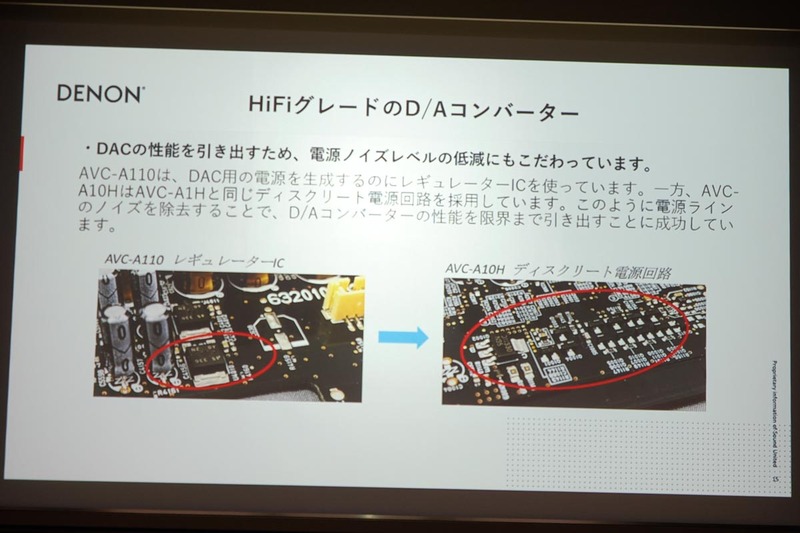

ここで簡単にAVC-A110との違いを見ていこう。まずはプリアンプ。もともと多チャンネルを見越したプリアンプだったが、AVC-A10Hまでの4年間にはAVC-A1Hを挟んでいるので、そのノウハウを投入している

プリアンプの小型化、最適レイアウト、飛び込みノイズのアンテナになるといった悪影響を持つワイヤーの削減、AVC-A1H譲りのDAC回路などがポイントだ。

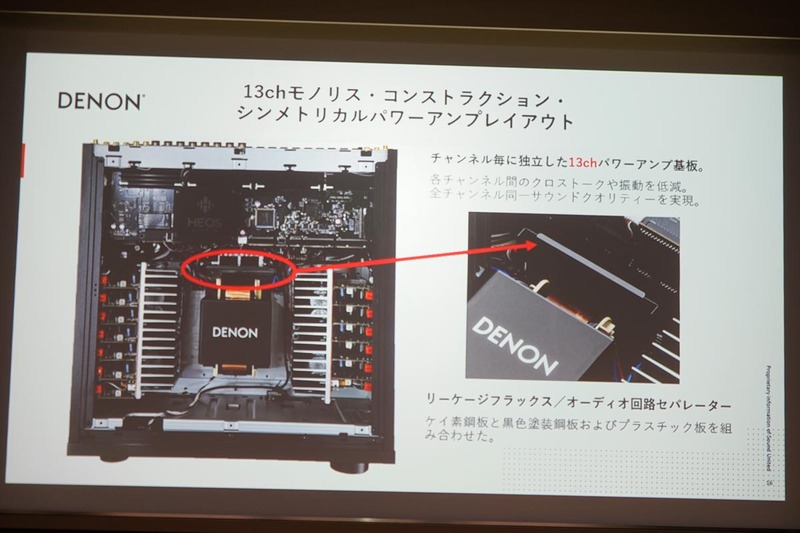

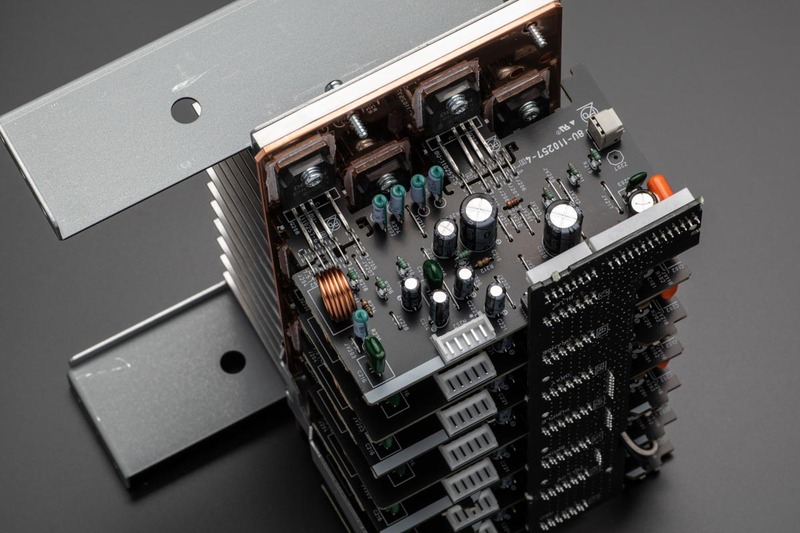

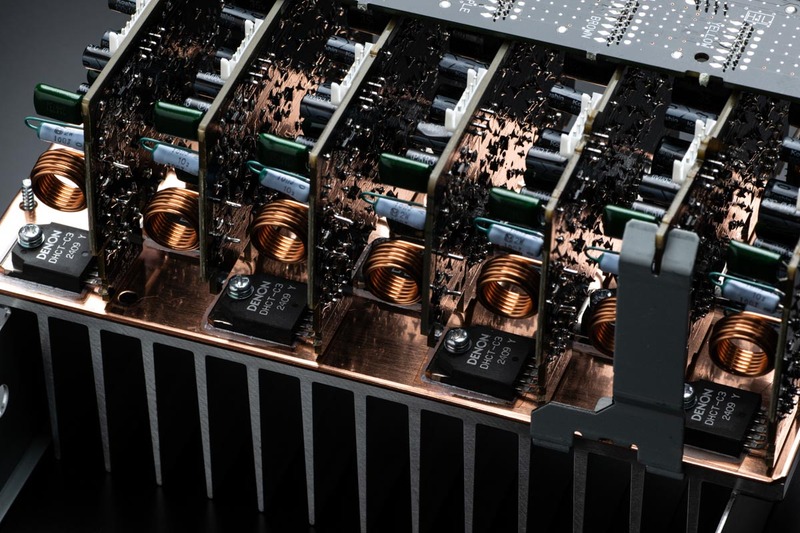

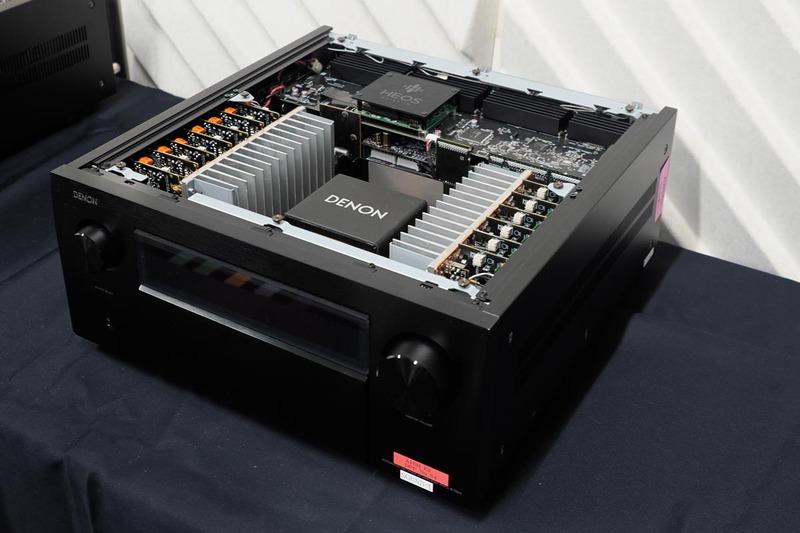

銅板でプリとパワーを遮っている。リーケージフラックス/オーディオ回路セパレーターは複数素材を組み合わせている。ケイ素銅板、黒色塗装鋼板、プラスチック樹脂だ。

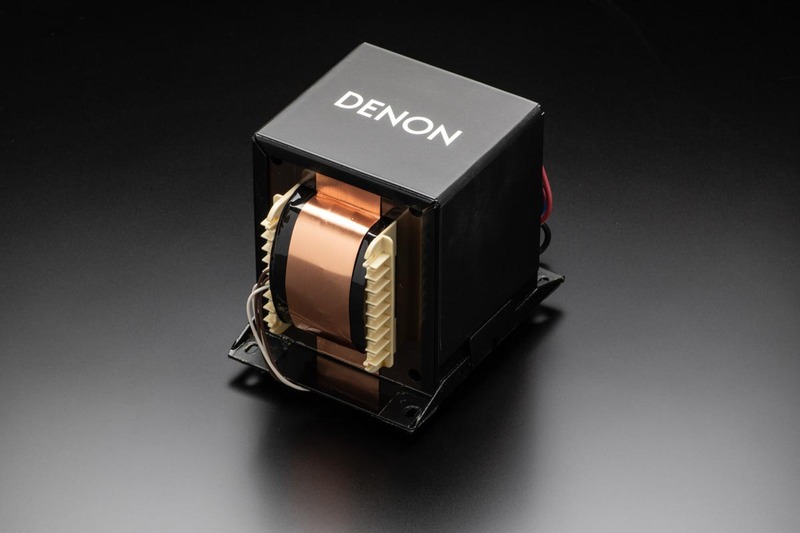

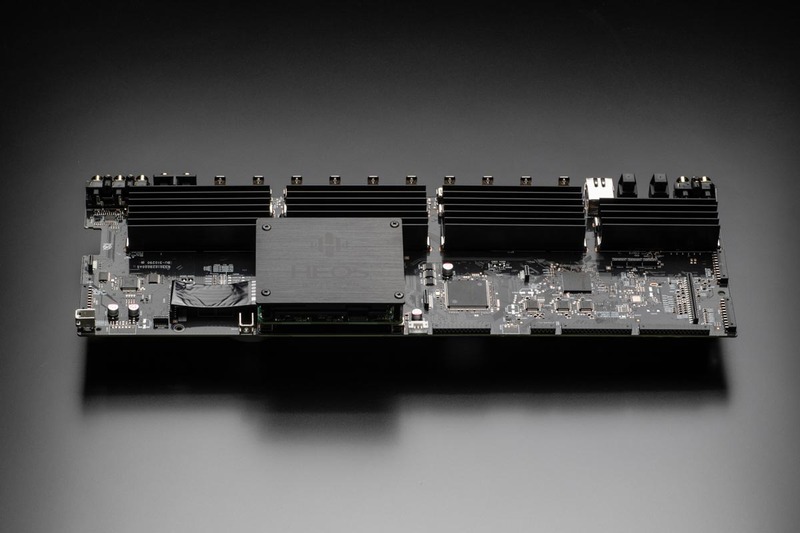

作動1段のAB級リニアパワー・アンプ回路はこだわり。DSPにはGriffin Lite XPを採用。ここはAVR-X3800Hから最上位まで共通の仕様だ。銅板を積極採用。例えば、ヒートシンクと基板の間に設けている。電源トランスは、内部の銅線を純度の高いOFCにしている。AVC-A1Hと同じだが、AVアンプでOFCの電源トランスを利用しているのはAVC-A1H/A10Hの2機種だけだ。

新規に起こしたブロックコンデンサーも大容量化。A1Hと同じ内部構造で、容量のみ最適化している。フィルムコンデンサー、コイルなどの部品を最適化しているほか、Hi-Fiオーディオ機器用に開発したSYコンデンサーも採用している。AVC-A110から3桁もの部品に手を入れ、カスタムパーツも積極採用しているという。AVアンプは部品点数が多いため、単価の高いパーツは使いにくいが、AVC-A10Hではサウンドマスターの強い要望で、大量投入することになったという。

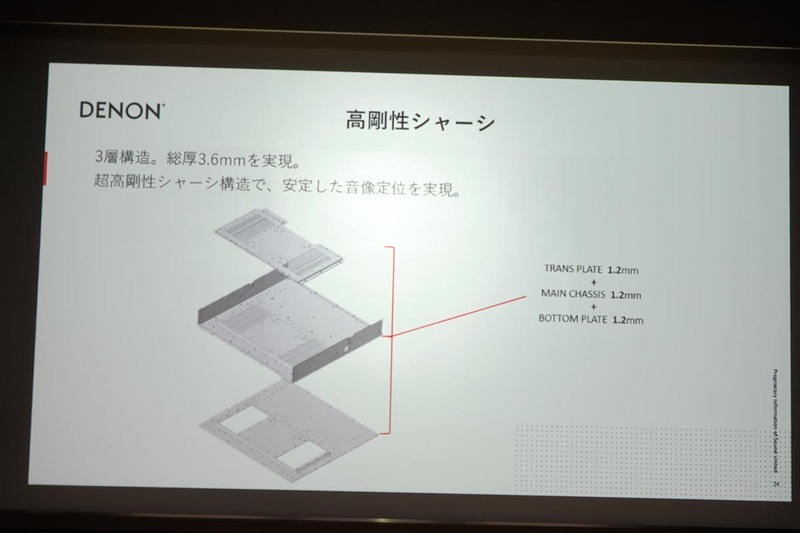

高剛性シャーシはAVC-A1Hの考えを踏襲したもの。ただし、AVC-A1Hを移植しただけではないという。間にAVR-X4800H/X6800Hのほか、Hi-Fi機器なども手掛けているため、その開発ノウハウを「Vivid & Spaciousサウンド」に注ぎ込んだという。

なお、機能面でのAVC-A1Hとの違いは、内蔵アンプが2ch少ない13chになることだが、アンプとスピーカーのアサインは、カスタムからフリーアサインできるという。

訂正とお詫び:機能についての説明が発表時から更新されたため本文を修正しました。カスタムのメニューを利用することで、AVC-A1Hと同等のスピーカーのフリーアサインは可能とのことです(2024年9月18日)

最後に「MADE IN SHIRAKAWA」の利点について。白河工場は、設計、生産技術、製造、品質保証、調達の5つの部署が一箇所に集中している、世界的に見ても稀な環境である。製造効率なども含めた、トータルの完成度を高められる

サラウンドにおけるVivid & Spaciousを堪能する

デノンの試聴室で、サウンドマスター山内慎一氏の説明のもと、AVC-A10Hの音を確かめることができた。システムは7.2.6chで、フロントとサラウンドにはB&W「801 D4」を使用、センター、天井(埋め込み型)にもB&Wのハイエンド製品を使用。サラウンドバックはDALI Heliconシリーズの壁掛けスピーカーとなっている。

曲はまずFourplayの「バリ・ラン」から。CDプレーヤーで再生した音をアナログ入力で聴く。音色はビビッドで、色彩感があって、華やかだ。低域から高域までのバランスがよく、ダイナミクスも深くて非常に良いデモだった。

印象的だったのは、ベースの切り込み感とドラムスの重量感。ピアノの音色のエレピっぽさ、シンセサウンドの調和感なども感じられた。加えて、音のキレの良さというかメリハリ感を意識させる点も特徴に感じた。

音楽性という観点では、縦線が揃って、スパ、スパっと切れ、ビートなども明確、音楽が前に進む感じがよく出ていたように思う。ギターソロの部分なども聴きどころだ。デモの後、山内氏は「古めのCDでも見通しの良さ、ディティールが感じ取れたのでは」と問いかけたが、まさにその通りの印象だった。

次にマルチチャンネルのデモとして『John Williams in Tokyo』(指揮ジョン・ウィリアムズ、ステファン・ドゥネーヴ、演奏サイトウ・キネン・オーケストラ)のBlu-ray DIscを聴く。

曲はDolby Atmosフォーマットの「スーパーマン・マーチ」だ。サントリーホールのライブ録音で、ホールの響き、エレガントな上質感なども聞いてほしいとのこと。

この曲を聴きながら取ったメモには「サラウンドの醍醐味がよく感じ取れるな」と書いてあった。感銘を受けた再生だ。音の高さ感、後方から包み込まれる感じなどが素晴らしい。

加えて、この環境ではコンテンツの良さも引き立つ。例えば、超絶にうまい管楽器奏者の演奏のディティール、それがステージから客席にまっすぐ飛んでくる感じがリアルだ。こうしたオーケストラの直接音はもちろんだが、左右や後方のホールの響きといった間接音もよく出す。そして、試聴室では、音の中心が視線よりもやや高い位置、左右スピーカーの中央のさらに上の高さ2mぐらいのところに明確に定位する。左右と奥行きだけでなく、天井はかなり高い部屋だが、その広い空間全体にオーケストラの楽器配置などが明確に出る。

一部、映像に映っている現実の配置とは異なる場面があるように思えたが、楽器のどのパートがステージのどの位置にあるというのがよく分かるのが印象的だった。

アニメや特撮では制作者のプランが透けて見える

ジャズを題材としたアニメ映画『BLUE GIANT』。山内氏によると、演奏者の動きと、画の同期などに加えて、細部も練り込まれている作品だという。Dolby Atmosのほか、Dolby True HD 5.1chサラウンドなどの音声を収録している。

デモではジャズのライブシーンで、サックス、ピアノ、ドラムスによる演奏。音については、当初はあまり動きは出さず、この楽器はこの位置と定位がはっきり決まった状態から始まる。各音を解像感よくしっかり出すタイプのコンテンツであり、映像のアングル自体はカットごとに色々と動くのだが、音は動かず、決まった位置で鳴っている。前半はそういう感じだったのだが、音楽が進みクライマックスになると、演奏者に回り込むように映像に加えて、音もぐるんぐるんと回るようになる。

映像に加えた音の演出というか、感情の起伏を計算した映像と音のシンクロ、対比などが、このコンテンツを楽しむ醍醐味かもしれない。こうした動きを経て、最後の長いサックスソロが登場。がっつりと前に飛んでくる感じがかなり印象的だ。

音の配置にも演出がある。これは計算と言い換えてもいいかもしれない。そして、このコンテンツに込めた制作者の意図ががデノンのシステムで確認できた。上原ひろみのピアノなど演奏のクオリティも高く、「音楽もとても良い、緊張感のある」と山内氏もコメントしていた。

映画ではもう一つ特撮作品の『ゴジラ-1.0』。

ここで山内氏からサウンドコンセプトについて山内氏から説明があった。「Vivid & Spacios」という言葉は有名になったが、これをより細かく説明すると「入力に対する振る舞いがワンパターンではなく、ソースに合わせて柔軟に反応する」ようになる。つまり「反応性の高さを心掛けている」のが、Vivid & Spaciosが持つ裏のテーマだという。

これを突き詰めることで「音楽などのコンテンツの良さをストレートに持って来れる」し、「音楽性、色彩感に直結する重要な部分」でもあるという。

デモに選ばれたのは、ゴジラを沖合で攻撃するシーンだ。手前に波の音、後方に環境音があり、そこに船がやってくる。船内や水中などシーンが適時切り替わっていくが、響きや音の広がりの違いなどで登場人物が置かれている状況が補完される。音もまた状況の把握に重要な情報だ。

ストーリーの進行にともなって、警報がなったり、群衆の声が反響するシーンなども展開される。そこに飛んでくる船、ゴジラの侵入、機雷の爆発する音などが加わり、対決を前にした静かな緊張感が動的に変化していく様子が効果音から感じ取れる。

ここでエンジン音と共に、主人公が搭乗する飛行機が登場。ここまでは効果音のみ(ある意味効果音を聞かせる演出)だったシーンに初めてBGMが加わり、物語が始まったことを示す。離陸して飛行する動きに連動した効果音はDolby Atmosらしい立体的な音の表現であり、空間を移動する様子が伝わってくる。

ゴジラとの戦いでは、効果音による分かる位置関係が、かなり映像の理解を助けている印象だ。そのために、音場やそこに広がるエコーがシーンごとにかなりコントロールされているのが分かる。戦闘の合間には東京で主人公の帰りを待つ様子なども挟み込まれるが、背景では、通しでBGMの音楽が続いているので、シーンも状況も異なるこうしたインサートにも一貫性が出せる。ゴジラと対峙している戦闘に再び戻っても、その緊張感が維持されるわけだ。

飛行機が画面を横切り、旋回する感じは音の動きが良く感じられる。音楽はミニマムなインストから、コーラスが入ってきて、シーンの推移と音楽の盛り上がりが非常によくシンクロしている。Dolby Atmosの効果としては、じわっと戦闘機が上に上がっていくシーンなどで、サラウンドとセンターのつながりの良さがある。

ゴジラが放ついななきと熱線、そして爆発の恐ろしさ、一度音が聞こえなくなって、遅れて来る低域、その上でおなじみゴジラのテーマが開始するクライマックス。その流れを意識した、過程の表現、作品ならではの音作り、設計や意図がよく伝わってくることが確認できた。

山内氏は「フロアとか天井を最大限使った音響効果」とコンテンツの音作りについてコメントしていた。確かに、AVC-A10Hを中心としたハイエンドのシステムで作品を視聴すると、計算されつくされた音響効果の意図、クライマックスに至る緊張感のコントロールがなされているのがわかった。結果、映画館の体験が自宅にやってくると言い換えてもいいだろう。

サラウンドのために作られた音楽コンテンツも魅力

最後に高音質レーベル2LのBlu-ray Audio Discから『Stulle grender』の3曲目「Det lyser i stille grender」。公開録音で、ノルウェーの少女合唱団、トルド・グスタフセンの共演。フォーマットはAuro-3D(7.1.4ch)。

サラウンド化された音楽コンテンツを、現場にいるような感覚で楽しめるのもハイエンドシステムの醍醐味だろう。曲はピアノ伴奏から始まり、透き通る声が空間に広がる。ここは上方の空間性が非常に生きる部分だ。音がステージから上に上にと上がっていく感じがいい。

ピアノ自体の音は割と近く、声は左右スピーカーの中央だけでなく、左右チャンネルの斜め上の少し広いところまで拡大する。上下方向は、少し高めの位置に定位する。音場はこれを基本にしつつ、声が真横や後方まで広がる。その音は間接音とも言えるし、ステージの中にいるような没入感の演出とも言える。

こうした自然な空間の表現は、特に距離が離れたフロントスピーカーとサラウンドスピーカーの間にも適切に音が配置されるからだろう。高い位置に置かれたスピーカーの補完も大きい。もちろん、これら多数のスピーカーをつながりよくコントロールするために、AVC-A10Hが果たす役割は大きいだろう。

デノンによると、AVC-A10HはAVC-A110と同クラスの価格帯だが、「Aのクラス」に昇格させるためにAVC-A1Hの技術を入れている。ただし、ダウンサイジングではなく、新開発のノウハウを取り入れてAVC-A1Hと比較できるパフォーマンスを手に入れたものになっているという。

特にポイントになるのは、上述したような空間表現の力であり、そこに込められた製作者の意図の反映だろう。Vivid & Spaciosの具現化と言い換えてもいい。ここは音的な進化に加えて、物量があるから表現できる面でもある。

物量と書くと、力感の強さをイメージしがちだが、山内氏によると「(AVC-A1Hと比べても)緻密さとか質感はむしろよく出ているのでは? 勢い任せから脱却している音、自分としてはそう捉えている」という。別の観点から言うと、「物量感は前面に出さず、まとまりを聞かせる部分がある」という。個人的には、多スピーカーの活用によって音そのものの解像感が上がることに加えて、同一クオリティーのアンプを使用しているからか、各スピーカーのつながりがよく、明瞭に聞こえるのがいい。

本体の大きさはAVC-A110やAVC-X8500HAと同等。AVC-A1Hよりは奥行きが抑えられている。また、使っている銅の量、脚部などの違いもあり、重量も軽い。家庭にも比較的置きやすい面があるだろう。なお、電源の容量は同じだが、巻いている銅線がOFCなのでよくなっている。

価格的にはAVC-A1Hと40万円ぐらいの差。開発には昨年頃から着手し、チューニングには半年以上かけているそうだ。手をかけて作った製品でもある。リビングに置く、現実的なハイエンド機として注目したい製品だ。

この記事に関連するニュース

-

一人の時間に音楽を楽しみたい大人に ドウシシャが真空管ハイブリッドアンプのCDステレオシステム

OVO [オーヴォ] / 2024年11月19日 11時30分

-

今売れている「サウンドバー」トップ10&おすすめ3選 圧巻の7.1.4chや独立サブウーファーによる5.1chなどJBLの立体音響に優れたモデルに注目【2024年11月版】

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月12日 12時10分

-

[Denon 新製品] SACDプレーヤー「DCD-3000NE」発売のお知らせ

PR TIMES / 2024年11月5日 18時15分

-

実質的に110周年モデルのリミテッド仕様、デノン「DCD-3000NE」発表、SACD新ハイエンド

ASCII.jp / 2024年11月5日 16時0分

-

プレミアムオーディオ技術を結集した純アナログ仕様のヘッドホンアンプ/プリアンプ HA-507を新発売

PR TIMES / 2024年10月30日 16時15分

ランキング

-

1NHKのネット受信契約(案)が“ダークパターン”過ぎて見過ごせない件(前編) NHKの見解は?

ITmedia NEWS / 2024年11月28日 19時9分

-

2どうする? 大学生用パソコンの選び方 「4年通しよりも2年で買い替え」がオススメな理由

ITmedia NEWS / 2024年11月28日 13時26分

-

3「ミリ波対応スマホ」の値引き規制緩和で感じた疑問 スマホ購入の決め手にはならず?

ITmedia Mobile / 2024年11月28日 18時13分

-

4えっ、プレステ2のゲーム高すぎ!? ここにきて中古ソフトが高騰している納得のワケ

マグミクス / 2024年11月28日 21時45分

-

5松屋が“店内持ち込み”で公式見解→解釈めぐり賛否 「何と言うサービス精神」「バレなきゃいいのか……?」

ねとらぼ / 2024年11月28日 20時2分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください