「何があったかはっきりさせて誠意ある謝罪があれば息子は復学できた」中学校いじめ調査に不信募らせる父親の声 新潟県田上町

BSN新潟放送 / 2024年6月21日 5時0分

新潟県田上町の中学校に通っていた男子生徒に対する「いじめ」がありました。

「昼夜逆転の生活になりましたし、精神的に不安定になりましたし、将来を悲観して苦しんでいる感じでしたね」

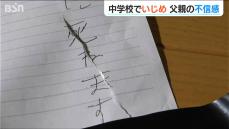

被害者の父親が、学校などへの不信感を語り、息子が書いたというメモを見せてくれました。

「これは先々月に窓に貼られていて…。大人になるまでに早く死ねますように、と。今でも不安定ですね」

2020年に田上中学校に入学した息子は現在16歳。

部活にも入り、楽しい学校生活を過ごすはずでしたが、中学1年生の6月に、ある出来事がありました。

【男子生徒の父親】

「1年の1学期の中間テストが終わったあたりに、当時の担任がテストの点数が悪かった息子をクラス全員の目の前で『お前はバカか』と怒鳴った出来事があり…」

「その日は泣きながら帰ってきまして、私たち夫婦も、あれ?おかしいなと思っていたんですけど…」

担任の先生から言われたという「お前はバカか」。

その後、男子生徒は腹痛などの体調不良を訴え、学校に行くのを拒み始めました。

【男子生徒の父親】

「1年の2学期あたりは帯状疱疹がでたり過呼吸がでたり体調不良が出たりして…」

「体調不良の原因って何だろうってなって病院に行ったんですけど、原因はわからないと。そのまま2年になって…」

次第に登校回数が減り、2年生の夏休み明けには不登校に。

そして秋。

【男子生徒の父親】

「いじめや嫌がらせを同じクラスの生徒から受けていると、本人の口から…」

男子生徒はクラスメートから、テストの点数や容姿などをからかわれるなどの嫌がらせを受けていると告白。

父親は、学校にその後いじめがあったと訴えました。

しかし…

【男子生徒の父親】

「私がこれはいじめじゃないですかと伝えたら、校長先生は『本当なんでしょうか?本当にいじめなんでしょうか?』と疑問形で返してきたので、あれ?と…」

「こっちがいじめって言ってるんですけど、向こうは『いじめじゃない』みたいな言い方をされたので…」

2013年に施行された『いじめ防止対策推進法』では、児童生徒が自ら命を絶とうとしたりうつ病を患ったりするなど、生命や心身または財産に重大な被害が生じていることや、いじめで年間30日を目安とした期間学校を欠席することを余儀なくされているなど、重大な被害があるとの疑いがあると認められた場合を、「重大事態」と定義しています。

重大事態の場合、市町村や学校の下に第三者委員会などの「組織」を速やかに設け、アンケートの使用などの適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うことになっています。

父親が学校にいじめを訴えた10月下旬で男子生徒は、すでに2カ月間学校を欠席していましたが、学校はこの時点では重大事態とは判断せずに独自の調査を行い、その年の12月に調査結果を田上町教育委員会に提出しました。

父親は学校に対して、クラスメートへのアンケート調査をするように求めていましたが調査は行われず、およそ1年が経過した2023年1月に、学校が対応しないと考えた父親は田上町教育委員会に第三者委員会の設立を要望。

その後、町の教育委員会は「重大事態」と判断し、同年3月下旬に生徒への無記名アンケートが行われたほか、7月には第三者委員会にあたる「田上町いじめ問題調査委員会」が設置されました。

ただいずれも、被害を受けた男子生徒も加害生徒も卒業している時期のことで、調査委員会が設置されたのは、父親が初めて学校にいじめを訴えてからおよそ2年後。

なぜ最初の父親の訴えで重大事態だと判断しなかったのか?

田上町教育委員会の首藤和明教育長は「現在再調査が行われると聞いているので、現時点でコメントは差し控えさせて頂きます」と回答しています。

【男子生徒の父親】

「スピード感は全くないなと思いますし、すごく後ろ向きな対応で後手後手に回っていて、最終的に卒業まで何もしてくれなくて…。対応が遅かったな」

6月3日に公表された調査報告書によりますと、「お前は、ばかか」との発言について教諭は否定しているとしつつも、それを見たり聞いたりした生徒が合わせて4人いるとして『いじめ』と認定。他にも、クラスメートから男子生徒へ発せられた「点数低いね」の発言などの3件も『いじめ』と認定しました。

ただ一方で、いじめと不登校との因果関係については…

「因果関係に関する証言や記録、訴えなどの判断材料がなく、被害者への聞き取りや被害の父から提示された医師の診断内容への聞き取り調査もできない状況では、因果関係の強さやありなしの結論は出せない」としています。

「被害者への聞き取り」ができなかったとする、いじめ問題調査委員会の報告書に父親は不信感を抱いています。

【男子生徒の父親】

「判断ができない理由として、うちの子(被害者)に直接会って話ができなかったとしていますが、こちら側に会って話をしたいという打診は一切ありませんでした。事務局の教育委員会からも一切話がありませんでした。その辺がおかしいなと」

いじめ調査委員の1人はBSNの取材に対し「教育委員会が被害者の父親に聞き取った内容などの文書が提出されたことから、直接聞き取りを行う必要はないと判断した」とコメントしています。

新潟県のいじめ調査委員会の委員を過去に務めたことのある上越教育大学の高橋知己教授は、こうした報告書を作成する上で「被害者に直接聞き取りを行うことは重要なことだ」と指摘します。

【上越教育大学 いじめ・生徒指導研究研修センター長 高橋知己教授】

「子どもの苦しさの感じ方、味わった苦痛を明記することで、次はそれを取り除くように、除去するように、指導していこうじゃないかと教師側が感じる。報告書は、まとめであると同時に再発防止のスタートなんですよ」

男子生徒は不登校のまま中学校を卒業。

父親は、教育委員会や学校が適切に対応していれば「息子は学校に戻ることもできたかもしれない」と話します。

【男子生徒の父親】

「何があったのかはっきりさせて、加害者たちからの誠意ある謝罪があったのならば、息子は復学できた可能性は大いにあった」

父親は再調査を求めており、田上町では6月の議会で補正予算案を提出し、第三者委員会を新たに設置する方針です。

この記事に関連するニュース

-

和歌山商業で「重大事態」認定のいじめ…「来てるやん」「うわ、来た」などと言われ不登校に

読売新聞 / 2024年6月22日 14時15分

-

いじめ重大事態ガイドライン改定へ 事前に第三者委の人選・予算確保

毎日新聞 / 2024年6月19日 16時38分

-

東京・青梅市立中でいじめ、重大事態報告書公開 市教委公表遅れを謝罪

産経ニュース / 2024年6月18日 20時27分

-

同級生から暴行 県立高、離隔の加害者と「一緒に授業」被害者に迫る

毎日新聞 / 2024年6月18日 20時9分

-

「世界を変えて」総理に宛てられた手紙と、命を絶った男の子の叫び "13歳の声"に見る『不登校』のいま

MBSニュース / 2024年5月29日 16時52分

ランキング

-

1唐揚げ店の閉店ラッシュは「当然の結果」。飲食大手の参入が”悪手”だった理由

日刊SPA! / 2024年6月24日 8時52分

-

2「無法地帯の都知事選」"悪用する者"多発の必然 今回の選挙で"制度の穴"が浮き彫りになった

東洋経済オンライン / 2024年6月24日 9時0分

-

3身に覚えのない当選ハガキが届く… 名古屋のプレミアム付き商品券 「亡くなった妹の名前で」「名前が違う」など

CBCテレビ / 2024年6月24日 12時12分

-

4《「ほぼ裸」ポスターや立候補しない女性格闘家も》都知事選の選挙ポスター問題 「おそろしい時代」「恥ずかしい」と嘆く大人に「あたおか」と笑う小学生たち

NEWSポストセブン / 2024年6月23日 16時15分

-

5溺れた友人助けようと相模川に飛び込んだ男性、50m下流で死亡確認…相模原市

読売新聞 / 2024年6月24日 14時42分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください