46歳主婦を撃ち殺すも「ヒーロー」と…「これでは無罪と同じ」日本中が怒りに沸いたジラード事件の結末が“物語るもの”

文春オンライン / 2025年1月31日 17時10分

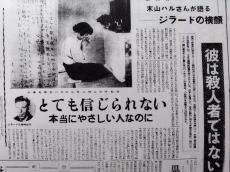

ジラードの婚約者もメディアに登場(上毛)

〈 「日本の女を狙い撃ち」「生きている人間をマトに」群馬で起きた殺人事件が日米を揺るがせ…68年前に残されていた“怒りの声” 〉から続く

1957(昭和32)年1月に起きた「ジラード事件」。群馬県の演習場で21歳のアメリカ兵ウィリアム・S・ジラードが、弾拾いに入り込んでいた46歳の農家の主婦・坂井なかさんを「ママサン、ダイジョウビ」とおびき寄せたうえ、後ろから撃ち殺した。国際問題に発展したこの事件は、いったいどのような結末を迎えたのか。

当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する(全3回の3回目/ はじめ から読む)

◇◇◇

裁判権の審理中に日本人女性と婚約

5月27日付読売朝刊の総合面ベタ記事で「婚約者が釈放嘆願」という記事がある。「AP=東京」で「ジラードの婚約者の末山ハルさん(27)=埼玉県熊谷市在住、奄美大島出身=が26日、岸首相と中村法相に宛てて、ジラードを助けてくれるようにとの嘆願書を送った」という内容だ。

ハルは6月9日付上毛朝刊でも、記者の取材に「彼は人を殺すような人では絶対ありません。本当に優しくて思いやりがある人なのに……」と涙ながらに語っている。「国際情勢通信」という出版物の1957年11月号に載っている「ジラード事件の内幕」はアメリカINS通信社東京支社の執筆だが、ジラードとハルの経歴などに詳しい。

それによれば、ジラードは故人となった父とともにトレーラー付きの車で街から街へ、下水浄化タンクを販売する旅商人の息子として育った。十分に教育を受ける環境にはなく、学校は16歳で縁が切れた。18歳のとき、軍人として身を立てるつもりで陸軍に入ったが、間もなく日本駐留になった。

のちに前橋地裁の裁判で弁護人となる林逸郎弁護士は「日本週報」1957年7月5日号での朝日、読売記者との対談の中で、ジラードの印象を「21歳というが、全くの子ども。凶悪な感じはなく、学問のない子どもといった印象。話してみると子どもだ」と語っている。

ハルは6歳年上だが、演習地近くのバーに勤めていたことから知り合い、ジラードが愛情を抱くようになったと「ジラード事件の内幕」は述べる。2人はアメリカ連邦最高裁がジラードの裁判権を審理中の同年7月5日に結婚。そこには日本の世論を鎮静化させる狙いもあったと思われる。

日本の裁判にゆだねると正式発表されたが…

5月29日、アメリカのダレス国務長官は記者会見で、ジラード事件について「政治的思慮に基づいて最終結論を出すべきだ」として、日本側への引き渡しを示唆。6月4日には国務省と国防総省が、日米合同委の決定を尊重してジラードを日本側に引き渡し、日本の裁判にゆだねるとの正式な共同声明を発表した。

6月5日付毎日朝刊の自社特派員電は「新聞の論調も、世論の傾向にも変化が見えている。政治問題化する可能性はないと思われる」と記述。6日付上毛は「『米国の良識』を喜ぶ」との社説を掲載した。だが、そのままではいかなかった。

ある男から「弁護士に電話を」

「『ジラード裁判』阻止へ 人身保護令で訴願 米国の兄」という「ワシントン6日発AP」の記事が載ったのは6月7日付朝日朝刊。「ジラード三等特技士官の兄、ルイス・ジラード氏は6日、ワシントンの連邦地方裁判所に対し、人身保護令を発動し、ジラードを日本側で裁判させないよう訴願した。訴願書はニューヨークのアール・キャロル、ワシントンのデイトン・ハリントン両弁護士を代理人とし、ウィルソン国防長官、ダレス国務長官、ブラッカー陸軍長官らを相手取って提出された。

人身保護令とは英米法の制度で、不当に奪われている人身の自由を司法裁判で回復することが目的。『米兵犯罪と日米密約』は背景を概要次のように書いている。

ジラードの故郷はシカゴから南西約140キロのイリノイ州オタワ。5月16日に新聞でジラードの名前が報じられると、小さな市にメディアがどっと押し寄せた。市内には兄のルイス・ジラード一家が住んでいたが、ある日、ある男から兄に電話があり、「キャロル弁護士に連絡するように」指示された。その弁護士は「ジラードの身柄を裁判で取り戻せる」と持ち掛け、弁護費用は一切要らないと言ったという。

「おまえはナショナルヒーロー。でも、もし…」

電話をかけてきた男は、『米兵犯罪と日米密約』は「キャロルが雇った宣伝要員」、別の資料は「PR業者」としているが、意図などは分からない。事件を利用する不可解な力が働いていたようだ。兄は国際電話でジラードに「おまえはナショナル・ヒーロー。でも、もし日本の裁判を受け入れればナショナル・ディスグレイス(恥)」と言い渡したという。

ジラード本人は6月7日、前橋地裁の公判の弁護人に就任した林逸郎弁護士が打ち合わせに米軍キャンプに来た際、一緒に記者会見。「薬莢をまいた覚えはない。単なる事故だが、すまないことをした」と言葉少なに語った(7日付夕刊各紙)。

「ジラードが英雄視」という報道も

連邦地裁では国務、国防、陸軍3長官の喚問の可能性が新聞紙上で取り沙汰されたが、ダレス国務長官は6月9日付読売朝刊の「ニューヨークAP電」で「私は巻き添えを食いたくない」と“本音”を漏らし、自身の出廷を否定した(結局、請求は却下された)。

一方、同日付読売夕刊のワシントン特派員電は「今や英雄扱い 全米にうずまく抗議・嘆願」で「ジラードという米兵は今や全国から英雄視され、新聞は彼の婚約者とともに彼の写真を大きく載せているし、問題は再びホワイトハウスに帰ってきたようだ」と記述した。兄ルイスとキャロル弁護士はテレビに出演するなど“時の人”になっていた。

『米兵犯罪と日米密約』によれば、6月10日の下院である議員はこう発言した。「日本がパールハーバーに卑怯な攻撃を行ったことは、ここにいる誰もが承知のこと。日本人の気性を考えれば、米兵を裁判するために彼らがどれだけ躍起になっているか……。想像すると身の毛がよだつ」。真珠湾攻撃からまだ16年。さらに、陪審制でない日本の裁判や刑務所制度に対する不信感も根強く、社会党が動いていることを「左派の策動」と嫌う傾向も強かった。

連邦地裁の開示公判はメディア注視の中、6月11日から始まったが、1週間後の18日、マクガラギー判事は人身保護令状請求は却下したものの、「ジラードの日本側への引き渡しは、憲法で保障された人権を侵害するもので、引き渡しを禁止する」との裁定を下した。19日付上毛夕刊のワシントン共同電「米政府、打開をあせる」は、岸首相の訪米が19日に迫る中、アメリカ政府がなるべく影響を与えないよう苦慮したとの見方を示した。20日付朝日社説は「事態を紛糾さす米地裁の裁定」と批判。

22日付毎日朝刊「土曜評論」で評論家・阿部眞之助(のちNHK会長)は「これでは今後私たちは、安心してアメリカと約束ができなくなるだろう」と嘆いた。30日の全米向けテレビ放送で朝海浩一郎・駐米大使は「ジラードがアメリカ当局に引き渡されるようなことがあれば、岸内閣は崩壊に至るだろう」と述べた(7月1日付毎日夕刊)。

司法省は20日、連邦最高裁に上告。最高裁は7月8日、審理を開いたが、9日付上毛夕刊の「ワシントンAP=共同」電は「午前10時、開門と同時に傍聴を希望する100人以上の人がドッと法廷ロビーに繰り込み」「あぶれた人は法廷の外に人垣をつくって、警察側ではその数を傍聴席と合わせて約2000人と推計した」と報じた。そして7月11日。

〈 米最高裁判所は11日午後0時半(日本時間12日午前1時半)、ジラード事件の判決を発表し、米政府はジラード三等特技下士官が日本の法廷で裁判を受けるため、日本側に引き渡す権限を持っているとの裁定を下した。

ウォーレン首席判事は最高裁の裁定文の最後に「日本裁判所による裁判は極めて公平に行われるものと確信する」と述べた。〉

12日付毎日朝刊はワシントン特派員電を1面トップでこう伝えた。裁定は憲法には触れず、政府の行為を合法と判断。同じ日付の読売は社会面で「日米両国間でもみ続けた『ジラード事件』もどうやら一つの大きな峠を越した」と表現した。13日の各紙社説はいずれも裁判権をめぐる争いの解決を喜び、公正な裁判に期待する論調。

読売「編集手帳」は最高裁の判断を「良識のフェアプレー」と表現した。同日付毎日夕刊は「米国民の大多数が割り切れぬものを残している」と指摘したが、当のジラードは「予期していた」という感想を伝えた。

“世紀の公判”が開かれる

前橋地裁での公判は「世界の注目集めて」(1957年7月22日付上毛朝刊)、取材の報道関係は40社近くに上った(8月23日付上毛朝刊)。旅館など宿泊施設は満員で、8月25日付毎日夕刊は「前橋にジラード・ブーム」と見出しを立てた。

そして開廷――。8月26日付上毛夕刊1面トップのリード冒頭を見よう。

〈 世界中の目と耳を集めたジラード公判は26日朝10時から開かれた。この日、朝から“国際都市”前橋の上空にはヘリコプターが数機飛び交い、県庁前、地裁周辺は走り回る報道関係のオートバイ、交通整理の白バイの爆音と、絶えず「お願い」と「連絡」をしゃべりまくる地裁のマイクで午前8時半ごろから9時半ごろまで、頭の痛くなるようなざわめきが続く。これが“世紀の公判”の興奮なのだろう。

注目の人ジラード被告は9時きっかり、約5000人が織り成すこのざわめきに迎えられて、米軍専用車で地裁の門に滑り込んだ。待ち構えた報道陣のフラッシュの列を縫って、特別弁護人レビン少佐らに付き添われたジラードは1号法廷に消えて行った。〉

「地元は案外無関心」

同じ日付の毎日によれば、傍聴券に並んだのは360人。ダフ屋も出て1枚1500~3000円(現在の約8700~1万7000円)でさばいたという。では、地元相馬ケ原の人々はどうだったか。8月26日付上毛朝刊は、その表情を「案外無関心な村民」として描いている。

「ジラード公判を迎え、ここ相馬ケ原演習場は米軍の引き揚げで弾拾いの姿もマバラになり、半年余り前のあの悲しい事件を忘れたかのように静かな毎日だ」。

「地元の表情は? ある一部の者だけが『赤線(立ち入り禁止)区域へ弾を拾いに行った者も悪い。撃った者はなお悪い。私たちは厳正な裁判を期待しています』と言っている程度で、ハタの大きな騒ぎにひきかえ、案外無関心のようだ」。

8月初め、アメリカ国務省が第一騎兵師団の帰還を公表。相馬ケ原演習場返還の公算が大きくなっていた。実際には事件から1年半足らずの1958(昭和33)年6月、同演習場は返還され、自衛隊の演習場に。弾拾いは姿を消す。

「嘘を言ってくれと頼まれた」同僚の証言に注目

公判はアメリカメディアも「公正」と折り紙をつける慎重さで進んだ。「公務中の偶発事故」と主張する被告・弁護側だったが、9月24日から3日間の実地検証で、ジラードの同僚で事件現場にいたニクル三等特技兵が「ジラードはいたずら半分だったと思う」と証言したのが注目された。ニクルはその後も法廷で「ジラードは女性を追いかけて発砲した」と供述。

距離も被告・弁護側の主張より「短かった」とした。さらに「事件は休憩中だった」「発砲後、ジラードから『嘘を言ってくれ』と頼まれた」「置いてあった機関銃の位置を変えた」などの証言を続けた。審理は「罪証ほぼ確定的 証言全部ジラードに不利」(10月6日付毎日朝刊)な展開に。

懲役3年、執行猶予4年の判決に…「無罪と同じです」

10月31日の求刑で検察側は傷害致死で懲役5年を求めた。「無罪か公訴棄却」を求めた最終弁論の後、11月18日付上毛朝刊は「実刑か、それとも情状や背景などが加味されて執行猶予になるかどうかが最大の焦点」と書いた。

そして11月19日の判決。懲役3年、執行猶予4年が言い渡された。判決の評価は「検察側の主張通る」(同日付上毛夕刊)、「執行猶予は意外(前橋地検検事正)」(同朝日)、「ほぼ予想通り」(同毎日)、「寛大すぎるぐらい(NANA通信社特派員)」(同読売)と微妙なトーンの違いはあったが、毎日に載っている検察側の感想が最も現実的なようだ。「執行猶予がつけばすぐ本国送還となり、何の意味もなさない」。

なかの次女が報道陣に囲まれ「執行猶予がついたということは無罪と同じです。これでは罪の償いはできないと思います。法廷では真実を語ったとは思えません。死んだ母が全くかわいそうです」と不満をぶちまけた(読売)。

翌11月20日の各紙社説は一定の好感をもって受け止める論調が強かったが、それでも毎日の見出しのように「ジラード判決は軽すぎないか」というのが国民の多くの実感だった。

朝日の記者座談会では、裁判長がジラードやアメリカ側傍聴者に寛容で日本人証人に厳格だったことなどを挙げ、「日本の裁判は野蛮」というアメリカの世論を意識しすぎた結果、「“アメリカに見せる裁判だった”と言われても仕方がないだろう」という意見が出た。検察側、ジラード側の双方とも控訴せず、刑は確定。三等特技兵から兵卒に降等されたジラードは12月6日、ハルとともに日本を去って行った。

判決翌日の11月20日付上毛夕刊1面トップは「ワシントン共同電」で、アメリカ国務省関係者が「ジラードに軽い判決が下りた以上、日本人戦犯が近く釈放される可能性は増大した」と述べたと伝えた。太平洋戦争で戦犯とされた日本人のうち、A級戦犯は既に全員釈放されていたが、BC級戦犯はまだ獄中にあった。

日暮吉延『東京裁判』(2008年)によれば、事件の前年1956年3月時点で136人。同書は、自分もA級戦犯だった岸信介首相が、ジラード事件で深まった日本人の反米感情を巧みに利用し、訪米直前の5月初め、戦犯の釈放をアメリカ側に働きかけた。その結果、戦犯は1958年12月までに全員釈放が実現したという。ジラード事件はここでも“利用”されていた。

「密約で名を得て実を失った」

事件から37年後の1994年11月21日付各紙に、公開された外交文書についての共同通信配信記事が載った。

〈「ジラード事件」の扱いをめぐり、米側が日本に裁判権を認める代わりに、日本は(1)殺人罪より軽い傷害致死罪で起訴する(2)裁判では可能な範囲で「判決が最大限軽減されるよう働きかける」との日米間の密約があったことが明らかとなった。

当時の岸内閣は、事件が日米関係に与える悪影響を懸念しており、批判を受けかねない密約を交わしてまで決着を図ったものとみられる。〉

この事実は当時から情報としてはあった。ジラードの兄が連邦地裁に人身保護請求を起こした後の1957年6月10日付上毛夕刊にはこんな記事が――。

〈 【アトランタ9日ロイター=共同】ラッセル民主党上院議員は9日のテレビ放送で「米国と日本の間に、ジラードにあまり重い判決を下さないという、かなりハッキリした了解ができているに違いないと思う」と語った。〉

『米兵犯罪と日米密約』は、事件に関してアメリカ国務省を行き交った文書群を分析している。中で注目されるのは、ジラードの裁判権を日本に渡すことを公表した直後の5月20日、日本担当のロバートソン国務次官補から国務省宛ての覚書だ。「日本とは密約で、傷害致死より重い罪を問わないことで合意ができており、さらに日本の裁判所が重くない判決を与えるとの合意もできている」という内容だった。

5月25日のダレス国務長官とロバートソン国務次官補の電話でも密約のことが話し合われている。つまりこの段階で、裁判権を日本に渡す代わりに軽い罰で済ますという筋書きが日米間で出来上がっていたことになる。判決直後の11月22日付上毛夕刊のコラム「ローカル線」はこう書いている。

〈 アメリカは「日本の裁判は公平」と喜んでいるらしいが、日本人であるわれわれは「判決は初めから分かっていたのではないか」と疑いたい。日本の裁判にかけるから罪は軽く、という黙約があったとしたら、日本人は名を得て実を失ったことになる。〉

こうして事件が日米間の重大な国際問題となる陰で、平凡な人生を送るはずだった農家の主婦の死は置き去りにされ、忘れられた。

「アサヒグラフ」1957年12月1日号に、ジラード事件判決直後、前橋地裁の中庭で撮影された写真が載っている。裁判長、検事、弁護人、アメリカ陸軍省法務代表ら軍人……。写真説明は「某人いわく『これこそ判決内容の姿だ』」。それから68年、状況は変わったのだろうか。

【参考文献】

▽山本英政『米兵犯罪と日米密約 「ジラード事件」の隠された真実』(明石書店、2015年)

▽『榛東村誌』(1988年)

▽『現代教養全集第1(戦後の社会)』(筑摩書房、1958年)

▽日暮吉延『東京裁判』(講談社現代新書、2008年)

(小池 新)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

岸田前首相の演説会場に爆発物、木村隆二被告は一貫して黙秘…4日の初公判の争点は「殺意の有無」

読売新聞 / 2025年2月1日 9時0分

-

「ママサン、ダイジョウビ」21歳アメリカ人男性が日本人主婦(46)を後ろから…国際問題に発展した“世紀の事件”のゆくえ

文春オンライン / 2025年1月31日 17時10分

-

「日本の女を狙い撃ち」「生きている人間をマトに」群馬で起きた殺人事件が日米を揺るがせ…68年前に残されていた“怒りの声”

文春オンライン / 2025年1月31日 17時10分

-

京アニ放火殺人事件 青葉真司被告の死刑確定 控訴取り下げで

毎日新聞 / 2025年1月28日 17時23分

-

横浜のアパートで4歳児死亡、被告の男性に無罪判決 横浜地裁

カナロコ by 神奈川新聞 / 2025年1月21日 17時10分

ランキング

-

1ドラッグストアで大量万引き続発、訪日客が容疑者の被害額は1件8万8531円…警察庁が指針策定

読売新聞 / 2025年2月3日 19時13分

-

2岸和田市長の妻も当選「不信任案が同じ内容のものなら反対」 “不信任派”の市議が過半数…市長失職の公算大 岸和田市議選

MBSニュース / 2025年2月3日 17時40分

-

3【気象解説】“居座り最強寒波”大雪のおそれ 気象庁「不要不急の外出控えて」

日テレNEWS NNN / 2025年2月3日 19時12分

-

4下水道管調査にドローン 水流れていても安全に 道路陥没事故で注目

毎日新聞 / 2025年2月3日 16時0分

-

5「乾燥機に巻き込まれている」寝具のクリーニング工場で作業員の男性が死亡する労災事故 ベルトコンベアーから転落か

RKB毎日放送 / 2025年1月9日 22時41分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください