《月経と女性の恐るべきヒストリー》平安時代は血を麻布で拭き「月経小屋」に隔離…「月経=穢れ」の歴史

CREA WEB / 2024年6月2日 11時0分

日本で生理用ナプキンが使われるようになったのは今から60年前のこと。それ以前、女性たちは一体どのように月経と向き合っていたのか。わずかに残る資料から、悲しい月経の歴史を辿る。

#1 大昔はどうしてた? 不思議だらけの経血処理

生理用品が進化するたび、逆に昔の人は一体どうしていたのか、想像するだに恐ろしい。ただ知りたくても明快な資料がないのが現実。なぜか? 触れてはいけない不吉なものとして封印されてきたから。

平安時代、月経中の女性は祭祀への参加はもちろん、神社の参拝すら許されなかった。月経は“ケガレたもの”だから。従ってその歴史は全編通して女性の尊厳を傷つけるような話ばかり。

例えば平安時代、庶民のナプキンと思われる当て布は、麻の布だった。肌当たりが最悪だったことは明白で、いきなり暗澹たる気持ちになるはず。

#2 平安時代の“けがれぬの” 江戸時代の“お馬”?

現存する日本最古の医学書には、ケガレヌノという月経帯が紹介されているが、江戸時代には“ふんどし型”の月経帯が現れ、馬の前垂れのようだから「お馬」と呼ばれた。

内側にボロ布か紙をあてがったというが、脱脂綿が登場するのは明治以降。今の形のナプキンが登場するのは昭和30年代である。ちなみに遡れば弥生時代は絹の端切れを腟に入れていたとか。

古代エジプトではタンポンのように湿らせた紙を丸めて腟に詰めていたとされ、古代の方がいっそ先進的だったのが興味深い。

#3 想像を絶する「月経小屋」という宿命

最も恐ろしいのは月経中の女性を隔離する「月経小屋」。この慣習は各地に見られ、明治時代まで続いた。

室町時代に伝来したとされる「血盆経」には、“女性は血のケガレにより地獄に落ちる”との教えがあり、生理中の女性に触れると危険と信じられたとか。数日にわたって劣悪な環境に押し込められる恐怖は想像に難くないが、家事から解放され嫁いびりから逃れる時間になったとの見方も。

ただ驚くのは世界にも同じ風習が見られ、ヒンドゥー教の国の一部などでは、今現在も月経小屋で寝泊まりを強いられる地域もあること。

#4 遊女たちの月経期間は命がけ

ところで、性のサービスを生業とする女性たちは月経の期間、一体どうしていたのだろう。遊郭で働く女たちは、莫大な借金に加えて着物等の諸経費が嵩み、返済がなかなか進まない仕組みもあって、生理だからといって安易に休んだりはしなかった。

花魁などのトップクラスは、自分で自分の揚げ代を支払って休んでいたともされるが、悲惨なのは、血は感染源とされながら“生理中の女性と交われば性病が治る”というとんでもないデマが広がり、逆に危険に晒されたこと。そういう意味でもまさに命がけの仕事だったのである。

#5 江戸時代からサステナブル、生理用に再生紙

昨今のフェムテックの台頭でにわかに注目を浴びることになった自然素材の布ナプキン。それは、デリケートゾーンがムレにくく肌に良いなどの理由とともに、繰り返し洗って使う布製はサステナブルにもつながるとして注目度が高まった。

でも実は、江戸時代から生理にまつわるサステナブルは始まっていたと言ってもよく、ふんどし型の月経帯を使うときに肌に当たる部分に使われた紙というのも、実は使用済みの和紙などを再利用した再生紙だったのだ。明治からは新聞紙も使われ、ボロ布よりは清潔というふうに考えられた。

#6 でも昔の生理回数は、現代の9分の1ってほんと?

一人の女性が生涯で経験する月経の回数……これは現在の平均値が約450回であるのに対し、昔の女性は50回程度だったという見方が一般的。実に今の9分の1である。

一つに、昔は栄養状態も悪く初潮が大体15歳前後だったとされるから。また多くが早婚で子だくさん。それこそ20歳ごろから繰り返し妊娠していて、加えて昔は閉経も早かった。

つまり生理回数をここまで増やしたのは、女性の体と生き方の変化が原因。結果として現代女性は人類史上最も多くの月経を営んでいることになり、その分苦悩が多いのは確かなのだ。

#7 昔は、経血コントロールができていたという説の真偽

昔の女性たちは巧みに経血コントロールをしていたという説が真しやかに語られた。経血は腟の中に溜めておき、トイレで流すことができたと言うのだ。

が、今やそれを否定する声が主流。じゃあなぜそんな可能性が語られたのか。下着をつけない着物の作用でインナーマッスルが発達していたとの仮説のもと、骨盤底筋を鍛えるべしという話とセットで広がったという説が一つ。布ナプキンや月経カップの再注目で、その裏付けが必要だったとの見方もある。

腟トレは必要だが、経血コントロールとは分けて考えるべき。

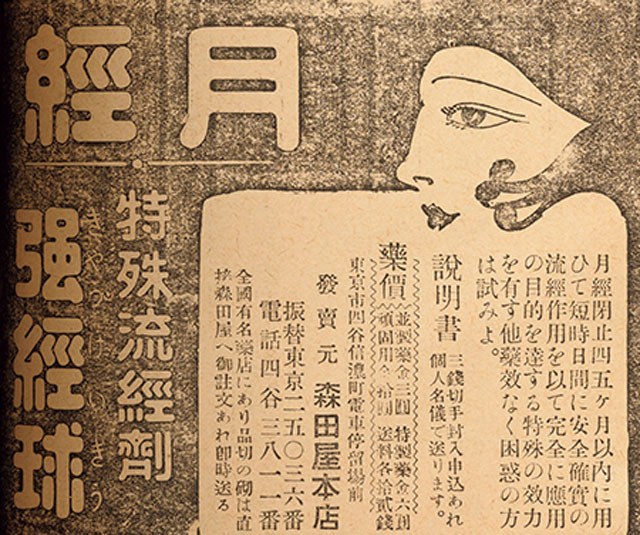

#8 大ヒットのビクトリヤ月経帯は一種のステータスだった

大正時代から昭和初期に一世を風靡したのがビクトリヤ月経帯。今で言うところのサニタリーショーツのように、肌に当たる部分に初めて薄いゴムが使われ、防水になっている画期的な月経帯であり、それなりの高級品であったために、愛用者であることは一種のステータスになったほど。

芥川龍之介の小説『悠々荘』に、さり気なくこのビクトリヤ月経帯の話が出てくるほど、時代のトレンドだったのだ。広告の華やかさも相まって、着物や洋服を汚さない防水機能の登場が、女性たちの気持ちをどれだけ豊かにしたか、計り知れない。

#9 第二次世界大戦中、脱脂綿すら使えなかった?

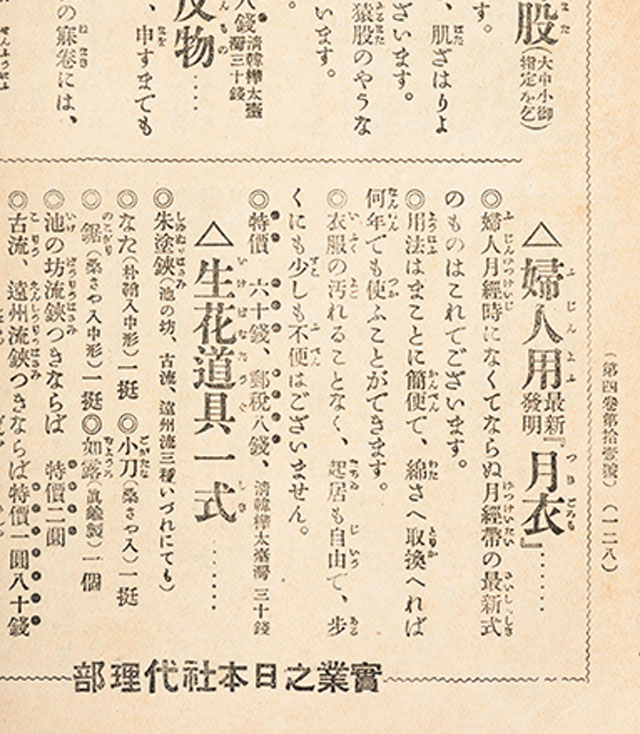

右:『主婦之友』1941年6月号。脱脂綿の代用品として模造綿が登場。

ただ、戦争は月経事情をまた最悪なものにした。第二次世界大戦が始まると、原料を中国からの輸入に頼っていた脱脂綿の供給が一気に制限され、古布やちり紙が代用された。

一方、先にご紹介したビクトリヤ月経帯に使われていた薄ゴムも統制の対象となり、古いモスリンなどで対応することが推奨される。

また、使用済みの脱脂綿やボロ布を腟に詰め込む方法が取られたりしたが、戦時中だけに不衛生になりがちで、感染症のリスクも非常に高まった。時代は完全に逆戻りした訳で、戦争はこんなところにも悲劇をもたらすのだ。

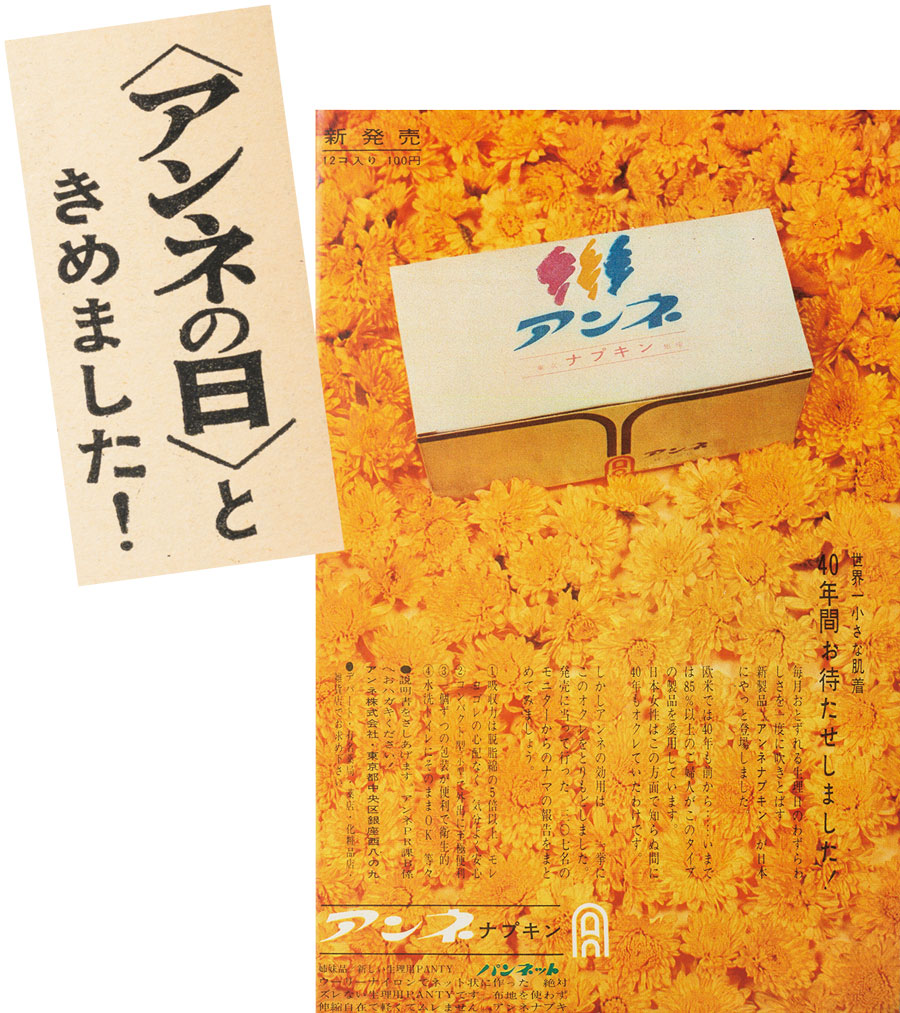

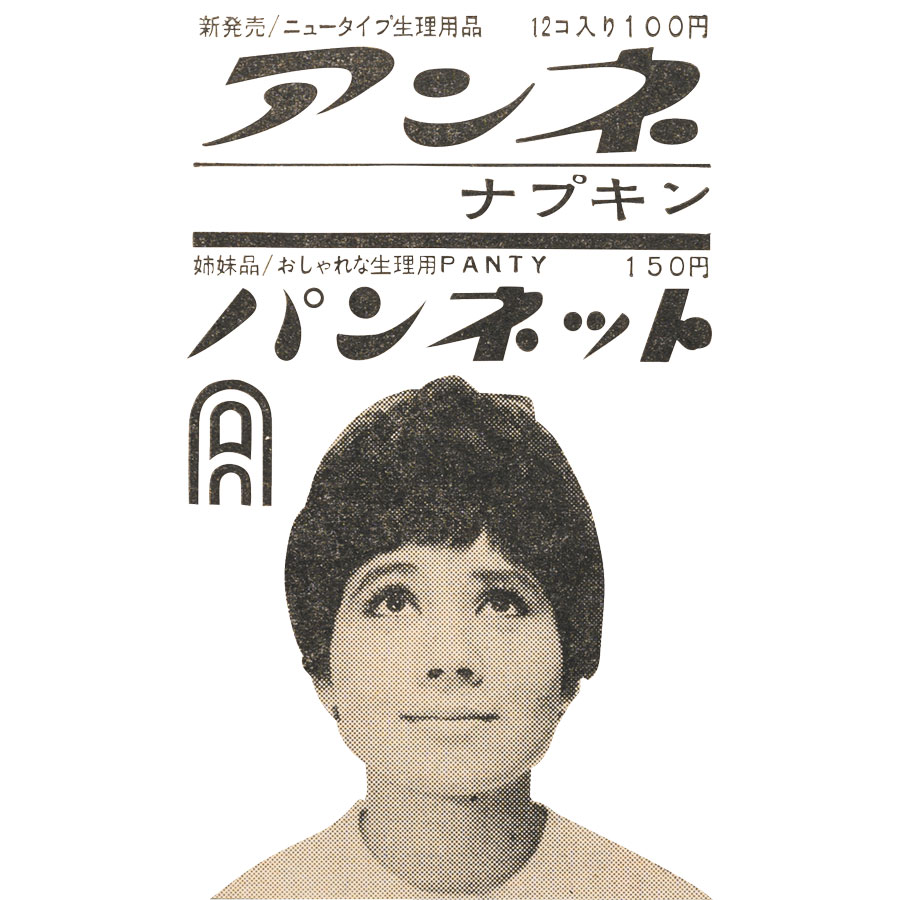

#10 「40年間お待たせしました」アンネ登場のドラマ

私が初潮を迎えた頃、生理はもっぱら「アンネ」と呼ばれていた。それは女性たちを煩わしさから救った革命的製品の名前であったから。

1961年、水洗トイレにも流せる初の使い捨てナプキン「アンネ」のデビュー広告は「40年間お待たせしました」。使い捨てナプキンが既に常識となっていた、アメリカから遅れること40年という意味である。しかも起業したのはなんと27歳の女性。女性活躍の先駆けの先駆けとも言えるこの人が“女性の快適な生活のために”と立ち上がらなかったら、それはさらに遅くなったはず。

そしてアンネナプキンの明るく華やかな世界観が、根深く残るケガレのイメージを払拭する鍵となった。発売から約2年でシェア80%となり、尚も口にしにくかった生理を「アンネ」と呼ぶほどの社会現象。それを受けて広告コピーは「アンネの日と決めました」と変わっていた。

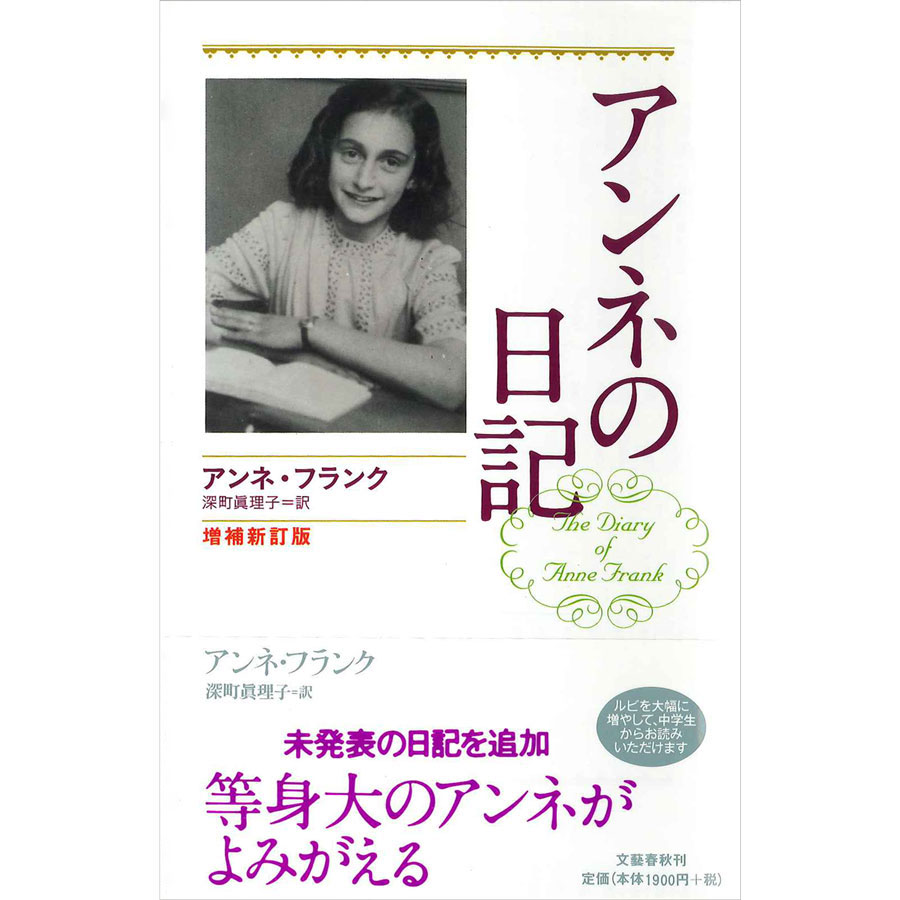

#11 アンネナプキンの名前の由来に「甘い秘密」の一節

アンネナプキンの名前の由来は、他でもない『アンネの日記』。当時、そのネーミングに難色を示した販促担当に、件の27歳の女性社長が差し出した本には、こんな一説があった。

『月のものがあるたびに(まだ3回しかありませんが)苦痛で、不快で、うっとうしいにもかかわらず、甘い秘密を持っているような気持ちがします。ある意味でうるさいことではあっても、心の中で、この秘密を味わう時の来るのをいつも待ちこがれるのはそのためです。1944年1月5日(水)』

アンネ・フランクが、潜伏中の日記につづった、この秘めたる心情こそが、アンネナプキンのコンセプトと重なったのだ。苦痛で不快なのに、どこかで待ち焦がれている甘い秘密、とはなんと趣き深い表現だろう。月一でひっそり訪れて女であることを自覚させられ、嫌なのにホッとするような不思議な官能、そこに今更ながら共感せざるを得ない。

#12 月経=ケガレ扱いされる狂気のセクハラが、日本で長引いた訳

血は死を予感させ、感染源ともなる不吉なものとして差別意識を生んだ訳だが、日本では男系天皇の国として男性の地位を絶対のものとする「民衆統治」に月経が利用された歴史がある。

「同じ食器を使うと死ぬ」とされたアフリカやインドの地域も含め、要は女性の地位が低い国ほど月経への偏見も長引く傾向に。日本で生理用品を買うと黒い袋に入れたり二重包装にするのは、海外で驚かれている。そうした差別の裏返しは、一体いつまで続くのか? 残念なことに「アンネ」撤退後、表舞台から消えた女性創業者、坂井泰子さんはマスコミでなぜかいろいろ揶揄された。月経への偏見がまた再燃したのだ。

揶揄する記事には、月経をビジネスにした女性、という文脈が読み取れる。社会にうごめく女性社長への嫉妬もあったはずだが、なんという不条理だろう。しかし歴史社会学者の田中ひかるさんは、その人の起業の動機をこう分析している。ノブレス・オブリージュ(高貴なる者が果たすべき義務)であったと。

#13 布ナプキンや月経カップを使う意味をもう一度問う

ある種トレンドとなった布ナプキンや月経カップ、早速試した人もいるだろう。ただそれが正しいという意味ではなく、生理用品は実はこんなにも幅広く選択肢があるのだと知ることが大切。

つまり試してみてどうだったか? 自分に合っているかどうか? が全てに優先する。生理用品はストレスと背中合わせ、最も個人的で生理的なものであるだけに、自分に合うものを本気で選ぶべきなのだ。

ちなみにアメリカの生理用品はオーガニックが中心だが、日本は進化系の生理用品も多いだけにエキサイティングな選択になるはず。

#14 自分を休ませ慈しむ期間と考えてみる“新しい月経考”

例えばスコットランドでは、生理用品は無料だという。羨ましいというより、本来はそうあるべきなのにと気づかされる。全員が好んで月経になるのではない。運命が定めた女性の役割のため、痛みも不快感も全てを耐えている訳で、それを卑下する必要がどこにあるのかと改めて思う。

ちなみにヨーロッパでは生理休暇はなく、最近スペインで施行されたのみ。逆に日本は恵まれているという見方もあるが、7割の企業が生理休暇は無給。ましてや生理休暇を取った割合は2020年の調査ではわずか0.9%だった。不思議なのは1963年は26.3%、以降減少し続けている。結局、周囲の理解が深まらないからなのだ。

でもこのフェムテックの勢いに任せて、生理日は体を休めるべき期間と考え、可能ならば仕事も家事も周囲に甘えるべきではないか。少なくとも自分自身を慈しむ時間と捉えるべき。そして昔の女性が月経でいかに苦しんだかを踏まえ、現代がいかに恵まれているかを知ることで、その数日間、意識して一抹の安らぎを覚えて欲しいのだ。

齋藤 薫 (さいとう かおる)

女性誌編集者を経て美容ジャーナリスト/エッセイストに。女性誌で多数のエッセイ連載を持つほか、美容記事の企画、化粧品の開発・アドバイザーなど幅広く活躍。CREAには1989年の創刊以来、常に寄稿している。

文=齋藤 薫(美容ジャーナリスト)

写真=釜谷洋史

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

『GBA × yoiコラボ企画』集英社ウェブメディア「yoi」読者へ向けて、Be-A Japanが運営する女性支援プロジェクト「GBA(ジービーエー)」が生理セミナーを開催

PR TIMES / 2024年7月19日 16時45分

-

【森ノ宮医療大学】男子学生が生理を疑似体験!?鍼灸学科の授業にて生理の理解を促す授業を行いました

@Press / 2024年7月16日 13時0分

-

「今までと違うのは、更年期だから?」生理の始まりと終わり、尿もれ。不快さをカバーするには

OTONA SALONE / 2024年6月29日 11時31分

-

更年期の生理。経血量の多い月・少ない月の差が激しすぎ。快適さのためにすぐにできることは?

OTONA SALONE / 2024年6月29日 11時30分

-

夏の生理の夜も快適に!エアコン冷えもムレも解消できる「夜用オーガニックコットン吸水ショーツKAANE(カーネ)」期間限定サマーキャンペーン開催

PR TIMES / 2024年6月26日 11時45分

ランキング

-

1泥酔して道端で寝ていると…介抱してくれた“女性”のまさかの正体。一ヶ月後に再会し、「思わず絶句した」

日刊SPA! / 2024年7月23日 8時52分

-

2「新しいiPhone」を少しでもおトクに入手する技 円安ドル高で、毎年のように値上がりしている

東洋経済オンライン / 2024年7月23日 11時0分

-

3腰痛に悩む女性が今すぐに取り入れるべき「3つの習慣」…“ぎっくり腰のリスク”も軽減

女子SPA! / 2024年7月22日 17時42分

-

4天才物理学者アインシュタインの脳に見られる特徴とは?

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月23日 9時26分

-

5「ハイオクとレギュラー」は何が違う? ハイオクが「高い」のはなぜ? “ハイオク指定車”にレギュラーを入れたらどうなる?

くるまのニュース / 2024年7月22日 21時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください