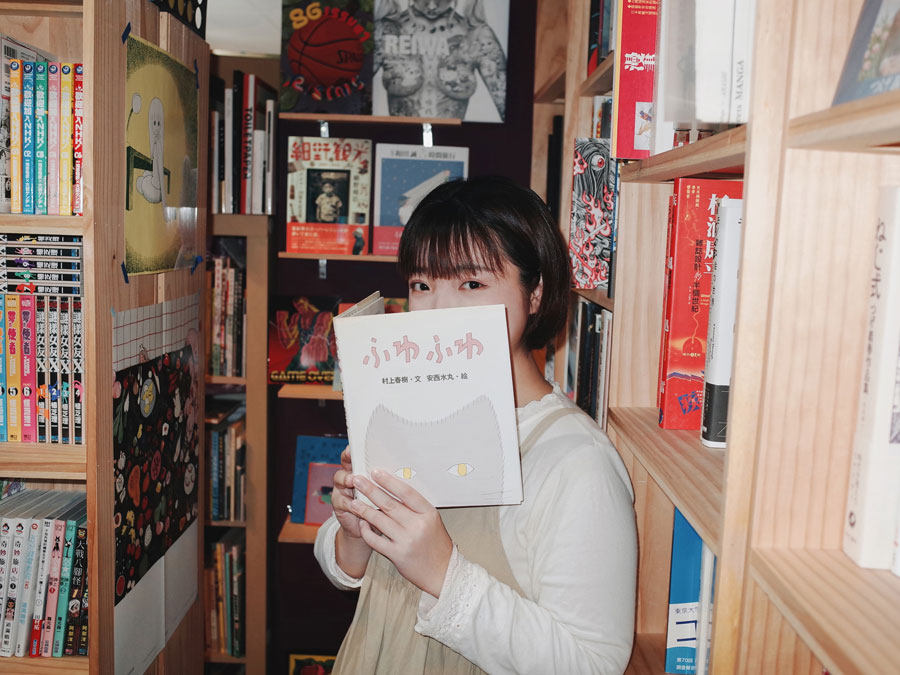

古屋兎丸、森田童子、濱口竜介…… カルチャーをdigる宝物のような時間 高妍(イラストレーター・漫画家)

CREA WEB / 2024年5月29日 18時0分

台湾出身のイラストレーター・漫画家で、CREAの台湾特集にも登場してくださった高妍(ガオイェン)さん。みずみずしく叙情的な作品のイメージがある高妍さんですが、好きな日本のカルチャーについて尋ねると、マニアックな固有名詞が次々に飛び出してきて……。気になったものがあれば高妍さんのようにどこまでもdigってみてください。

古屋兎丸『ライチ☆光クラブ』の衝撃

日本の漫画は小学生の頃から読んでいて、初めは『週刊少年ジャンプ』系のメジャー作品や、手塚治虫作品がとても好きでした。手塚さんの作品は『鉄腕アトム』が特にお気に入りでしたが、中には戦争時代の話を描いたダークな作品もあって。ひとりの作家にいろんな個性や引き出しがあると知り、そこがすごく魅力的だと感じました。

高校生になって美術科のある学校に入ると、まわりがインディーズバンドを聴いているような、サブカルチャーが好きな子たちばかりだったんです。すでにインターネットがある時代だったので、ネットで見つけたものを友達とこっそり教え合ったりしていました。そこからメジャーではない作品、マニアックな作品に触れるようになりました。

そんな中で出合った、古屋兎丸さんの『ライチ☆光クラブ』にはすごく衝撃を受けました。「めっちゃ好きだな」「もっとこういう作品を読んでみたいな」と思い、そこからいろいろと探し始めて。その中ですごく良いと思ったのが、丸尾末広さん。古屋さんが描いた『ライチ☆光クラブ』は、実は丸尾さんがポスター画を手がけた「東京グランギニョル」という劇団の舞台を原作とした作品だということを発見したんです。こんなふうに古屋さんから遡って、古屋さんが影響を受けた丸尾さんを知り、台湾にあるジュンク堂書店で画集を買いました。

伊藤潤二さんも、楳図かずおさんに影響を受けてホラー漫画家になったと知りました。台湾では、一番有名なホラー漫画家といえば、みんなが真っ先に思い浮かべるのは伊藤さんかもしれません(日本の読者にとっては少し意外かもしれないですが、楳図さんの漫画は最近になってようやく翻訳出版されました)。浅野いにおさんや押見修造さんも好きで、すごく影響を受けましたね。

だんだん、さらにマイナーな作品、例えば『ガロ』系の作品を読みたくなったのですが、当時はなかなか台湾では翻訳されなかったし、日本語版もさすがにジュンク堂にも置いていなくて手に入らなかった。そんなときに(2014年くらい)、仲の良い友達が「Mangasick」という漫画喫茶に連れて行ってくれたんです。そうしたら、台湾のどこにも売っていない日本の漫画がたくさん揃っていてびっくり! 自分が一生懸命探してもなかなか見つけられなかった作品が全部読めることにすごく感動しました。

森田童子とつげ義春の繋がりを発見

大学生のときにネットでたまたま見つけて以来、森田童子さんはずっと大好きな歌手です。初めて聴いた「たとえばぼくが死んだら」という曲が本当に美しすぎて……。「ぼくたちの失敗」もすごく素敵です。

森田さんって、つげ義春さんの漫画が絶対大好き。私も「Mangasick」で読んで以来、つげさんの漫画が大好きなんですが、中でも一番好きな「海辺の叙景」っていう短篇があって。最後のシーンで、主人公が雨の中、海でクロールしているんです。フキダシには「あなたすてきよ」。これって、まさに森田さんの「雨のクロール」という曲の歌詞と一致するんですよね。

さらに、森田さんの最後のコンサートのタイトルは「夜行」。これはつげさんが執筆していた雑誌のタイトルと同じなんです! こういうカルチャー同士の繋がりを発見すると本当に嬉しくて、宝物を見つけたみたいに興奮します。

ある作品と、実在する他の作品を結びつけるというのは、私の好きな村上春樹さんもやっているんですよね。村上さんも、よく自分の小説の中に音楽作品をたくさん登場させています。例えば『ノルウェイの森』には、登場人物がビートルズの曲を弾き語りするシーンがあります。その部分を読んでいると、私もリアルタイムで同じ曲を聴きたくなって、本を読みながら曲を聴くんです。そうすることで、聴いている曲が単なる曲ではなくて、物語の一部になるような気がして。

こんなふうに、ある作品を経由して別の作品を知り、作品を通して自分の世界がどんどん広がっていくのがすごく面白い。だからというわけではないけれど、私の作品の中にも、自分の好きなものをどんどん入れるようにしているんです。例えば、『緑の歌 -収集群風-』の各章のサブタイトルを全部実在する楽曲名にしてみたり。

そういえば、『緑の歌』にははっぴいえんどのアルバムを買うために東京に行った話を描いたんですが、実ははっぴいえんどだけが目的じゃなくて。森田童子、ゆらゆら帝国、キセルとか、いろいろ買って楽しんでいました(笑)。

濱口竜介と映画の「ドキュメンタリー感」

映画でいうと、濱口竜介監督の作品が大好き。特に『偶然と想像』や『ドライブ・マイ・カー』が素晴らしい。台湾の映画監督、エドワード・ヤン監督の『エドワード・ヤンの恋愛時代(原題『独立時代』)』が日本で上映されたときに濱口監督のトークを聴いたのですが、エドワード・ヤン作品にものすごく詳しかった。そんなところもすごく尊敬しているんです。

2021年の12月31日に台湾の映画館で濱口監督の『ハッピーアワー』を観たのですが、約5時間の映画が終わって映画館を出ると、ちょうど夜中12時を過ぎていて。それはとても特別な年越しの経験でした。

昔の日本映画も観ていて、最近だと松本俊夫監督の新宿のゲイバーを舞台にした『薔薇の葬列』という作品が面白かったです。なぜこの作品を観たかというと、ゲイボーイ役でピーターさんが出ていたから。以前寺山修司監督の『上海異人娼館 チャイナ・ドール』という映画を観たとき、あまりの美しさにピーターさんに惚れてしまったんです。それでピーターさんのWikipediaを見たら、デビュー作は『薔薇の葬列』とあったから観たんですよね。本当に綺麗です。フィクションなのに、途中で突然「あなたはなぜゲイボーイになったんですか?」って俳優さんにインタビューするドキュメンタリーパートが始まって! そこがすごく斬新でした。

その「ドキュメンタリー感」から、濱口監督の『親密さ』を思い浮かべました。『親密さ』では、映画の前半で何人かの舞台俳優の関係性が描かれ、後半では彼らが演じる舞台劇が映し出されるんです。是枝裕和監督の『ワンダフルライフ』にもそのような感じのシーンがあります。初めて観たとき、映画というよりも本物のドキュメンタリーを観たような、とても衝撃的な感覚を味わったことを今でも鮮明に覚えています。これまでの映画鑑賞で味わったことのない新鮮な体験でした。

仕事が忙しいとあまり時間がとれないんですけど、もっといろいろな映画を観たいな。今は面白い映画を見るために生きているといってもいいくらいだから、仕事はほどほどにした方がいいのかもしれない。

高妍(ガオイェン・Gao Yan)

1996年、台北生まれ。2020年、村上春樹『猫を棄てる 父親について語るとき』(文藝春秋)の装画と挿絵を担当。22年『緑の歌 -収集群風-』で漫画家デビュー。『月刊コミックビーム』で『隙間』を連載中。

X(旧Twitter)@_gao_yan

Instagram@_gao_yan

文=ライフスタイル出版部

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

殺人を目撃したダンサーを追う漫画家兼殺し屋。台湾映画のイメージを覆す幻の作品『逃亡者狂騒曲』

文春オンライン / 2024年7月7日 11時0分

-

台湾文化センター 台湾映画上映会-映画『逃亡者狂騒曲 デジタルリマスター版』トークイベントレポート

PR TIMES / 2024年7月3日 14時15分

-

成田凌×中村映里子×森田剛、台湾ロケで贈る『雨の中の慾情』2つの世界観のビジュアル&特報解禁

cinemacafe.net / 2024年7月2日 8時0分

-

濱口竜介監督の映画論を活字化「他なる映画と」全2冊が刊行

cinemacafe.net / 2024年6月28日 19時0分

-

濱口竜介監督の映画論を集成した著書「他なる映画と」7月3日発売 「シネマトグラフ覚書」を読み解く書き下ろし論考も収録

映画.com / 2024年6月28日 18時0分

ランキング

-

1医師が考案「脳梗塞の時限爆弾」を解除するスープ 中性脂肪と悪玉コレステロールをためこまない

東洋経済オンライン / 2024年7月7日 18時0分

-

2貧乏体質に共通する「夜の悪い習慣」って?

オールアバウト / 2024年7月7日 21時20分

-

3訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

-

4ダイソーでかなう、税込110円の「生ごみ臭」対策! 入れるだけ・かけるだけで、もう臭わない

オールアバウト / 2024年7月7日 17時15分

-

5日産新型「セレナ“ミニ”」登場は? シエンタ&フリード対抗の「小型ミニバン」は? 実はあった「小さな3列車」 ユーザーの声いかに

くるまのニュース / 2024年7月6日 7時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください