「福沢諭吉は牛乳推し」「理性的な人が紅茶キノコに熱狂」…畑中三応子が食の流行を追い続けるワケ

CREA WEB / 2024年6月5日 11時0分

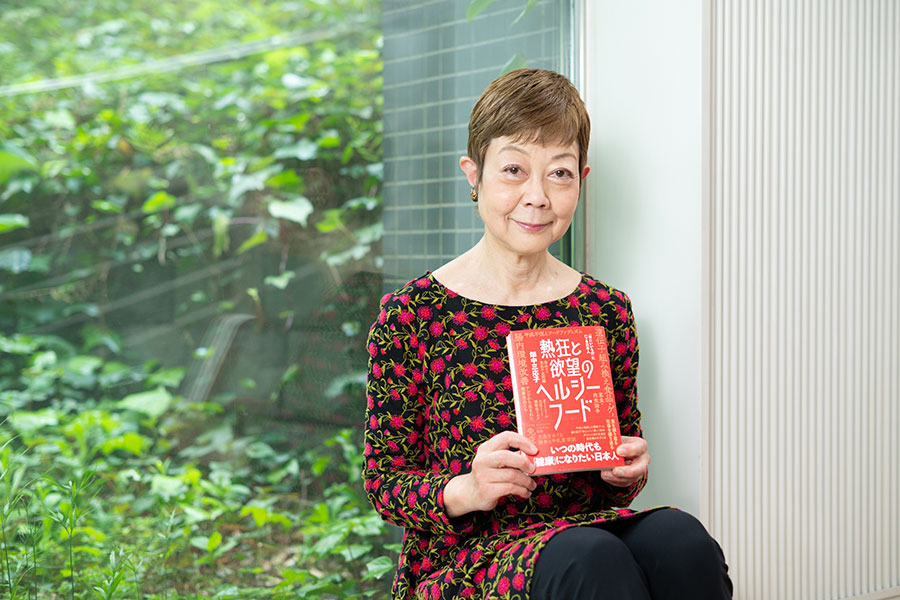

食をテーマとする文筆家の中でも、とりわけユニークな存在が畑中三応子さんだ。「近現代の食の流行」を描いた著書の数々は発表されるたび話題となっている。最新作のタイトルは『熱狂と欲望のヘルシーフード 「体にいいもの」にハマる日本人』。日本人はなぜ「健康×食」をかくも求めるのか? 本作を書いた理由と、食の流行史を追い続けるわけについてうかがった。(聞き手・白央篤司)

健康におけるファッションフードのはしりは福沢諭吉発?

――畑中さんは「食における流行」を見つめ続けていますね。2014年発刊の『体にいい食べ物はなぜコロコロと変わるのか』(ベストセラーズ刊)に続いて、「日本人と健康食」を新作のテーマにされています。その理由から教えてください。

畑中 やっぱり、面白いんです。調べてみると「体にいい」とされる理由で流行した食べものがあまりにも多くて。健康におけるファッションフードのはしりは私、明治時代の福沢諭吉だと思っているんですが、彼は幕末にオランダ医学を学んでいるんですね。その後、発疹チフスに感染してかなり深刻な状態になったとき、毎日牛乳を飲んだことで回復したと信じ込んでしまう。牛乳、そして牛肉はとにかく「体にいいのだ。体を養い、元気になる」と熱烈に主張するようになるんです。万病が治り、気分も上がり、頭までよくなると人に勧めるまでになった。

――なんと、諭吉がそこまでの牛乳推しだったとは。

畑中 推しも推しで。他にも、初代陸軍軍医総監の松本順は「犬の乳でもいいから飲め」と主張したりね。彼らのキャンペーンもあって、明治の指導者たちはこぞって牛乳を飲み、牛肉を食べるようになった。また、明治時代にはコレラが何度か流行しているんですが、「炭酸水を飲むとコレラ菌を寄せ付けない」なんて当時の新聞が書いたことによって爆発的に売れてしまい、ラムネが粗製乱造され、後発のサイダーにとって代わられた……なんてこともあるんです。

――日本の炭酸飲料のヒストリーにそんな逸話があったなんて。

畑中 そして時代はグッと下がりますが、健康食の史上最大級のヒットといえば、なんといっても「紅茶キノコ」です。

――1970年代に爆発的に流行したそうですね。実際の効果は疑わしく、やがて廃(すた)れて。

畑中 その頃私は高校生でしたからブームも覚えていますが、社会現象級でした。当時のことを調べると、文壇の大御所だった丹羽文雄や、フェミニズム運動の先駆者だった評論家の丸岡秀子といったインテリまでもが「効果があった」と称賛している。こと「健康にいい」となると、どんなに理性的な人でもコロッと騙されやすくなるのが衝撃的でした(笑)。「健康」というワードが持つ魔力によってみんな熱狂し、翻弄されてしまう。

――「健康」をうたう食品が人々を惑わす力と、「健康食品」に熱狂する大衆心理への興味が執筆のモチベーション、ということでしょうか。

畑中 なぜ健康はこれほどまで人を狂わせるのか。それを解き明かしたいという気持ちはありましたね。

――本の中では、紅茶キノコ後にブームとなった健康茶の数々や青汁、テレビ番組や有名人が提唱した健康法やダイエット法も年代別に紹介されていきます。「ああ、あった!」と思い出しつつ読むのも面白くて。

畑中 健康への欲望の変遷、つまり流行り廃りの激しさも面白いなと思っています。以前は週刊誌やテレビなどが紹介して広がっていったものが、現代はSNSを通じて広まっていく。媒体は変わっても、流行は繰り返されている。

日本人は「健康欲」が強いですよね

――こんなにも定期的に健康食品ブームが起こるのは、どうしてだと思われますか。

畑中 日本人は「健康欲」が強いですよね。健康になりたい、健康でありたいと思う欲求。健康欲って、強ければ強いほど自分が「非・健康」であると思えてしまうんじゃないでしょうか。毎日食べるものを意識して、吟味して、体脂肪なんかも測っては理想的な数値に近づきたくなったり、健康的な承認欲求が高まったり。

私は食べものを入り口に社会を見ていく、ということも好きなんです。「なぜこれが、この時期にブームになったのか?」を考える。たとえば「健康と食」って、国の栄養政策とか政治経済の状況にも繋がっているものです。

――というと?

畑中 戦後しばらくの日本は「生きるために、いかにして十分な栄養を摂るか」から始まり、だんだんと「いかにして体にいい栄養を摂るか」になり、やがては食べすぎに注意して「成人病」を予防しましょう、と国の政策も時代で変わっていくわけです。最近なら「メタボに注意」とか。

――国の繁栄状況によって推奨される食べ方や食べものも変わる、と。

畑中 80年代のバブル時代だったら日本全体がグルメブームで、「健康のために食べすぎないように」とされながらも、世界各地のおいしいものを食べまくっていて。私も当時を思い返すと、流行したものを食べまくっていました(笑)。そしてバブル崩壊からだんだんと不況の時代になり、それまで海外など「外」に向かっていた世間の興味が自分の体の「内」に向かっていったように感じています。90年代後半から2000年代前半って、健康食の流行り廃りが一番激しかった時代なんですよ。今ほど規制がないこともあって、テレビ発が多かった。

――いわゆる、コンプライアンスがゆるかった。先の明治時代のラムネ粗製乱造じゃないですけれど、本書では「健康バラエティー番組の粗製乱造」が生み出してしまった捏造事件や問題点にも触れられていますね。

畑中 毎日のように健康食がテレビから生み出される。捏造やこじつけもありました。この頃は「ていねいな暮らし」なんて言葉も生まれましたが、停滞した不況時代の不安感や閉塞感が、体への「ていねいさ」をより求めさせ、健康欲がより高まっていたとも感じます。また、健康を「国民の責務」とする健康増進法が2003年に施行されたことも大きかったですね。

――体に対して「ていねい」にすることで健康を保つ、そのために健康的な「何か」を食べる、あるいはメソッドが必要になるというサイクル。健康バラエティコンテンツは今も数多くテレビで放映されていますが、どうご覧になっていますか。

畑中 相変わらずだなというか、制作側も「分かっちゃいるけどやめられない」んでしょうね(笑)。視聴者も「そういう情報にノッてみる」のが楽しいというか。そういった楽しさを否定するつもりはないんです。ただ情報を極端に信じてしまうと健康を害する可能性も高い。

人間には不健康に生きる自由だってありますよね

――情報過多の中でより正しいものを見極められる、いわゆるリテラシーが必要になってくる。ところで、畑中さん自身はこれまでにハマった健康食やダイエット法など、あるんですか?

畑中 ハマったというほどではないんですが、『粗食のすすめ』という本を読んだ90年代後半には「野菜たっぷり、肉や卵はあまり摂らない」という食生活がいいなと思って実践していました。私は体質的に若い頃からコレステロールが高めなのもあって。でも食事からのコレステロールを減らしても血中のコレステロールが低下する明確な証拠はないということになって、「日本人の食事摂取基準 2015年版」ではコレステロールの摂取制限がなくなったでしょう。

――当時、大きな話題になりましたね。

畑中 私、あの頃の年齢ならもっと肉や卵をいっぱい食べておいてもよかったんだなって。今はすごい肉食になってます(笑)。

――あはは、反動でしょうか。栄養学に関しては、それまでの「常識」がひっくり返るようなことがたまに起こりますね。

畑中 マーガリンは以前まで健康的といわれていたのに、トランス脂肪酸を含むからダメでバターのほうがいい、なんてのもそうですね。医学や栄養学もアップデートしていくと、まったく反対のことが「真実」になることもある。ただ、それもまた10年後はどうか分からない。私は栄養士でもなんでもありませんが「いろんなものを偏らず食べる」がいいんでしょうね、やっぱり。

――健康食品といえば、小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントが問題になっています。どうお感じですか。

畑中 機能性表示食品で死亡者が出たのは初めて。結局、機能性表示食品制度というのはアベノミクスの経済戦略で、国民の安全より企業利益を優先した政策なわけです。おそらくですが、今後は多少なりとも機能性表示食品に関するルールも厳しく変わっていくのでは。すでに去年、消費者庁の調査により「効果無し」となって、機能性表示の届け出が撤回されたものもありました。

――2023年8月のニュースでは、消費者庁が機能性表示食品の中で「科学的根拠に疑いあり」としたものが88点もありましたね。

畑中 機能性表示食品はしょせん食品ですからそんなに期待できるものじゃない。トクホ(特定保健用食品)は国の審査がありますから効果もゼロとはいえないけれど、医薬品のように「効く」というほどではないことを心して、食べたり飲んだりしてほしいと私は思っています。「摂ってるから私は大丈夫」と安心して食べすぎたり、飲みすぎたりすると逆効果ですしね(笑)。

――最後に、これから「日本人とヘルシーフード」はどんな形になっていくと思われますか。

畑中 健康食とかダイエット法なども含めて、カスタマイズ化がどんどん進んでいくのではないでしょうか。体内環境が調べやすくなって、個人に応じた対処法が与えられる。近い将来、マイナンバーカードみたいなのに自分の血圧などすべての健康データが登録されて、食堂などでスキャンすると体調にぴったりな食事が出てくるようになったりするかも?

ただ、そういうのは「管理されている」感じというか、体をのっとられているような気も私はしてしまう。健康のためだけに食べているわけじゃないし、不健康に生きる自由だって人間にはあるんですから。本の中ではそこまで書けませんでしたけれどね(笑)。

【終わりに】

「健康欲」の強い日本人、その強さによって右往左往してしまう人間たち。畑中さんの文章には、そんな日本人に対する「おかしくも、いとおしい」といった目線を感じる。そしてまた「健康食の情報には、できるかぎりのリテラシーをもってのぞんでほしい」という切なる願いも含まれているように思う。

その作品群が単なるヘルシーフードの羅列や大衆熱狂の記録に終わらず、面白い読みものになっているのは、そういう目線と姿勢があるからこそなのだと実感したインタビューとなった。

畑中三応子(はたなか・みおこ)

食文化研究家。1958年、東京都生まれ。編集者としても活動し、これまでに約350冊の料理本を手がける。第3回食生活ジャーナリスト大賞のジャーナリズム部門を受賞。主な著書に『ファッションフード、あります。はやりの食べ物クロニクル』(ちくま文庫)、『〈メイド・イン・ジャパン〉の食文化史』『カリスマフード 肉・乳・米と日本人』(ともに春秋社)など。

白央篤司(はくおう・あつし)

フードライター、コラムニスト。「暮らしと食」をテーマに、忙しい現代人のための手軽な食生活のととのえ方、より気楽な調理アプローチに関する記事を執筆する。近著に、卒業間近の美大生、就職したばかりの青年、保護犬猫60匹と暮らす女性、日本に暮らす韓国人男性、奥さんを亡くしてひとり暮らしの85歳の男性……などなど、18人の「きょうの鍋」と個人史を追ったノンフィクション『名前のない鍋、きょうの鍋』(光文社)がある。

https://hakuoatsushi.hatenablog.com/

熱狂と欲望のヘルシーフード 「体にいいもの」にハマる日本人

定価 1,980円(税込)

ウェッジ

文=白央篤司

写真=細田 忠

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

コレステロールを下げると、むしろ死亡率は上がる…あなたの健康常識を破壊する衝撃データ

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 10時15分

-

Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

これを食べれば「錆びない体」ができる…医師・和田秀樹が「生」で摂取すると効果的と説く"野菜の名前"

プレジデントオンライン / 2024年7月1日 15時15分

-

仕事が忙しく、昼食はどうしても「カップめん」です。おかげでランチ代が「月3000円」で済んでいますが、栄養的によくないのでしょうか? サラダなどを追加すれば問題ないですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 2時20分

-

<X・Y・Z世代1000名に聞いた!動植物性のたんぱく質バランスに関する実態調査>積極的に摂りたい・摂るべき栄養素に『たんぱく質』が全世代で1位 一方、たんぱく質ブームのなかで「動植物性たんぱく質のバランス」を意識していない人が8割以上も

@Press / 2024年6月10日 13時0分

ランキング

-

1及川眠子氏「残酷な天使のテーゼ」は“どうせアニソン”とバカにされたと回顧「いまどう思ってるのか。笑」

スポニチアネックス / 2024年7月2日 21時18分

-

2稲葉浩志 10年1か月ぶりのオリコン1位 男性ソロアーティストで今年度最高初週売り上げに

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時35分

-

3ホリエモンは石丸氏を“激推し”してる?ネットの声に反論「PV稼げそうな候補者と対談してるだけ」

スポニチアネックス / 2024年7月2日 18時41分

-

4上地雄輔 人気女性芸人と意外な接点「共通の友人とか結構いて」 意外な真実に「ずっと横須賀だと…」

スポニチアネックス / 2024年7月2日 20時44分

-

5オズワルド畠中 破局&腎臓がんをさんまに結び付けられ困惑「腎臓が原因で別れたわけじゃないです」

スポニチアネックス / 2024年7月2日 22時5分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください