幸せを前借りしたから、最期まで一緒に。『猫の挽歌集』から大切なペットの看取りを考える

CREA WEB / 2024年6月14日 17時0分

6月7日発売の『CREA』は猫特集。1998年に日本の女性誌ではじめて特集して以来、実に12年ぶりとなる今回は、猫と人との幸せな関係に迫る企画をたっぷりとお届けしています。

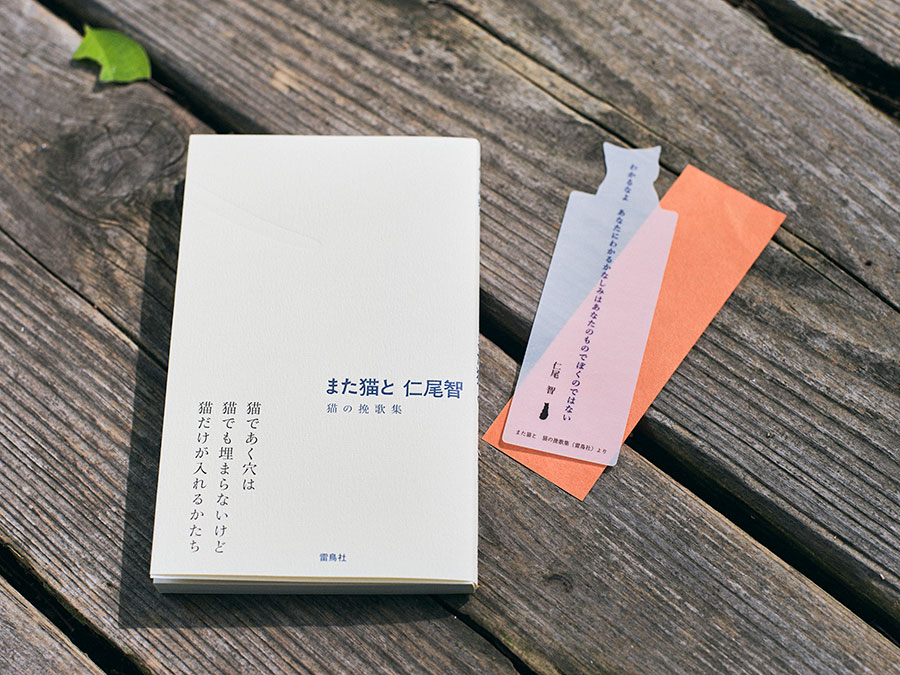

そんな本誌の猫特集にご登場いただいた猫歌人の仁尾智さんが5月に発表したのが、『また猫と 猫の挽歌集』(雷鳥社)。これまで猫にまつわる短歌を詠んできた仁尾さんによる猫の挽歌集です。

挽歌――それは、死をいたむ詩歌。

なぜ仁尾さんは猫の最期を詠むのでしょうか。たくさんの猫を愛し、見送ってきた仁尾さんの「看取り」への思いを伺いました。

現世でやるべき最後の仕事は、「看取り」を詠むこと

わかるなよ あなたにわかるかなしみはあなたのものでぼくのではない

(『また猫と 猫の挽歌集』より)

――まずは、『また猫と 猫の挽歌集』を出版することになったきっかけと経緯を教えてください。なぜ、挽歌を詠もうと思ったのですか?

短歌を詠み始めてから20年ほど。これまで猫を保護したり、預かったり、里親さんを探したりとたくさんの猫と関わってきましたが、意図的に挽歌を詠もうと思ったことはないんです。そもそも短歌は心が動くときにできるものなので、看取りのときは必然的に短歌が多く生まれます。だから挽歌を作りたいというより、何かしらの形にしないと先に進めないという感じですね。

しかもそういうときに生まれる短歌は、嘘や過剰な作為がないので体重が乗った作品が多い。ただ、発表の場がなかなかなかったので、行き場のない看取りの短歌がすごく溜まっていたんです。それで数年前、SNSで「猫の看取りの短歌だけを集めた挽歌集を作ったらどうだろうか?」とつぶやいてみたら反応が少しあって。だけど、すごく読者が限定される気がしました。商業出版しても売れそうじゃないし、いずれ自費で制作することになるのかなと思っていました。

そんなときに日頃から懇意にさせていただいている東京・三軒茶屋の猫本専門店「キャッツミャウブックス」の店主・安村さんにお声がけいただいたんです。その後、紆余曲折ありましたが、企画編集は安村さん、出版元は雷鳥社さんにご尽力いただき、猫の挽歌集の出版に至りました。

そんな経緯もあって、キャッツミャウブックスさん限定で濃紺のスリーブに入った『また猫と 猫の挽歌集』(特装版)が販売されたりしています。

――出版が決まった際、挽歌という命を題材にすることに苦しさを感じることもあったそうですね。

出版した今でも、これが正しかったかはわからないです。「猫の死を題材に本を出すこと」への畏れというか、不遜な行為なのでは、という葛藤はすごくあります。「死生観」みたいなプライベートな部分に踏み込む怖さもあって、いまだに全然割り切れてなくて……。今も正直、怖いです。

それから、ちょうどこの本を作っている最中に我が家の猫の扁平上皮癌が発覚して、結局看取ることになって、もう増えなくてもいいのに、リアルタイムで挽歌が増えていった。それもあって気持ちが結構揺れました。

――それでも挽歌集を届ける決意ができたのはなぜですか?

猫との日常や猫を飼い始める入口は、それぞれ既刊本で残せたので、あと自分が現世でやるべき最後の仕事は「看取り」だけだよな……と、三部作の完結編みたいな気持ちで作りました。挽歌を読んでくれた人、例えばペットの看取りを体験した心優しい人がまた猫を飼いたいと思ってくれるかもしれない。そういう循環が生まれたら、結果として猫の命を救うことになるかもと思えたことが大きいですね。

大切な存在を看取り、ほっとするのは当然

――『また猫と 猫の挽歌集』の中で、思い出深い一首はありますか?

それぞれ思い出深いんですが、あえてあげるとしたらこの一首ですかね。

ほっとする僕も肯定してあげたい 猫の遺骨を助手席で抱く

(『また猫と 猫の挽歌集』より)

この短歌は先ほどお話しした本の制作中に看取った猫のときにできた短歌です。猫の余命の時間って、向き合う人間のほうの心が不安定になって本当に苦しい。だけど、「この苦しさが終わるということは、こんなに大好きな猫が死んでしまうということ。それは望んではいけないことじゃん」と頭の中をぐるぐると駆け巡って、出口がない状態に陥るんです。だから全部終わった後にほっとするのは当たり前なんだと、自分に言い聞かせるように詠みました。

――ずっと一緒に闘い続けてきたからこそ、ほっとする。だけど、そこには罪悪感があるんですよね。

そうそう。最後の時なんて来てほしくないし待ってもいないのに、何か待っているような時間ってあるんですよね。「一体、何の時間なんだろう」って本当に思います。そんな不安でいっぱいな状態が続くのだから、ほっとして当然。だから、それでいいんだよって、自分にも読み手にも言い聞かせたいんだと思います。

――これまで仁尾さんは多くの猫を看取ってきたと思いますが、挽歌を詠むのはなぜですか?

挽歌に限らず、今は短歌を能動的に詠んでいるというよりは、「できてしまう」みたいな側面が強いです。それを書き溜めていると言う感じ。こんな風に言うと、なんか天才みたいだけど、実際挽歌ができる時って嘔吐するような感じなんですよね。さっき言った「自分に言い聞かせるように」できるので。漫画『ドラゴンボール』(鳥山明/集英社)でピッコロが口から卵を産むシーンがあるじゃないですか。それに似ているなっていつも思います。

――短歌で思いを吐き出すことで、少し楽になれたりするのでしょうか?

そうですね。短歌を作るときって、やはり「人に読んでもらうこと」を考えるんです。どうしようもなく湧いてくる感情を「人に伝えるにはどうすれば」って。そのときにぐちゃぐちゃな感情を少し整理できるんだと思います。これはカウンセリングの効能にとてもよく似ているのではと思っています。悲しみを外に出すことで、消耗もするんだけど、ちょっと自分の状況や思考を客観視できるというか。

――なるほど。読み手にとってもいい作用があるものですか?

読む側としては、看取りのことって、どうしてもスピリチュアル的な方向とか、あるいは医学的なこととか介護的なこととか、または葬儀などの手続きのこととか、その道の専門家からの情報の「受け手」になりがちだと思うんです。滅多にないことで経験も少ないから当たり前なんですが。そうした情報に比べると、短歌って短いから「余白」が大きい。

読む側はその余白分、自分に寄せて読むことができるから、「受け手」から「当事者」に変わりやすいと思うんです。ましてや何の専門性もない読者と同じ立場の「ただの猫好きなおじさん」が作った短歌なので、細かいところまで描写されると「自分とは違うな」ってスッと一歩下がって「作品を読む」みたいな気持ちになっちゃうけど、今回の挽歌はほとんど「核」の部分しか書かれていない。だから、それ以外は「読み手側の状況」に合わせやすいので、グッと一歩進んで感情を移入しやすいところがあると思います。

悲しみ自体はどんな悲しみも同じではないんだけど、大切な命を前にしたときの右往左往や、ままならないことはみんな同じだったりする。それを「ああ、みんな同じなんだな……」ってわかるだけで少し安心できることってあると思います。

幸せを前借りしたから、最後の時まで一緒にいる

――ここからは、ペットの「看取り」について伺いたいです。たくさんの猫たちを見送ってきた仁尾さんは、「看取り」をどう受け止めていますか?

僕の短歌の中で一番反応が多いのがこの一首です。

幸せは前借りでありその猫を看取ってやっと返済できる

(『また猫と 猫の挽歌集』より)

動物を飼っている人たちの間では、亡くなったペットたちが苦痛から解放されて幸せに暮らす「虹の橋」の話が有名です。それはとてもすばらしいことなんだけど、それとは別に、今ここにある僕の「しんどさ」は、どうすれば楽になるんだろうと考えて、考えて、考えてたどり着いたのがこの一首にある「幸せ前借り理論」です。こう考えることにしたことで、看取りを「負うべきもの」として捉えられるようになった。ちょっとだけ気持ちが楽になりました。

――どんなに一生懸命看取ったとしても、どうしても後悔が生じてしまうと思います。そうした後悔を受容するにはどうしたらいいですか?

本当にそうですよね。自責や後悔は多かれ少なかれ「必ず」生じてしまいます。逆に言えば、それが最善の策であったとしても「必ず」後悔しちゃうんです。自分を責めちゃうんですよね。でも、後悔は「後」だから「悔いる」ことができるんです。

この世で一番好きで大切な存在がしんどい時間に、世界で一番近くで寄り添ってあげたいと強く思っている飼い主が、その時点で最大限に考えてしたことは全部「最善」だと思うんですよ。

後で考えて「ああすればよかった」「こうできたのでは」「なんで早く気づけなかったんだろう」というのは、後でだから思いつくこと。だから、渦中に「選択しなかったこと」は、すべていわば想像上の「ファンタジー」です。だから後悔してしまうことは仕方がないんだけど、ファンタジーを悔いても意味がないと思うことにしています。もちろん、こんなにうまく割り切れないこともよくわかっているんですけどね。

――大切なペットを見送った後、なかなか立ち直れない人も多くいると思います。そんな方々にどんなことを伝えたいですか?

大好きな存在がいなくなっちゃうなんて、立ち直れなくて当たり前だと思います。だから心の予防線として「めちゃくちゃしんどいけど、あんなに楽しかったじゃん。あれは前借りだったんだから、このしんどさは前借りの返済だよな……」って無理やり納得するしかないんじゃないかな。

「立ち直るって何?」とも思うんです。立ち直っているように見えたとしても、別に乗り越えたり、忘れたりしているわけじゃなくて、悲しみが「沈殿した」だけだと思っています。沈殿した悲しみに、なんとか触れないように生きられるようになるだけのことで、悲しみ自体はずっと存在するんですよね。でも、僕は「時間が解決する」みたいな考え方があまり好きではなくて。時間が解決しているように見えることって、ちゃんとその人自身が時間をかけて解決しているってことだと思うので、それは自分をねぎらっていいのではと思っています。

――最後に、『また猫と 猫の挽歌集』をどんな人に届けたいですか?

昔、大好きな猫を看取って「猫は飼いたいけど、もう看取るのはしんどすぎるから飼わない」という人もたくさんいると思うんです。そういう気持ちもすごくよくわかるし、否定するつもりも全然ありません。そんなしんどさは、人それぞれで外からは窺いしれないものですから。

でも、そんなに猫を大事に思って飼える人はすごく貴重な存在。そういう人が猫と暮らせないというのは猫界にとって大きな損失だとも思っていて。いままだ本当の家にたどり着けていない猫がいるわけですし、幸福になる機会が1匹分失われているということなので。そういう人がこの本を読んで「後悔や自責の念はみんなにもあるんだな」「また猫を飼ってみようかな」って、少しでも前を向けたらいいなと思ってます。

今すぐに読むのはしんどい、という人はあとがきだけでも読んでもらいたいです。全然ネタバレにはなっていない内容なので。……で、読めそうなときにすぐ手に取れるように常備薬みたいに本棚に置いておいていただけると嬉しいです。

あと、猫だけじゃなくて、犬でも、人でも、そのほか大切な存在を失ったことがある全ての人に届いてくれたら嬉しいですね。

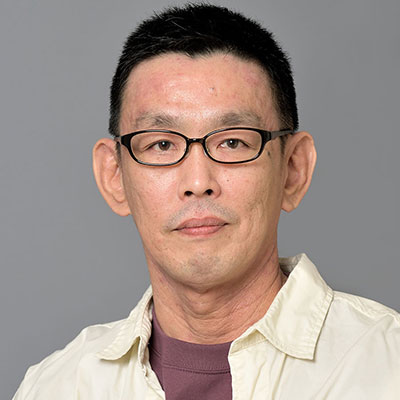

仁尾智(にお さとる)さん

1968年生まれ。猫歌人。1999年に五行歌を作り始める。2004年「枡野浩一のかんたん短歌blog」と出会い、短歌を作り始める。短歌代表作に『ドラえもん短歌』(小学館文庫)収録の《自転車で君を家まで送ってた どこでもドアがなくてよかった》などがある。著書は『猫のいる家に帰りたい』、『これから猫を飼う人に伝えたい11のこと』(ともに辰巳出版)、『いまから猫のはなしをします』(エムディエヌコーポレーション)など。

文=船橋麻貴

写真=末永裕樹

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

俳句はキレ、精いっぱい生きて詠む 『俳句表現』を出版した本紙俳壇選者、宮坂静生さん

産経ニュース / 2024年7月13日 12時0分

-

【写真多数】看板猫に会いに行こう!猫専門の書店、“番頭猫”の待つ銭湯…〈接客上手な保護猫たちを直撃!〉

CREA WEB / 2024年7月7日 17時0分

-

“バズる”をやめたエッセイストと SNSで話題の歌人が明かす、 書いて生きる私たちのキャリア形成

CREA WEB / 2024年7月6日 11時0分

-

25歳で亡くなった長寿猫・へちまちゃん。飼い主さんが「最後の姿まで私の自慢です」と言い切る理由に涙

女子SPA! / 2024年7月3日 15時44分

-

【漫画】「元気だよ」虹の橋を渡ったペットたちからのメッセージとは?「晴れた空を見上げる楽しみが増えました」

まいどなニュース / 2024年6月29日 19時30分

ランキング

-

1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分

-

3終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

4日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?

オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分

-

5新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度

読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください