貧しい女性は社会の最底辺だから搾取しても踏みつけてもいい?クリムトとシーレの冷酷すぎた女性観

CREA WEB / 2024年6月19日 7時0分

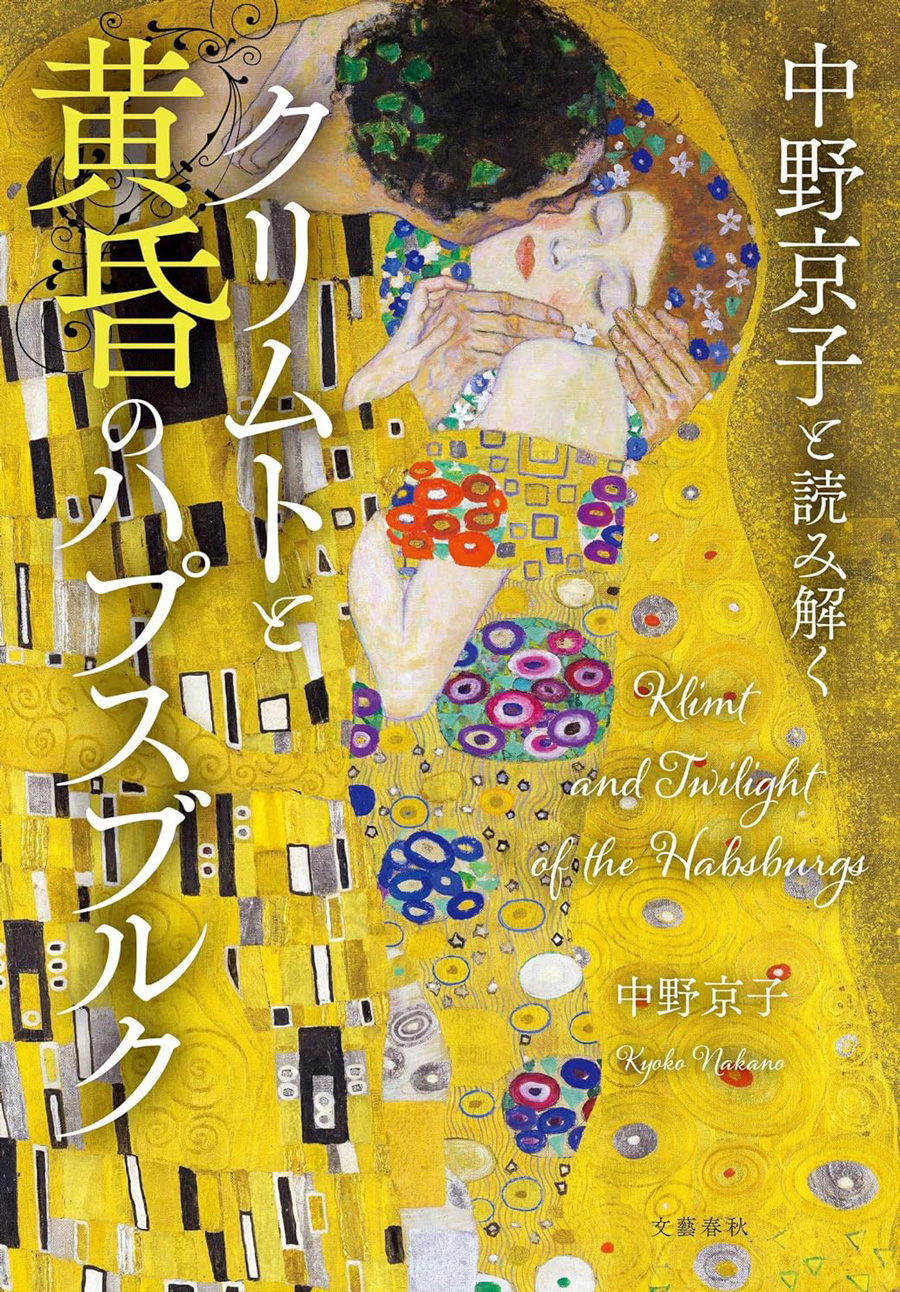

中野京子さんによる《名画×西洋史シリーズ》最新作がついに刊行! 本作『中野京子と読み解く クリムトと黄昏のハプスブルク』の舞台は、美とエロスと死の気配に満ちていた“ウィーン激動の時代”。クリムト、シーレ、ヴィンターハルターらの名画から、「良き時代の終末」を読み解きます。

無害で取り換え可能の“スウィート・ガール”

クリムトと誕生年が同じアルトゥール・シュニッツラーが戯曲『恋愛三昧』を書いたのは1895年、33歳の時。ブルク劇場で上演されて大評判になり、ロングランを続けた(後に映画化もされている)。登場人物のスウィート・ガール(「甘い娘」「可愛い女の子」、ドイツ語でSüßes Mädel)に、男たちが「甘い」幻想を抱いたことも人気の所以だったらしい。自分のために死んでくれる可愛い女の子という幻想だ。

筋立ては単純ながら心理描写に長け、世紀末ウィーンの風俗もよくわかる。

――良家の息子フリッツは気楽な立場にあるため何ごとにも真剣さを欠き、アンニュイのうちに生きていた。恋愛経験豊富で、今も人妻と関係を持ちながら、ウィーン郊外(いわゆる下町)の純情な娘クリスティーネともつきあっている。

やがて浮気はばれ、人妻の夫から決闘を申し込まれてフリッツは初めてリアルな死を意識する。そしてそれまで気楽な恋愛ごっこの相手と思っていたクリスティーネといる時が、ほんとうの幸せだったことに気づく。彼はクリスティーネのもとを訪れ、「旅に出る」と告げて決闘へ赴き、斃れた。

フリッツを心底愛していたクリスティーネは、彼が別の女性のために決闘で死んだ

と知らされるや、狂乱状態で家を飛び出るのだった……。

クリスティーネの自殺を暗示して、幕は下りる。

身分が低く、財産もなく、社交の場での礼儀作法にも疎いため結婚相手にはならないが、可憐で生きる喜びにあふれ、一途な恋心を寄せるクリスティーネ。階級が上の男たちにとっては、甘いデザート菓子のように、ひとときの遊び相手には都合が良い。彼女のような若い娘が、スウィート・ガールの典型だ。

フリッツはクリスティーネこそが幸せのもとだと気づくが、それは勝ち目のない決闘を控えて死を意識したからだろう。そういうことがなければ、スウィート・ガールはあくまでスウィート・ガール。いくら相手から真の愛を捧げられようと飽きれば捨てるし、自分にふさわしい女性との結婚の妨げにはならない。

世紀末の芸術作品は妖艶で危険なファム・ファタール(「運命の女」「悪女」)であふれていた。しかし男を破滅させかねない美女に現実社会で出会う確率などきわめて低い。むしろその正反対の、無害で取り換え可能の貧しいスウィート・ガールのほうがはるかに多かった。彼女らはブルジョワ男によって束の間ウィーン中心部の華やかな世界に身を置き、捨てられれば娼婦に堕ちるか、郊外へ帰って自分と同じ身分の労働者階級の男の妻となった。

もちろん例外もある。フランスのココ・シャネルも若い時はスウィート・ガールだったが、自分を遊び相手に選んだ貴族を足掛かりにしてあのシャネル帝国を築いた。耐え難い屈辱、血のにじむような努力、そして才能による大勝利だ。つまり搾取される側にも勝ち目はあるのだ。ごく稀とはいえ、こうして相手の男の「甘さ」を利用してのしあがることが可能なのが、男女関係の面白さだろう。

ちなみに『恋愛三昧』初演時のクリスティーネ役女優は、シュニッツラーの愛人の一人だった。ヒロインに抜擢されたのは、彼にとってのスウィート・ガールだったおかげかもしれない。

女優、歌手、バレリーナ、絵画モデルは、娼婦と同列と見なされた時代だった。それでも前三者はプロとして圧倒的才能があれば敬意をはらわれたが、ヌードでさまざまなポーズをとるモデルは違う。スウィート・ガールの成れの果ての娼婦扱い、というより、社会の最底辺扱いだった。

クリムトもそう考えていた。彼はアトリエに常時おおぜいのモデルを集め(ほとんど雑居状態と言ってよかった)、オールヌードで動きまわらせた。興が乗ると長時間描き続け、飽きれば庭で筋肉トレーニングに励み、再びスケッチにもどり、気分転換に彼女らをベッドへ誘った。「モデルに触れないと描けない」と豪語していたから、見境なしだ。

正妻扱いのエミーリエ・フレーゲとの間に子はできなかった代わり、モデルたちとの間に十四人(認知されたのは六人との説あり)。だがおそらくそれ以上の数の子を作っているのではないか。自分の子と認めた母子にはいくばくかの金を渡したが、父親としての役目は全く果たさなかった。自分自身も貧しい家庭に育ちながら、多くのウィーン男と同じく底辺の女を性欲のはけ口としか見なかった。相手もベッドで喜んでいると自惚れていたかもしれない。自分の子にすら冷淡で、わずかの遺産も与えていない。

クリムトはしかし、妊娠した女体そのものには強い関心を示している。『希望Ⅰ』がその証拠だ。妊婦は馴染のモデルで、お腹の子がクリムトの子かどうかはわからない。彼女は妊婦姿を描かれるのを嫌がったが、クリムトの説得に負けたという。本作は分離派展に出品しようとして検閲官から「卑猥」の烙印を押され、叶わなかった。

悪女のイメージをもつ赤毛がほんとうにこのモデル自身のものか、クリムトが敢えて赤毛にしたのかは不明だ。彼は妊婦の体は「醜悪」でも、腹には「子どもという美しい希望」があると語っている。その言葉と裏腹に、妊婦の周囲には巨大なナマズ(男根の象徴)や精子や死神、さらに病や絶望などを象徴する陰鬱で歪んだ顔を並べている。

クリムトは若く美しい女性の肉体は愛しても、際限なく子を産み続ける女性性というものを実は憎んでいたのだろうか。それとも女の心は厄介すぎて、肉体としか関わりたくなかったのだろうか。思えば彼は終生、実家で母親や妹たちと暮らした。エミーリエとすら、いっしょに暮らしたことは一度もなかった。

代表作『死と乙女』の悲惨な背景

弱い立場の女性に冷酷なのは、弟子筋にあたるエゴン・シーレも同様だ。

クリムトのモデルだったヴァリを譲り受けたシーレは、前章で書いたように、彼女を愛人にして転々と居場所を変えた。ヴァリはシーレのために何度もポルノまがいの際どいポーズを取ったり、未成年の少女を集めたり、収監された彼に差し入れしたりと献身的に支えたが、報われることはなかった。中産階級出身のシーレにとって、ヴァリはいくら搾取しても踏みつけてもいい存在だったのだ。

それが明らかになったのは、シーレの作品がようやく世間に認められはじめてからだ。彼はきちんとした家の娘と結婚し、社交界に受け入れてもらい、さらなる飛躍を遂げようと思った。「ふさわしい娘」はすぐ見つかり、プロポーズして承諾をもらう。

彼はヴァリに手紙を書いて手渡した。そこには、結婚するのでお前とは別れる、ただし一年に一度は二人きりでヴァカンスに行こう、と書いてあった。

ヴァリは見上げた態度を示す。泣いたり喚いたりはしなかった。シーレが身勝手なナルシストであることを知っていたし、いつかはこういうことになると覚悟していたのだろう。彼女は「一年に一度」という要求に対し、ありがとう、でもそれはできない、と答えて去った。ここからがシーレらしいのだが、そうなると急にヴァリへの未練と自己憐憫に囚われ、それが代表作『死と乙女』へと結晶する。

若さの盛りの娘のもとへ死神が現れる、というこの世の非情は、中世から連綿と描かれ続けてきた美術の一大テーマだ。シーレはいつもの尖った痛々しい筆致で、「ヴァリを抱く死神としての自分」を描いた。あくまで自分が主人公だ。

岩場に屍衣のような布を広げて抱き合う二人。ヴァリは細すぎる腕で(実際には黒い衣に隠れているだけだが、意図的にこの表現を取っている)すがりつくようにシーレに抱きつく。顔が黒く変色した彼は、後ずさりして離れようとしており、足はすでに布から出ている。自分と別れたらヴァリは死ぬ、自分は死神だと、相変わらずのナルシストぶりだが、とはいえ見開いたその目はヴァリを失う恐怖に愕然としてもいる(詳しくは拙著『怖い絵 死と乙女篇』〔角川文庫〕参照)。

シーレはほんとうに死神だった。

ヴァリはこの後、従軍看護婦に志願して戦場へ赴き、猩紅熱(しょうこうねつ)に罹患し、二十三歳の若さで死んだ。

ウィーン宮廷における「友人」関係

クリムトやシーレより上の、いや、高位貴族よりももっと上の身分、最高位たるフランツ・ヨーゼフ皇帝の場合はどうか?

ウィーンを嫌ったエリザベート皇后がほとんど宮廷にいないのだから、健康な男性である皇帝にしかるべき相手が必要なのは誰しも考えた。何よりエリザベート自身がそれを望んだと言われる。彼女のお眼鏡にかなったのが、女優のカタリーナ・シュラットだ。

寵姫はいないことになっているウィーン宮廷だが、カタリーナが皇后に公認された皇帝の愛人だということはやがて宮廷人の知るところとなった。ただし国民には皇帝の「友人」とされ、それを信じる者も多かったようだ。カタリーナが舞台に立ち続けていたのも、その言葉の信憑性を高めた。カタリーナ曰くの、「私はポンパドゥール夫人ではなかった」という言葉は、そのとおりと言えばそのとおりだが、しかしギャンブル好きの彼女の借金を皇帝が肩代わりしていたのも事実だし、他にも豪華な別荘や宝石を彼女は手に入れていた(ヴァリとは大違いだ)。

皇太子ルドルフ死亡の第一報が入った時、カタリーナも王宮にいた。知らせはまずエリザベート皇后に伝えられ、皇后はカタリーナに知らせ、彼女が皇帝に伝えたと言われている。また政治には関与しなかったとされるが、エリザベートの死後は影響力を増し、「カタリーナは皇帝が世間を覗く窓だった」と証言する侍従もいた。

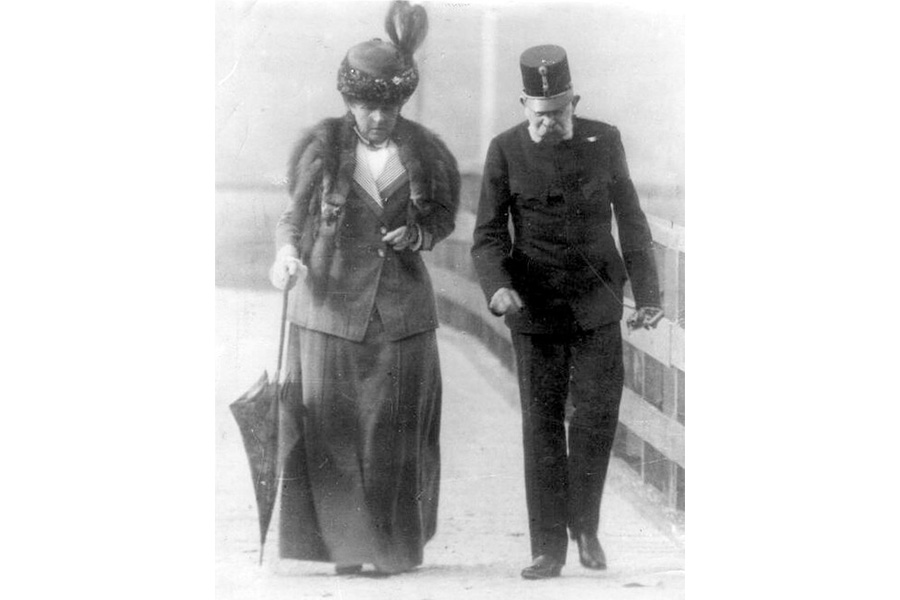

バートイシュル(エリザベートにプロポーズした場所)を散歩する、80代半ばのフランツ・ヨーゼフと六十過ぎのカタリーナのツーショットが撮られている。まるで長年連れ添った夫婦のようだ。

中野京子(なかの・きょうこ)

北海道生まれ。作家、ドイツ文学者。2017年「怖い絵展」特別監修者。西洋の歴史や芸術に関する広範な知識をもとに、絵画エッセイや歴史解説書を多数発表。著書に『名画の謎』『運命の絵』シリーズ(文藝春秋)、『そして、すべては迷宮へ』(文春文庫)、『怖い絵』シリーズ(角川文庫)、『名画と建造物』(KADOKAWA)、『愛の絵』(PHP新書)、『名画で読み解く 12の物語』シリーズ(光文社新書)、『災厄の絵画史』(日経プレミアシリーズ)、『名画の中で働く人々』(集英社)など多数。

文=中野京子

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

『山河令』ゴン・ジュンが一途な完璧皇太子に! ラブロマンス時代劇『安楽伝』でヒロインに翻弄される姿にジレキュン

クランクイン! / 2024年7月2日 13時0分

-

【角川ビーンズ文庫】7月刊行のラインナップを紹介! 人気シリーズ『宮廷魔術師の婚約者』最新刊や、「カクヨムネクスト」書籍化作品『令嬢トリアは跪かない』など、4作品が6月28日(金)発売!!

PR TIMES / 2024年6月28日 14時15分

-

「このトラウマは一生の傷」あまりにも救われない主人公の死

マグミクス / 2024年6月23日 15時40分

-

父の狂死、妹との近親相姦的関係…クリムトと同時代を生きた画家、エゴン・シーレの過激な半生

CREA WEB / 2024年6月19日 7時0分

-

デキる女ほど「ダメ男製造機」になりがち……“後天性ダメ男”を頼れる男に更生させる方法とは?

オールアバウト / 2024年6月14日 22時5分

ランキング

-

1及川眠子氏「残酷な天使のテーゼ」は“どうせアニソン”とバカにされたと回顧「いまどう思ってるのか。笑」

スポニチアネックス / 2024年7月2日 21時18分

-

2稲葉浩志 10年1か月ぶりのオリコン1位 男性ソロアーティストで今年度最高初週売り上げに

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時35分

-

3ホリエモンは石丸氏を“激推し”してる?ネットの声に反論「PV稼げそうな候補者と対談してるだけ」

スポニチアネックス / 2024年7月2日 18時41分

-

4上地雄輔 人気女性芸人と意外な接点「共通の友人とか結構いて」 意外な真実に「ずっと横須賀だと…」

スポニチアネックス / 2024年7月2日 20時44分

-

5オズワルド畠中 破局&腎臓がんをさんまに結び付けられ困惑「腎臓が原因で別れたわけじゃないです」

スポニチアネックス / 2024年7月2日 22時5分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください