「ブラントンさんに挨拶しなきゃ」江戸時代から船の安全を守ってきた御前崎灯台はサーファーも訪れる名所

CREA WEB / 2024年6月30日 17時0分

海から来る「戦」と「宝」

現在、日本に約3,300基ある灯台。船の安全を守るための航路標識としての役割を果たすのみならず、明治以降の日本の近代化を見守り続けてきた象徴的な存在でもありました。

建築技術、歴史、そして人との関わりはまさに文化遺産と言えるもの。灯台が今なお美しく残る場所には、その土地ならではの歴史と文化が息づいています。

そんな知的発見に満ちた灯台を巡る旅、今回は2023年に『木挽町のあだ討ち』で第169回直木三十五賞を受賞した永井紗耶子さんが静岡県の御前埼灯台を訪れました。

灯台の父、ブラントン

海沿いの道を、車は一路、灯台を目指して走る。後ろの上空からドローンで撮影したのなら、さぞや美しい映画のワンシーンが始まるかのような場面である。

ただ、今は冬。

中に乗っているのは、コートを着込んだ作家と、編集者とカメラマン。しかも絶賛、迷子中である。

「あれ、この辺りでナビが終わっているんですが……」

ナビは確かに目的地「御前埼灯台」を示している。え、と言いつつ、窓の外を見てみると、遥か上の方に白い灯台が佇立しているのが見えた。

「あれですね。どこから上がるんだろう」

もう一度、ナビと共にスマートフォンの地図アプリで確かめる。そして、坂道を発見し、車を走らせた。

辿り着いた先の高台からは、海を見渡すことができた。旅館もある。白い灯台の前には芝生の広場もあり、明るい雰囲気。

「お待ちしていました」

声を掛けてくれたのは、御前埼灯台を守る会の会長、齋藤正敏さん。

「この辺りの遠州灘は、船の難所と言われていて、昔は多くの船が転覆したそうです」

黒潮と、駿河湾に注ぎ込む川の流れが激しくぶつかる場所であると同時に、多くの暗礁があるこの辺りは、長い歴史の中で幾度となく多くの船乗りを苦しめて来た場所でもあった。

この日も風が強く、海には波が立っていた。

しかし、最近では悪いことばかりではないらしい。

「最近では、この波を利用して、サーフィンの国際大会も開かれているんですけどね」

なるほど、ここは確かに「伝説の波」とかもありそうだ……などと、およそマリンスポーツとは縁遠く、バブル期の映画くらいしか知らない私は、ぼんやりと想像したりした。

「そして、こちらが御前埼灯台です」

そう、今回の主役のお出ましである。

「地球の丸さを感じる」絶景

御前埼灯台は、ドンとした重厚感のある佇まいである。

この灯台が完成したのは、明治七年(1874)。新政府が成立して間もなくのこと。日本のみならず外国の船にとっても、この海域を安全に航行するためには灯台は不可欠であったのだ。

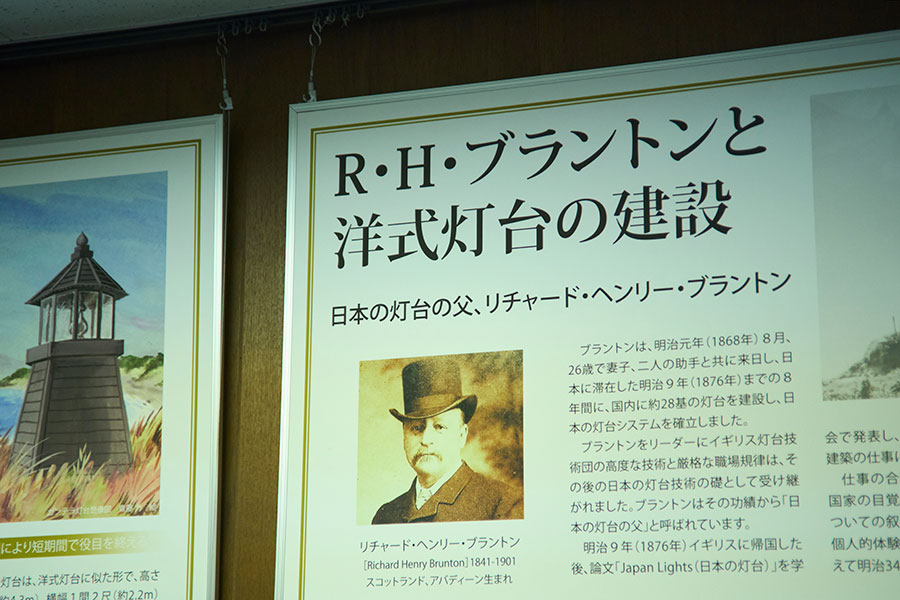

灯台を手掛けたのは、御雇外国人の技師のリチャード・ヘンリー・ブラントン。

「ん? 何か、聞き覚えのある名前……」

と、私が思うのも当然と言えば当然のこと。

ブラントンは、日本全国各地の灯台を建てた技師として、この連載の中でも度々その名が挙がっている。そして同時に、横浜の居留地や公園の設計を行ったことから、今も横浜スタジアムの広場にシルクハットを被った胸像が立っている。何度か見かけたことはあったのだが、まさか、御前崎でその名に遭遇するとは思いもしなかった。

「はあ……こちらの灯台も手掛けていたんですね」

当時としては、最先端の技術者であったブラントンが招かれたことからも、この灯台の重要性が分かる。

「では、中に入ってみましょう」

中に入ってみると、しっかりとした螺旋階段が続いている。ぐるぐると目が回りそうになりつつ上がって行くと、大きなレンズが鎮座する灯室に辿り着いた。

「これはかなり、大きいですね」

三等大型のフレネルレンズ。高さ1.57mとのことなので、レンズだけでほぼ私の背丈と同じくらい。それが台の上に乗っているので、見上げるような形になる。

「灯台が出来た当初は、一等閃光レンズといって、高さが2.59mはあったそうですが、戦争で破損したそうです。戦後になって、この大きさになりました」

なるほど……しかし、今でも十分に大きい。

そのレンズの脇には、灯台の外にせり出した踊り場がある。

「なかなかの絶景です」

とのことで、外に出てみた。すると、ぶわっと風に煽られ、思わず、うっと顔を顰めてしまう。高台ということもあり、遮るものは何もない。だからこそ遠くまで光が届くのだろうが、その分、風も強い。

遠くを見てみると、水平線とはこのことか、という景色。「地球の丸さを感じる」と言うけれど、正にその通りの風景である。

そしてふと、視線を左に向けてみると、波の間に小さな灯台のようなものが見える。

「あれは、御前岩灯台です」

暗礁の多いエリアを示すために、岩に作られた世界初の海上三脚灯台だとか。

「ここまで来ると危ないということを報せるために、灯台とはまた別に、昭和三十三年に創設されたんです」

どっしりと構えた陸の灯台と、ぽつんと佇む海の中の灯台。二つが遠く呼応しながら、沖をゆく船の安全を守っているのだ。

「なんか、可愛いコンビですね」

灯台と戦

「御前崎には、この灯台が建つ以前から、灯明堂というのがあったんです」

御前埼灯台を守る会の齋藤さんの案内で、灯台の外へ出た私たちは、灯台の広場近くにある小さな建物を見た。

それは、見尾火燈明堂という。

「古くからこの地に住む人々は、船の航行の安全の為に、夜通しここに火を焚いていたそうです」

建物は、高さ2.8mで3.6m四方。小さな茶室ほどの小屋である。しかも、外から灯りが見えるように、油障子で囲まれているだけで、壁はない。

「これ、冬はかなり寒いのでは……」

夏はいいかもしれない。しかし、取材に訪れた一月には、日差しがあれば暖かいが、かなり強い風が吹きつける。しかも、夜になれば冷え込むことは間違いない。

「風が強くて、建物が飛ばされないように、下に重しの石が積んであるんです」

と、建物の下も覗けるようになっている。

しかし、建物が飛ぶレベルの風が吹きつけたら、さすがに火も消えそうだが……

「そのために、村人が二人ずつ、毎夜、風よけをしつつ、火が消えたらつけ、寝ずの番をしていたそうです」

「この吹き曝しで一晩中……って」

映画『喜びも悲しみも幾歳月』で描かれる灯台守よりも、遥かに過酷な役目である。

「それでも、ここで火を灯すことが、この土地の衆にとっては誇りでもあったと思いますよ」

「灯台はいわば、最前線なのですね」

見尾火燈明堂は、寛永十二年(1635)三代将軍家光の時代に作られたのだという。幕府からは灯油や障子紙なども支給されており、この燈明堂で火を灯すことは、この地の人々に代々受け継がれてきた役目でもあった。

そして、小説家の新田次郎は、短編「灯明堂物語」で、この見尾火燈明堂について描いている。

物語の舞台は幕末。

江戸幕府は、薩摩の船がこの海域を航行する際に、灯明堂の火を消し、別の場所に灯りを灯せと命じる。遠州灘を行く薩摩の船を座礁させるのが目的だった。しかし、船の安全を守ることを誇りにしてきたこの土地の人々にとってそれは受け入れがたい。葛藤の末、仮の灯明堂も作るが、二人の若者は、見尾火灯明堂にも火を灯し……

と、いった話である。

正にこの灯明堂の灯りが戦の……ひいては国の命運をも左右する可能性もあったのだろう。

そして、灯明堂は明治に入って「灯台」へと変わった。

そして近代になってからもこの灯台と「戦」は関わることになる。

「こちらの資料館の方も御覧下さい」

案内されたのは、灯台守の官舎であった建物を改装した資料館である。

そこには、御前埼灯台の歴史や特徴について展示されているのだが、そこにあった一枚の写真は、正に「満身創痍」の御前埼灯台の姿である。

「戦時中、敵機の攻撃で破壊されたんです」

太平洋戦争の最中、この御前埼灯台は本来の役目ではなく、海軍の防空監視塔が架設されることになった。海の向こうからやって来る敵機をいち早く見つけることが出来る、静岡最南端の高台という立地だからだ。

昭和二十年の七月二十四日。米軍のB29爆撃機や艦載機は御前崎上空から日本の本土に侵入。そして同時に、御前埼灯台は機銃掃射を受けることとなる。それから二十八日までの四日間、太平洋からこの御前崎を通って、敵機は再々にわたり来襲。

灯台はレンズ、灯器、回転機械など悉く破損。かつて「白亜の灯台」と称されたブラントンの手による近代的灯台は、その本体も蜂の巣状態になるまで銃弾を浴びた。

「灯台はいわば、最前線なのですね」

日本は島国であるからこそ、海によって国土を守られているとも考えられる。しかし、異国船来襲の頃から、その考えも変わって行った。

江戸時代の学者、林子平が書いた『海国兵談』には、こんな一節がある。

「江戸の日本橋より唐、阿蘭陀まで境なしの水路なり」

海には境など何もないのだ。

蜂の巣のように銃弾の痕を残し、灯室が壊れかけた灯台の写真を見ながら、改めてそのことに思い至る。

宝船がやって来る

多くの船が座礁、遭難したという遠州灘であるが、そこにあるのは悲劇ばかりではない。

「何と言っても、さつま芋が来ましたからね」

明和三年(1766)のこと。

薩摩の御用船であった豊徳丸が遠州灘で難破し、御前崎沖で座礁するという海難事故が発生したという。地元の村役人であった大澤権右衛門は、村人たちと共に船員の救助に当たった。

「お礼をしたい」

薩摩藩から謝礼を渡そうとしたところ、大澤は「座礁船を助けるのは当然のこと」と、それを拒んだ。それでもお礼を、と、薩摩藩は当時、門外不出とされていたさつま芋の種芋と、その栽培方法を伝授した。以来、この周辺の地域では、さつま芋の栽培が盛んになったのだという。

「この辺りは、遠州のからっ風というほど、風が強いですから、干し芋にも向いているんです。最近では、埼玉や茨城でも干し芋が盛んだそうですが、静岡でも名産なんですよ」

そう言えば、以前、取材に来た時にも、掛川の町中に干し芋の幟を立てた店があったのを思い出す。静岡に住む親せきからも度々、干し芋が送られてきたこともあった。

また、御前崎から少し西にいった福田漁港の辺りでも、海難事故は起きている。

寛政十二年(1800)のこと。

清から長崎に向かおうとしていた船が、この遠州灘で遭難した。「異国船が難破した」ということで、周辺では大騒ぎとなった。船は清国寧波の商船「萬勝号」といった。

当時、異人が国内に上陸することは禁じられていたため、八十人余りの船員たちは降りることもできず、漕ぎだすこともできずにいた。慌てた掛川藩の家臣たちが、船の様子を見に行くと、暇を持て余した船員は、宴を催していたという。その後、役人たちは、漢字を用いて清国の人々と話し合いを重ね、別の船を仕立てて、彼らを再び長崎に送り出して事なきを得たらしい。

その時のことを、滝沢馬琴が興味津々で『著作堂一夕話』という本に書き記している。それによると、長崎などで流行っている明清楽、いわゆる清国の音楽が、遠州にも伝わったと記している。

遭難や座礁によってもたらされる悲劇もたくさんあったのだろう。しかし同時に、こうして助けられたからこそ、人との交流、文化、音楽、そして農作物が、この地にもたらされたのだろう。

海の向こうへ

見尾火燈明堂の時代から、長い歴史を経て今に残る御前埼灯台。

「戦後になってからも改修工事を重ねて来たのですが、実は最近になってこの建物が、二重構造になっていることが分かったんです」

平成二十八年の改修工事の際、建物を再調査してみたところ、この灯台が、レンガの外壁と、内壁の二重構造になっているということが判明したのだという。この二重円筒構造や、土台部分をコンクリートで施工するといった技法は、当時としては正に最先端であると共に、大変珍しいものでもある。

「そのことによって、この御前埼灯台は、今は文化財として登録されているんです」

映画『喜びも悲しみも幾歳月』の撮影も行われたとのことで、最盛期には大勢の観光客で賑わった。

現在も、灯台前の広場では様々なイベントが開催されており、地元住民はもちろん、この遠州灘の波を求めて来るサーファーや、灯台ファンたちが訪れる名所となっている。

高台から広がる大海原を眺める。

「海の向こうからは、戦も文化もやって来るんだな……」

海に囲まれた島国だからこそ、変化は向こうからやって来る。行き詰まりを感じた時には、こんな風に灯台の立つ突端で、海と対峙するのもいいかもしれない。

灯台を満喫し、齋藤さんや海保の方々と別れた取材陣一行は、車を走らせる。

「明清楽も干し芋もいいけれど、やっぱり一番の海の幸は海鮮ではなかろうか」

海鮮料理の店に行き、地魚の刺身や唐揚げを注文。強い風ですっかり凍えた体が、あら汁を飲むうちにほぐれてくるのを感じた。

「見尾火燈明堂で、寝ずの番をしていた人に、このあら汁を飲ませてあげたい……」

さぞや寒い思いをしていたであろう、数百年前の人のことを思う。

帰り道、車の窓から再び、御前埼灯台の白い姿が見えた。どっしりと身構えたその佇まいは、長い歴史の中で、多くの船を見守って来た不動の自信にも似たものを感じさせる。

「今度、横浜スタジアム近くを通ったら、改めてブラントンさんに挨拶しなきゃいけない気がしてきました」

海の向こうからやって来た人が造ったものが、海の向こうを見つめている。

何とも頼りがいのある美しい姿である。

御前埼灯台(静岡県御前崎市)

所在地 静岡県御前崎市御前崎1581

アクセス JR東海道本線菊川駅下車、菊川駅前~(静鉄バス菊川浜岡線)~浜岡営業所下車(約40分)~(静鉄バス御前崎市内線)~御前崎海洋センター下車(約30分)、徒歩約10分

灯台の高さ 22.5

灯りの高さ※ 54

初点灯 明治7年

※灯りの高さとは、平均海面から灯りまでの高さ。

海と灯台プロジェクト

「灯台」を中心に地域の海の記憶を掘り起こし、地域と地域、日本と世界をつなぎ、これまでにはない異分野・異業種との連携も含めて、新しい海洋体験を創造していく事業で、「日本財団 海と日本プロジェクト」の一環として実施しています。

https://toudai.uminohi.jp/

◎灯台めぐりの参考になる情報満載!

青い空と海、そして灯台が織りなす美しいランドスケープを楽しむ……そんな灯台めぐりを、より充実したものにする情報が満載の「海と灯台プロジェクト」公式HP。全国の灯台や周辺自治体・企業・団体が開催するイベントや、灯台を再価値化して新たな利活用を生み出そうとする取り組みの紹介など、日本の灯台の「いま」がわかる情報を発信中です。

文=永井紗耶子

写真=橋本篤

出典=「オール讀物」2024年6月号

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

デンリュウが「ながさき未来応援ポケモン」に就任! ポケふたや文明堂とのコラボも

マイナビニュース / 2024年6月28日 14時59分

-

「海賊行為」とフィリピン軍激怒 中国海警局との衝突の映像を公開へ 対立深まる南シナ海

乗りものニュース / 2024年6月26日 11時42分

-

灯台擬人化!『燈の守り人』ボイスドラマ第51弾 高根島灯台編(CV:野辺シュウ)が6月28日よりYouTubeにて配信開始!

PR TIMES / 2024年6月25日 10時0分

-

愛知県美浜町 野間埼灯台ポータル化実行委員会 2024年度の事業を開始

PR TIMES / 2024年6月17日 13時45分

-

連携強化・官民合同の水難救助訓練(静岡・御前崎)

Daiichi-TV(静岡第一テレビ) / 2024年6月15日 18時12分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

-

3忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分

-

41年切った「大阪・関西万博」現地で感じた温度差 街中では賛否両論の声、産業界の受け止め方

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 14時0分

-

5水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策

ananweb / 2024年6月29日 20時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください