芝浦工大が二酸化炭素をメタンに変換する反応器を開発 -- 温室効果ガスの排出削減に有望なアプローチを提供 --

Digital PR Platform / 2024年6月19日 14時5分

芝浦工業大学(東京都江東区/学長 山田純)工学部・野村幹弘教授(分離システム工学研究室)らの研究チームは、小型ボイラーから排出される二酸化炭素などをメタン燃料に変換するコンパクトな反応器を開発しました。

温水や蒸気を作るボイラーは社会で広く使われています。しかし、小規模な燃焼装置であり、二酸化炭素の回収は容易ではありません。そこで、コンパクトな膜反応器を開発することで、小規模二酸化炭素排出源に対応します。今回、実験とシミュレーションを活用することで、反応器内の熱分布を抑制して、効率的にメタンを生成させる新しいタイプの膜反応器を開発しました。今後、温室効果ガスの排出削減ができるようこの技術を活用していきます。

■ポイント

・ボイラーなど小規模燃焼装置からの二酸化炭素回収は容易ではない

・新規な供給型膜反応器を開発することで、高効率で二酸化炭素をメタンに変換することに成功

・温室効果ガスの排出削減に有望なアプローチとなる可能性がある

■研究の背景

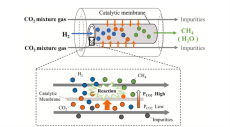

ボイラーの燃焼効率は一般的に高いことから、燃焼効率を改善するだけではCO2排出量を削減することが難しいため、燃焼効率の改善とは異なるアプローチを模索していました。この目的のための有効な手段のひとつは、ボイラーから排出されるCO2を回収し、メタンなどの有用な生成物に変換することです。これを実行するためには、気体の分離だけでなく、化学反応も促進できる供給型膜反応器(Distributor type membrane reactor:以下、DMR)と呼ばれる特殊な反応器に注目しました。学術的にもDMRの報告例は少なく、CO2をメタンに変換するための応用、特にボイラーのような小規模システムでの応用は、これまで検討されていません。

■研究の概要

研究チームは、CO2を効率よくメタンに変換するための反応器の設計を効率化するため、数値シミュレーションと実験的研究の両面からこの問題に取り組みました。シミュレーションでは、様々な条件下でガスがどのように流れ、反応するかをモデル化しました。その結果、DMRにより温度変化を最小限に抑え、副反応を抑制することで、効率的にメタンが得られることが分かりました。

具体的には、従来の充填型反応器と比較して、DMRでは、温度上昇を約300度抑えることを見出しました。

反応器の効率に影響を与える他の要因についても調査することで、混合物中のCO2濃度が重要であることを発見しました。ボイラーなど空気中の燃焼で得られるCO2濃度は15%程度であり、この濃度でもメタンを効率的に生成させることが分かりました。純粋なCO2のみを使用した通常のリアクターと比較して、約1.5倍のメタンを生成する可能性があります。

また、チューブ状の反応器の長さがメタン生成に与える影響についても調査しました。反応器の長さの増大と共に水素の反応率が向上しました。しかし、水素の反応率の向上により反応器内の過熱の可能性が上がるので、操作条件を慎重に選ぶ必要があります。

-

-

- 1

- 2

-

この記事に関連するニュース

-

Amazon創業者、牛のメタン排出を抑えるワクチンに14億円提供 地球温暖化の対策

よろず~ニュース / 2024年11月22日 21時50分

-

温室効果ガスの排出量がさらに増加 削減目標とのギャップが拡大傾向

ウェザーニュース / 2024年11月21日 11時0分

-

COP29ジャパンパビリオン、日本企業の脱炭素技術が集結(アゼルバイジャン、世界、日本)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年11月20日 10時20分

-

JAXA、宇宙から温室ガス把握 新衛星で、途上国支援も

共同通信 / 2024年11月14日 19時13分

-

低炭素化社会、水素社会実現に向けて必須のキーテクノロジーである二酸化炭素・水素の分離膜、分離プロセス、膜反応器について体系的にまとめた1冊が普及版となって発売!

PR TIMES / 2024年11月7日 17時40分

ランキング

-

1関西財界訪中団、邦人の安全確保に懸念 短期ビザ免除再開に期待も 投資意欲は持続

産経ニュース / 2024年11月25日 18時19分

-

2日経平均株価が再度上昇するのはいつになるのか すでに「日柄調整という悪材料」は織り込んだ

東洋経済オンライン / 2024年11月25日 9時30分

-

3スエズ運河の船舶通過激減 パナマも、供給網負担重く

共同通信 / 2024年11月25日 16時29分

-

4災害に備えて家に食料を蓄えていますが、出先の対策が全くできていません…。普段から何を持ち歩けばよいでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月24日 3時50分

-

5HIS、子会社で不正受給か 雇調金、決算発表を延期

共同通信 / 2024年11月25日 17時34分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください