専業主婦でも遺族年金や寡婦年金が受け取れると聞いたのですが、「共働きは損」でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月20日 3時20分

共働きのAさん夫婦。友だちから「専業主婦でも遺族年金や寡婦年金が受け取れるよ」と聞き、共働きのほうが損をするのではと気になったそうです。“会社員+専業主婦”と“会社員共働き”では、夫婦の年金総額は変わるのでしょうか?

遺族年金とは

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。

「生計を維持されていた」の要件は、原則、次の要件を満たす必要がありますので、相談者のAさんの配偶者が仮に亡くなった場合、Aさんの前年の収入が850万円以上であれば遺族年金を受け取ることはできません。

1.生計を同じくしていること(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)

2.収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること注1)

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。遺族は、亡くなった人の年金の加入状況によって「遺族基礎年金」のみ、あるいは「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」両方を受け取ることができます。

「遺族基礎年金」は、国民年金や厚生年金に加入している人(加入していた人)が亡くなった時に、「子のある配偶者」または「子※」に支給されます注2。遺族基礎年金の年金額は、一律の額となります(毎年度決定されます)。

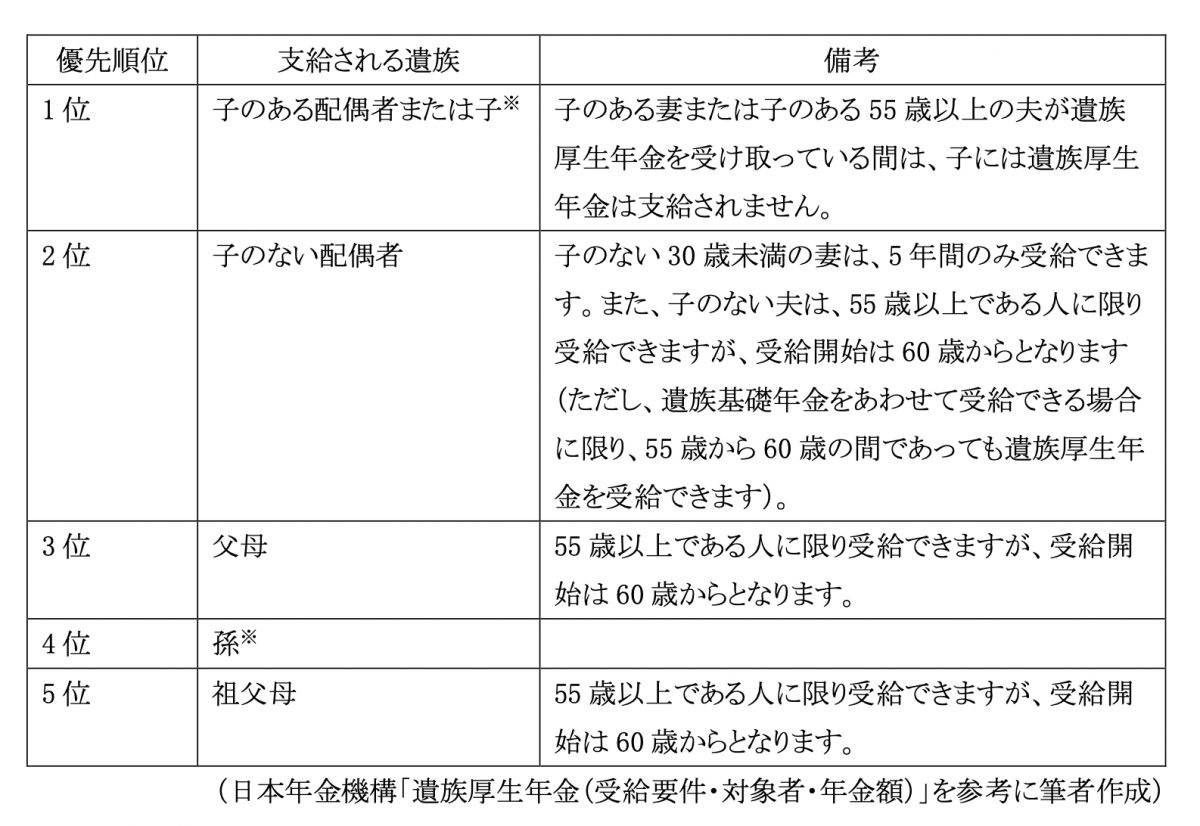

また、子の人数に応じて加算がされます。一方、「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している人(加入していた人)が亡くなった時に、図表1の優先順位で遺族に支給されます。

【図表1】

遺族厚生年金の年金額は、亡くなった人の厚生年金の加入期間や報酬の額を基に計算されます。

■亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4=(A+B)×3/4

A:平成15年3月以前の加入期間

平均標準報酬月額 × 7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数

B: 平成15年4月以降の加入期間

平均標準報酬月額 × 5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

(※)

子あるいは孫とは18歳になった年度の3月31日までの人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人をさします。

(注1)

前年の収入が850万円未満ですので、その後、収入が850万円以上になっても遺族年金が支給停止になることはありません。

(注2)

子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している間や、子に生計を同じくしている父または母がいる間は、遺族基礎年金は子に支給されません。

寡婦年金

「寡婦年金」とは、国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納付した夫が死亡した場合に、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた60歳以上65歳未満の妻が老齢基礎年金を受給するまでの期間にもらえるものです。

年金額は、夫の第1号被保険者の期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。

老齢厚生年金と遺族厚生年金

公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。

例えば、今まで遺族厚生年金を受給していた人が63歳になり、特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになった際、遺族給付と老齢給付の2つをあせて受給することはできず、いずれかを選択することになります。

一方、65歳以上で老齢基礎年金を受けている人が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、あわせて受給することができます。それでは、65歳以上の遺族厚生年金と老齢厚生年金との関係はどうかいうと、ご自身の老齢厚生年金が優先されます。

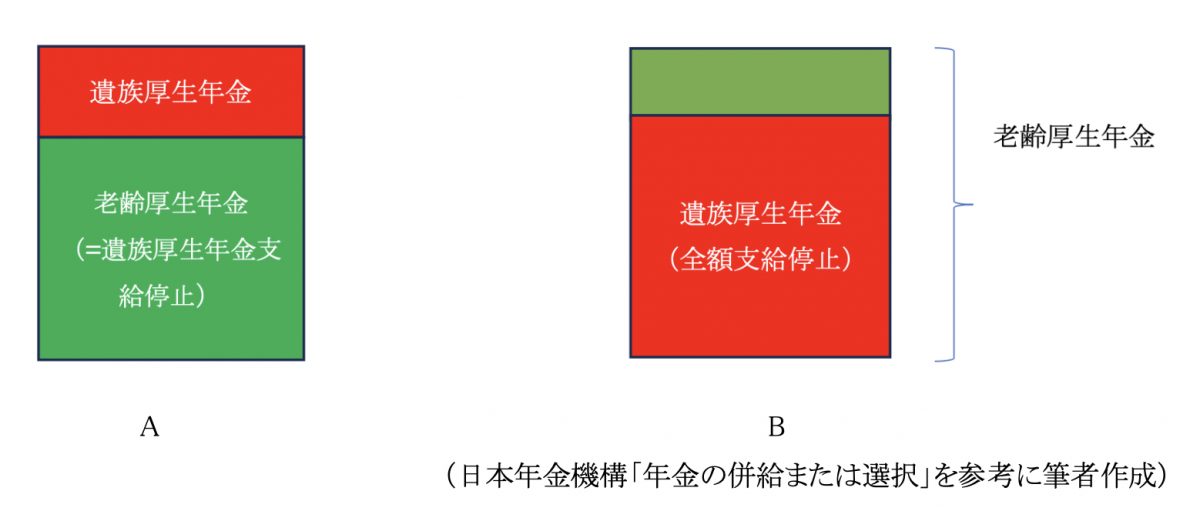

【図表2】

A 遺族厚生年金>老齢厚生年金の場合は、老齢厚生年金+差額部分の遺族厚生年金

B 遺族厚生年金<老齢厚生年金の場合は、老齢厚生年金のみ(遺族厚生年金は全額支給停止)

図表2のように、Aの場合は、共働きで働いていた場合は、老齢厚生年金+差額部分の遺族厚生年金の組み合わせになります。

一方、専業主婦の場合は、すべてが遺族厚生年金になり、合計額は同じですが、遺族厚生年金が非課税なのに対して、老齢厚生年金は、課税されるので、実質的には、共働きの人のほうが支給される金額が少なくなります。

まとめ

夫が早くに亡くなった場合で考えると、共働きの人のほうが実質的に支給される金額が少なくなり、働き損のような気がしますが、夫が長生きした場合は、夫婦分を合わせた金額は、共働き夫婦の方が多くなります。

人生100年時代ということを考えると夫婦で健康で長生きすることを考えて、共働きで働いて少しでも年金額を増やすことを考えたほうがよいでしょう。

出典

日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

執筆者:篠原まなみ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「遺族年金」改正の流れが強まっているけれど…いまさら聞けない遺族年金の“基礎知識”【CFPが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月26日 11時15分

-

今後、遺族年金は「5年」だけの給付になりますか? これまで「育児」や「介護」で職歴は空欄、いざというときに職に就けるか不安です…

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月24日 4時30分

-

遺族年金で生活しています。近所の人に遺族年金をもらっているなら加給年金も出るはずと言われましたが、加給年金ももらえるのでしょうか?

オールアバウト / 2024年9月12日 18時30分

-

「遺族年金」は「いつからいつまで」もらえる? 「年金のみ」で暮らしていくことはできる?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月4日 2時10分

-

40歳以上は要注意!? 遺族年金の「中高齢寡婦加算」が廃止されるって本当?“現行の制度”と議論内容について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月1日 4時40分

ランキング

-

1深圳の男児刺殺受け、日中の定期航路50年記念式典が中止「お祝いふさわしくない」

読売新聞 / 2024年9月29日 20時19分

-

2「あいつと同じ墓に入りたくない!」人、選択肢3つ 「どの墓に入るか」自由はあるけど"準備"が重要

東洋経済オンライン / 2024年9月29日 9時0分

-

3【どうして?】ブレーキを踏んでいないのに…ブレーキランプがつきっぱなし 「バッテリー上がりや思わぬ事故の原因に」整備士が対処法を解説

まいどなニュース / 2024年9月28日 7時32分

-

4食欲の秋に、スタミナ満点のしょうが焼き!おうちでも真似できる美味しく作れるワザも

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年9月29日 17時2分

-

56500室を一斉開業 欧州最大ホテルチェーン幹部に聞く「国内リゾート進出の狙い」

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年9月29日 15時3分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください