友人に「住民税2万円とか高すぎない? 」と言われました。その場は合わせましたが、私は「月1万円」ほどしか引かれていません。これって年収が「倍」違うってことですか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月5日 2時20分

住民税の額は収入などの条件により決まるため、人それぞれ違います。そのため、友人が払っている住民税の額を聞いて「自分よりも多いから年収もその分多いということかな」と思ったことがある人もいるかもしれません。ただ、住民税の金額は収入だけではなく、配偶者・親族の扶養人数、生命保険の加入状況などもふまえて決まります。 したがって、「住民税が二倍だから年収も倍」とは、一概には言えず、また、住民税の額から正確に年収を予測することも難しいです。しかし、「最低でもこのぐらいの年収はある」というところまでは予想が可能です。 本記事では、住民税はどのように計算されるのか解説します。

住民税の計算方法は?

収入が会社の給料だけの場合、住民税の計算はおおまかに以下の手順で行います。

1.給与収入から必要経費(給与所得控除)を引いて「給与所得」を求める

2.給与所得から所得控除を差し引いて「課税所得額」を求める

3.「均等割額」と課税所得金額に税率をかけた「所得割額」の合計が支払う住民税

なお、ふるさと納税などで税額控除の対象となる場合は住民税が減りますが、今回は考慮しないものとします。

この手順で、具体例として、年収500万円の人と年収300万円の人の住民税を求めてみましょう。

給与収入から必要経費(給与所得控除)を引いて給与所得を求める

まず給与収入から必要経費を差し引いて給与所得を求めます。必要経費とは収入を得るために必要なお金のことを言い、本来会社員であればスーツ代、会社までの交通費、交際費やスキルを身につけるための書籍代などが当たるはずです。

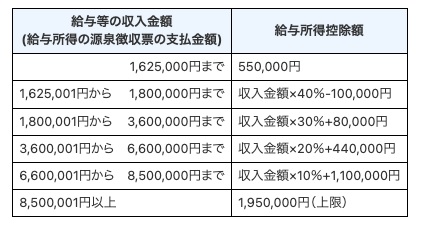

しかし、給与収入の場合は経費にできる金額が、給与収入ごとに決まっており、図1の速算表を使って求めます。

図表1

国税庁 給与所得控除速算表(令和2年分以降)より

・年収300万円の場合

給与所得控除 300万円×30%+8万円=98万円

給与所得 300万円-98万円=202万円

・年収500万円の場合

給与所得控除 500万円×20%+44万円=144万円

給与所得 500万円-144万円=356万円

給与所得から各種所得控除を差し引いて課税所得を求める

次に給与所得から差し引ける所得控除額を計算します。所得控除とは納税者の実情に応じた税負担を求めるため、個々の事情を考慮して所得金額から一定の金額を差し引くもので、例えば以下のものがあります。

●社会保険料控除

●小規模企業共済等掛金控除

●生命保険料控除

●配偶者控除

●扶養控除

●基礎控除

など

この中でも会社員なら必ず関係するのは社会保険料控除と基礎控除です。

社会保険料控除とは給与や賞与から毎回差し引かれる健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料の金額を所得から差し引くというものです。

例えば、埼玉県協会けんぽの介護保険料負担なし(40歳未満)の場合、社員が負担する保険料額は、収入に対して健康保険料が4.89%、厚生年金保険料が9.15%、雇用保険料が0.6%の合計14.64%です。毎月の社会保険料は4月~6月の収入で計算するなどのルールがあるため、必ずしも14.64%にはなりませんが、本記事ではこの数字を採用します。

また年収2400万円以下であれば43万円の基礎控除を受けられます。これらを考慮した課税所得額は以下の通りです。

・年収300万円の場合

社会保険料控除 300万円×14.64%=約44万円

課税所得 202万円-44万円-43万円=113万円

・年収500万円の場合

社会保険料控除 500万円×14.64%=約73万円

課税所得 356万円-73万円-43万円=240万円

なお他の控除がある場合は、課税所得をさらに減らせます。例えば、iDeCoの掛け金を支払っていれば小規模企業共済等掛金控除、民間の生命保険の保険料を支払っていれば生命保険料控除、扶養配偶者がいれば配偶者控除といった具合です。

「均等割額」と課税所得金額に税率をかけた「所得割額」の合計が支払う住民税

1年間に支払う住民税は所得に応じて支払う「所得割額」と、全員が同じ金額を払う「均等割額」を足した金額です。例えば埼玉県さいたま市の場合、所得割額は課税所得金額×税率(10%)と均等割5000円の合計額を支払います。

年収500万円、年収300万円の人の住民税を概算すると以下の通りです。

・年収300万円の場合

所得割額 113万円×10%=11万3000円

住民税 11万3000円+5000円=11万8000円(月に約1万円弱)

・年収500万円の場合

所得割額 240万円×10%=24万円

住民税 24万円+5000円=24万5000円(月に約2万円強)

収入を知られたくなければ住民税を教えない

生命保険・iDeCoなどの加入状況やふるさと納税、親族の扶養状況によって、同じ年収でも住民税の金額は異なります。しかし、住民税は本記事で見てきたように計算が可能であるうえ、住民税を減らす方法はあっても増やす方法はありません。

したがって、住民税の金額を伝えると「最低これくらいはもらっているんだな」ということが相手に分かってしまいます。年収を知られたくない人は、住民税の金額を伝えないのが賢明です。

出典

国税庁 No.1410 給与所得控除

さいたま市 個人市民税・県民税の税額の計算方法

執筆者:浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

家計の負担が大きく増えています。会社員でもできる節税策を教えてください(第1回目)

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月25日 22時0分

-

額面から手取りを計算するには?月給・年収からのシミュレーションも紹介!

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2024年6月19日 10時0分

-

「所得税が0」なのに住民税が課税されるのはなぜ?

オールアバウト / 2024年6月16日 20時30分

-

「またこんなに引かれてる…」給与明細を見てションボリ。手取りを増やすために知っておきたい「所得税」と「控除」の基礎知識【税理士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月7日 11時15分

-

月収20万円だと「住民税」はいくらになる?

オールアバウト / 2024年6月4日 11時30分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください