パート勤務で社会保険に加入したものの、子どもの体調不良による保育園休みで働けない。社会保険料は減らないの?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月19日 10時0分

パートやアルバイトの短時間労働者でも、段階的な適用範囲の拡大により社会保険に加入するケースが増えてきました。とは言え、子育て世代にとっては、子どもの体調不良などの理由で欠勤して収入が減ることも想定され、社会保険料負担がより重く感じるケースもあるようです。 このような場合の免除や軽減措置はないのでしょうか。今回は、パート勤務での社会保険加入について、概要とともに保険料負担についてお伝えします。

パート勤務(短時間労働者)の社会保険加入要件

パートやアルバイトなど「短時間労働者」の社会保険加入要件は、以下(1)(2)のいずれかを満たす場合です(※1)。

(1) 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上

(2) フルタイムの正社員の4分の3未満でも、以下の(1)~(5)のすべてを満たす場合

●週の所定労働時間が20時間以上

●賃金の月額が8万8000円以上

●2ヶ月を超える雇用の見込みがある

●学生ではない

●勤め先が従業員数101人以上の企業である(2024年10月以降は51人以上の企業へ対象拡大)

社会保険加入のメリット

国民年金保険は、国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入義務のある制度であり、受給資格を満たすと、将来(原則65歳以降)には「老齢基礎年金」を受給することができます。会社員である配偶者の扶養の範囲内で働く場合には、国民年金保険の第3号被保険者となるため、保険料の負担はありません。

一方で、扶養の範囲を超えて働くことで社会保険に加入すると、国民年金の上乗せである「厚生年金保険」の被保険者となり、将来は、「老齢基礎年金」だけでなく、2階建て部分の「老齢厚生年金」も受け取ることができます。保険料の負担はあるものの、生涯にわたって受給できる公的年金が増えることはメリットと言えるでしょう。

また、社会保険加入のメリットは、将来の老齢年金だけではありません。障害状態になった場合に障害厚生年金が受給できる可能性があるほか、加入する健康保険によっては、被保険者が病気で休業した場合には傷病手当金の給付など、保障が充実しています。

社会保険料の負担額

社会保険の加入対象かどうかについては、勤務先との雇用契約などにより前述の要件をみたすかどうかで決まりますが、社会保険適用となった場合の保険料負担については、フルタイムかパートかの区別なく報酬月額の区分(等級)によって定められています。

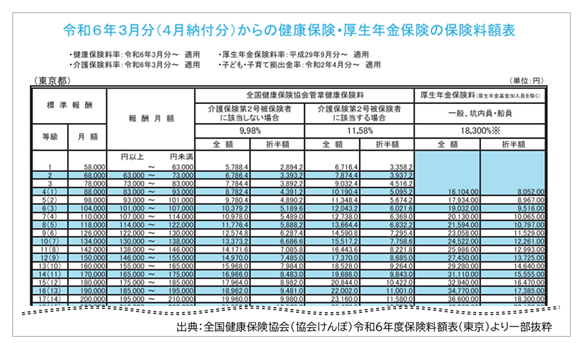

等級は、健康保険1~35等級、厚生年金保険1~50等級に区分されます(※2)。

加入する健保組合や都道府県にもよりますが、上記保険料額表を参照すると、例えば、月額賃金が12万円であった場合、8等級(厚生年金保険については5等級)に該当し、被保険者負担は、健康保険料は5888円、厚生年金保険料は1万797円が給与から差し引かれることになります。

勤務先に相談してみる

社会保険の保険料は、雇用契約にもとづいた報酬月額によって決定されます。

ただし、被保険者の報酬が、時給の変更や手当の支給など固定的賃金の変動にともない大幅(2等級以上)に変わる場合には、標準報酬月額の改定を行う「随時改定」に該当します。つまり、随時改定により社会保険料負担の変動(調整)を行うことができます。

とは言え、あくまでも、固定的賃金に大幅な変動があった場合であり、随時改定の対象となるのは、手当など含むすべての支給額ではありません。また、パートなど短時間労働者の場合、支払基礎日数が1月あたり11日以上必要です。

また、そもそも、現在の等級が下限である場合には、下がりようがないことも注意点です。

残念ながら、現状としては、子どもの体調不良などでパートの収入が減ったとしても、社会保険加入における軽減措置は難しいでしょう。将来の年金受給などをふまえると、社会保険加入での働き方は、保険料を負担してもメリットとなり得ます。

ただ、就学前の子育て世代では、思うように働けないこともあります。今は、子どもを優先する時期ととらえ、無理のない働き方を選ぶことも選択肢かもしれません。家族の協力や今後のこともふまえ、総合的に考えてみてください。そのうえで、勤務先に相談してみてはいかがでしょう。

出典

(※1)短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

(※2)全国健康保険協会(協会けんぽ)令和6年度保険料額表

執筆者:大竹麻佐子

CFP🄬認定者・相続診断士

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

パートを始めたいけれど通院が多く健康面に不安があります。3ヶ月くらいで辞めるつもりなら扶養から外れずに働けるでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月29日 10時0分

-

年金を「月5万円」ほど受給し、会社員の夫の扶養に入っています。生活費のためパートを始めたいのですが、収入がいくらまでなら「扶養のまま」でいられるでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月29日 5時10分

-

【給与が下がったときの天引き額】職場の事業縮小で残業がほぼなくなる見込みです。残業代がなくなったら社会保険料も安くなりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月25日 10時10分

-

複数の会社で働いています。社保加入の条件に当てはまると「複数の厚生年金保険料」を天引きされるのですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月19日 22時40分

-

パート先で、10月から「社会保険料」が天引きされると聞きました。収入は「月8万円」くらいに抑えているのですが、パートでも賞与が出るので、「106万円の壁」を超えてしまいそうで心配です…

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月19日 4時30分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください