あと5年で定年を迎えます「再雇用は給与2割減」と言われたのですが、そういうものでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 23時30分

高齢者の雇用を確保する観点から「高年齢者雇用安定法」によって、事業主には労働者を定年後も再雇用などによって雇用を継続することが推奨されています。 しかしながら、給与収入を維持することまでは求められていません。今回は、高年齢者雇用安定法と「同一労働同一賃金の原則」について解説します。

高年齢者雇用安定法の概要

高年齢者雇用安定法は、急速な高齢化の進行に対応し、高齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは、意欲と能力に応じて働きつづけられる環境を整備することを、目的として定められています(※1)。

これまでは、高年齢者の雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要がありました。

(1)定年制の廃止

(2)65歳までの定年の引き上げ

(3)希望者全員の65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

さらに、2021年4月1日からは法律の一部が改正され、以下の項目が努力義務として追加されました(※2)。

(1)70歳までの定年の引き上げ

(2)定年制の廃止

(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

1.事業主が自ら実施する社会貢献事業

2.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

高年齢者の就業状況

高年齢者雇用継続法の効果もあって、高年齢者の就業率は年々上昇しています。しかし60歳以降は、非正規雇用者の割合が上昇し、給与額が減少する傾向が見られます(※3、4)。

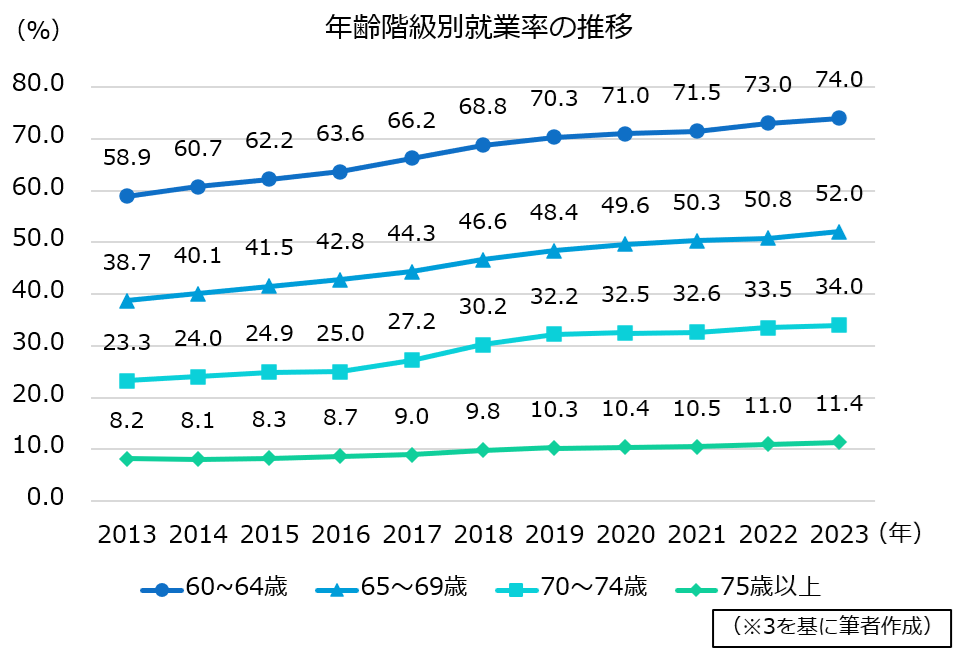

1.高年齢者の就業率は年々上昇している

高年齢者の就業率は、下図のとおり年々上昇しています。2023年度の就業率は10年前と比較して、60~64歳が15.1ポイント、65~69歳が13.3ポイントと、それぞれ大幅に上昇しています。

また、70~74歳では10.7ポイント、75歳でも3.2ポイントと、全ての年代で就業率が伸びていることが分かります(※3)。

図表1

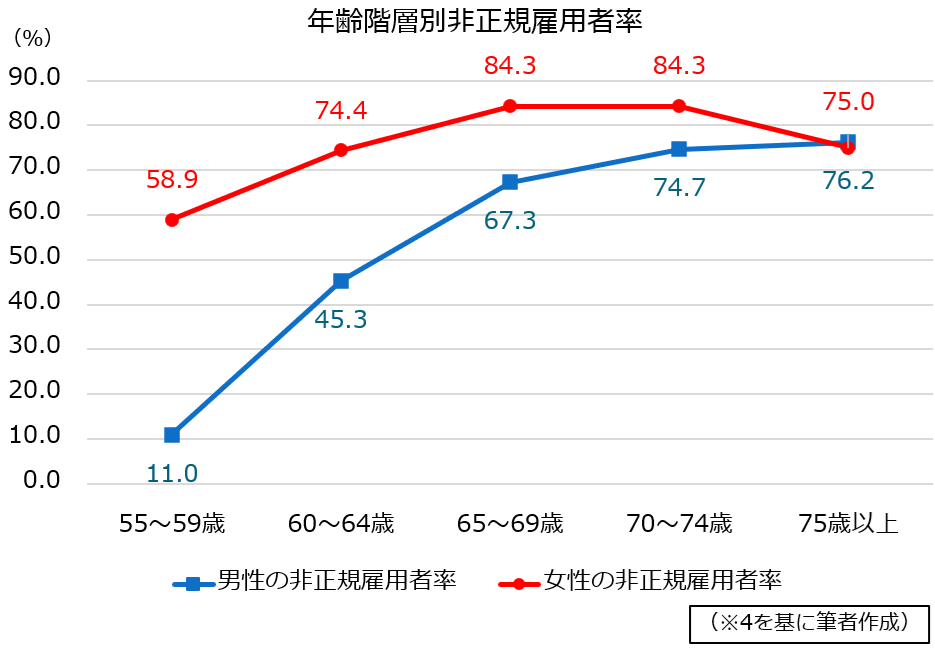

2.60歳以降に非正規雇用の比率が上昇する

高年齢の就業者に占める非正規雇用の割合は下図のとおり、男性では55~59歳が11.0%であるのに対して、60~64歳が45.3%と、60歳を境に大きく上昇しています。女性の場合でも、55~59歳が58.9%であるのに対して、60~64歳が74.4%となっており、同じく60歳を境に比率が上昇しています(※4)。

図表2

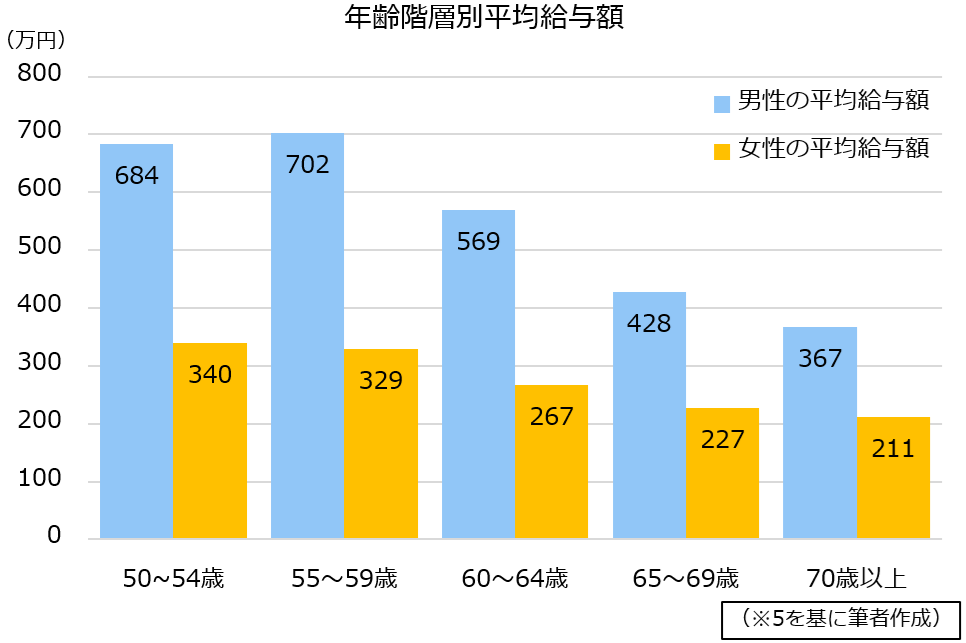

3.60歳を境に平均給与が減少している

高年齢者の平均給与は、下図のとおり男女とも60歳を境に大きく下がっていることが分かります。60~64歳の平均給与額は、男女ともに55~59歳の平均給与額の約81%になっています(※5)。

図表3

「同一労働同一賃金の原則」とは

60歳を境に正社員から非正規雇用労働者に変わった際、賃金も2割ほど減少する傾向にあることは、先述した資料からも分かります。この状況は、再雇用に伴うものと推測されます。

「パートタイム・有期雇用労働法」では、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止しています(※6)。

いわゆる「同一労働同一賃金」といわれるものですが、同じ職務内容の正社員と非正規雇用労働者の賃金に差を設けてはならないこととされています。

一方、再雇用に伴い正社員から非正規雇用労働者に代わり、再雇用後の職務内容や勤務形態が変更された場合は、その職務内容に応じた賃金が支払われることになるため、再雇用前の賃金を要求することはできません。

ただし、再雇用後の職務内容が再雇用前の職務内容と同一であった場合は、同一労働同一賃金に反するとの判例(※7)もありますので、賃金格差に疑問がある場合は厚生労働省が運営している「総合労働相談コーナー」(※8)で相談するとよいでしょう。

なお、再雇用後の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合、65歳になるまで高年齢雇用継続給付金が支払われることがありますので、ハローワークで相談するとよいでしょう(※9)。

まとめ

「高年齢者雇用安定法」によって、事業主には定年後も再雇用などによって雇用を継続することが推奨されていますが、給与収入を維持することは求められていません。

実際に、雇用者の平均給与は60歳を境に2割ほど減少しています。

再雇用後の勤務形態や勤務内容が変わるのに伴い、職務内容などに見合った賃金に変更される可能性はありますので、今のうちから定年後の生活について考えておくとよいでしょう。

出典

(※1)厚生労働省 高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~

(※2)厚生労働省 高年齢者雇用安定法改正の概要

(※3)総務省 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要

(※4)内閣府 令和5年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)

(※5)国税庁 令和4年分 民間給与実態統計調査 調査結果報告

(※6)厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働法の概要

(※7)東京弁護士会 中小企業法律支援センター 同一労働・同一賃金に関するQ&A集 定年後再雇用の場合

(※8)厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内

(※9)厚生労働省 高年齢雇用継続給付金の内容及び支給申請手続について

執筆者:辻章嗣

ウィングFP相談室 代表

CFP(R)認定者、社会保険労務士

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

〈退職金2,500万円〉〈月収30万円〉65歳のサラリーマン、再雇用終了も「働きたい」と懇願…ハローワークで直面する厳しい現実に撃沈

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月29日 7時15分

-

年金含めて月32万円・60歳の再雇用サラリーマン、給与大幅減も余裕の笑みだったが…日本年金機構からの手紙で知る「年金支給停止」の驚愕事実に涙

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月23日 9時15分

-

定年後も「月収15万円」ほどで働く予定ですが、パートでは厳しいですか? 65歳以上の「収入」や「働き方」について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月23日 2時20分

-

「定年したらゆっくりしたい」と言う父と「健康や生活のためにも会社で働いてもらいたい」と言う母。娘としてどうするべき?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月22日 10時50分

-

定年後「月収20万円」で再雇用の誘いを受けました。収入が現在の「半分」になってしまうのですが、「再就職」より良いでしょうか? 新しい仕事を探すのも億劫です…

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月17日 2時20分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5アングル:生成AI普及、拒絶と有効利用の間で揺れる欧州コミック業界

ロイター / 2024年6月30日 7時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください