自分はずっと専業主婦でしたが、夫がなくなった場合に、遺族年金はどれくらい受け取れますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月29日 23時0分

会社員の夫が死亡したときに、夫に生計を維持されていた妻には遺族厚生年金が支給されます。また、一定の要件を満たす子がいる場合は、合せて遺族基礎年金を受け取ることができます。 今回は、遺族年金の仕組みと、妻の年齢に応じて受け取れる遺族年金について、詳しく解説します。

遺族年金の仕組み

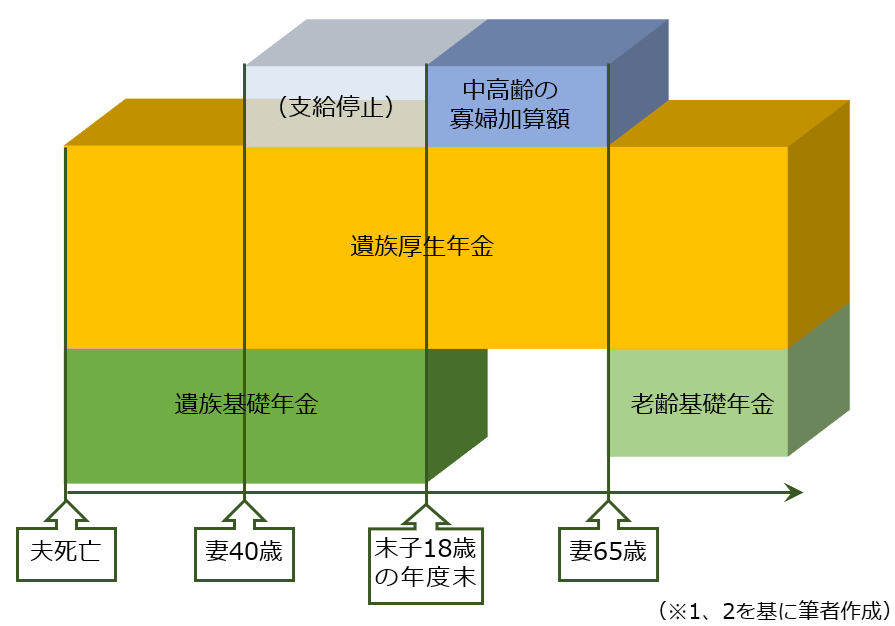

わが国の年金制度には、国民年金と厚生年金の2種類があります。会社員の妻に支給される遺族年金には、下図のとおり、一定の要件を満たす子がいる妻に支給される「遺族基礎年金」と、遺族厚生年金があります(※1、2)。

図表1

1.遺族基礎年金の受給要件

会社員の夫が死亡したとき、夫に生計を維持されていた子がいる妻には、遺族基礎年金が支給されます(※1)。「生計を維持されている妻」とは原則として、亡くなった方と生計を同一にし、収入要件を満たしている(前年の年収が850万円未満、または前年の所得が655万5千円未満)の妻となります。

また、遺族基礎年金における「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方となります。

2.遺族厚生年金の受給要件と受給額

会社員の夫が死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻には、遺族厚生年金が基本的に終身で支給されます(※2)。この際、妻の年齢は問いませんが、30歳未満で子がいない方の遺族厚生年金は5年間の有期年金となります。

また、一定の要件を満たす子がいる妻には、遺族基礎年金が併せて支給されます。

なお、一定の要件(後述)を満たす40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算があります。

妻の年齢に応じた遺族年金の額

夫が死亡したときの妻の年齢と子どもの有無によって、受給できる遺族年金の額や期間が異なります。ここでは仮に「専業主婦」と想定して、本人の厚生年金は無いか、僅かであると考えた上でシミュレーションしてみましょう。

1.子のない妻に支給される遺族年金

子のない妻に支給される遺族年金は、遺族厚生年金のみとなり、その額は原則として、死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額になります(※2)。

夫の報酬比例部分の額=平均標準報酬額×0.005481(注)×加入期間の月数

(注)平成15年3月以前の加入期間は計算式が異なります。

平均標準報酬額とは、厚生年金保険料の算定に用いられた「標準報酬月額」と「標準賞与額」の総額を加入月数で割った額になります。便宜的には、加入期間の平均年収(税引前)を12月で割って概算することができます。

従って、子のない妻に支給される遺族厚生年金の額は、以下の式で計算することができます。

遺族厚生年金の額=平均標準報酬額×0.005481×加入期間の月数×3/4

なお、夫の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、加入期間が300月あったものと見なして算定されます。

2.一定の要件を満たす子がいる妻に支給される遺族年金

要件を満たす子がいる妻には、遺族厚生年金に加えて遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金は、子の数に応じて下表の額が支給されます(※1)。

図表2

| 家族構成 | 年金額(令和6年度額) |

|---|---|

| 妻と子1人 | 81万6000円+23万4800円=105万800円 |

| 妻と子2人 | 81万6000円+23万4800円×2=128万5600円 |

| 妻と子3人 | 81万6000円+23万4800円×2+7万8300円=136万3900円 ※3人目以降、子ども1人当たり7万8300円を加算 |

(※1を基に筆者作成)

なお、遺族基礎年金の支給対象となっている子が18歳到達年度の末日(障害の状態にある場合は20歳)に達すると、遺族基礎年金は支給停止となります。

3.40歳以上65歳未満の妻に支給される遺族年金

以下のいずれかに該当する妻には、40歳から65歳になるまで、遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算があります(※2)。

(1)夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、生計を同一にする子がいない妻

(2)遺族基礎年金も合せて受けていた妻が、子が18歳到達年度の末日(障害の状態にある場合は20歳)に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき

なお、令和6年度の中高齢寡婦加算額は、61万2000円です。

4.65歳以上の妻が受給する年金

65歳以上の妻は、それまで受給していた遺族厚生年金に加え、自分自身の老齢基礎年金を受給することになります。なお、会社員の被扶養配偶者であった妻は、夫の死亡以降60歳になるまで、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付する必要があります。

まとめ

会社員の夫が死亡したとき、その夫に生計を維持されていた専業主婦には、遺族厚生年金が支給されます。この際、一定の要件を満たす子があるときには、遺族基礎年金が併給されます。また、一定の要件を満たす40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が受けられます。

なお、夫が死亡した時点で30歳未満の子のない妻に支給される遺族厚生年金は、5年間の有期年金となります。

出典

(※1)日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

(※2)日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

(※3)日本年金機構 年金用語集 は行 標準報酬部分

執筆者:辻章嗣

ウィングFP相談室 代表

CFP(R)認定者、社会保険労務士

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ずっと専業主婦だったのに「夫の遺族年金」と「自分の年金」だけで生活できているという姉。いったい月いくら受け取っているの? 夫の年収が「700万円」だったケースで試算

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月30日 2時20分

-

52歳専業主婦の妻は「年収600万円」の夫の死後、遺族年金だけで暮らしていける?「受給額・生活費」をもとに試算

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月15日 4時30分

-

夫が「自営業」だと、遺族年金は「ほぼゼロ円」って本当ですか? 毎月「保険料」も払っていたのに、なぜなのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月9日 5時0分

-

会社員で「年収500万円」の夫が死亡。55歳の妻は、子どもがいなくても「遺族年金」を受け取れる? 受給額を試算

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月9日 4時40分

-

定年目前の父が急逝…残された母が「退職金」と「年金」を受け取れるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月6日 4時40分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください