2019年10月から始まる幼児教育無償化、どんな制度?

ファイナンシャルフィールド / 2018年12月19日 10時0分

2019年10月1日より幼児教育が無償化されます。対象者や対象施設、無償化に伴う教育費の作り方などお伝えしたいと思います。

無償化の対象

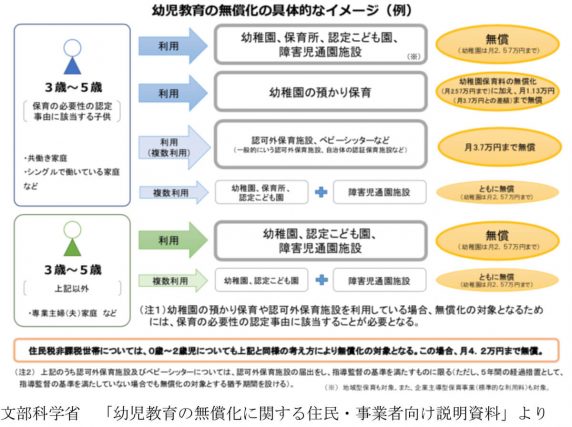

無償化の対象となるのは、幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料です。0歳から2歳の子ども達の利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。

対象となる施設は、幼稚園、認可保育園、認定こども園に加え、定員が6〜19人以下の少人数で保育が行われる小規模保育、保育ママなどの家庭的保育、企業が設置する保育施設です。

認可外保育園に通っている子ども達に対しても、3歳から5歳を対象として月額3万7千円までの利用料が無償化されます。3万7千円という金額は、認可保育園の保育料の全国平均額です。

なお、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもが認可外保育園に通園している場合は、月額4万2千円までが無償化されます。

下記が無償化のイメージです。

なお、子どもの年齢の考え方については、幼稚園は満3歳から、保育園は3歳児クラスからが無償化の対象です。

ベビーシッター、病児保育までも無償化対象

このように、幼児教育無償化の対象となる施設は非常に広いのですが、さらに働くママにとって嬉しいのが、ベビーシッターや病児保育、ファミリーサポート事業までも月額3万7千円までの利用料が無償化の対象となっていることです。

とくに働くママにとって、困るのが、子どもが病気になった時です。子どもが病気になると、1日で治ることはまれで、感染病にかかると3〜5日は仕事を休まないといけません。

病児保育に預けるにも、施設が少ないという利用のしづらさはあるもの、それ以上に利用をためらうのが、保育料の高さです。1日働いてもそのほとんどが病児保育の保育料として消えるような金額のため、利用したことがないという方は多いことでしょう。

無償化によって病児保育が利用しやすくなれば、子どもの病気に気を揉みながら仕事をすることはなくなります。また、同様にベビーシッターやファミリーサポート事業も無償化の対象です。

日曜や祝日に働きたくても子どもを預けるとお金がかかるため、預けられず働けなかったというご家庭もあることでしょう。幼い子どもがいても、働きたい時に働ける環境があることは、育児と仕事を両立するにあたっては必要不可欠です。

浮いた利用料は子どものために

さて、幼稚園や保育園の利用料が無償になると、その浮いたお金はどうしますか? 無償化対象の子どもを持つ親には、月額1万円〜1万5千円の児童手当が支給されています。浮いた利用料と児童手当を合わせて3万円とすると、毎月3万円が積み立てできるわけです。

利用料が浮く期間は小学校に入学するまでですから、期間限定ではありますが、この機会に積み立てすることを仕組み化する、あるいは習慣化してしまえば、小学校になってからもその仕組みや習慣は続けられます。

児童手当が終了する中学校まで積み立てを続ければ、大きな金額になっているはずです。人は何かきっかけがないとなかなか行動しません。無償化になるのはまだ先のことですが、今から働き方や浮いた保育料の管理方法について考えてみてはいかがでしょうか。

Text:前田 菜緒(まえだ なお)

CFP(R)認定者

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「女性係長級比率ランキング」20位までを網羅! 女性が働きやすいどんな制度がある? 1位はおなじみのあの銀行!

Finasee / 2024年6月26日 18時0分

-

こども誰でも通園制度、横浜市が8月から試行 13施設で、1時間300円

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年6月21日 21時51分

-

「まかせてIT DXシリーズ」を幼稚園・保育園分野に拡充 保育現場の安心・安全をトータルで支援する“幼稚園・保育園ソリューション”を提供開始

PR TIMES / 2024年6月20日 15時45分

-

「こども誰でも通園制度」旭川市でスタート 親が働いていなくても…生後6か月から2歳までの子どもが対象 北海道内はあわせて8つの市町で“お試し運用”開始

北海道放送 / 2024年6月17日 18時43分

-

認定こども園への移行前後も安心!ICTシステム活用法の無料オンラインセミナーを7/9開催 ~業務の効率化・負担軽減を目指して~

@Press / 2024年6月4日 10時0分

ランキング

-

1上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向

読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分

-

2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4毎回"完売"続出。築地銀だこの「ぜったいお得な回数券」は、PayPay併用でさらにお得!

東京バーゲンマニア / 2024年6月30日 9時3分

-

5意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください