「相続放棄しようかなぁ…」 相続税を考慮した事前対策とは

ファイナンシャルフィールド / 2018年12月29日 10時10分

「相続放棄しようかなぁ…」 お客様のつぶやきに、「借入金などマイナスの資産だったのですか?」とうかがったところ 「いえ、プラスの資産です。実家の家と土地です。」とのご回答が。 プラスの資産であれば、相続した方がご自身の今後にも役立つのではと思うのですが、 一人っ子のため相続税の支払いが心配とのこと。詳しくお話をうかがってみました。 一昨年、お母様が亡くなり、そのときは大きな相続はなかったので、何も相続対策をしなかったそうです。今年に入りお父様が他界。ご葬儀からお墓の手配、ご実家の荷物の整理など大忙しの日々で、そのときも相続の準備どころではなかったそうです。 ようやく最近、実家はどうしたものかと、考えられるようになったのですが…

相続税の基礎控除額が変更に

テレビでも相続税について特集が組まれたり、実際のシミュレーションをされているため、情報は皆さまにも届いていると思います。

平成27年、今から3年前に相続税の基礎控除額が変更になりました。

改正前:5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

改正後:3000万円+( 600万円×法定相続人の数)

8000万円の相続財産があったとします。改正前であれば、一人っ子の方でも6000万円が基礎控除されました。しかし、改正後は3600万円しか基礎控除はされません。

ご兄弟が少ないほど、揉め事は少ないから良いと思われがちですが、法定相続人が少ないという点では相続税の心配が増えることになります。(注:相続する資産の種類によっても異なります)

ご兄弟が少ない、もしくは一人っ子の方こそ、相続税を意識しておかなければならないのです。

上記の例の場合、どのぐらいの相続税を支払わなければならないのでしょうか?

●相続財産8000円、法定相続人1人

8000万円-{3000万円+(600万円×1人)}=4400万円

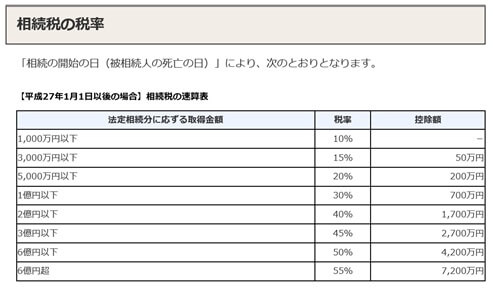

4400万円×20%-控除額200万円=680万円

相続税 680万円

※図表1 国税庁HPより

かなりの現金を準備しておかなければならないことが分かります。

ちなみに、改正前の基礎控除額で計算すると、相続税は250万円です。これほどにも違うのですね。冒頭のお客様のつぶやき「相続放棄しようかなぁ」と言うのもうなずけます。

生前にできること

では、今回のケースでは何か対策ができたのでしょうか?

相続税の試算は事前にある程度、行うことができます。所有する資産ごとに評価格がいくらなのか、まずは試算してみます。そのうえで、法定相続人の数もわかっていますので相続税がいくら必要なのかを算出します。多少の変更はあると思いますが、大幅に変わるという可能性は低いでしょう。

今回のケースは「二次相続」と言います。お母様が亡くなられたときが「一次相続」です。一次相続の場合は、亡くなられた方の配偶者が生存されていますので、さまざまな控除を使うことで相続税の発生はかなり少なくなります。

しかし、「二次相続」の場合、配偶者控除はありません。基礎控除が引かれて残りの資産に相続税がかかりますので、支払いができるよう現金・預貯金を準備しておく必要があります。

親から子へ大切な資産を相続するために、相続税の準備は生前から行っておくと安心です。

補足1:一次相続では「配偶者の税額軽減の特例」が使えるため、相続財産の評価額を軽減することができます。二次相続においては「小規模宅地等の特例(※)」が適用にならないか事前に要件を確認しておくと安心です。

※被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合に80%または50%まで評価額を減額できる特例です。

補足2:一次相続の際、二次相続を想定して土地の一部を分配して贈与したり、他の財産で相続をしたりなどの対策も可能です。

<事前対策の例>

・生命保険金の非課税枠を活用

(500万円×法定相続人の数)

・生前贈与の非課税枠を活用

(年間110万円までは非課税)

生命保険には非課税枠があります。今回のケースでは、お子さまが受け取れる生命保険にご加入されておくことで、お父様が亡くなられたときに500万円までは非課税で受け取ることができます。(500万円×1人=500万円)

また、暦年贈与と言って、毎年、資産を贈与することができます。年間110万円までが非課税となりますので、こつこと毎年、資産をお子さまへ贈与することができます。

生命保険で500万円分、暦年贈与で180万円分を贈与していれば、例の相続税は準備できることになります。この2つの対策だけでも、相続税の準備はできます。

特に一人っ子の方は、相続税の負担が大きいです。事前の対策をとることでスムーズに資産を継承できるようご準備いただければと思います。

出典

※図表1 国税庁HPより引用

Text:藤井 亜也(ふじい あや)

株式会社COCO PLAN (ココプラン) 代表取締役社長

この記事に関連するニュース

-

相続税の計算は4段階!…相続専門税理士が教える、相続税のしくみと財産評価の超キホン

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月24日 14時15分

-

親は「争いになるような財産はない」と言っています。本当に相続対策は必要ないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月17日 2時0分

-

【終活】家の片付けはマメにしていますが「節税対策」のほうは具体的にどんなことをしたらよいですか? 相続人は独身の子ども2人で、遠方で暮らしています。

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月13日 9時30分

-

76歳男性「知りませんでした…」毎年110万円ずつ贈与する“定番の相続税対策”がムダに終わる危機に冷や汗【FPが助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月7日 11時15分

-

70代の父、危篤…母&兄はずっと2人で相続相談、弟はひとり蚊帳の外「この状況、納得できません」「相続について教えてください」→税理士が助言

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月4日 11時15分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2「モノ屋敷の実家を片付け」嫌がる母と攻防の顛末 「絶対に捨てられない母」をどう説得したのか

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 13時0分

-

3朝ドラ「虎に翼」後半戦がますます面白くなる根拠 「パイオニアとしての成功物語」からどう変わる?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 11時0分

-

4まもなく上場「タイミー」やって見えた本質的課題 ガチの隙間時間ではできず、微妙に使い勝手に難?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 12時0分

-

5「A-10を退役させろ」ついに年貢の納め時? スーパー攻撃機も「現代戦では使えない」を示したロシアのライバル機

乗りものニュース / 2024年6月29日 6時12分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください