投資信託には「2+1」のコストが掛かる どうゆうこと?

ファイナンシャルフィールド / 2019年1月2日 9時0分

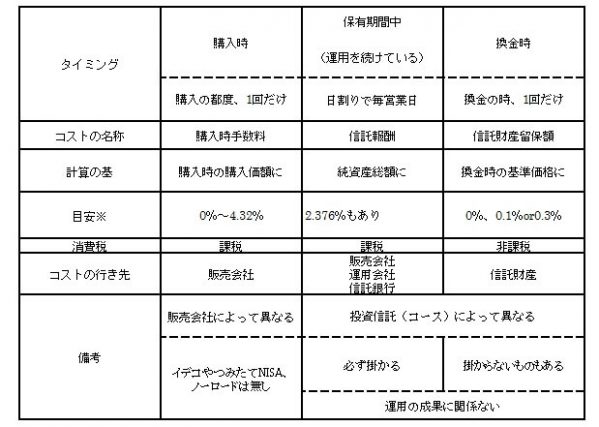

投資信託には「2+1」のコストが掛かると申し上げてきました。 本稿では、投資信託のコストのまとめと補足です。

投資信託のコストについて…まとめ

投資信託に掛かるコストについて、上記の表にまとめてみましたが、いかがでしょうか?

タイミング別にみると、「投資信託って、いつも、コストが掛かる」というイメージになってしまいそうですね。「まあ、運用をプロに任せているのだから当然といえば、当然」と醒めた見方をする読者もいらっしゃるでしょうか。

もし、予定通り2019年に消費税の税率UPがなされれば、少なくとも購入時手数料や信託報酬にも影響します。つまり、事実上、「コストUP」ということになります。

だからといって、投資信託を「増税前のタイミングに、駆け込みで購入する」というのは違うような気がします。投資信託のコストに掛かる消費税の税率の変化を「投資のタイミング」と捉えて投資を行うのも、何だか違うような気がします。

投資信託をコストだけで選ぶのなら

投資信託の購入のタイミングを「消費税の増税前」とするのは違和感があります。投資信託をコストだけで選ぶのは、いかがなものでしょうか?

もし、投資信託をコストだけで選ぶのでしたら、「ノーロード」で「信託財産留保額が掛からない」、そして「信託報酬がなるべく安い」投資信託を選べば良いのです。つまり、「コストを極力抑えた投資信託選び」が実現することになります。

しかし、投資信託の運用の成果とコストの高低は、リンクするものなのでしょうか?

いかにコストを抑えようとも、「運用の成果がイマイチ振るわない」となれば、やはり面白くないですよね。まあ、運用の成果が振るわないのに「コストがたっぷり掛かる」場合は、もっと腹立たしくなりますが…。

まだ、「コストが抑えられている、でも運用の成果が振るわない」方がマシですかね?

逆に、コストはしっかり取られるけど「満足が行く、そして納得できる運用の成果を上げてくれた」という投資信託の方が良いと筆者は思います。

コストは投資信託を選ぶための目安にはなると思いますが、「コストだけで投資信託を選ぶ」のも違うと思うのです。

かつては「回転売買」、すなわち「乗り換え」を繰り返すのが販売の主流(?)

今度は、投資信託を売る側、すなわち、投資信託の販売会社の側からコストを考えてみることにしましょう。

かつては投資信託の販売というと、ワンショット(=まとまった金額による一括投資)による回転売買…つまり「乗り換え」がメインだったような気がします。「乗り換え」とは、今、持っている投資信託を売るのと同時に、新たな投資信託を購入することです。

筆者が今から10年ほど前に、ある投資家の、銀行における投資信託の購入履歴を見せてもらったのですが、規則正しく「半年ごと」に投資信託の「乗り換え」が行われていました。

筆者も当時は若かったですね。思わず、「へぇ~」と感嘆の声を上げてしまいましたが、投資家がキチンと利益を上げることができていれば、別に乗り換えでもナンでも良いと思います。

しかし、乗り換えを繰り返すたびに、見事に投資家のお金がシュリンクし続けていました。最初は「億単位」だったのが、「このまま続けていると、千万を切るかもしれませんね」と言ってしまえるほどに。

なぜ、こんなことになっていたのかといえば、勘の鋭い読者なら、もうお気づきかもしれませんね。いわゆる「手数料(=購入時手数料)稼ぎ」です。ちなみに、上述の「半年ごと」とは、3月と9月です。つまり、「(販売会社である銀行の)決算」のタイミングということですね。

決して、極端な例ではないと思いますよ。金額はともかく、同じような話は、1件や2件ではありませんから

これからは「保有し続ける」が主流に(?)

引き続き、投資信託を売る側、すなわち、投資信託の販売会社の側からコストを考えてみることにします。

これからは「投資信託の乗り換え」ではなく、投資家に、一度買った投資信託を「いかに長く持ち続けていただくか」というのが、販売会社のスタンスになると考えられます。

なぜでしょうか?そうです。信託報酬を得続けることができるからです。

例えば、信託報酬1.08%の投資信託を1億円、10年持ち続けた投資家がいたとしましょう。

108万円の信託報酬が、毎年、入ってくることになるのです。もちろん、投資信託は運用していますから、1億円が1億円のままということはありえず、日々、変化します。また、信託報酬は、その全額が販売会社のものになるわけではなく、販売会社と運用会社、それに信託銀行とで按分して受け取ります。

投資家に長く持ち続けてもらって、信託報酬で稼ごうというのですから、投資家が購入した時に掛かる「購入時手数料」は、(販売会社は)まあ、それほどこだわらなくても良いわけです。

販売会社は「保有し続ける」で稼ぐ時代か?…その究極はイデコと、つみたてNISA

イデコ専用の投資信託をみていると、純資産総額が増え続けているか横ばいのものがほとんどで、「純資産総額が減り続けている」ものは無いようです。

と言いますのも、イデコは60歳(=いずれは65歳)まで掛け金を拠出し、運用を続けることが前提で、換金することはできても、換金した現金を途中で引き出すことは原則としてできません。また、掛け金の拠出もワンショット(=一括)ではなく、少なくとも年に2回以上、毎月が原則の「積み立て投資」です。

なので、投資信託の純資産総額が増え続けて当たり前は、言い過ぎかもしれませんが、イデコ専用の投資信託の純資産総額は増え続ける環境が整っているのです。

イデコ専用の投資信託は「つみたてNISA」にも、似たようなことが言えると思います。

しかし、「つみたてNISA」はイデコとは異なり、換金した現金をいつでも引き出すことが可能です。しかし、非課税の期間は20年、そして、投資の方法は「毎月、定期的に積み立て投資」が前提です(=金融機関によっては「増額月」を設けることもできますが)。

イデコにせよ、つみたてNISAにせよ、「長い時間を掛けて、積み立てて投資をする」スタンスです。販売会社の側に立って考えると、「時間と共に純資産総額が増える」、すなわち「時間と共に、信託報酬の額が増えていく」ということになります。

信託報酬で稼ぐ、つまり、投資家が保有し続けている投資信託の信託報酬で稼ぐ、ということですが、ワンショットによる投資信託の販売に慣れてきた販売会社の従業員はもちろん、販売会社の経営姿勢を変えることができるのでしょうか?

まとめに代えて

コストの補足ということで、コストの行き先である販売会社の、その販売の主流についてみてきました。

イデコやNISAなどの国の後押しもある投資信託ですが。まだまだ、馴染まないと申しますか、難しい側面もありますね。読者の皆さまの理解の手助けになることを願いつつ、本稿のペンを置かせていただきます。

Text:大泉稔(おおいずみ みのる)

株式会社fpANSWER代表取締役

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【新NISAおすすめ投信】水瀬ケンイチさんが「eMAXIS Slim“オルカン”」を全力で推すワケ

Finasee / 2024年6月19日 17時0分

-

「新NISAは“オルカン”。成長投資枠なら一括投資がおすすめ」とFP横田健一さんが断言するワケ

Finasee / 2024年6月11日 19時0分

-

【新NISA】商品選びに迷ってはいませんか? 投資信託の基本的な仕組みと注意点まとめ

MONEYPLUS / 2024年6月11日 7時30分

-

資産形成は「インデックスファンドから」と言うけれど、種類がありすぎ…どれを選んでも同じ? それとも違いがある?

Finasee / 2024年6月10日 12時0分

-

信託報酬引き下げ競争はメリットだけではない? その行き着く先とは

MONEYPLUS / 2024年6月5日 7時30分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください