生活保護を受けている人たちはなぜ保護開始に至ったか?年代別の保護開始理由とは

ファイナンシャルフィールド / 2020年7月7日 9時20分

新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に厳しい状況の人が増えているようです。早く終息して、元の生活ができるように願うばかりですが、収入が思うように戻らなかった時のために、セーフティーネットの1つである生活保護について、すでに保護を受けている世帯の開始理由を確認してみました。

生活保護の開始は貯蓄等の減少・喪失が最多

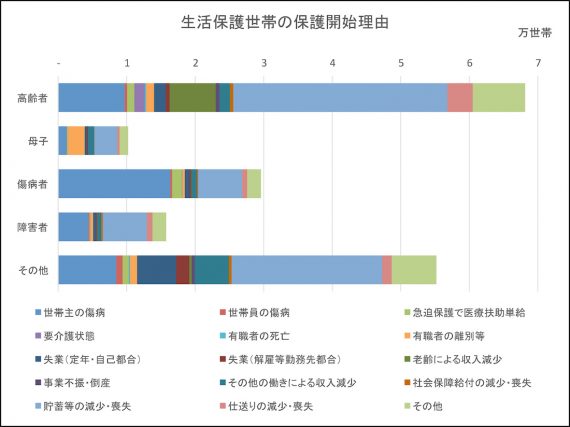

厚生労働省の被保護者調査では、生活保護を受けている世帯に対し、保護開始理由を調査しています。下記のグラフは、2018年度の調査結果から世帯構成別に保護開始理由をまとめたものです。

資料:厚生労働省『平成30年度被保護者調査』

保護開始の理由は、傷病者世帯以外の高齢者世帯・母子世帯・障害者世帯・その他世帯で、「貯蓄等の減少・喪失」が最も多くなっています。

例えば、高齢者世帯では保護を開始した6万8149世帯のうち、3万1242世帯が「貯蓄等の減少・喪失」を理由にしています。傷病者世帯では「世帯主の傷病」が最も多く、母子世帯は「有職者の離別等」が2番目、障害者とその他の世帯は「世帯主の傷病」が2番目に多くなっています。

傷病や離別によりすぐに保護開始になったのか、その後貯蓄等で何とか耐えていたものの、最終的に保護開始に至ったのかは、各世帯によって分かれそうです。

その他の世帯は若年層世帯が含まれているため、「失業(定年・自己都合)」や「その他の働きによる収入減少」等、仕事の状況変化を理由としている世帯も比較的多くなっています。

働く環境の改善は保護世帯の減少に好影響

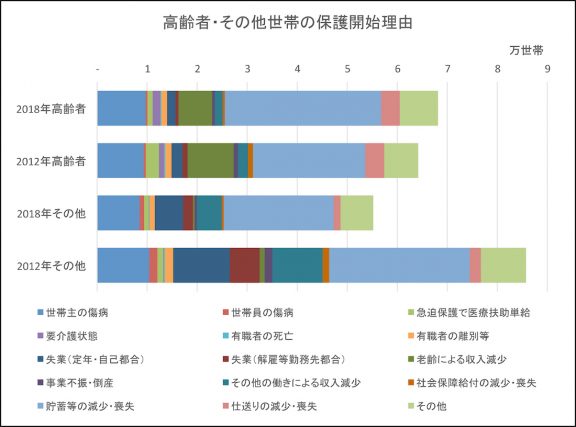

次に時代によって開始理由に違いがあるのか確認するため、2018年の結果を6年前の2012年と比較してみました。グラフでは高齢者世帯とその他の世帯を取り上げています。

資料:厚生労働省『平成30年度被保護者調査・平成24年度被保護者調査』

2012年と2018年を比べると、全体では2018年のほうが約6万世帯少なく、特にその他の世帯では、8万5756世帯から5万5190世帯へ約3万世帯も減っています。

開始理由を見ると、「失業(解雇等勤務先都合)」や「老齢による収入減少」、「事業不振・倒産」の減り方が大きいです。アベノミクス効果なのかは定かではありませんが、働く環境が大きく改善した結果といえそうです。

しかし、高齢者世帯等は働く環境が改善しても働いていない場合が多いので、貯蓄等の減少・喪失により保護開始となる人が増え、高齢者世帯全体も6年間で増えています。

高齢になるほど貯蓄等の減少・喪失を理由に保護開始となっている

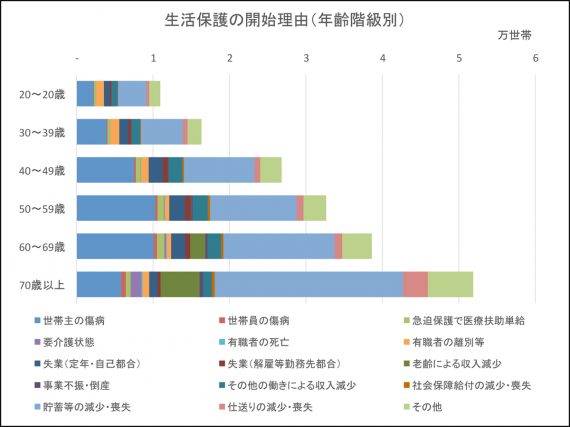

最後に生活保護を受けている世帯について、世帯主の世代別に20歳代から70歳代以上まで分けて、保護開始理由を確認してみました。

資料:厚生労働省『平成30年度被保護者調査』

グラフを一目見てわかるように、高齢になるほど保護を開始する世帯が多くなっています。70歳以上世帯の開始理由では、健康状態の悪化(世帯主の傷病等)は少数で、経済状態の悪化(収入や貯蓄等の減少・喪失)を理由としている方が圧倒的に多いです。

経済状態の悪化が突然起きたのであれば対処が難しいですが、徐々に悪化したのであれば、改善するチャンスが1度や2度はあったかもしれません。調査では保護開始の理由が14種類挙げられていますが、その他の中にまだまだ違う理由がたくさんありそうです。

生活保護制度は、生活に困っている人の頼りになる必要不可欠な制度です。ただ、税金を活用している以上は納税者の納得できる運営が重要です。多くの人が生活保護制度のことを知り、状況を理解し、本当に困っている人に対して優しく手を差し伸べてほしいものです。

執筆者:松浦建二

CFP(R)認定者

関連記事

生活保護ってどのような制度なの?8種類の扶助の内容とは

本当に困ってしまった時に! 知っておきたい生活保護制度の仕組み

生活保護を受けている人数と世帯数はどう推移している?

この記事に関連するニュース

-

「106万円の壁」撤廃はメリットだらけ…手取りも年金も増える「新ルール」で得する人、損する人

プレジデントオンライン / 2024年12月18日 7時15分

-

海外ではこんな制度はありえない…「主婦年金」の廃止見送りで"3号主婦"本人を待ち受ける残酷な未来

プレジデントオンライン / 2024年12月18日 7時15分

-

年金月6万円「食べ物が買えない」と瘦せ細る〈77歳の独居女性〉。6畳のボロアパートで寝込んでも「生活保護を断固拒否」するあまりに哀しい過去

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月5日 8時15分

-

60代の父が生活保護を頼るらしく、「扶養照会」が届いていました。私の年収は300万円なのですが、それでも扶養すべきなのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月30日 2時10分

-

高齢夫婦は「月3.8万円」の赤字→老後に備えようにも「手取りが上がらない」現役世代の悲鳴

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月28日 18時45分

ランキング

-

1なぜ百貨店は正月に休むのか 「人手不足」説に隠れた各社の真意

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年12月27日 8時5分

-

2三菱UFJ銀、不具合「ほぼ解消」=サイバー攻撃が原因

時事通信 / 2024年12月27日 19時3分

-

3「軽自動車を国民車に育て上げられた憧れのおやじさん」スズキ鈴木修氏死去にトヨタ豊田章男会長コメント全文

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年12月27日 19時8分

-

4年金15万円・71歳ひとり暮らしの母「年寄り扱いするな!」と威勢がよかったが…半年ぶりの帰省で目の当たりにした「変わり果てた姿」に43歳息子、絶句

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月27日 8時15分

-

5「ブラックリスト入り」しようが「借金が少額」であろうが…〈自己破産〉をためらう必要がないケース【元キャリア官僚の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月27日 17時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください