次世代社会の成長を支える「グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド」

Finasee / 2023年2月16日 17時0分

Finasee(フィナシー)

農業は次世代社会における成長産業に

あかつき証券、SMBC日興証券、香川証券の各証券会社店舗で購入できる「グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド」への関心が高まっている。ファンドの設定・運用は日興アセットマネジメントで、マザーファンドの運用は、米国の運用会社であるラザード・アセット・マネジメント(以下、ラザード)が行う。

人々の食料危機に対する関心は高い。同ファンドのコンセプトについて、複数の販売金融機関に感想を聞いたところ、「食料危機は今後の最重要テーマ」、「農業関連は期待できる」、「農業は、人が生きていくうえで必要なもの」といった声が、数多く寄せられた。

グローバルでも、農業に対する関心は高まってきている。米Amazonの創業者であるジェフ・ベゾス氏は、アグリ・ベンチャー企業に多額の出資を行い、米マイクロソフト創業者であるビル・ゲイツ氏は、米国で最大の民間農地所有者だ。名だたる起業家の多くが農業に注目し始めていることからも、農業は紛れもなく、次世代社会における成長産業になりうるだけの潜在力を持っている。

なぜ、食料をテーマにしたファンドを立ち上げようと思ったのか。日興アセットマネジメント資産運用サポート部グループマネージャーの西岡佑氏は、このファンドの新規設定については3つの理由があるという。それは、「第一に、地球温暖化現象と人口増加による食料危機。第二は、農業・食料分野の株価がユニークであること。第三は、農業・食料分野の足元で大きなイノベーションが起こっていること」(西岡氏)だ。

第一の理由については、恐らく多くの人が何となく理解しているだろう。ニュースにも頻繁に取り上げられており、地球の気温は年々着実に上昇している。「温暖化が進めば水不足が深刻になり、穀物の育成にダメージを及ぼします」(西岡氏)。また人口増加も、食料確保にとって深刻な問題だ。日本をはじめとする先進諸国では人口が減少傾向にあるが、インドやアフリカではまさに人口爆発が起こっている。2022年11月に80億人を突破した世界人口は、2058年には100億人を超える。人口が増えれば食料需要が高まるため、「フードロスを無くすのと同時に、テクノロジーによって農業の生産性を向上させ、かつフードエボリューションと言われる、植物肉や培養肉、昆虫食の研究開発が一段と加速すると考えています」(西岡氏)という。

テクノロジーの進化は農業を支える重要ファクターテクノロジーは、これからの農業を考えるうえで重要なファクターになる。これが第三の理由で、まさに今、農業・食料分野において大きなイノベーションが起きようとしている。「さまざまな分野でデジタル化が進むなか、農業分野はそこから取り残されていました。しかし近年、食料不足に対する危機感が高まったこともあり、スマート農業やアグリテックなど、農業とデジタルテクノロジーの組み合わせによって、農業の生産性を向上させる取り組みが注目を集めています。今までの遅れを取り戻すという点においても、これから高い成長期待が寄せられています」(西岡氏)。

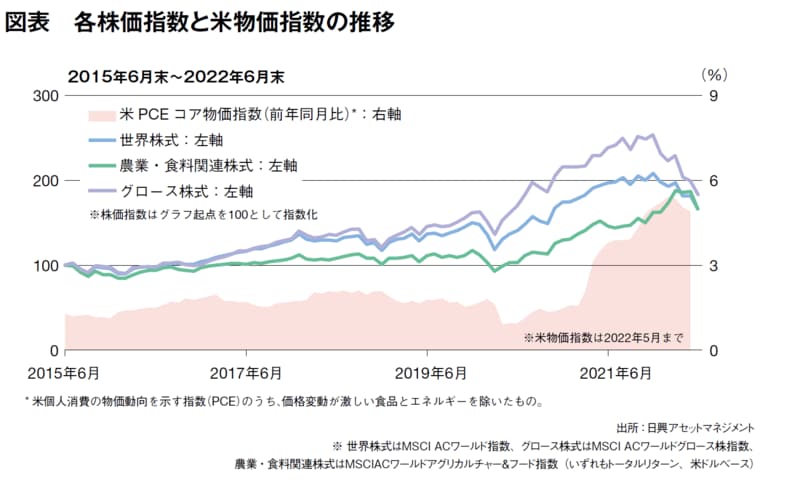

また投資対象という観点から見ても、先述した理由の通り農業・食料関連は、なかなかユニークな存在だ。まず、インフレに対する耐性が高いことだ。言い換えると、インフレリスクをヘッジするうえで有効なパフォーマンスが期待できるということだ。米FRBが重視する物価指数である「PCEコア物価指数」の前年同月比と、MSCI ACワールドアグリカルチャー&フード指数(以下、農業・食料関連株式)の値動きを比較すると、物価の上昇に対して、農業・食料関連株式の株価は、素直に連動して値上がりしている(図表1)。しかも、MSCI ACワールド指数という世界全体の株価動向を示す指数を、インフレ時には上回る動きさえ見せている。

有効なのはアップサイドだけではない。マーケット全体が大きく値下がりする場面で、農業・食料関連株式の株価は、小幅の下落率で止まる傾向がみられる。「2008年のリーマンショックで、世界の株価指数は最大54%の値下がり率となりましたが、農業・食料関連株式の株価下落率は44.3%に止まりました。さらに言えば、グロース株と正の相関性が低いという特徴もあります。たとえばナスダック100と農業・食料関連株式の株価の相関係数を見ると、0.39でしかありません」(西岡氏)。

幅広いユニバースから割安成長銘柄を厳選相関係数が1だと、異なる2つの資産の値動きは同じになり、強い正の相関があるが、0に近づくほど正の相関性は弱まる。つまり株式ポートフォリオ、特にグロース株式でのポートフォリオを保有している投資家にとって、農業・食料関連株式は、リスク分散に有効な投資対象となる可能性が高いと考えられるのだ。

具体的に、ファンドの中身について見ていこう。まず、同ファンドの実質的な運用は、投資顧問会社である米国のラザードが行っていることだ。では、なぜラザードなのか。「今回、ラザードに投資顧問をお願いしたのは、同社が以前から農業・食料関連ファンドを運用しており、そのトラックレコードが堅調に推移していたからです。また、運用チームはコモディティの運用も行っており、農業・食料分野で重要なコモディティの知見も活かせる事もラザードを投資顧問に迎えた理由のひとつです」(西岡氏)。

2022年12月末時点における組入銘柄数は33銘柄。アクティブ運用ファンドのなかでも、ポートフォリオの構成銘柄数はかなり少ない方だろう。ただ、これは相当に銘柄を厳選した結果であると考えられる。「農業・食料関連株式というと農業、農作物、食品、小売というイメージがまず先に立ちますが、このファンドでは、これらに加えて肥料・農薬や医薬品、バイオテクノロジー、産業機械、など、さまざまな領域にまたがってユニバースが設定されています」(西岡氏)。

また農業や食品分野は大型企業、超大型企業が主力を占めるが、同ファンドには中小型企業も30%程度、資金を振り向けている。これは、中小型企業の中から最先端のテクノロジーが出現する可能性を、パフォーマンスに反映させるためでもある。非常に幅広いユニバースから、指数構成外銘柄をピックアップするために、銘柄選定に際してはデータサイエンスのテクノロジーも駆使している。

農業・食料関連株式への投資というと、何となくディフェンシブなイメージが先に立つが、実はかなり高い成長率が期待されている。同ファンドの投資カテゴリーのひとつである「フードエボリューション」領域への投資額は、2012年から2021年までの年平均36%程度で伸びているのだという。「農業・食料関連株の分野は高い成長率がありながら、株価のバリュエーションは割安です。認知度がやや低い分野ですが、これからさまざまな形で発信力を高めることにより、この領域に対する投資家の関心を高めていきたいと考えています」(西岡氏)。

食料問題が深刻化するのは、まさにこれからだ。今後、30年、50年と続く、人類の命に関わる大きな課題だけに、長期的な視点での投資に親和性が高いテーマと考えられる。

Finasee編集部

金融事情・現場に精通するスタッフ陣が、目に見えない「金融」を見える化し、わかりやすく伝える記事を発信します。

この記事に関連するニュース

-

「Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)」でも注目。「S&P1000」は「S&P500」と何が違うのか

Finasee / 2024年11月19日 19時40分

-

「S&P500」にゴールドをプラス、年70%を超えてのトータルリターンを記録したファンドがネット証券の売れ筋に急浮上!

Finasee / 2024年11月12日 7時0分

-

ついに60万円台突入!まつのすけのポイント投資&投資信託だけで、目指せ100万円!

トウシル / 2024年11月6日 8時0分

-

株価のパフォーマンスと企業収益の「断ち難い関係」とは【資産運用のプロが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月30日 8時15分

-

S&P1000も登場!大統領選が追い風に?注目の「米中小型株」に投資できるETFとファンド

MONEYPLUS / 2024年10月26日 7時30分

ランキング

-

1「築浅のマイホームの床が突然抜け落ちた」間違った断熱で壁内と床下をボロボロに腐らせた驚きの正体

プレジデントオンライン / 2024年11月22日 17時15分

-

2三菱UFJ銀行の貸金庫から十数億円抜き取り、管理職だった行員を懲戒解雇…60人分の資産から

読売新聞 / 2024年11月22日 21時35分

-

3物価高に対応、能登復興支援=39兆円規模、「103万円」見直しも―石破首相「高付加価値を創出」・経済対策決定

時事通信 / 2024年11月22日 19時47分

-

4【独自】船井電機前社長『不正を働いたことはない』 “破産の申し立て”は報道で知る「本当に驚いた。なんでこんなことに…」

MBSニュース / 2024年11月22日 18時20分

-

5相鉄かしわ台駅、地元民は知っている「2つの顔」 東口はホームから300m以上ある通路の先に駅舎

東洋経済オンライン / 2024年11月22日 6時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください