【独自速報】掛金上限額アップ、デジタル化―「iDeCoの今と将来」を国民年金基金連合会に聞く

Finasee / 2024年6月3日 12時0分

Finasee(フィナシー)

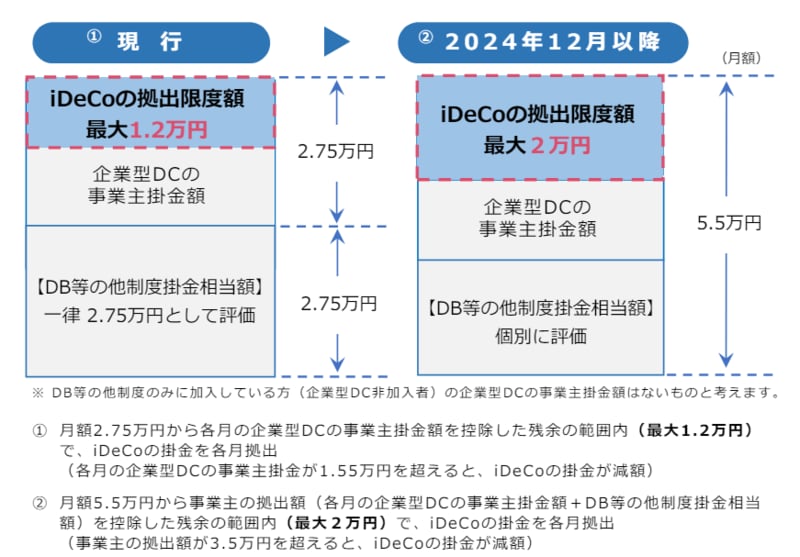

DB加入会社員、公務員のiDeCo掛金上限額がアップ

2024年6月現在、確定給付企業年金(DB)に加入する会社員や公務員のiDeCo掛金上限は一律で月額1.2万円。これがどう変わるのでしょうか。

「24年12月施行の改正で最大月額2万円までiDeCoに拠出できるようになります」と国民年金基金連合会・確定拠出年金部の正野直子部長。

出所:厚生労働省

出所:厚生労働省

現在、勤め先の会社が確定給付型企業年金(DB)と確定拠出型企業年金(DC)と2つの制度を導入している場合、DBの掛金を一律2.75万円とみなし、残りの2.75万円がDCの掛金限度額となっています。全体では最大合計5.5万円となります。

しかし実際に企業が支払っているDBの掛金平均額は1万3691円。一律2.75万円としたDBの掛金相当額の半分ほどしか活用されておらず、さらに企業間でも金額に差があることが分かりました。そこで、これまで一律だったDBの掛金相当額を、個々の企業の掛金実態に即して算出し、一律2.75万円との間に差額があれば、DCやiDeCo分として活用できるようになるのが改正の趣旨です。

つまり、全体の5.5万円の限度額から各企業のDB掛金額を差し引いて、次にDCの掛金額を引いた残りの額をiDeCoの掛金(最大2万円)として出せることになります。DBに加入する会社員や公務員の多くにとって、掛金上限額が上がるメリットがもたらされるのです。

一方でiDeCo加入者の利便性には課題も生じます。今までは加入資格によって上限額が一律で決まっていたため、iDeCoへ加入できるかどうかや掛けられる金額についてすぐに知ることができました。今後はDBの掛金額とDCの掛金額を合算しないと各自の正確な額が分からないため、スピード感や利便性にはやや難ありと言えなくもありません。加入者ごとにDC掛金額を最大限使い切れるようになるメリットの反面とは言えますが、この点についてはデジタル化に解決策がありそうです。

iDeCoのオンライン加入は昨年比約3倍の勢い 国民年金基金連合会・確定拠出年金部の正野直子部長

国民年金基金連合会・確定拠出年金部の正野直子部長

これまでにもiDeCoではさまざまな電子化で利便性が向上しています。例えば申込加入手続きのオンライン化は21年から始まっています。iDeCoの運営管理機関(取扱金融機関)は現在150 を超えますが、うち34の運営管理機関でネット申込が可能です(24年4月時点)。

「オンラインによる加入申請状況は13.6%(23年4月)から36.1%(24年4月)に3倍近く増加しており、成果も出てきています」と正野部長(下表参照)。

電子申請による加入状況(2024年4月分)

新規加入者 14,102人(36.1%) 新規運用指図者 5,722人(33.4%)※カッコ内は電子申請率

iDeCoでは加入手続きのほか、確定申告などに必要な小規模企業共済等掛金控除証明書の電子交付も既に可能です。さらに住所変更や掛金額の変更など手続きもオンラインで行えるようシステム開発に着手しており、2025年末サービス提供をめどに取り組みが進んでいます。この諸変更手続きのオンライン化にはマイナポータルを活用するため、個々の運営管理機関のシステム構築の負担も軽減できる見込みです。より多くの運営管理機関のデジタル化が進めば、加入者の利便性はさらに増すことになります。

マイナポータルを活用したデジタル化の取り組みはさらに続きます。前述したiDeCoに掛けられる金額などを含めた個人ごとの詳細についても、将来的にオンラインで可視化できるよう検討を進めています。

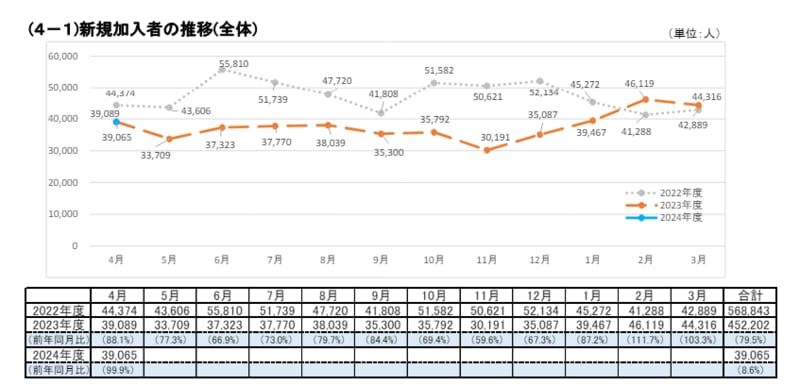

4月末のiDeCo新規加入者数は昨年並み、第1号加入者は32%増直近のiDeCo加入者数の現状はどうなっているのでしょうか。

図表:新規加入者の推移(全体)(2024年4月)

出所:iDeCo公式サイト「加入等の状況」

出所:iDeCo公式サイト「加入等の状況」

2024年4月末のiDeCoの新規加入者数は3万9065人(対前年同月比99.9%)。中でも第1号加入者が5754人(同132.6%)、第2号加入者が3万1337人(同94.9%)、第3号加入者が1586人(同114.0%)などとなっています。

さらに注目すべきがiDeCo+(中小事業主掛金納付制度、イデコプラス)の状況です。「24年4月の実施事業所数は対前年同月比で124.3%。恒常的に20%程度増えています」(正野部長)。

iDeCo+は従業員本人がiDeCoに加入し、追加で事業主からも掛金を拠出する制度。実施事業所数は7602に上り、拠出対象者は4万8423人と着実に増加を続けています。

新規加入者の傾向を直近5年間(19年~23年)で振り返ると、20年~22年はコロナ禍であり、かつ22年10月には企業型確定拠出年金(DC)の加入者がiDeCoに加入しやすくなるなどの出来事がありました。「2022年10月~12月のあたりはやはり加入者数が増えているんですね」とグラフを示す正野部長。コロナ禍の巣ごもり需要もあり、20年~22年度は年間加入者数がそれぞれ昨対比で増加、特に22年10月は前述の加入できる条件が広がったため前月比で約1万人も増加。中でも企業年金のある第2号加入者数増の影響が顕著でした。

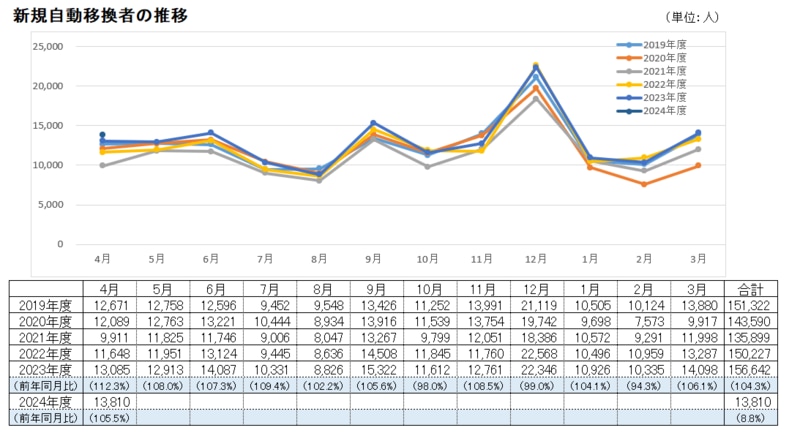

自動移換者数の改善にはさらなる対応が必要図表:新規自動移換者の推移(2019~2023年度)

出所:国民年金基金連合会

出所:国民年金基金連合会

自動移換とは、企業型DCのある会社から転退職する際に、6カ月以内にiDeCoや転職先の企業型DCに資産を移換する手続きをしないと、自動的に現金化されて国民年金基金連合会に資産が移換されること。直近5年間で見ても、申出なし移換※が施行された18年を除き、毎年同じような推移で状況の改善はみられません。

※申出なし移換…転退職後6カ月以内までに移換手続きがなかった場合に、企業型DCの加入者資格もしくはiDeCoの加入者・運用指図者資格の取得が登録情報で突合できれば本人の申し出なしでも当該DCに自動で移換が行われること。

この点については「さらなる改善には制度的な対応が必要と考えています」と正野部長。

国民年金基金連合会へ自動移換された管理資産総額は3000億円を突破すると見られます(2024年度決算見込み)。

自動移換になると運用ができず、管理手数料もかかります。ただし、自動移換になった場合でもiDeCo等に手続きをすれば 運用を再開できるので、該当する人は早めに対処する必要があります。転職率が高まる昨今、適切な移換手続きの周知と実行が不可欠です。

24年12月には、よりiDeCoに加入しやすくなる制度改正も行われます。これまで会社員がiDeCoに加入するには会社の証明書(事業主証明書)が必要でしたが、これが関係機関とのデータ連携の強化により廃止になります。

企業側にもメリットがあり、年1回必要だった届け出が不要となるため事務負担が減ります。加入者にとっても会社による紙の証明書が必要なくなったことで、オンライン申込がしやすくなるなど利便性が向上します。

掛金上限額の拡大やデジタル化など、多様な取り組みでさらに使いやすくなるiDeCo。今後ますますの進化が期待されます。

Finasee編集部

「インベストメント・チェーンの高度化を促し、Financial Well-Beingの実現に貢献」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAやiDeCo、企業型DCといった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

来年50歳、退職してフリーの営業代行を始める予定です。国民年金のみになるので年金が減るのが心配…… 年金を増やすために、iDeCoと国民年金基金どちらが有利ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月18日 9時20分

-

「SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)」、業界初となる100万口座達成のお知らせ

PR TIMES / 2024年11月1日 16時45分

-

iDeCoの気になる年末調整、確定申告はどんな人が必要? 手続き方法は?【iDeCo最新加入者数速報】

Finasee / 2024年11月1日 12時0分

-

2024年12月から、会社員の「iDeCo」が拡充される? 40代で年収400万円の会社員の“節税効果”を検証します

ファイナンシャルフィールド / 2024年10月31日 5時40分

-

【年末調整】iDeCoは所得控除を受けられる?いくら戻って来る?

MONEYPLUS / 2024年10月29日 11時30分

ランキング

-

1春日部のイトーヨーカドーが閉店=「しんちゃん」のスーパーのモデル

時事通信 / 2024年11月24日 19時58分

-

2年収壁見直し、企業の9割賛成 撤廃や社保改革要請も

共同通信 / 2024年11月24日 16時22分

-

3トヨタ『ランドクルーザー』リコール…ドライブシャフト不良、走行不可能になる恐れ

レスポンス / 2024年11月24日 18時30分

-

4異例の「ケーブル盗難でリフト運休」 スキーシーズン前に 捜査は継続中

乗りものニュース / 2024年11月24日 14時12分

-

5UUUMを上場廃止させるオーナー会社の腹づもり 買収後も業績は低迷、2度目のTOBに至った深層

東洋経済オンライン / 2024年11月24日 8時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください