資産形成は「インデックスファンドから」と言うけれど、種類がありすぎ…どれを選んでも同じ? それとも違いがある?

Finasee / 2024年6月10日 12時0分

Finasee(フィナシー)

資産運用の本にはよく「インデックスファンドから始めよ」と書かれています。とはいえ、インデックスファンドは「eMAXIS Slim」シリーズや「たわら」シリーズ、「購入・換金手数料なし」シリーズ、「SBI・V」シリーズなど、多くの銘柄が存在していて、「正直何を選べばいいのか、違いが分からない!」という方も少なくないでしょう。どのように銘柄を選べばよいのでしょうか。

インデックスファンドは、日経平均株価やS&P500といった参照指数への連動を目指す受動的な運用を行うことから、銘柄ごとのパフォーマンス差はコストによるところが大きいといえます。

そこで、参考にしていただきたいのが「総経費率」です。総経費率とは運用の実績コストを表すもので、信託報酬とその他の費用で構成されます。

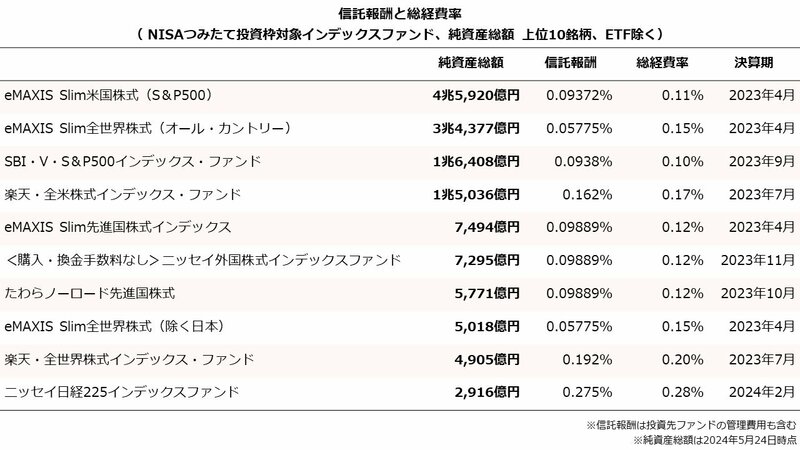

例えばNISA(新NISA)のつみたて投資枠対象インデックスファンド(ETFを除く)のうち、純資産総額の上位10銘柄の信託報酬と総経費率は以下のようになっています。

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

運用コストは基本的に小さいほど有利に働く傾向にあります。そこで今回は、NISAのつみたて投資枠の対象インデックスファンドを例に、投資対象資産別に総経費率ランキングを紹介します。総経費率は信託報酬が大部分を占めると想定されるため、信託報酬が昇順で5位(同率も含む)までの銘柄をピックアップし、総経費率でランキング化しました。

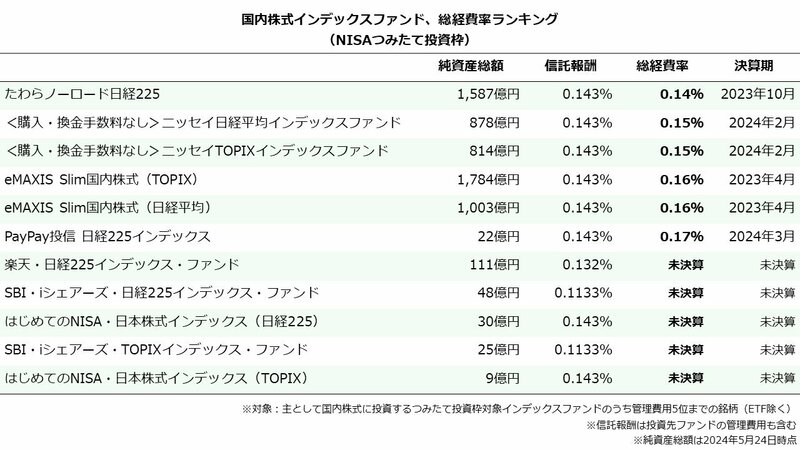

国内株は「たわら」、米国株は「SBI・V」と「iシェアーズ」が安いNISA(新NISA)のつみたて投資枠の対象ファンドのうち、日本国内の企業の株式が投資対象の「国内株式型インデックスファンド」で総経費率が最も小さかったのは「たわらノーロード日経225」でした。アセットマネジメントOneが運用する銘柄で、総経費率は0.14%です。

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

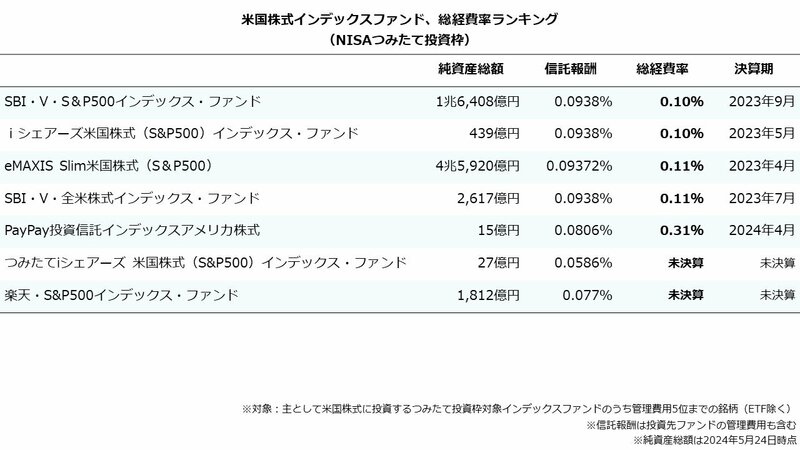

続いて、アメリカの企業の株式が投資対象の「米国株式型インデックスファンド」の場合、SBIアセットマネジメントの「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」とブラックロック・ジャパンの「iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」が同率で1位となりました。

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

グローバル株式型の総経費率は?「野村スリーゼロ」は全体でも最安

次に、複数の国や地域に投資する「グローバル株式型」のインデックスファンドランキングを見ていきましょう。

NISA(新NISA)のつみたて投資枠の対象ファンドのうち、全世界の企業の株式に投資する「全世界株式型インデックスファンド」で総経費率が最小となった銘柄は「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」です。SBIアセットマネジメントの「雪だるま」シリーズの一つで、2位の「SBI・V」シリーズ(SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド)よりも低コストという結果になりました。

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

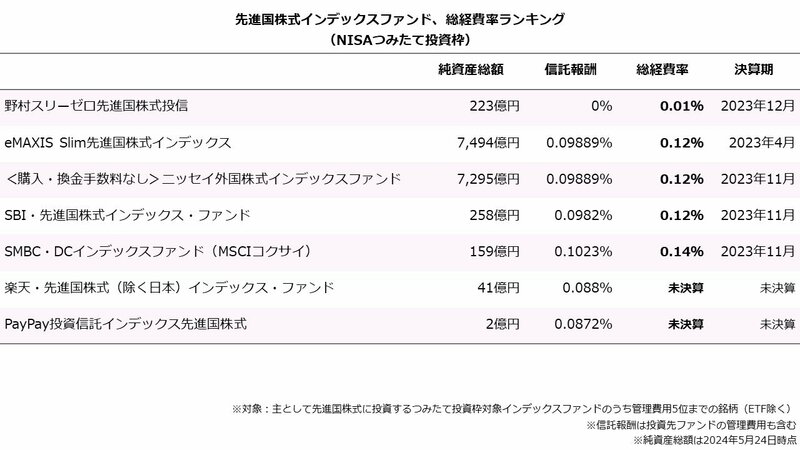

次に、欧米や日本など複数の先進国の企業の株式に投資する「先進国株式型インデックスファンド」の首位は野村アセットマネジメントの「野村スリーゼロ先進国株式投信」でした。総経費率は0.01%と、今回調査した31銘柄(未決算銘柄を含めると45銘柄)の中では最小の数値です。同銘柄は2030年12月31日まで信託報酬がゼロとなっていることが、総経費率が安くなった大きな理由です。なお2031年1月以降の信託報酬は0.11%以内で改めて決定されます。

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成

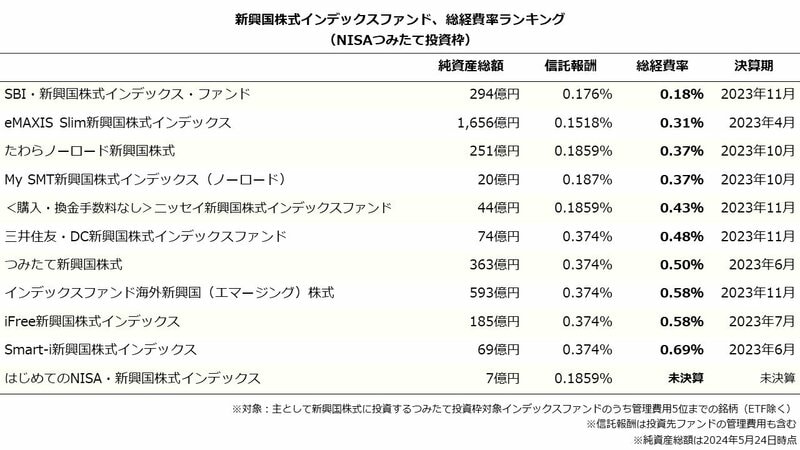

最後に、中南米、東南アジアなど複数の新興国企業の株式に投資する「新興国株式型インデックスファンド」では、「SBI・新興国株式インデックス・ファンド」の総経費率0.18%が最小でした。新興国株式型は信託報酬と総経費率のかい離が大きい銘柄が散見されますが、SBI・新興国株式インデックス・ファンドの総経費率は信託報酬とほぼ一致しています。

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成目論見書でチェックできるようになった総経費率 注意点は?

出所:投資信託協会 投信総合検索ライブラリーおよび各社目論見書より著者作成目論見書でチェックできるようになった総経費率 注意点は?

ここまで、5つの投資対象別に「総経費率ランキング」をご紹介しました。純資産総額の上位10銘柄で1位、2位を独占したeMAXIS Slimシリーズは、総経費率ランキングでは上位にランクインしたものの、1本も首位に入りませんでした。

eMAXIS Slimシリーズが低コストであることに変わりはないものの、コスト面をとことん追求したい投資家にとっては、別のファンドも選択肢になりそうです。

ちなみに、総経費率は従来、運用報告書等の書類で確認する必要がありました。しかし2024年4月から目論見書(もくろみしょ)にも記載されるようになっています。金融機関のウェブサイトなどで簡単に確認できるようになっているので、銘柄選びの際は目を通すようにしましょう。

なお、総経費率は直近の決算の実績値です。将来のコストを保証するものではないこと、また一度も決算を迎えていない若いファンドは総経費率の記載がないことに注意しましょう。また決算期は銘柄によって異なるため、単純な比較ができないことも知っておきたいところです。

若山 卓也/金融ライター/証券外務員1種

証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業(IFA)および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【新NISA】どんな商品に投資できる?国の制度だからこその「メリット」とは

Finasee / 2024年11月22日 18時0分

-

“ファンづくり”が奏功し、インデックス投信の“王者”となった「eMAXIS Slim」が描く次の戦略は…

Finasee / 2024年11月18日 11時0分

-

「S&P500」と組み合わせも最適、「楽天・高配当株式・米国ファンド」が売れている理由

Finasee / 2024年11月14日 7時0分

-

PayPayアセット事業終了→一部投資信託、繰上償還の衝撃。NISAで長く付き合える投信を選ぶために絶対見るべき“ある数字”

Finasee / 2024年11月13日 16時30分

-

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が「グロソブ」を抜き、歴代最大の残高に。この2大爆売れ投信の“共通点”と“決定的な違い”は…

Finasee / 2024年11月6日 19時0分

ランキング

-

1春日部のイトーヨーカドーが閉店=「しんちゃん」のスーパーのモデル

時事通信 / 2024年11月24日 19時58分

-

2「バナナカレー」だと…? LCCピーチ、5年ぶりに「温かい機内食」提供…メニューは? 「ピーチ機内食の代名詞」も復活

乗りものニュース / 2024年11月24日 12時32分

-

3「ワークマン 着るコタツ」新モデルが登場 累計43万着を突破、人気の秘密は?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月22日 11時24分

-

4年収壁見直し、企業の9割賛成 撤廃や社保改革要請も

共同通信 / 2024年11月24日 16時22分

-

5異例の「ケーブル盗難でリフト運休」 スキーシーズン前に 捜査は継続中

乗りものニュース / 2024年11月24日 14時12分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください