高配当時代の到来⁉ なぜこれまで日本では「株主軽視」が続き、最近変わりつつあるのか

Finasee / 2024年6月26日 17時0分

Finasee(フィナシー)

インフレによる物価高騰のなか、現金の資産価値は目減りします。預貯金以外で何かしらの資産運用をしないと損をする状態ですが、その投資先は吟味する必要があります。

インフレに強い投資先はどこでしょうか?

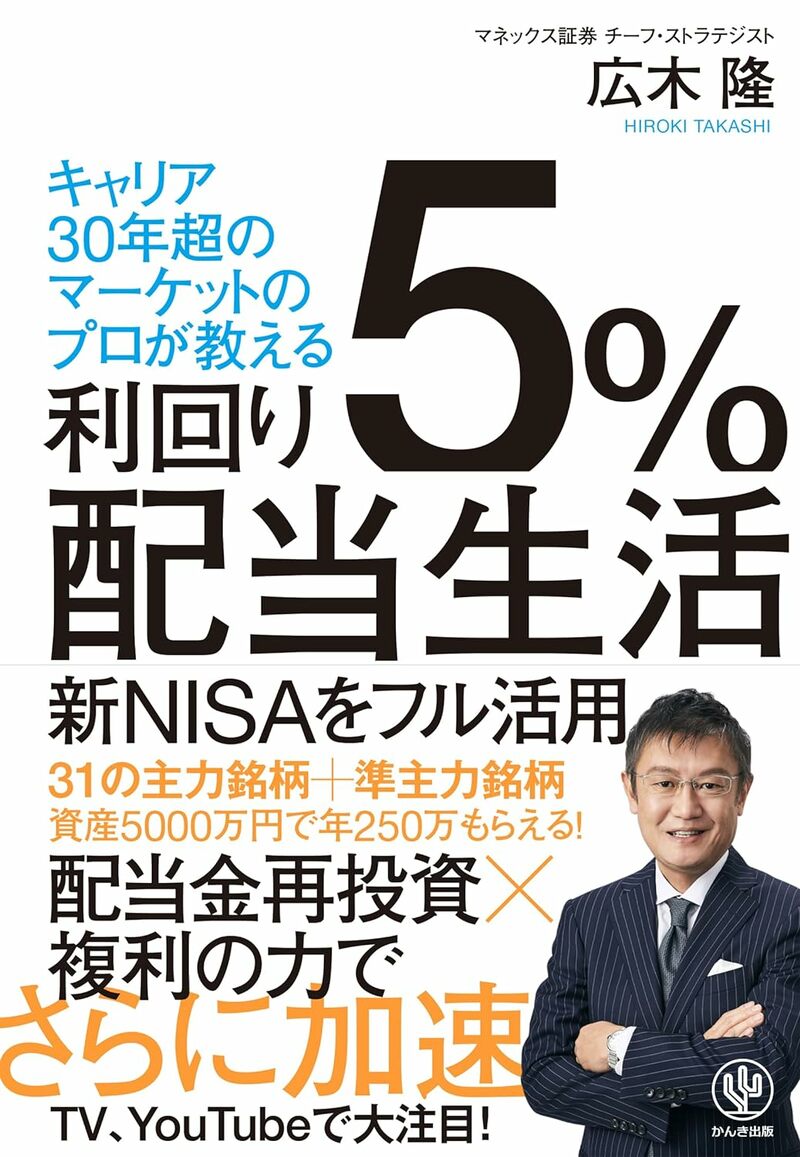

投資の最前線で30年以上のキャリアを持つ、マネックス証券チーフ・ストラテジストの広木隆氏は高配当株への投資を提案しています。今回は、増配する企業が増えている背景に迫ります。(全3回の2回目)

●第1 回:インフレに強い資産。株式・金・不動産のなかで、まずは株式を検討するべき理由

※本稿は、広木隆著『利回り5%配当生活』(かんき出版)の一部を抜粋・再編集したものです。

「配当」を重視する企業側の思惑これまで日本の株式市場では、ほとんど配当が重視されませんでした。なぜなら、配当の額そのものが少なかったからです。

理由はいろいろ考えられます。

まず、日本の高度経済成長による影響です。もちろん、高度経済成長が悪いと言っているのではありません。ただ、1950年代半ばから1980年代にかけての日本は、戦後の焼け野原から世界第2位の経済大国にのし上がったことからもお分かりのように、世界にも類を見ない、高い経済成長を実現してきました。

その間、日本の企業もものすごい勢いで成長していきました。このように高い成長が続くような企業は、むしろ配当をせずに、さまざまな投資をすることによって、より成長しようとします。配当はしないけれども、企業が成長する分だけ株価が大きく値上がりするので、キャピタルゲインで投資家に報いると言う考え方です。

株主軽視の考えが定着それに加えて、コーポレートガバナンスという考え方が、日本企業にはほとんど浸透していなかったことも、配当が少なかった理由のひとつでしょう。本来、企業は株主のものですが、日本の場合、株主軽視の考え方が長いこと定着していました。

利益がたくさんあれば、それを株主に還元するべきなのですが、日本企業の場合、なぜかその利益でもって豪華な保養施設を造って社員の余暇に供するとか、社長以下の経営陣が、専属の秘書付きで豪華な役員室を持ち、移動はすべて社用車で、といった時代が長く続いたのです。2023年にも、ある上場企業において前社長と前々社長による会社経費の私的流用が発覚したばかりです。

こうしたことに対して株主の監視の目が届かなかったのは、お互いの利害関係で結びついた銀行や保険会社、あるいは系列企業の間で、お互いの株式を持ち合っていたからです。「まあまあ、お互い様なんだから、何も言わないってことにしましょう」という話です。

こうした悪しき慣習が蔓延していたため、多くの日本企業は株主を軽視して、配当を増やさないまま、内部留保を積み上げてきました。

しかし、もうそのようなことを言っていられない時代になってきました。

東証の“お願い”が高配当を後押し2014年にスチュワードシップ・コードが、そして2015年にコーポレートガバナンス・コードが策定されたことにより、企業側はコーポレートガバナンスを意識した経営をしなければならなくなり、同時に企業に投資する機関投資家は、株主としての本来の役割を全うするための原則を適用されることになりました。

加えて、それらをさらに加速させるため、2023年3月31日付で東京証券取引所が、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願いについて」という事実上の要請を行いました。この資料によると、「プライム市場の約半数分、スタンダード市場の約6割の上場会社がROE8%未満、PBR1倍割れと、資本収益性や成長性といった観点で課題がある状況」であると指摘しました。

簡単に言うと、上場企業として存続したいのであれば、ROE8%以上、PBR1倍以上になるような経営努力をしてください、ということなのです。

2023年に入って、日本株は大きく上昇しました。日経平均株価や東証株価指数などの株価インデックスもさることながら、特にPBRが1倍を割っていて、豊富な現金を持っている、株価が割安に放置されている企業に対して、一気に買いが集まったのです。それはPBR1倍割れを改善するためにはROEを向上させなければならず、それには増配などが必要になるという連想が働いたからに他なりません。

先ほど「株主軽視の考えが長く定着した」と述べました。

意外にも戦前は高配当が当たり前だったしかし、大昔からそうであったわけではありません。株式会社の草創期であった明治時代、日本企業の配当性向は高く、株式は人々の資産形成に重要な役割を果たしていました。

当時の日本企業の株主に名を連ねたのは、富裕な個人の資産家。彼らは同時にその企業の取締役となって業務の執行を担っており、配当と役員賞与は企業の利益に連動し、獲得した利益の大部分が配当として払い出されていました。

会社四季報(東洋経済新報社)が初めて発刊された1936(昭和11)年。当時の四季報によれば、配当性向が50%を割るような企業はほとんど見当たらず、80〜90%の企業も珍しくありませんでした。その状況を変えてしまったのは戦争です。資源の限られた日本が大国と戦争するには、株式会社が獲得した資本を市中に分散させるわけにはいかなくなったからです。

国家総動員法は度々配当規制を行い、額面の5%以上の配当が実質的に禁止されました。配当が得られないなら個人の株主は企業から離れていきます。こうして日本企業のガバナンスは戦争によって大きく変化してしまったのです。

このように時代とともに会社と株主の関係も変化してきています。

●第3回は【2つの指数を組み合わせればOK! キャピタルゲインと配当利回り、両方を狙えるポートフォリオの組み方】で、高配当投資の戦略について解説します(6月27日に配信予定)。

利回り5%配当生活

広木隆 著

出版社 かんき出版

定価 1,760円(税込)

広木 隆/マネックス証券チーフ・ストラテジスト

上智大学外国語学部卒。神戸大学大学院・経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。社会構想大学院大学教授。国内銀行系投資顧問、外資系運用会社、ヘッジファンドなど様々な運用機関でファンドマネージャー等を歴任。テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」、BSテレビ東京「日経プラス9」などのレギュラーコメンテーターを務めるなどメディアへの出演も多数

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「配当性向が40%以上」で上り調子の9月決算会社 配当性向が7期連続で90パーセントを超える会社も

東洋経済オンライン / 2024年11月23日 8時0分

-

安定の「大型株」「高配当株」をおさえた1位は?…新NISAで人気の「投資先ランキング」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月9日 9時15分

-

資本政策の見直しのお知らせ

@Press / 2024年11月8日 15時50分

-

Ubicomホールディングス、20期記念配当および2025年3月期の配当予想の修正ならびに剰余金の配当(中間配当)決定のお知らせ

PR TIMES / 2024年11月7日 18時45分

-

株価のパフォーマンスと企業収益の「断ち難い関係」とは【資産運用のプロが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年10月30日 8時15分

ランキング

-

1「バナナカレー」だと…? LCCピーチ、5年ぶりに「温かい機内食」提供…メニューは? 「ピーチ機内食の代名詞」も復活

乗りものニュース / 2024年11月24日 12時32分

-

2「ワークマン 着るコタツ」新モデルが登場 累計43万着を突破、人気の秘密は?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月22日 11時24分

-

3春日部のイトーヨーカドーが閉店=「しんちゃん」のスーパーのモデル

時事通信 / 2024年11月24日 19時58分

-

4年収壁見直し、企業の9割賛成 撤廃や社保改革要請も

共同通信 / 2024年11月24日 16時22分

-

512月に権利確定「株主優待」長期保有が嬉しい銘柄6選

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月24日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください