アセットマネジメント鵜の目鷹の目 第1回 機関投資家向け運用と比較した個人投資家向け運用の「理想像」

Finasee / 2024年6月24日 16時0分

Finasee(フィナシー)

※2023年12月26日付「フィナシープロ」の掲載記事を転載します

今回から「フィナシープロ」に寄稿する機会を得た。筆者は、草創期から資産運用業務の幅広い分野で携わっている。この経験を活かして、われわれが今目にしている資産運用の現状に関し、鳥瞰的な視点を提供できれば、と願っている。お付き合いのほど、よろしくお願い申し上げる。

本稿は、個人投資家向け運用と機関投資家向け運用とを比較し、それを基に、個人投資家にとって、よりよい運用のあり方を探るための材料を提示することを狙っている。結論から言えば、昨今人気のインデックス投信の定額積立が驚くほど理に適っていることが明らかになった。以下、詳しく見ていく。

さて本題である。

資産運用に対する関心が盛り上がっている。ここまでの盛り上がりは、筆者の記憶する限り、1996年の橋本内閣(当時)の日本版ビッグバン構想以来だ。ただ当時は、老後2000万円問題という喫緊の課題がなかったためか、どちらかと言えば、個人向けではなく、機関投資家向け運用の規制改革に焦点が当たっていたような印象がある。

個人投資家向け運用と機関投資家向け運用との違い

そもそも、同じ資産運用で、個人投資家を対象にしたものと機関投資家を対象にしたものとでどういう違いがあるのだろうか?

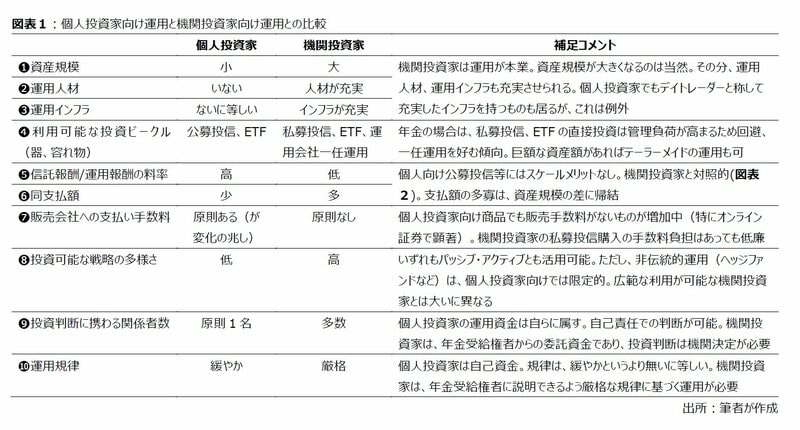

その違いを図表1で示してみた。なお、ここで個人投資家とは、野村総合研究所の分類でいうアッパーマス層とマス層を指す(金融資産額5000万円未満*)ものとし、機関投資家とは、公的年金・企業年金を指すものとする。

明らかに、単純比較では個人投資家は圧倒的に不利だ。しばしば、個人投資家は、機関投資家の運用を参考にすべきだ、とか、なぜ模倣しないのか、といったコメントを目にすることがあるが、これらに額面通り従うと、とんでもないことになりかねない。

課題は多々あるが、最大の問題は、報酬・手数料(❺~❼)と投資可能な戦略の多様性(➑)だ。

特に、報酬・手数料は致命的である。市場運用の世界の中で、唯一絶対確実なのがコストだからだ。ゆえに個人が機関投資家向け運用を意識するにしても、コスト、すなわち報酬と手数料がどうなっているかを確認することは不可欠だ(機関投資家向け運用と同クォリティのサービスを提供するという業者もいるが、その利用に当たってもコストの面はよくよく精査すべきだ)。

もう1つの違いである投資可能な戦略の多様性についても、個人投資家と機関投資家とで差は大きい。ただし、これがどういう意味を持つのか、他の項目とも併せて吟味する必要がある。

まずはコストとの関係だ。最も単純な例として株式のアクティブファンドを考えてみよう。

個人投資家が公募投信に投資する場合、ノーロードファンドでない限り、購入時に販売手数料を支払う必要がある。モノにも依るが、3%の販売手数料を求められるケースも少なくない。

この場合、100の資金を投入して投信を購入したとしても、瞬時に97に目減りしてしまうことになる。これを100に戻すというのはそう容易なことではない。株式投信で、基準価格の浮き沈みは当たり前だ。

幸い、市況に恵まれ、1年経つか経たないかのうちに100に戻したとしても、信託報酬の支払いが待っており、これがもう1つのハードルとなる。株式投信の場合、信託報酬1~2%はザラだ。折角取り戻した投信の元本がまたこれで目減りしていく訳だ。しかも、これは投信を保有する限りは継続的に支払いが求められることになる。

では、機関投資家の場合はどうか。彼らは、こうしたハンディキャップを負う可能性は低い。まず、機関投資家が、公募投信やETFに投資することは少ない。仮に投資するにしても、スケールメリットを活かした販売手数料のディスカウントが得られることが通常だ。加えて、彼らが専ら利用するのは運用会社委託の一任運用であるが、特にテーラーメイドの運用では、販売会社が存在せず、この種の手数料も発生しない。

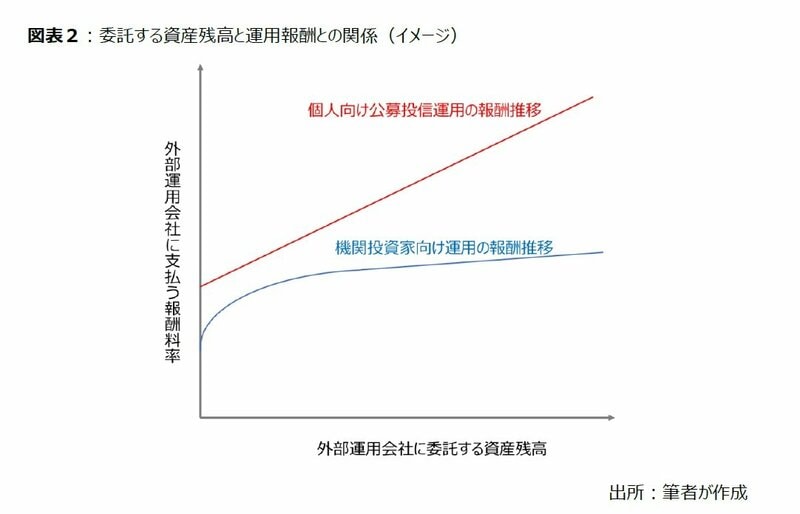

一方、運用報酬はどうか。これも個人投資家向け運用とは異なり、スケールメリットが得られる。委託額を増やせばそれだけ運用会社から求められる報酬率が逓減していく訳だ(図表2参照)。

こうした明らかな差がある中で、同じ運用内容のアクティブファンドを使ったとして、個人投資家が機関投資家と同じ成果を上げられよう筈もない。非伝統的運用に至っては、利用可能なファンドに乏しく、なおさら格差は広がる。

*野村総合研究所、日本の富裕層は149万世帯、その純金融資産総額は364兆円と推計

なぜ機関投資家は、コスト面の不利を承知で、アクティブ運用等を使うのか?

ただ、アクティブ運用や非伝統的運用の利用がインデックスに対するパッシブ運用比不利になるのは、機関投資家も同じだ。では、なぜ彼らは、わざわざ高コストのアクティブ運用や非伝統的運用を使うのか?

もちろん、より高いリターンを獲得したいとか市場における様々な投資機会を捉えて収益化したいという動機があるからであるが、単にそれだけではなく、機関投資家そのものの本質に根差している可能性があるのではないか。

すなわち、機関投資家の運用資産は、年金受給権者から預かりものであるから、好むと好まざるとに拘わらず、コストアップを承知で、アクティブ運用等を使わざるを得ない、これが筆者の見解である。

ここで機関投資家がインデックスに連動するパッシブ運用のみで運用していたと仮定してみよう。単純化のために、株式100%とする。株式であるから、当然にして価格は上下する。年間で20%内外はリターンがブレることはよくあることで、最悪の場合は半減する可能性すらある。

こうした場合、機関投資家といえども平静で居られるだろうか?運用に携わる人たち全員が運用経験豊富であれば格別、投資判断に携わる関係者数が多ければ(❾)多いほど、そうでない人間も多々いる可能性がある。仮に、全員が運用経験豊富であるにしても、人様からお預かりした資金であるという意識が強ければ強いほど、これだけの大きな振れ幅に耐えかねるのではないだろうか。

それでも、一方で、年金受給権者に対する説明が可能な規律を持った運用(➓)が求められる以上、途中で運用内容を変える訳にはいかない。よって、こうした振幅を軽減したり、収益源泉としたり、あるいは心理的な負担を軽減したりするには、アクティブ運用を採用せざるを得ないのではないか。さらには、株式と異なる値動きが期待できるとの触れ込みの非伝統的運用に頼りたくもなろう。言い換えれば、彼らにとって、アクティブ運用や非伝統的運用は分散の手段であり、身も蓋もない言い方をすれば、株式に長期投資できるようにするための便法と見ることができるのではないか。

この点、個人投資家の場合、自己資金の運用であり、運用規律は必要ない。運用がうまく行かなくなったら、その運用を止めれば済むだけの話だ。ある意味、わざわざコストを掛けずとも株式リスクから身を遠ざけられる訳で、これを機関投資家に対する個人投資家の強みであると言って言えなくもない。

ただし、これは弱みでもある。すなわち、株式下落の際、運用をストップしたら、反発の場合の利益を獲得する機会も放棄してしまうことになるからだ。したがって、個人投資家にとって運用規律は不要というのは言い過ぎで、将来の収益機会を逸しない程度には規律を保つ必要があるというのが正解となる。具体的には、市場下落局面での運用減額は致し方ないが、ゼロにするのは避けた方がよい、ということになる。

個人投資家向け運用の「理想像」とは

以上をまとめると、個人投資家は、

機関投資家向け運用を参考にしてもよいが、模倣する必要はない 投資する商品に関しては、よくよくコストを精査すべき 個人投資家の強みは、自己資金だけに、迅速な投資判断が可能となること ただし、機関投資家ほどではなくとも、リターン獲得の機会を放棄しない程度の規律は必要ということになる。

こう考えてくると、昨今しばしば推奨されるインデックス投信の定額積立は、上記を具現化する上で、驚くほど理に適っていると言えるのではないか。

ただし、これとても、インデックスをどれにするか、トレンドを持った価格の上下動に対応できるか、シニアな個人投資家にも耐えうるか、債券運用を考慮しなくともよいのか、といった諸々の点を検討していく必要がある。また、経済合理性一辺倒で考えた「理想像」であり、個人投資家の置かれた環境、年齢、選好といった要素は一切考慮しておらず、これでよいのかも考える必要があるが、残念ながら紙幅が尽きた。これらに関しては、追々検討していくこととしたい。

Bird eye

日系、米系の企業で長年、資産運用業務に従事。投資顧問、投信、PB、企業年金の業務企画から顧客アドバイスまで広く経験。CFA等を通じ海外事情のアップデートにも努める。これらを活かし、日本の資産運用を横断的に「鳥瞰」するのがライフワーク。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【新NISA】どんな商品に投資できる?国の制度だからこその「メリット」とは

Finasee / 2024年11月22日 18時0分

-

企業型確定拠出年金で投資信託を選びたいのですが、知らない商品名ばかりです。どうやって判断すべきですか?

Finasee / 2024年11月19日 11時0分

-

企業型確定拠出年金で手数料の高い「アクティブファンド」を選ぶメリットって何ですか?

Finasee / 2024年11月19日 11時0分

-

“ファンづくり”が奏功し、インデックス投信の“王者”となった「eMAXIS Slim」が描く次の戦略は…

Finasee / 2024年11月18日 11時0分

-

「インフレ局面ではアクティブファンドが有利」は本当?

MONEYPLUS / 2024年10月30日 7時30分

ランキング

-

1「バナナカレー」だと…? LCCピーチ、5年ぶりに「温かい機内食」提供…メニューは? 「ピーチ機内食の代名詞」も復活

乗りものニュース / 2024年11月24日 12時32分

-

2「ワークマン 着るコタツ」新モデルが登場 累計43万着を突破、人気の秘密は?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年11月22日 11時24分

-

3春日部のイトーヨーカドーが閉店=「しんちゃん」のスーパーのモデル

時事通信 / 2024年11月24日 19時58分

-

4年収壁見直し、企業の9割賛成 撤廃や社保改革要請も

共同通信 / 2024年11月24日 16時22分

-

512月に権利確定「株主優待」長期保有が嬉しい銘柄6選

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月24日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください