杉原誠四郎「続・吉田茂という病」 吉田茂元首相は直ちに憲法改正の「必要は認めがたい」と言った、固執した「再軍備の拒否」 「敗戦利得者」による主導権

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月17日 6時30分

そもそも、サンフランシスコ講和条約が発効して、連合国による占領が解除された1952(昭和27)年4月以降も首相を続けた吉田茂は、憲法改正についてどのようなことを言っていたのか。

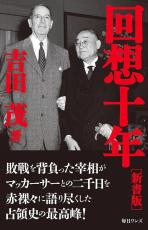

57~58年にかけて出版された回想録『回想十年』(新潮社、全4巻)において、吉田は憲法第9条について、「今日直ちにこれを改正しなければならないという必要は認めがたい」と述べている。

そして、憲法改正については、「憲法改正のごとき重大事は、仮にそのことありとするも、一内閣や一政党の問題ではない」「国民の総意がどうしても憲法改正に乗り出すべきである、換言すれば、相当な年月をかけて、十分国民の総意を聴取し、広く検討審議を重ね、しかもあくまで民主的手続きを踏んで改正に至るべきである」と語っているのだ。

結局、「憲法改正はしない」と言っているようだ。まるで現在の極左野党のような物言いである。

51年1月26日、講和条約と日米安保条約の交渉のため、ジョン・ダレス対日講和条約交渉特使が来日した。ダレスはスタッフ・ミーティングで、日本側に飲ませようともくろむ不平等な日米安保条約について、「日本の主権を侵す」として、日本側は強く抵抗するであろうと述べた。

ところが、同29日から始まった日米交渉で、吉田はまったく抵抗せず、不平等な安保条約案を受け入れた。すでにヨーロッパで締結されていた北大西洋条約機構(NATO)の例から見ても、あまりにも不平等であった。

他方で、吉田が固執したのは「再軍備の拒否」であった。米国側が武器は提供するからと言っても、頑として再軍備は拒否した。

こうした吉田の立場からは、50年代の後半、憲法改正について、上記のような言い方しかできなかったといえよう。

だが、吉田の回想を抵抗なく受け入れた、当時の日本国民もものが見えていなかったといえるのではないか。日本にとって主権回復は憲法改正の最高の機会だった。吉田が主権回復後も首相を続けたために、その機会がつぶれてしまったという批判が、この時点では起こらなかったのだ。

54年12月に成立した鳩山一郎内閣では、56年6月に憲法調査会法を公布・施行した。翌57年8月、岸信介内閣のもとで第1回会合を開くが、憲法改正を視野に入れた調査会であったにもかかわらず、64年に最終報告を出したときには、憲法改正をはっきりとは結論付けなかった。

それどころか、「元首の問題」など、改正しない場合でも、国家の解釈を明確にしなければならないものがあるという指摘もしなかった。

この時点では、憲法改正を強く主張する者も一部にいたが、世間は吉田を親玉とする、敗戦を経て占領軍に協力して利得を得た「敗戦利得者」によって主導権が握られていたのだ。政治や社会が、彼らによって動かされていたのだと言わざるを得ない。 =おわり

■杉原誠四郎(すぎはら・せいしろう) 教育研究家、日本近現代史研究家。1941年、広島県生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。城西大学教授、武蔵野大学教授を歴任。現在、国際歴史論戦研究所会長。著書・共著に『日本の神道・仏教と政教分離』(文化書房博文社)、『吉田茂という反省』『吉田茂という病』(ともに自由社)、『安倍晋三の黙示録としての「要説・吉田茂という病」』(Kindle版)など多数。

この記事に関連するニュース

-

岸田首相の「決意」積み残し=デフレ脱却・憲法・拉致―政権維持へ痛手と焦り

時事通信 / 2024年6月23日 14時7分

-

杉原誠四郎「続・吉田茂という病」 憲法に対する国家の解釈権行使を怠った…当時の吉田茂首相、東京帝国大学法学部の教授たちは〝占領軍の意向〟過剰に忖度

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月13日 15時30分

-

「朝鮮半島の完全な非核化は死滅」北朝鮮、日中韓共同宣言に反発

デイリーNKジャパン / 2024年5月28日 9時38分

-

このままでは北方領土は「二島返還」も困難に…プーチンのロシアを見誤った外務省幹部のすさまじい劣化

プレジデントオンライン / 2024年5月28日 8時15分

-

「私も“栄ちゃん”と呼ばれたい」…教科書には載っていない〈歴代総理・佐藤栄作〉の実話

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月28日 8時0分

ランキング

-

1市営住宅で76歳女性死亡 殺人事件として捜査 同居の次男と連絡取れず 高知

ABCニュース / 2024年6月25日 22時30分

-

2副作用や死亡要因疑い後も中止せず ハンセン病患者に開発中の薬投与

毎日新聞 / 2024年6月25日 19時24分

-

3岸田首相の「独断専行」に苦言=伊吹元衆院議長

時事通信 / 2024年6月25日 23時29分

-

4区役所に居座る中国人の男(86) 警察官に唾を吐き逮捕も供述は「私は家に帰りたかっただけ」

STVニュース北海道 / 2024年6月25日 22時18分

-

5差別発言の荒井氏、局長に昇格 経産省、首相秘書官更迭

共同通信 / 2024年6月25日 13時41分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください