“ごくらくパンチ ”を親と探した幼児時代… “RPGは大人しかクリアできない”と信じていたあの頃をSwitch Onlineの『スーパーチャイニーズワールド』で思い出す

Game*Spark / 2025年2月11日 22時0分

“ごくらくパンチ”ってどうやったら手に入るんでしょうか? 1991年に発売されたアクションRPG『スーパーチャイニーズワールド』に出てくる、すべての敵を一撃で倒す隠し最強武器なんですが、いまだに取り方がわかりません。

80年代生まれの方なら『スーパーチャイニーズワールド』を遊んだ方も多いかもしれません。僕が本作をプレイしたのは5,6歳くらいのときでした。そこからすでに34年。ごくらくパンチの謎が、ずっとしこりみたいに残っています。同世代の友達も昔の「ファイナルファンタジー」シリーズを遊びなおすことはあっても、『スーパーチャイニーズワールド』をやり直すことはありません。謎はほとんど相談できずじまいのままでした。

そんなとき、なんとNintendo Switch Onlineに本作の追加が発表。世の中はたぶん、同時に追加された『餓狼伝説2 新たなる闘い』のほうを注目していると思うんですが、僕はまさかの『スーパーチャイニーズワールド』追加に動揺していました。

誰しも「ダメなところがわかっている。でも自分の人生と密接にへばりついてしまってまともに評価できないゲーム」が1本か2本はあると思います。僕にとって『スーパーチャイニーズワールド』はそのひとつです。

同意してもらえるかわかりませんが、僕は幼いころ「RPGって、大人しかクリアできない難しいもの」と感じていました。そんなとき『スーパーチャイニーズワールド』は「そんなRPGを、親が一緒に手を引いてクリアまで連れてくれたタイトル」という印象が根強く残っています。そんな経験ゆえに、自分にとってはもうMetacriticみたいな批評が一切できないゲームなのです。

ともあれ、またごくらくパンチを探すチャンスが思わぬ形で巡ってきました。あれを手に入れないことには、自分の幼少時代が終わりません。

闇鍋みたいなアクションRPGの、闇鍋化の頂点

知らない方に簡単に説明すると、『スーパーチャイニーズワールド』とは、カルチャーブレーンを代表とするアクションRPG「スーパーチャイニーズ」シリーズのひとつです……が、かなり妙なシリーズなのは確かですね。

いまではもうほとんど語られることのないファミコンソフトの一側面として、実は複数のジャンルをぐちゃぐちゃに混ぜていく流れってかなりあったんです。

伝奇漫画家・諸星大二郎氏原作の『暗黒神話 ヤマトタケル伝説』はADVとアクションが混ざったものでしたし、同じく漫画原作の『聖闘士星矢 黄金伝説』はアクションステージとRPGのボスバトルが混合されていました。Switch onlineにも含まれている『ガンデック』はアクションとレースゲーム、シューティングが混ざってたりします。

これは想像なんですが、昔は映画や漫画のように物語的で、ドラマティックな体験を作ろうとた結果、複数のジャンルが混ざったものができたんじゃないかな……と考えています。

カルチャーブレーンのゲームって、「スーパーチャイニーズ」シリーズや「飛龍の拳」シリーズなどそういうところもあった気もします。ただ、それはひとつのジャンルを洗練させるものとは違いました。闇鍋でした。その時々で人気の要素を場当たり的に取り入れた闇鍋だからこそ、Metacritic的にレビューしてしまえば、いくらでも減点を指摘できるタイトルなのは否めないんです。

このシリーズは当初、カンフーを題材とした『チャイニーズヒーロー』というアーケードのアクションゲームとしてスタートしたんですが、ファミコンへの移植にて『スーパーチャイニーズ』と名を改めます。次作『スーパーチャイニーズ2 ドラゴンキッド』では一転してアクションにRPG要素を大胆に導入。双子の主人公・ジャックとリュウが、カンフーらしく中国風の世界を旅するRPGでした。ところがこのシリーズは、次回作へ進むごとに突然カンフーから忍者に転向したり、SFやギャグが混ざり込んだりぐちゃぐちゃになっていくのでした。

言うなれば、連載が長期化して話が広がり、なんでもありになったコロコロコミックの漫画に近いかもしれません。『スーパーチャイニーズワールド』とは、そんなシリーズがぐちゃぐちゃになっていく頂点にてリリースされた一作でしたね。なにせロミオとジュリエットと巨大ロボが混ざりあう世界で、インカ帝国風の場所を旅したかと思えばゴーストタウン化した未来都市が出てくる脈絡のないものでしたから。

幼稚園のころ、RPGは大人しかクリアできない、大人が語るゲームだと思っていた

いまでこそ80年代~90年代初頭のゲームは「スーパーマリオブラザーズ」シリーズとか、「ドラゴンクエスト」シリーズなど、アクションはアクション、RPGはRPGとジャンルがはっきりしたタイトルがクラシックとして君臨しているイメージがあります。

ひとつのジャンルに絞って作られたタイトルは名作が多いですが、幼稚園の頃の僕は、「アクションはまだ触り心地がわかるけど、RPGってものすごく難しいものだった」って感じていました。まだ言葉もあまり知らない。アイテムやスキルを使ってバフやデバフをかけて、戦略を組むなんてどうすればいいかわからない。幼稚園の頃はこんなものでした。

いまから30年か40年も前だと、ゲームは子供がやるものって印象はあると思います。でもその当時に実際に子供だった自分にとっては逆でした。「ゲームは大人がやるもの。特にRPGは大人が一番遊んでいるもの」だと思っていました。『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』(以下、ドラクエIV)や『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』は父や母が率先して遊んでいて、僕は後ろで見ていることがほとんどでした。

あの頃は、RPGを遊べるということは自動車や自転車の運転ができるのと同じような目で見ていました。両親が「ドラクエlV」を遊んでいる姿を見ているのは、父の運転するレンタカーで地方へ旅行へ行ったり、母がスーパーに向かって自転車のペダルを漕いだりするのを見ているのに近かったのです。

幼稚園のころは「自分一人ではとても行けない場所に、なにか特別なスキルを使って行けるのが大人」と考えていました。車で旅行で遠くに行くことも、自転車でスーパーへ買い物へ行くことも大人だからやれることであり、ゲームで遠い世界を旅できるのも大人だから出来ることだとあの頃は感じていました。

親に連れられて旅行に行ったとき、「いつか一人でここにいけるのかな」と思っていましたし、父が「ドラクエIV」でデスピサロを倒すのを後ろで見て「いつか自分も一人でRPGのエンディングまでいけるのかな」と思っていました。「ドラクエlV」の勇者には僕の名前が付けられていたんですけど、「僕は何もできないのにな」と思っていましたね。

「RPGは大人がやるものだった」という感覚があながち間違ってなかったのではないか、と感じたのは、もう少し成長してからのことでした。RPGを大人の文化人たちが批評していたのを読んでからです。

80年代から90年代の初頭では、各ジャンルの著名な方がビデオゲームに衝撃を受けていて、そのなかでも「ドラゴンクエスト」シリーズをはじめとしたRPGは熱心に語られていました。

高校生くらいになったとき、古本屋にあった雑誌で演劇作家の鴻上尚史さんや小説家の高橋源一郎さんが「ドラゴンクエスト」シリーズについて熱心に語っているのを読みました。彼らはそこで、演劇や小説といった伝統的な表現から、RPGが持つ物語体験の可能性について真剣に考えていたのです。

ビデオゲームとは、それまでの伝統的な映画や小説の物語体験とはまったく別だったがために、その専門家である大人も衝撃を受けていたのでした。

コピーライターの糸井重里さんは「ドラゴンクエスト」シリーズの衝撃をきっかけに「MOTHER」シリーズを手がけましたし、ラッパーからタレント、小説などマルチクリエイターのいとうせいこうさんは、ファミコンブームの影響を受けた、ゲームを題材とした小説「ノーライフキング」を執筆していました。

みんな自分の専門的な立場からRPGに触れて、そして語ったことで読者である僕はビデオゲームの新しい可能性について考えるようになっていきました。そのことも今では懐かしいです。新しい観点を示すことも、大人がやることだと思いましたね。

親に手を引かれるようにRPGを2プレイで遊んだころ

自分が幼いころはそんな風に手が出せないと感じていたRPGなんですが、「スーパーチャイニーズ」シリーズにはそれを払拭する要素がありました。基本はアクションゲームなのも大きいですが、なにより2プレイできることです。

「スーパーチャイニーズ」シリーズって2プレイで遊べるアクションRPGなんです。いま考えても、家庭用ゲーム機のRPGでは珍しい要素なんじゃないかと思います。いまでこそ、Co-opで2,3人でプレイしたり、MMORPGで多人数でプレイしたりすることは当たり前になりましたが、当時のファミコンのRPGではあまりなかったように思えます。

僕の記憶の中で、「ドラゴンクエスト」よりも「スーパーチャイニーズ」の比重がかなり高いのは2プレイのおかげですね。たしか、母と一緒に遊んでいました。

僕が双子の兄のジャックを、母が弟のリュウを使っていた思い出があります。母が主にメインストーリーを進めることやボス戦の戦略を担当していて、僕はアクションに集中していました。当時、母の自転車の後ろに乗って幼稚園の送り迎えをしてもらっていたんですが、『スーパーチャイニーズワールド』においてもRPGの世界で手を引いてもらうみたいに先進めていた形でしたね。

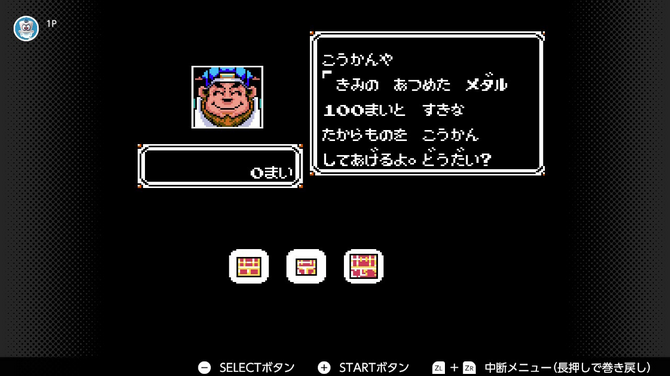

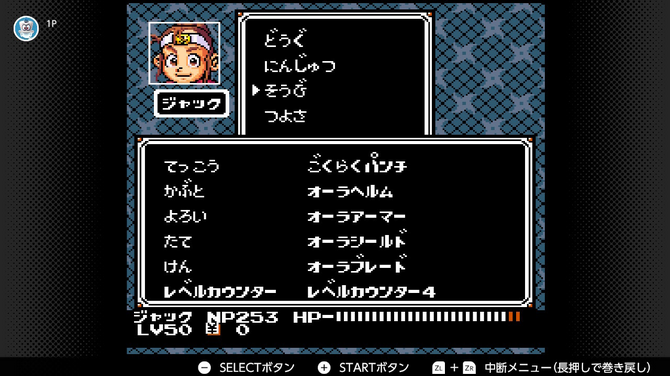

『スーパーチャイニーズワールド』の途中、砂漠の街にてはじめてごくらくパンチの情報が知らされます。最強のパンチはメダル屋にあると知って、母と何回か挑戦してみた記憶があります。メダル屋は三つの宝箱のどれかにごくらくパンチを隠しているらしいのですが、何度やってもハズレかあんまん(※「スーパーチャイニーズ」シリーズにおけるやくそうとかポーションに当たる回復アイテムです)しか見つかりません。結局このときは見つからないままでした。

母が夕食を作るのをさぼりながら、一緒にラストバトルまでクリアしたことが、自分にとっての初のRPGのクリアだったように思います。あとで帰宅した父が晩御飯がなかったことにかなり怒ってたんですが。

いまにして思えば、これも幼稚園児にとっては “大人しかできないと思っていたRPGを、どういう風にやれば最後までクリアできるのか” RPGの世界をひと通り巡る方法をガイドしてもらっていたのかもしれないです。

「スーパーチャイニーズ」シリーズは、僕にとってはそういう体験でした。そういうクリアした経験からか、父が『ファイナルファンタジーlV』をプレイするのを後ろで見ながら「これは自分でもやれるかもしれないな」と感じるようになったことを、いまも思い出します。

ゲームを辞めていくのもまた、大人だった

やがて小学校に入ったころ、僕は何度も転びながら、父に手伝ってもらいながら自転車に乗れるようになり、RPGでは『ファイナルファンタジーV』で初めて自分ひとりでクリアできるようになりました。小学校の友達と『クロノ・トリガー』をどこまで進んだか話し合っているあたりで、もう “RPGは大人だけができるもの”という感覚はなくなっていました。

中学や高校で成長していくなかで、だんだんと “大人しかできないと思い込んでいた領域”は自分でも出来るようになっていきました。活字だけしかない分厚い小説を読み通すとか、一人で遠くへ旅行へ行くとか、そう言ったことをひとつひとつやれるようになっていきました。

ところが、実際に大人に近づいてみて一番考えが変わったことがあります。周りの大人がゲームを辞めていくんですよ。

中学に上がった頃になると、父も母も「ドラゴンクエスト」シリーズも「ファイナルファンタジー」シリーズに触れなくなりました。小学生くらいのときには「ずっと新作を買って遊んでいくのかな」と思っていたんですが、ゲームを遊ぶのが僕くらいになっていくのは不思議な感じがありました。周りの友達の家族を観ると、むしろそれが普通だったのですが。

両親だけではありませんでした。80年代後半にかけてビデオゲームに可能性を見出した文化人たちがビデオゲームを(おそらく)追っていなくなっていました。鴻上尚史さんや高橋源一郎さんといった人たちの意見は、いまライターをやっている僕にゲームのひとつの見方を与えてくれたと思います。

でも、そんな彼らがある時期からばったりとゲームについて語らなくなってしまう。

時代はプレイステーションやセガサターン、そしてニンテンドウ64になり、映画的な表現もアートとしての新しいゲーム開発も可能になったあたりです。むしろ、ビデオゲームの可能性が莫大に広がっていき、他のジャンルの人間からの批評ももっと活発になるんだろうかと思われたところでした。

もちろん、90年代にもそうした批評は雑誌のムックやインターネットのテキストサイトなどにありました。ただ、僕が子供の時に活発にRPGをプレイしていた大人が、気が付いたら辞めていくことがどこか寂しかったのかもしれません。

最近になって、当時の大人がゲームを辞める瞬間をある意味で正確に書いたと感じた発言を見かけました。文学や音楽などの評論家である栗原裕一郎氏は、自身のXにて「あるときトカトントンが聞こえて、できなくなってしまった」と語っています。もともと栗原氏は相当なゲームファンだったと言います。しかし、「ドラゴンクエストV」をプレイしたある瞬間から、突然すべての興味を失ってしまいます。

「トカトントン」とは小説家・太宰治が書いた短編小説のことです。何かをやろうとする熱意を持つ青年が、トンカチで叩く幻聴が聞こえるたびにすべてのやる気がなくなっていくという悩みを作家に告白する小説です。

戦時下の日本が敗戦によって、これまでの社会のすべてが崩れ去り、先行きが見えなくなった人間の無力感をゲームをやめる理由に例えることが妥当かはともかくとして、ゲームに対する無気力さ、というのが栗原氏のXのツリーにあるのは確かです。

もともと栗原氏は自らのゲームのモチベーションが消えたことを太宰の短編小説に例え、「おれはもうゲームをできなくなったのだと悟った」と上記のXのツリーにて語っています。極めて不条理に思えますし、決定的な原因もわからないゲームの辞め方なんですが、僕がXのタイムラインで見かけた時に何故か納得するものがありました。「父も母も、鴻上さんも高橋さんもある時にその音が聞こえたのだろうか」と思いました。

映画も小説も大人が簡単に辞めたりすることはあまりない。しかしビデオゲームは映画や小説をある部分で凌駕する可能性を持ちながら、実際には大人が最後まで追い続けるようなことは実は難しいのだろうか。

次々とゲームを辞めていく大人を見ながら、そんなことを思っていました。遊ぶ時間がなくなったせいだ……生活が変わってしまったせいだ……ゲームが進化するにつれ複雑化したせいだ……理由はいくつか思い当たりますが、どれも決定的な要因に欠けます。

ただこれは僕の親や、文化人たちのよう上の世代だけの話じゃありませんでした。小学校のころに『クロノ・トリガー』がどこまで進んだかを話していた友達も、進学校や大学に進むにつれて話題からゲームが消えていました。気が付けば、ゲームを続ける大人は身の回りでは自分ひとりになっていたのでした。

ゲームを続ける大人になり、ゲームを伝えるようになって

すでに僕はライターとして独立してずいぶんと時間が経ち、海外へ取材に行くことも少なくないほど “大人じゃないとできない ”と思い込んでいた多くをできるようになりました。

『スーパーチャイニーズワールド』をあの頃から30年以上が経ち、ビデオゲームの表現力も、開発するテーマの広がりもずっと多様になりました。さまざまなアイデンティティを持つクリエイターが、基本無料のゲームエンジンを使ってゲームで表現するような時代にもなりました。気恥ずかしい言い方になりますが、 “大人が導く意味がある、ゲームの広い世界”がここまで深くなったのが今だと思います。

インターネットでビデオゲームについてテキストを書き始め、プロのライターとして活動したあたりから、気が付けば “ビデオゲームの広い世界を導く大人”の側になっておりました。それがどこまで出来ているかはともかく、この仕事を初めてから同じような大人に数多く出会えたことは、よかったことのひとつです。

こうして大人になってから、Switch online に追加された『スーパーチャイニーズワールド』で、ずっと心残りだったごくらくパンチの在りかをメダル屋で探していました。Switch onlineには巻き戻し機能もあり、選んだ宝箱がはずれだったとしてもすぐにやり直せる。しかし、何度やってもあんまんしか見つからない。

あまりのことでXで「ごくらくパンチはどこにあるんだ」とポストしたところ、見知らぬ方から「いや、メッセージでメダル屋から『あんまんがあったよ』と表示されるけど、内部データ的にはごくらくパンチが当たったことになってることもあるよ」という、とんでもない話をいただきました。

そんなバカな……そう思いながら、何度かやり直したところ、本当に「あんまんがあったよ」というメッセージの裏で、ごくらくパンチを入手していました。

当時のカルチャーブレーン作品が要所でいい加減だったと熟知していましたが、まさかここでもそうだったとは……。大人になってから気づく、幼い頃はなんでも出来たように見えた大人。そんな大人が実はでたらめでいい加減だった。そんなありきたりなことを30年越しに思い知ることが、自分の幼少時代の完結となりました。

『スーパーチャイニーズワールド』は、1月24日より「ファミリーコンピュータ & スーパーファミコン & ゲームボーイ Nintendo Switch Online」にて配信されています。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

『ドラクエ』都市伝説かと思ったら本当だった! ただし試すのは「めっちゃ疲れる…」

マグミクス / 2025年2月8日 21時15分

-

『ドラクエ』リメイク版を未プレイだと「マジ!?」 意外な改変・追加要素

マグミクス / 2025年2月1日 21時35分

-

「Nintendo Switch Online」スーファミタイトルに『餓狼伝説2』ほか2タイトル追加!

マグミクス / 2025年1月24日 12時55分

-

スーパーファミコン Nintendo Switch Onlineに『餓狼伝説2 新たなる闘い』など3タイトル追加

マイナビニュース / 2025年1月24日 12時1分

-

これが「不知火舞」の原点!彼女のデビュー作『餓狼伝説2』など3タイトルが「Nintendo Switch Online」に追加

インサイド / 2025年1月24日 10時40分

ランキング

-

1約5.8万円のAndroidタブレット「LAVIE Tab T11」を試す 安価なタブレットとの違いは?

ITmedia PC USER / 2025年2月11日 12時5分

-

2中古スマホの「失敗しない」選び方 購入時に注意すべきことは?

ITmedia Mobile / 2025年2月11日 10時5分

-

3仕事効率大幅アップ間違いなし! 仕事や趣味で活躍するAI搭載PC3選【2025ベストヒット大予想】

&GP / 2025年2月11日 20時0分

-

4Discord、ユーザー間トラブル軽減へ「無視」機能を追加、密かに距離を置く選択肢

マイナビニュース / 2025年2月11日 19時0分

-

5ニコニコの動画“大量削除”、ドワンゴに見解を聞いた 「これからも必要に応じて継続的に」

ITmedia NEWS / 2025年2月11日 9時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください