上級国民と下級国民…日本の格差や「忖度文化」「社会からの孤立」はがんじがらめになった〈絆〉のせい? アフターコロナの人とのつながり方の処方箋

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月10日 11時15分

(※写真はイメージです/PIXTA)

日本における他との軋轢を避けるために払っているお金や時間などの犠牲、いわば「忖度のコスト」は、政治で50兆、経済で50兆の計100兆円に達すると、思想家で投資家の山口揚平氏は見積もります。山口氏の著書『3つの世界 キャピタリズム、ヴァーチャリズム、シェアリズムで賢く生き抜くための生存戦略』(プレジデント社)より一部抜粋して、これからの人とのつながり方について解説します。

柔軟性のあるつながりを大切にしよう

「絆」は人間関係を硬直化させる。現にこれまでの日本社会でも、上級国民・下級国民などの格差、犯罪や忖度などの断絶を生んできた。

現在の日本における他との軋轢を避けるために払っているお金や時間などの犠牲、いわば 「忖度のコスト」は、政治で50兆、経済で50兆の計100兆円に達すると思われる。政治の忖度コストは、一律支給やお友達内閣、判断遅延などを生むと皆わかっている。

経済の忖度コストは、大企業のコングロマリット(複合事業体)でも問題となっている。実は経済付加価値をまったく出しておらず、むしろ50兆円のマイナスだということだ。企業が解体し、事業が自立すると一気に解消するこの忖度コストは大きい。

忖度文化は卒業しよう。日本にはもはや機能する民主主義も、お金も未来産業も、それらを支える先進的教育システムおよび医療・福祉も何もないが、まだ残っているものがある。

法と倫理である。ここにすがろう。仕事もプライベートもきちんと人と人が向き合い、互いの価値意識のズレを認知し、うやむやにせず、その交点を対話によって探るとともに、法システムに照らし合わせて客観的に解決するようにしよう。

絆からそろそろ卒業しよう。絆とは硬直的なつながり、紐帯(ちゅうたい)とは柔軟性のあるつながりである。その紐帯を大事にしよう。

人はつながり、離れ、また新しいつながりをつくる。時を経て同じ人とつながり合うこともある。そのすべてが自然なことである。だから邂逅(かいこう)を大事にし、無機質な人間関係を精算し、品位と礼節をもって相手を理解しようと努め、適切に対話し、時に対立し、ルールに照らし合わせて喧嘩をしよう。正義は人の数だけある。正しさとは偏見である。だから良い悪いも存在しない。

ニューノーマルとは、リアル空間での甘えと曖昧さから、デジタル化と遠隔コミュニケーションの中で行われる真の人間同士のコミュニケーション形態へと進化することである。

コロナショックで明らかになった「一緒にいたい人の価値」

もちろん「これからも遠隔でいいんじゃない?」となるし、そうすると5割の人(何もしていない人、もしくは他害的な人、無駄なレポートを出せとかいう人)は今後、結構苦しい立場に追い込まれる。ただ遠隔だと生産性は上がるけど、あと一歩、カネにはなりにくい。

営業の最終形は人と人とが握手する瞬間に生まれるものなのだ。トレーディングや投機のようにwin-loseのゲームならいいのだけど、価値を創造する瞬間はいつの時代もやっぱりアナログだ。カネがぐるぐる回ったところで人々が幸福になるわけではない。

遠隔会議で伝えられるのはコンテンツ(内容)とコンテクスト(文脈)だけ。Zoom はノイズキャンセリングだけではなく、字幕や翻訳機能もすぐに実装してますます便利になる。

でも、インスピレーションや熱量は伝わらない。それはリアルでしか伝導しないものだ。仕事をした気になるのがデジタルタスクの一番怖いところで、実質的な幸福には直結しない。

遠隔業務が中心になれば、社員は家族の時間が増えるし、化粧も服装も気にしなくていいのは嬉しい。実は出勤は、時間や運賃だけではなく、もっと多大なコストだったと気づいて削減するようになる。会社側もオフィスの無駄な家賃を省こうと考えるから、超都心のつり上がった賃料価格は、円安やアジアの富裕層バブルがはじければ中期的には下がる。 このコロナショックをニュートラルに捉えると良かった面も多い。

全国に200万人以上いるといわれている引きこもりニートは、実は元気になっている。多 くの人が家にいたため、普段私たち引きこもりだけが抱えていた罪悪感が減ったからだ。 大貧民の革命ではないけれど、最弱の3のカードが最強の2のカードを倒すチャンスだって出てくる。そういうパラダイムシフトを見抜いて生き方を再考する機会になる。

くり返しになるが、平成から令和への最大のシフトは、論点が空間(距離)から時間へと 移ったことだ。平成時代はとことん距離の概念をなくすことがビジネスだった(インターネットやLCC)が、トドメを刺したのがコロナ・ショックだ。世界から完全に距離が消えた。

これからは時間が論点になる。世界は同時多発的に展開される。事件・テロ・産業・そして今回のパンデミックも。新興企業は生まれたときから多国籍だ。空間(平成)、時間(令和)が克服される(ゼロになる)とその次の時代、ようやく光が焦点になる。

もちろん、中心となる産業も変わる。医療・教育サービスの遠隔化は当然で、最大のインパクトは何かといえば、「ピア経済」の台頭だ。これは遠隔効率化と真逆の発想だ。

ピアとは隣にいること。同じ空間をシェアすることの効果を「ピア・エフェクト」や「ピ ア・プレッシャー」と呼ぶ。「人間は環境の奴隷だ」というが、中高一貫の進学校からなぜ東大に行くのかといえば、そういう空気を6年間浴びるからに他ならない。個人(スタンド・アローン)の力じゃない。空間の力だ。

話を戻すと、このコロナ・ショック最大のインパクトはつまり、「本当に一緒にいたい人の価値」が明らかになったことだ。これからの仕事(プライベートも)は、あの人とはコールで、その人とはZoom(遠隔テレビ)でいいけども、この人とは一緒にいたいという「臨在価値(ピアバリュー)」が明確になるし、そうして選ばれた人の価格は競り上がる。

発言だけでなく、匂い、触感のような五感だけでもなく、その人が発する空気、気の調和、エネルギーなど、人間が言語化はできなくても知覚ができるあらゆるものが価値化され、値づけされ、そして流通するようになる。「一緒にいたい人といる」ことが人間の欲求の中心となり、それが経済活動の中心ともなるのだ。

ピアビジネスこそ21世紀の本命だ。ピアバリューは、doing(やること)ではなくbeing (あること)から生まれる。だから、being valueの高い人を目指そう。それは一緒にいて心地よい人、機嫌よい人、美しい人、澄んだ人、インスピレーションのある人、たくさんの経験を積んだ徳のある人だ。

日本で増える「孤独」という課題

コロナ禍以前より、日本の社会問題として「孤独」が深刻になってきている。人口が減少する中でも社会的なつながりを強め、孤独と孤立を解消することが求められているのだ。

ひと昔前には核家族4人暮らしが一般的だったが、2040年には家族の平均構成人数が2.1人となる予測がある。おひとりさま世帯およびグループが増加傾向にあるのだ。世帯構成人数が減少し、地域のつながりが弱まっている中、孤独を感じる人たちが増えており、社会的コストが問題になっている。

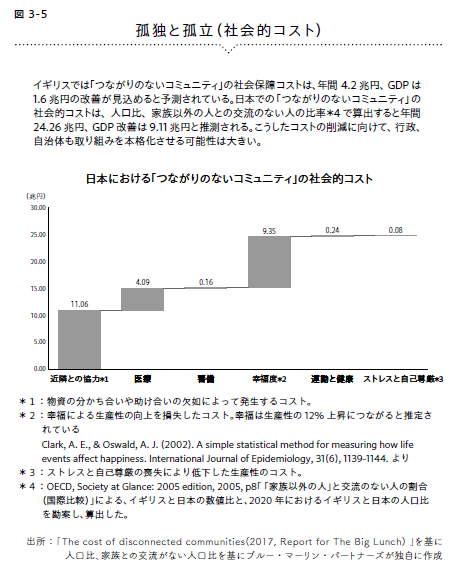

図3―4は「家族以外の人」と交流のない人の割合を示したものだが、日本はOECD諸国の中でも、孤独を感じている人の割合がとくに高い。イギリスで調査された孤独の社会的コストを日本の人口に割り戻して試算すると、約24兆円の費用となる(図3―5)。イギリスでは”孤独担当大臣”が配置され、孤独に対する政策が加速している。

「ワンファミリー」という構想

家族で子どもを育てるのではなく、地域とコミュニティで育てるのが正解であり、早く移行したほうがいい。子どもの養育において実親や戸籍を重視すると、繁栄からますます遠ざかる。

「自分の子ども」という概念を持ち続けることには限界がある。子どもはコミュニティで育てなければならない。この国のコストの中心は社会保障費であり、その中核は孤独と孤立である。

くじ引きでメンターやマスターを決めて、クラス替えのように毎年入れ替わる仕組みを導入してでも世話をし、世話をされるというつながりを作らなければならない。

山口 揚平

ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社

代表取締役

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

夫を亡くした80歳女性「年金月5万円」暮らしの末、1年で体重激減…「経済的困窮」「孤立」で二重に苦しむ高齢者たち

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月2日 19時15分

-

アプリで孤独・孤立を解消ピアサポートアプリ「みんチャレ」がユーザー数150万突破

PR TIMES / 2024年7月1日 12時15分

-

「孤独がイヤだから結婚したい」と考える男性は、いつまでも幸せになれない理由

日刊SPA! / 2024年6月28日 15時54分

-

"孤独・孤立対策推進法"施行のもと孤独・孤立に悩む高齢者に対する取り組みをスタート 「集まれ永和校区!! Summerボウリング大会」を実施

Digital PR Platform / 2024年6月24日 14時5分

-

孤独死は「余計なお金がかかる」って本当ですか? 早く見つけてもらうために「お金で解決」できることはあるでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月13日 10時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

418÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

5洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください