勤続30年のサラリーマン「退職金2,000万円」にかかる税金はいくら?定年後“忘れた頃に届く請求”に大慌て【FPが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月25日 11時15分

(※写真はイメージです/PIXTA)

会社員時代は経理がやってくれていた税金の計算・支払いについて、定年後は「自己責任」で処理しなければなりません。そこで、定年後に必要な税金の支払いについて、『定年までに知らないとヤバイお金の話【最新版】』(彩図社)より詳しく見ていきましょう。著者でファイナンシャルプランナーの岡崎充輝氏が解説します。

定年退職後に考えなければいけない「税金」とは

私たちは「税金は収入に対してかかるもの」というイメージが強いせいか、どうしても定年後はかからないものだと思ってしまいがちです。

当然、収入が現役時代より減る以上、収入にかかる税金は少なくなります。

しかし、税金とは、それだけでしょうか?

税金とは、もともとこの国に住むために必要なコストです。

つまり収入にともなうもの以外に、この国で生活するために必要な税金というのが存在するのではないでしょうか。

そう、たとえば、固定資産税や自動車税がそれにあたります。

固定資産税はこの国で不動産を持つ者であれば、自動車税はこの国で車を所有するのであれば、必ず支払わなければなりません。収入が多かろうが少なかろうが、関係ないのです。

今現在、収入の多さにかかわらず払っている税金が年間いくらあるのか?

……これは確実に把握していく必要があるようです。

それ以外にも、税金については、知っておかなくてはいけないことがたくさんあります。

・退職金にかかる税金について

・退職の翌年に支払う住民税について

・年金にかかる税金と確定申告について

サラリーマン時代には会社の経理がやってくれていたものを、定年後は自分でやっていかなくてはいけない。

じつは、ここがかなり大きな問題です。

日本では、サラリーマンをしている限り、税金の知識がまったくなくても、正直生きていくのに困ることはありません。そのためか、我々日本人が税金について教育を受けることはまったくありません。ほとんど自主学習しなくてはいけないのです。

にもかかわらず、定年後は強制的に、自己責任で税金について管理しなくてはいけません。

定年後に皆さんが不安を感じる大きな原因は、お金がいくらかかるかも当然そうなのですが、税金について分からないという不安も大きいのではないでしょうか?

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

退職金にかかる税金…控除額は「勤続年数」で変わる

退職金にも所得税と住民税という税金がかかります。

しかし、退職金の税金の計算は、お給料の税金とは少し計算方法が違います。というより、お給料とは別に計算することになるのです。

せっかくコツコツ働いてきて、やっと退職して退職金を楽しみにしていたら、たっぷり税金が……なんてならないように、あまり高額な税金がかからない特別な方法をとっているのです。

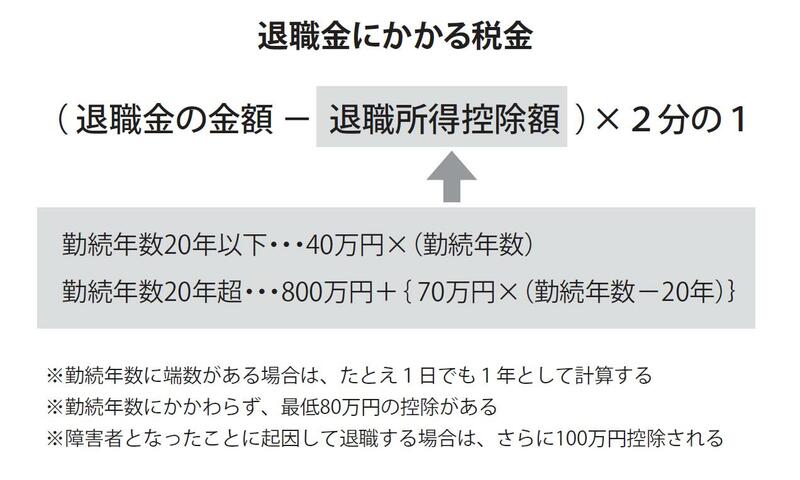

その特別な方法というのは、「退職金所得控除」と、「2分の1課税」です。

税金というのは、言葉が難しくていけません。

ここで出てくる「退職所得控除」というのは、退職金に税金がかかりすぎないように、計算から差し引ける金額をいいます。

しかし、誰でも同じ金額が差し引けるのではなく、勤続年数の長さによって金額は変わってきます。

退職金にかかる税金の計算は、上の図のようになっています。

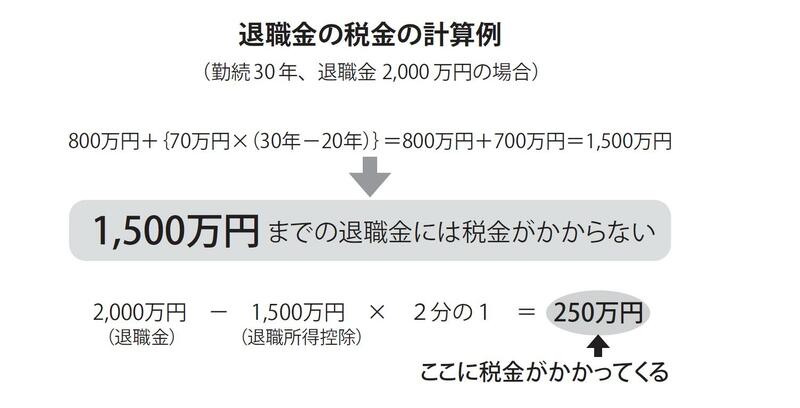

こういう場合は具体的な例があった方がいいですよね。それでは、勤続30年で退職した場合を見ていきましょう(退職金は2,000万円)。

そうすると上の図のようになるので、このケースでは、1,500万円までの退職金には税金がかからないということになります。

それでは、所得税から計算していきましょう。

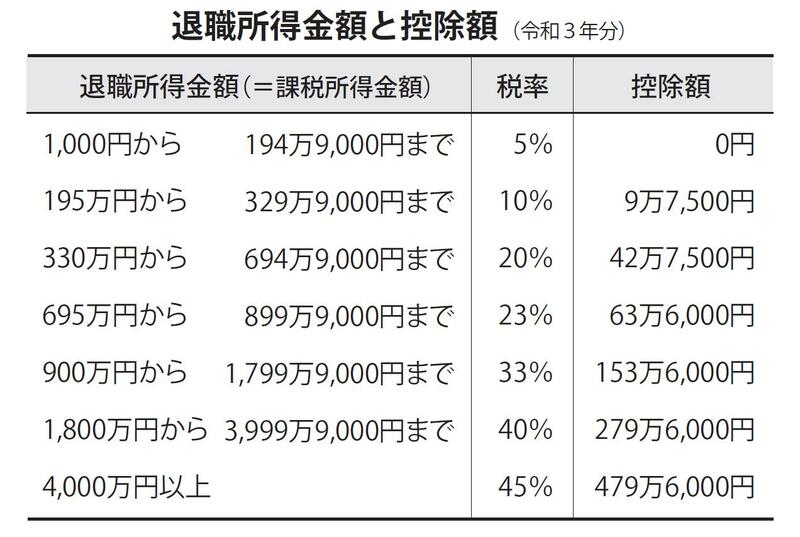

まずは、上の計算で出た250万円にかかる税率がどのくらいかを見てみます。

そうすると、税率は10%ですね。

ですから、次のようになります。

250万円×10%―9万7,500円=15万2,500円つまり、この場合の所得税は15万2,500円です。

続いて住民税です。

住民税は一律税率が10%ですから、

250万円×10%=25万円となります。

所得税と住民税で、合計40万2,500円の税金を支払うことになるのです。

しかし、ここで気をつけなければならないポイントがあります。

退職金の税金において、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合、退職所得控除が受けられず、税金が高額となってしまいます。

通常は、退職金を支給する会社側で、この「退職所得の受給に関する申告書」についての説明があると思いますが、万が一、話や説明がない場合には確認をとるようにしましょう。

退職の翌年に支払う“なんだかいい気がしない”税金

税金といっても、そんなにビックリすることはありません。払う金額が先ほどの計算から増えるわけではありませんから。

では、なにが問題なのかといえば、それは、支払いのタイミングです。

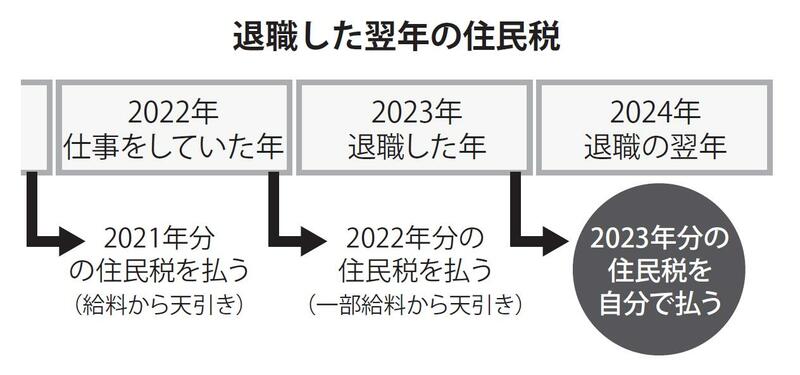

そもそも住民税と所得税は、支払うタイミングが異なります。

所得税は、1年間にかかる税金を予測して毎月仮払いをしていき、年末にその年に納める税金を計算し直して、仮払いとの差額を調整する仕組みになっています。

つまり、その年の所得税は、その年のうちに支払うのです。

しかし、住民税は、その年の収入によって翌年の金額が決定します。ですから簡単に言えば、今年支払った住民税は、前年の収入にかかった税金となるわけです。

通常、現役サラリーマンの場合は、住民税も給料から天引きされていることがほとんどです。今払っている税金が今年のものなのか、前年のものなのか気にすることもなかったでしょうし、気にする必要もありませんでした。

しかし、ここで大きな問題なのは、住民税が前の年の収入に応じて翌年請求されるということは、退職後の住民税は、皆さんが直接支払う必要があるということです。

人間って不思議ですよね。

最初から差し引かれていれば、そんなに気にしないのですが、一旦ふところに入ったお金から「税金を払ってくれ」と後から請求されると、なんだかいい気がしません。はじめから予定しておけばいいのですが、翌年忘れた頃に税金の請求が来ると慌ててしまうものです。

しかも今度は、会社を退職しているわけですから、給料から差し引かれるのではなく、直接皆さんのところに納税の通知書が来るため、特に驚かれることが多いわけです。

岡崎 充輝 株式会社ヘルプライフオカヤ 代表取締役/ファイナンシャルプランナー

外部リンク

- 「定年まで働くぞ」年収550万円、会社に尽くした65歳男性の後悔…「64歳11ヵ月」で退職した年収400万円の同期を羨んだワケ【CFPが解説】

- ありがとう。助かった…退職金額が「300万円以上」も変わる!?年収800万円の定年直前59歳サラリーマンが〈A4用紙1枚の申請書〉に感謝したワケ【FPが解説】

- 月24万円もらえるはずが…年金繰下げ中の67歳男性、年金事務所で発覚した〈まさかの事態〉に絶望…「これじゃ、働き損だろ」【FPの助言】

- 手取り13万円、実は「元・大企業部長」の75歳コンビニバイト…勝ち組エリートたちが「定年後も働き続ける」残念な理由

- えっ、どういうこと?…退職金2,000万円を“分割”で受け取る予定の59歳・定年直前サラリーマン、思わず耳を疑った「同期のひと言」【FPの助言】

この記事に関連するニュース

-

定年間際に「サラリーマン大家」が必ず検討すべきこと、3つ【税理士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月26日 14時15分

-

住民税の高さに驚くことも…定年退職後の税金、おさえておきたいポイント

MONEYPLUS / 2024年7月26日 7時30分

-

60歳で定年退職するけど、退職金に「確定申告」は必要? 確定申告すると「得になる人」について解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月26日 2時20分

-

退職は「60歳」と考えていたのですが、会社の定年が「65歳」に引き上げられました。退職金「1000万円」の予定でしたが、早めに退職すると“減額”になる可能性もあるのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月18日 2時20分

-

iDeCoに興味がありましたが、受け取るときに税金がかかると聞きました。それでも節税になるってどういうことでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月3日 8時10分

ランキング

-

1〈最低賃金1054円に〉過去最大増なのにパート、アルバイトから大ブーイングのワケ「扶養控除ライン据え置きはオフサイドトラップ」「政治家の報酬だけは世界トップクラスだけど、賃金はオーストラリアの半分」

集英社オンライン / 2024年7月26日 18時56分

-

2赤字続きのミニストップ、逆転を狙う新業態は「コンビニキラー」? まいばすけっとに続けるか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月26日 6時15分

-

3土用丑のうなぎで嘔吐=京急百貨店

時事通信 / 2024年7月26日 19時32分

-

4「ジェネリックにしますか?」と薬局で聞かれましたが、「新薬」にしました。これって損ですか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月26日 8時40分

-

5タワマンで迷子、自分の部屋に帰れない…年金月25万円の69歳父が母と肩を寄せ合い暮らす「子供部屋」に唖然【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月26日 11時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください