「二代目社長の氏名と就任年月は?」…社内外から何でも聞かれる総務部。“しごでき総務”なら「答えられて当然」の情報とは?

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月14日 12時0分

(※写真はイメージです/PIXTA)

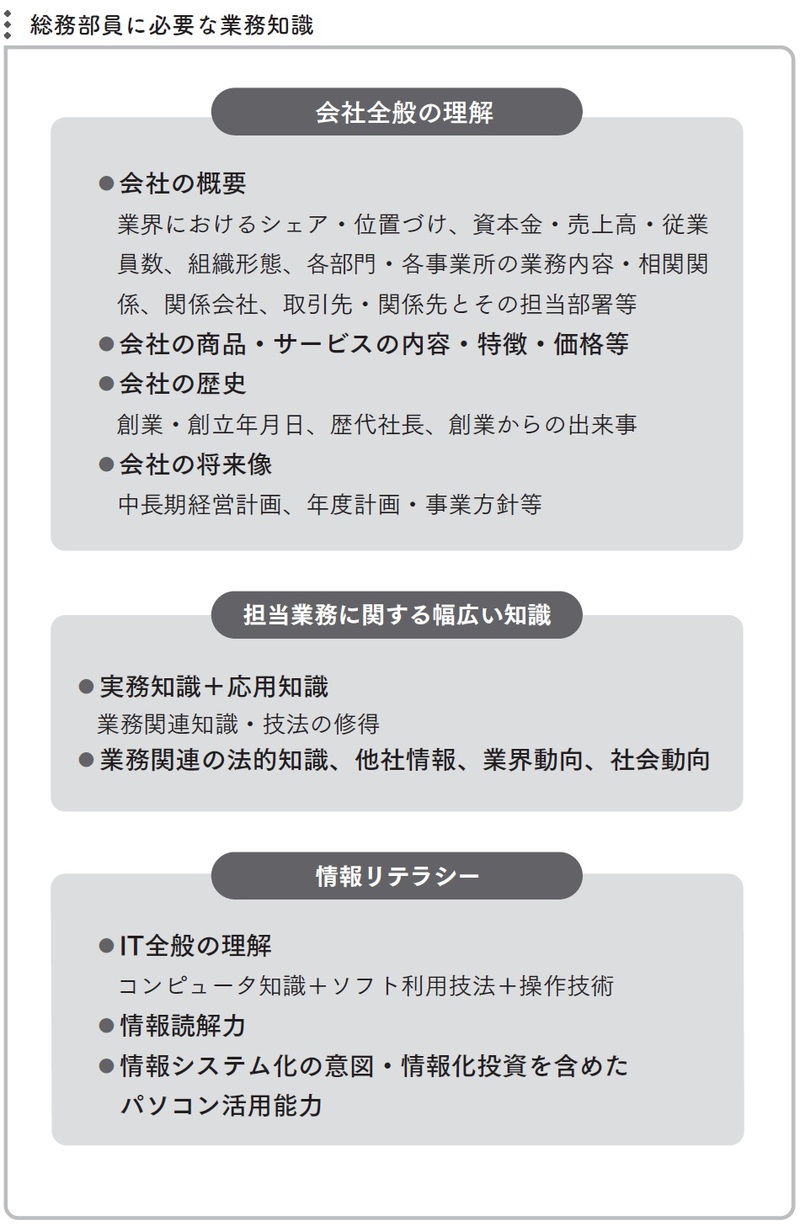

“会社の事務業務のすべて”を取り扱う部門、「総務部」。他部門の人々はわからないことがあると何でも総務部に聞いてきますし、会社によっては、経理・労務・広報・人事・経営企画等々の専門業務をこなさなければなりません。広範囲な業務分掌に対処するには、どんな知識が必要なのでしょうか? 下條一郎氏の著書『図解でわかる 総務部員の基礎知識』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、総務部員が頭に入れるべき「基礎中の基礎知識」を紹介します。

各部門の業務内容や会社の歴史など

総務業務は広範多岐にわたります。そのため、1人でいくつもの業務を担当することになります。当然、それぞれの業務についての実務知識は身につけておかなければなりません。総務部員ならば、総務関連業務に関してはスペシャリストであることが求められます。

総務関連業務のスペシャリストとして果たすべき仕事をするためには、まず会社全体を理解することです。というのも、総務部は企業の総括的な調整・管理および社内サービスといった機能を有し、企業活動全体の基盤を支えているからです。したがって、全体を理解したうえで、関連業務の役割や影響等を踏まえて仕事に取り組むことで、スペシャリストとして認められるのです。そのためにも、以下の事項は総務部員の基礎中の基礎知識として持つようにします。

----------------------------------------

①会社の概要:業界におけるシェア・位置づけ、資本金・売上高・従業員数、組織形態および各部門・事業所の業務内容・相関関係、関係会社、取引先・関係先とその担当部署。

②会社の商品・サービス:既存の商品・サービスのほか、新製品情報や特徴・価格等も理解しておく。

③会社の歴史:創業・創立年月日および歴代社長の氏名・在職期間等は最低限必要。社史があれば、創業から現在までの会社の功労者や特筆すべき出来事などを把握しておく。

④会社のビジョン:企業の中長期経営目標、年度の具体的な経営計画・事業方針等。

----------------------------------------

こうした会社全般の理解は社員としてある程度は必要かもしれませんが、総務部としては渉外業務の一環としても重要です。総務部には社内はもちろん、社外からも様々な問い合わせが入ります。「二代目の社長の氏名と就任年月は?」「新製品について詳しく知りたい」等々。

そうしたとき、即座に答えられる、もしくは外部からの照会を担当部署に迅速に取り次ぐためにも、この内容ならどの部門の管掌業務といった基本的な事柄は頭に入れておかなくてはなりません。

担当業務に関連する幅広い知識

企業活動全体を理解したうえで実務知識を駆使して遅滞なく仕事を遂行するには、業務に関連する幅広い知識も必要になります。法的知識はもちろん、担当業務に精通し、自分の判断で処理できるようになるにつれ、さらなるプロとしてのパフォーマンスの発揮のために応用知識や専門知識の掘り下げも必要になってきます。

例えば、株主総会の運営準備を進めるにあたっては、法律や定款に関わる知識が求められます。したがって、定款や株主総会に関する会社法の規定には目を通して、自分なりに理解しておくことは担当者として当然です。

「そういう決まりだから」という先輩の教えに従って法定事項を処理しているよりも、自分で確かめ、身につけた知識で仕事をすることは業務スキルの向上にもつながります。

あわせて、株主代表訴訟や利益供与の禁止などについても担当者としての知識として身につけておけば、より企業活動全体の視点から業務を理解できるようになります。

このように、担当業務に関連する法律についての基本的な知識を身につけておくべきですし、法改正の動きがあれば、改正内容や施行日などをきちんと把握しておかなければなりません。

このほか、他社や業界の動向などについても情報収集に努め、新しい動きや制度、技法などを業務関連知識として身につけ、担当業務に応用していくことも必要です。

デジタルリテラシー

業務の効率化を図る手段として、特にデジタルスキルの活用が重要です。総務業務のDX化は急速に進み、社内通達や会議等はオンラインが普通になり、社内の規程集はデータベース化され、「紙」による社内資料は過去の遺物になりつつあります。

もはやITが使えなければ、仕事ができないといわれるほどですが、業務のデジタル化で必要なのはパソコンの操作スキルだけではなく、デジタルリテラシーの向上です。

それには総務部員もリスキリングにより、DXスキルの向上を図っていかなければなりません。

例えば、用度品管理ではコスト削減に意識が向きがちですが、どんなもの、いつ、どれほどの量を使うかは業務効率にも大きく影響します。これを経験則ではなく、過去の情報を読み込んだAIを活用すれば、費用対効果を考慮した適切解が求められるようになります。

総務部の業務改善という視点からのデジタルリテラシーの向上は必然だといえるでしょう。

下條 一郎

元「月刊総務」代表兼編集長。東京都立九段高校、立命館大学文学部卒業後、株式会社池田書店入社。同社で書籍や雑誌の編集等を経た後「月刊総務」の出版権を引き継ぎ独立、株式会社現代経営研究会を創業。同誌を日本唯一の総務専門誌に育て上げる。同誌発行の傍ら、総務実務等のセミナー講師、経営やビジネス実務に関する勉強会を主宰。上場企業経営者をはじめ著名作家、大学教授、メディア関係者等多彩な人的ネットワークを持つ。総務およびビジネスマナー等ビジネス実務に関する書籍を多数執筆。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「総務=雑用係」と考えている人が知らない“総務部のリアル”

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月21日 12時0分

-

東京都「スタートアップを活用したリスキリングによる中小企業デジタル化支援事業」に株式会社D4cアカデミーの講座 DigitaRe School が採択されました。

PR TIMES / 2024年6月20日 13時45分

-

ネオス、テックアカデミーと連携生成AIの基礎理解から実務での活用までAI人材育成をワンストップ支援する研修プログラムを提供開始

@Press / 2024年6月17日 11時30分

-

「招かれざる客」の対応も“総務部の仕事”…総務が受付時にやっている「お断り」の方法

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月7日 12時0分

-

「DXリテラシー標準」に準拠した『DX基礎能力試験』が7月より開始

PR TIMES / 2024年6月5日 16時45分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

4訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

-

5洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください