今後は「不動産は子か孫に継承」が通用しなくなる!? 「地主業の維持」に迫る5つの重大リスク、対処法は【元メガ・大手地銀の銀行員の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月2日 8時15分

(※画像はイメージです/PIXTA)

地主を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。地主業を続けていると、今後も増税や人口減少といった、大きな壁に直面する機会が多々あるでしょう。本記事では、地主業の維持に迫るリスクと対処法について、ティー・コンサル株式会社代表取締役でメガバンク・大手地銀出身の不動産鑑定士である小俣年穂氏が解説します。

1.税改正による影響が大きい

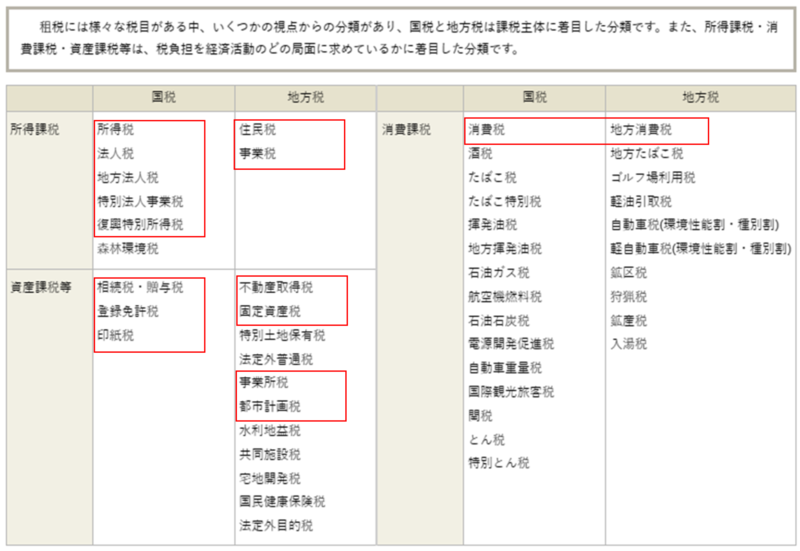

地主として不動産事業を営むにあたっては(以下「地主業」という)税金による影響が大きい。一般的には地主が支払う税金といえば、「相続税」というイメージが強いが、不動産を所有していることに関連して、以下のような税金も支払っている(赤枠箇所)。

不動産に関連してかかる税金を整理すると、以下のとおりである。

【所有期間中】 固定資産税、都市計画税、(用途によっては)消費税 【一時的】(不動産購入) 不動産取得税、登録免許税、印紙税、不動産取得税、消費税(銀行借入)、印紙税、登録免許税、消費税(銀行手数料などにかかるもの)また、不動産事業において利益が出ていれば所得税や法人税、住民税や事業税などもかかり多種多様な税金との関わりが強い。

したがって、税改正による増税があれば不動産事業や承継において大きな支障が生じる。平成25年度の相続税改正(適用は平成27年1月1日以降)は、近年における地主を取り巻く税改正の代表的な事例といえる。

2.人口動態の影響も受けやすい

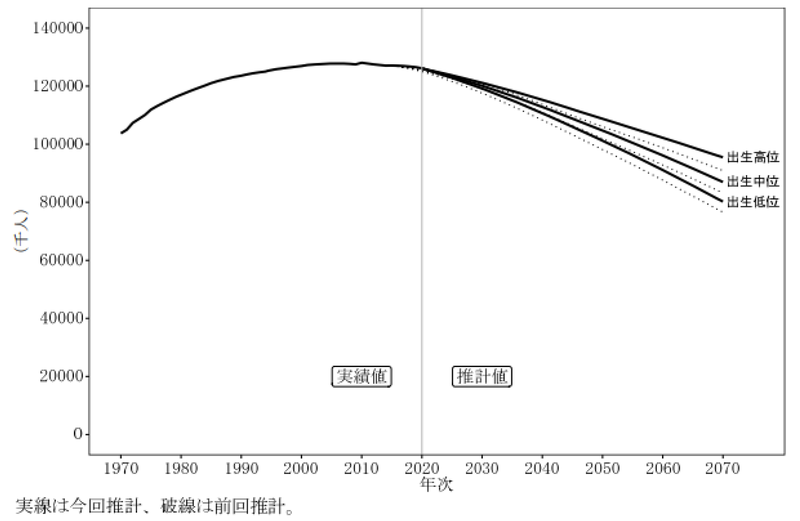

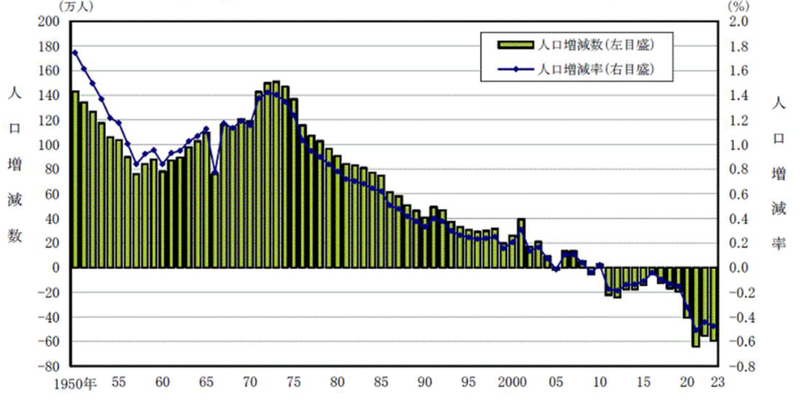

日本における人口は平成20年にピーク(1億2,808万人)を迎え、その後減少に転じている。

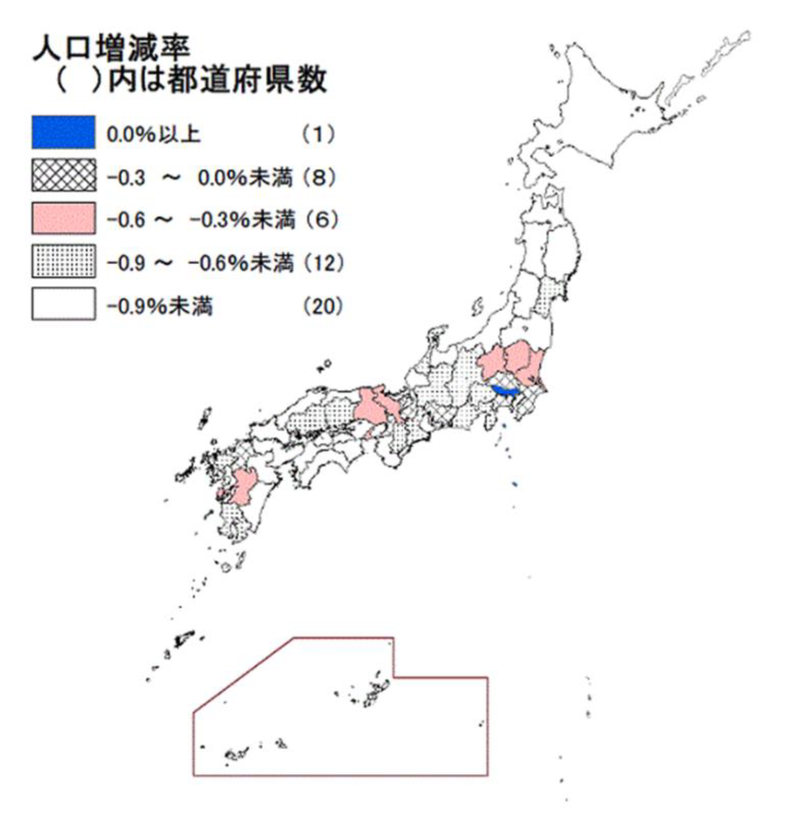

2050年代には人口は1億人程度になるものと推測される(図表2参照)。ほかの経済予測などと比べて人口動態は将来予測を行いやすいといわれることから、おおむね予測どおりの結果になるものと思われる。ここ数年は全国平均で0.5%程度減少している。一方で、東京都については人口が増加しており、その周辺地域においても下落率は緩やかである。

地主業においては、不動産賃貸収入にて事業を行っていることから人口動態による影響を受けやすい。

建物を建築する以上、長期的に建物からの収入を維持できる状況を目指さなければならず、「建物を建築して終わり」あるいは「不動産を購入して終わり」ではなく将来的な賃料収入の確保についても検討することが肝要だ。

ただし、地方都市であるからといって、一律不動産事業が駄目であるということではなく、各地域によって事情は大きく異なることから日ごろから不動産についての情報収集や分析が大切だ。

また、リスク分散の観点から地元以外に不動産を購入するということも選択肢としては有効であると思われる。

3.「子か孫に継承」が通用しなくなる?

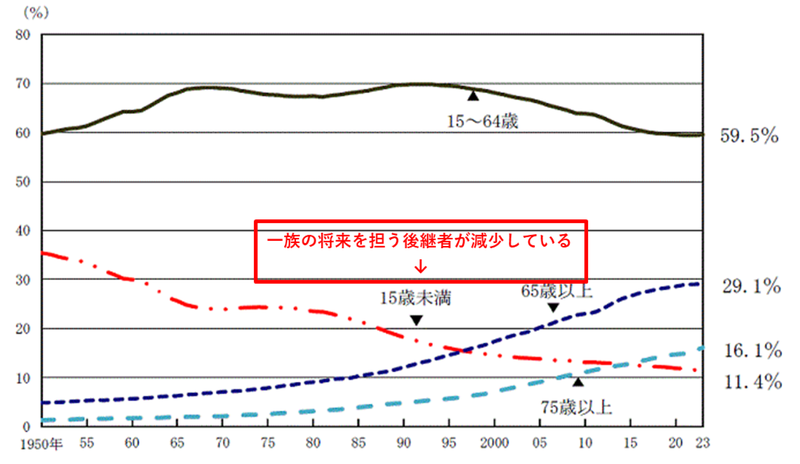

地主業の後継者についても人口動態同様に今後課題が増えてくる可能性が高い。

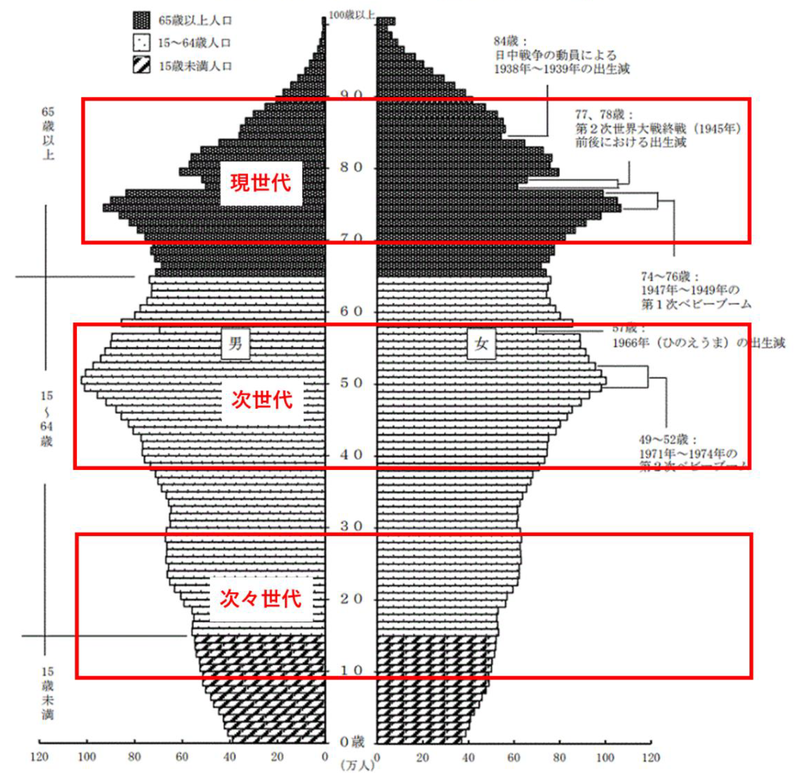

図表5は2023年時点における人口ピラミッドであるが、現当主の地主世代を80代前後として考えると、次の代は50代前後、その次の代は20代前後となる。次の代については第二次ベビーブームもあり多くの人口を擁するため承継できないという懸念は少ないが、その先については大きく人口が減少していることから、課題がある。

よく地主業について「三代でなくなる」とのたとえがでる。この言葉の意味としてはいままでは相続税納税による資産の減少を指していたが、今後は後継者不足により承継が途絶えてしまうリスクも含むように思われる。

したがって、今後の地主業の承継にあたっては子や孫の「直系卑属」のみならず甥や姪などの「傍系卑属」への承継が必要となる可能性が高い。

地主業においては、税金や不動産、金融の知識が総合的に必要となることから「直系尊属」に拘り過ぎると一族の衰退に繋がりかねない。したがって、これからは広く親族内で適正な後継者を選定するような取り組みが必要となるのではないか。

4.時代に即した事業経営を

新型コロナウイルスによる「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が記憶に新しい。移動制限により在宅勤務が普及した一方で飲食業や、観光業、貸オフィス業などへの経済的打撃により不動産事業にも大きく影響をおよぼした。

当該事態を予測していた人はほとんどいないと思われ、予測不可能な外的要因により「ホテル」「テナントビル」「オフィスビル」については特に大きな打撃を受けたといえる。一方で「レジデンシャル(住居)」や「物流倉庫」などは大きな影響も受けず比較的堅調であったと思われる。

この事態については正直「運」の良し悪しであったかもしれない。

この経験から地主業においても、所有する不動産の用途によって影響を受けることが明らかになり、用途毎で抱えているリスクが異なることから、これからは事前にリスクを明確にしておくことが望ましいと考えられる。

また、今後の不動産事業においては「SDGs」に即した対応も必要であると思われる。持続可能な建物であることが、資産価値の防衛という観点でも不可欠だ。

クリーンエネルギーや省エネ、永く使い続けられるような仕組みが必要であり、従来のスクラップ&ビルドではなく、手を加えながら長期間にわたって利用していくような取り組みが必要であり、時代に即した変化が求められる。

建物自体のハード面のみならずSDGsには「平等」を謳った内容もあり、たとえば入居者に対する対応についても変化が必要であり、17項目を意識した地主業が今後ますます重要になると思われる。

5.認知症になっても、事業継続できる仕組みを作る

地主業にあたっては、多くの意思決定が発生する。

大きい点では「誰に承継をさせるか」ということであり、遺言の作成にあたって意思能力の確認が不可欠だ。そのほか、不動産の購入や売却、不動産の建築があり、それに伴う金融機関からの借入などで意思決定が必要である。

細かい点では、修繕の実施や、賃貸借契約の締結、管理契約など地主業を行うにあたって通常発生するような多くのことに都度意思決定を行っている。

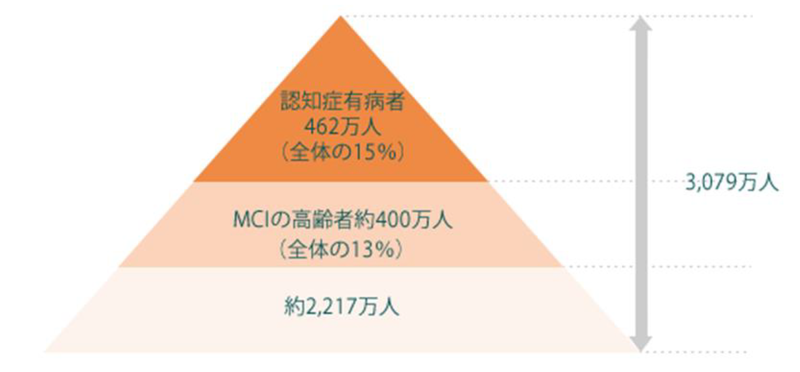

意思能力に一切の問題がなければ日ごろ、そのような点においていちいち気にすることはないであろう。ただし、いざ認知症になってしまった場合には、地主業に大きな支障が生じかねない。厚生労働省によれば65歳以上の15%が認知症であり決して他人事ではない。

相続発生前に留意すべき点として認知症に対する対策、すなわち認知症になっても事業が継続できる仕組みづくりが重要だ。

それぞれに合った方法で、地主業の継続を

地主業の維持継続にあたって多くの問題を抱えている。ひとつひとつの事象を理解し、事前に備えておくことで円滑な承継が実現できる。

また、地主業にあたっては家族構成や所有資産によって、それぞれが抱える事象が異なることから専門家などに相談をして現状把握をおこない健康なうちに対策を進めていくことが肝要である。

参考 ※1:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a01.htm ※2:https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/db_zenkoku2023/g_images/pp2023gg0101.png ※3:https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2023np/index.html ※4:https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/31737/ ※5:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html小俣 年穂

ティー・コンサル株式会社

代表取締役

<保有資格>

不動産鑑定士

一級ファイナンシャル・プランニング技能士

宅地建物取引士

外部リンク

- 「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】

- 40代長男の絶望…元・転勤族の亡き父が、押し入れの奥にねじ込んでいた「戦慄の置き土産」【弁護士が解説】

- 愛する娘へ「年間110万円」を20年間贈与していた父逝去…2年後、税務調査で「670万円」の追徴課税のワケ【税理士が解説】

- 30代長男の死…嫁は「私たちを頼らないでください」と言い残し、孫を連れて海外移住。食堂で働き詰めの高齢母が、涙をこらえて遺した〈まさかの遺言書〉

- 「お姉ちゃん、介護をありがとう。全財産は、跡継ぎの弟君へ」相続の現場で放たれた、強烈な一言【弁護士が解説】

この記事に関連するニュース

-

お金を増やして豊かに暮らせる人・お金を減らして生活に困る人…明暗を分けるのは「知識の差」【FPが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月5日 11時15分

-

富裕層の「相続税対策」…納税資金準備のために〈なるはや〉で作成・確認すべき「3つの表」とは?【相続専門税理士の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月25日 11時15分

-

税務署からの追徴課税を免れる効果も…「地主」が「不動産鑑定評価」を取得する、これだけのメリット【元メガ・大手地銀の銀行員が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月15日 10時15分

-

地主の相続対策、安易な「都市部の収益不動産の購入」が痛い目を見るワケ…価格変動にどう対処する?【元メガ・大手地銀の銀行員の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月8日 9時15分

-

地主が資産1億円を「長男と長女」へ「10年」にわたって贈与をすると…“節税額”に驚愕【元メガ・大手地銀の銀行員の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月7日 9時15分

ランキング

-

1ソニーが録画用ブルーレイディスク生産終了へ、光ディスクの記録メディアから完全撤退「市場が縮小」

読売新聞 / 2024年7月5日 18時12分

-

2知っていたらもっと早く仕事を変えたのに…65歳以上も働き続けることで減額されてしまう「年金の落とし穴」

プレジデントオンライン / 2024年7月5日 9時15分

-

3妻に先立たれた65歳、年金約17万円・おひとり様シニアを襲う<老後破産へのカウントダウン>

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 9時0分

-

4ニッカ、4年ぶりウイスキー新ブランド発表

日テレNEWS NNN / 2024年7月5日 22時50分

-

5今度はなんのコラボ? マクドナルドのX、次回の「ハッピーセット」のヒント画像公開...期待高まる

J-CASTニュース / 2024年7月4日 16時49分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください