就活生「受けるなら大企業で、給料が高くて、年間休日125日以上は絶対」⇒いざ入社したらブラック企業でした…。キャリアコンサルタントが教える“やってはいけない就活”

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月20日 12時0分

(※写真はイメージです/PIXTA)

キャリアコンサルタントの森田昇氏は、就活のはじめでは、自己分析はサラッと60分で切り上げ、自分が今興味のある商品・サービスに関わっている会社を30社リストアップするようにアドバイスします。ただし、ここで「いい仕事」や「いい会社」を無理に探そうとしてはいけないとのこと。一体なぜなのか? 森田氏の著書『生涯収入を最大化する「就活の技法」』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、“ありがちな就活”に潜む「罠」を紹介します。

「いい会社」や「いい仕事」は探さない

「興味・関心」を最低30社に、と目標数字を掲げているのは、それだけ挙げれば企業の属する業界がバラけるからです。自然と職種や仕事の種類、企業規模もバラけますし、様々な業界や企業の特徴も目に入るようになるでしょう。

業界や職種、仕事を絞るのは先の話、決してこの段階で「志望動機が書きやすいから」、といった観点でリストを絞らないでください。得てしてそういった今の自分と接点があると思ってしまう企業は「いい会社」や「いい仕事」に見えてしまうのですが、業界研究や企業分析も録に行っていない段階では、まだどちらも疑いの目で見てください。

就活序盤で「いい会社」を探すと、まんまとブラック企業に引っかかる可能性

就活生の皆さんは、「いい会社」と言われると、どんな会社を想像するでしょうか? 厚生労働省は「ホワイト企業」について明確に定義していませんが、一般的な特徴として、①従業員への待遇や福利厚生が充実している、②社員の健康や労務管理等を重視している、③労働安全衛生に関して積極的に取り組んでいる、④イキイキと長く働くための環境が整っている、のが「いい会社」だと一般的に言われています。

端的に言ってしまうと、

・労働時間が短い

・休暇が取りやすい

・福利厚生が充実

・給与が平均より高い

・何よりも安定している

が挙げられます。

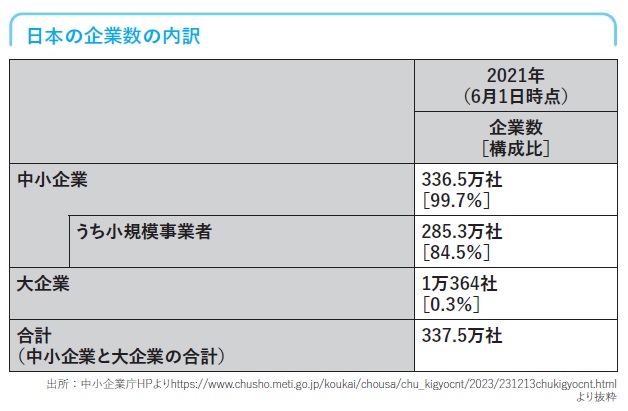

これらの条件は、リスト化した30社のほとんどが満たしているはずです。就活のはじめで「普通の就活生」が知っている企業は有名どころの大企業ばかりなので、漏れなく「いい会社」のはずです。大企業は見せかけのホワイト企業にならないように、従業員の負荷を減らす対策や処遇の改善に力を入れています。そこに差はほとんどつきません。とはいえ、2021年6月時点で日本には企業が約337万社あり、そのうち大企業は約1万社もあります。比率としては0.3%に過ぎませんが、あまりにも多い数字です(図表)。

そのため、残念ながら、大企業の中にもブラック企業は潜んでいます。「取り敢えず大企業」、「給料のいい会社からピックアップ」、「年間休日125日以上が絶対条件」といった「就活の軸」だけでピックアップしてしまうと、私みたいにハズレくじを引く可能性が高ります。この条件を満たしていたんですよ、ITブラック四天王(*編注:就職氷河期世代だった当時、筆者が50社以上応募して苦労に苦労を重ねてやっと得られた唯一の正社員待遇の内定が、当時のITブラック四天王からのものだった)。

ホワイト企業と同じようにブラック企業にも明確な定義はなく、企業同士で比較するしかありません。一見すると「いい会社」だと思えたのに、他の会社と比較すると「ブラック風味」だった。そう気付けるタイミングは業界研究や企業分析をじっくり行えば必ずあります。最初から無理に「いい会社」を探そうとしないで、たくさんの業界や企業を知ることで、比較できるようにしてください。

今の「いい仕事」が、将来も「いい仕事」のままとは限らない

皆さんは、「いい仕事」と言われると、どんな仕事を想像するでしょうか? こちらも明確な定義はありません。しかし、明確に定義が決まっていないからといって、「いい仕事」自体が存在しないわけではなく、人によって条件、形が違うというだけに過ぎません。

その中でも、一般的な特徴として、①やりがいがある、②将来性がある、のが「いい仕事」だと言われることが多い印象です。

①のやりがいについては、何にやりがいを感じるかは人によって異なるので、定義が難しいです。やりがいを決定する要素は非常に多く、業界・業種・分野といった大きなすみ分けから、どのような関わり方をするかといった職種、さらには仕事の進め方も関係します。これにはOB/OG訪問等での深い業界研究や企業分析が必須となるため、「働きがい」を考えられるのは就活の中盤戦以降です。

また、②の将来性については、2022年11月の生成AIの登場により、多くの仕事がAIに取って代わられると言われていますので、こうしたAI等で自動化することのできない仕事は、将来性が高い仕事だと考えられています。ですが、これは本当でしょうか?

たとえば、生成AIの登場前は、警備員や運転手、工場作業といった定型的な繰り返し作業が中心のブルーカラー的職業が取って代わられると言われていました。ところが、生成AI登場後はむしろ人の気持ちを汲んだりクリエイティブな作業をしたりするホワイトカラー的職業こそAIが代替できる、ブルーカラー的職業は肉体というアナログが必要だから「職人の技」は再現できないのでは? と論調が変わりました。

今はまだ、専門性の高い知識が必要な仕事こそ将来性がある、と思われていますが、AIに代表される技術的進化により、知識やスキルの陳腐化が急速に進行しています。プログラミングこそ将来性がある、つぶしが利くと考えて新卒でプログラマーになった私でしたが、20数年経った現在ではAIがプログラミングを自動生成してくれる時代になりましたので、単なるプログラマーの仕事はすでに減少しつつあります。

10年後の未来の経済や企業の動向を正しく予測できる、そんな人や手法は存在しません。将来性があるに違いないと、特定の仕事を選んだとしても、数年後に後悔している可能性は十分にあります。少なくとも私たちが想像している将来とはまるで違うものになる、そうした認識で就活を進めていきましょう。

森田 昇

10回転職したキャリアコンサルタント・中小企業診断士

何の資格も技術もないまま就職氷河期の1998年に大学を卒業、社会人となる。新卒入社した当時のITブラック四天王を3年で辞めた後、2社目は1ヵ月で、3社目は2ヵ月で退職。サラリーマン生活20年間で10回の転職を経験し、年収の乱高下を味わうも「ちょいスラ転職®」と「就活の技法」で生涯収入の最大化へと着実に近づいている。著書に『売れる!スモールビジネスの成功戦略』(明日香出版社)、『年収300万円から脱出する「転職の技法」』(日本能率協会マネジメントセンター)がある。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

就活生「私の“強み”は“コミュ力”です」⇒不採用へ…自ら〈お祈り〉を招くNGワード【キャリアコンサルタントが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月16日 8時15分

-

面接官「転職回数、多いですね。なぜですか?」⇒“それでも採用される人”の回答【キャリアコンサルタントが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 9時0分

-

採用担当「学生時代に力を入れたことは?」…“ガクチカがない普通の就活生”の内定率を大きく上げる回答【キャリアコンサルタントが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月9日 11時0分

-

学歴不問採用なのに「内定者、難関大生ばかり」になる理由…“落ちる就活生”が気づかない「大学名以外」のフィルター【キャリアコンサルタントが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月6日 12時15分

-

「今すぐ就活へ動いて」…Fラン大学生が〈高学歴ばかりの難関企業〉から早期内定をもらう“意外な方法”【キャリアコンサルタントが助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 12時0分

ランキング

-

1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

2まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

-

3「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

412気筒+モーター「EV前夜」のランボルギーニ 6600万円の値札をつけて「レヴエルト」が発売

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 12時0分

-

5【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください