“日本人の2人に1人”が経験する病…「がん」と診断されて5年後に生きている確率は?【医師が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月5日 10時0分

(※写真はイメージです/PIXTA)

国民の2人に1人が罹患する「がん」は、40~50代以降に罹患率が高まっていくそうです。長寿化が進む日本において、がんは決して他人事ではありません。そこで、医師で『あなたと家族を守る がんと診断されたら最初に読む本』(KADOKAWA)著者の勝俣範之氏が、がんを取りまく現状と、がんと告知されるまでの具体的な流れについて解説します。

がん患者も増えているが、「がんサバイバー」も増えている

【登場人物】

■教える人……勝俣範之先生

あらゆる部位のがんを診られる腫瘍内科医として日々診療にあたっている。

■教わる人……編集者O

身近にがんに罹患する人が増えて、わからないことだらけで心配になっている。

編集者O(以下、O):がんに関するニュースや情報をよく見かけますが、日本人でがんにかかる人の数は増えているのですか?

勝俣範之先生(以下、勝俣):残念ながら、年々増えています。2019年に新しくがんと診断された人は、統計によると男女合わせて99万9,075人でした。がんは高齢になればなるほどかかる確率が高くなるため、40~50代から罹患する人が増えていきます。

O:そうですか……。やはりがんになるのは怖いと思うのですが、罹患する確率のようなものはわかっているのですか?

勝俣:日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、男性が65.5%、女性が51.2%です。つまり、男女ともに、だいたい2人に1人はがんにかかるということになりますね。

O:2人に1人とは驚きです! だからといって、がんの治療も進歩しているわけですから、「がん=死」というわけではありませんよね。

勝俣:その通りです。がんに関する目安の1つとしてよく登場してくるのが「5年相対生存率」です。これは簡単に言うと、がんと診断されてから5年後に生存している人の割合を示したものですね。

がんの種類ごとに生存率は異なるのですが、ほとんどのがんの種類で、生存率は高くなっています。最新データの全国がんセンター協議会の生存調査で、全部位のがんの5年相対生存率は男女合わせて64.1%でした。

O:6割以上の方ががんと診断された5年後にしっかり生きている。つまり、がんになったからといって、諦めることはないと思ってもいいのですね。

勝俣:はい、そうです。最近では、がんを経験した方のことを「がんサバイバー」と呼びますが、厚生労働省などの調査によると、そうした方々が全国に500万人以上いるといわれています。

がん治療の進歩や生存率の向上などもあって、がんと共存しながらお仕事や生活をしていらっしゃる方が増えています。また、国としてもそうした方々を支援するための施策をいろいろと打ち出しています。

もはや、がんとともに生きる人生は特別なものではなくなっているといえるのです。たとえがんになったとしても、諦めず、希望を持ってほしいと思いますね。

がんが“確定”するまでは「約2週間~1ヵ月」かかる

O:そもそも、どういったきっかけでがんは見つかることが多いのでしょうか?

勝俣:だいたい次の3つになります。1つめは、市町村や職場で行われているがん検診です。2つめは、痛みや出血、体調不良などの自覚症状があるために病院で診てもらったときに見つかるもの。3つめが、がん以外の病気で通院や治療をしているときに見つかるがんです。

O:そうしたことをきっかけに、がんの疑いがあるということになったら、精密検査のようなものを受けるわけですね。

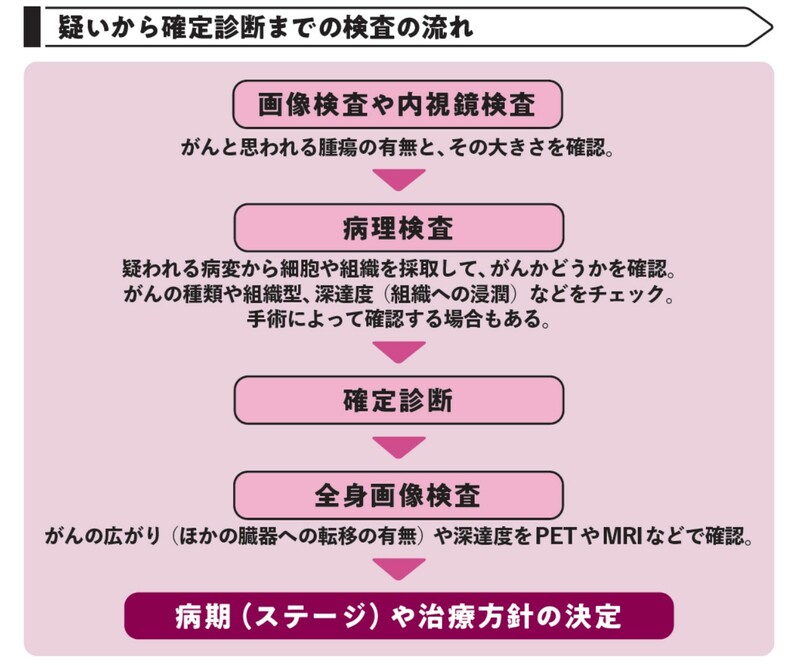

勝俣:本当にがんかどうかの診断を確定するためには、診察、血液検査、画像検査、病理検査など、さまざまな検査が必要となります。検査の種類や流れについての大まかな内容は、[図表2]を参考にしてください。

がんの確定に欠かせない「病理検査」

この中でもがんの確定診断に欠かせないのが、病理検査と呼ばれる検査です。病理検査とは、がんの疑いがある部分の細胞や組織を採取して、病理医と呼ばれる専門の医師が顕微鏡などで観察して、がんかどうかを判断したり、がんの状態を判定したりするものです。

病理検査には細胞診検査と組織学的検査の2種類がありますが、現在では内視鏡などを使って組織を取って調べる組織学的検査(生検)を行い、本当にがんなのかどうかを確定するのが基本になっています。ただし、がんによっては手術をして調べなければわからないものもあります。

O:それだけいろいろな検査をするわけですから、がんだと確定診断が下されるまで、結構時間がかかるように思います。どのくらい時間がかかるものですか?

勝俣:病院にもよりますが、確定診断までは、だいたい2週間~ 1ヵ月はかかると思います。場合によっては、もっとかかるケースもあります。

O:確定診断されると、そこで検査は終わりですか。そのほかにも検査はあるのですか?

全身の画像検査でがんの「ステージ」が決まる

勝俣:もう少し、検査があります。それはがんの状況をさらに詳しく調べて、治療方針を立てるために欠かせないものなのです。

がんができた部位、大きさや深さ、がんが周囲の組織やほかの臓器に広がっていないかなどを調べるために全身の画像検査などを行います。それによって、がんの病期(ステージ)を決定します。

そのうえで、患者さんが治療を受けられる状態なのかどうかを調べるために、内臓機能の検査なども行われます。こうした検査は、病理検査の前に行われることもあります。

拍子抜けするほど淡々と…「がん告知」の実際

O:そうした検査をして、がんだと確定すると、お医者さんから患者さんに対して、いわゆる告知があると思うのですが、最近ではどんな感じで伝えられることが多いのでしょう? やはり心の準備が必要なぐらい、重々しい雰囲気なのでしょうか?

勝俣:告知と聞くと、まるで裁判官から判決を言い渡されるようなものものしいシーンを思い浮かべてしまう人もいますね。テレビドラマや映画などの影響だと思いますが、現在のがんの告知のほとんどは、非常にあっさりとしたものであることが多いかもしれません。

告知を受ける方が拍子抜けするほど、淡々と「がんです」と告げられるのが、今は一般的だと思います。

O:そうなんですか! それだけ、お医者さんにとっては、がんは特別な病気ではないということですか?

勝俣:すでにお話ししたように、日本人の2人に1人はがんになる時代です。もはや医療の現場では、がんは珍しい病気ではありません。そのせいか、昨今の医師はがんの告知をすることに、ほとんどためらいがありませんね。

患者さんの気持ちを考えれば、もう少し気を遣ってもよいのではないかと思うこともありますが、そこまで気配りしてくれる医師は最近では少ないと思います。

O:がんの告知があっさりしたものとは思ってもみなかった人たちは、よけいにショックを受けそうです。

勝俣:それどころか、最近では、告知に続いて今後の治療の段取りや予後(見通し)についても、矢つぎばやに話しだす医師も珍しくありません。病院やクリニックによっては、「うちでは治療ができません。紹介状を書くので、ここに行ってください」と、そっけなく大きな病院を紹介するケースもありますよ。

O:そんなふうにあっけなく告知された患者さんのほうは、すんなり受け入れられるものでしょうか?

勝俣:そうですね、なかには精密検査を受けた時点で、がんと診断されることを予想していたという方もいないわけではありません。しかし、たいていの患者さんは、まさか自分ががんになるとは思ってもみなかったというのが本音だと思います。

それなのに、いきなり医師から「あなたはがんです」と告知されるものですから、びっくり仰天してしまい、頭の中が真っ白になって、医師が言うこともまったく頭に入ってこないという状況になられます。たとえていねいにお伝えしても、呆然としたまま、診察室を出ていかれる方も多いですね。

O:私もがんだと言われたら、きっとそうなると思います。

勝俣:日本人の2人に1人ががんになるという情報はどこかで知っていても、それはあくまでも情報として知っているというだけで、まさか自分がと、想像もしていなかったという人がほとんどだと思いますね。

ですから、がんと告知された途端、どうしていいかわからなくなってしまうというのもわからないでもありません。だからこういう心のケアもがん治療の範疇なのです。

勝俣 範之 日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科 教授/部長/外来化学療法室室長

外部リンク

- 「がん」になりました。このまま仕事を続けることはできますか?平均月34万円「日本のサラリーマン」のリアルな回答

- 蹴飛ばされて全治1ヵ月の“腰椎圧迫骨折”。貯金4,000円・借金800万円の61歳DV夫の死で、妻が決断…じつは日本で増えている「死後離婚」の壮絶な実態【行政書士が解説】

- 健康診断は「健康な人」を「病気」にいざなうシステム? 患者の健康を祈りつつも、いなくなってはお金に困る医療の矛盾【現役医師が解説】

- 年金月24万円・70代子のいない夫婦、夫が〈すい臓がん〉に。妻「あなたが死んだら私は…」→民間療法を妄信し“2,300万円”つぎ込むも、夫死亡…独りぼっちの老後破産【FPの助言】<br />

- 休むことに罪悪感があるあなたへ…「疲労で休む」のは、実は〈生産性が最も高い〉働き方だと言えるワケ【医学博士が解説】

この記事に関連するニュース

-

「がんの治療法」を提示されたら…患者がまっさきに聞くべき“たった1つの質問”【医師が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 10時0分

-

医師が告げる余命は当たらない?…“がんのスペシャリスト”が「余命宣告は即刻やめるべき」と考えるワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 10時0分

-

「食生活のせい」「家系のせい」と決めつけないで…がんができる「最大の要因」とは【医師が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月19日 10時0分

-

鵜呑みはNG…医師に「がんです」と言われたらまず確認したい「3つ」のこと【専門医が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月12日 10時0分

-

放射性抗体の超音波内視鏡ガイド投与による膵がんPET画像診断の医師主導治験(第Ⅰ相臨床試験)を開始

Digital PR Platform / 2024年6月11日 15時30分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください