話すたびにイライラ…「苦手な人に感じるストレス」から解放される、たったひとつの単純な方法【心理コンサルタントが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月23日 10時0分

日常生活で出会う「苦手な人」。できることなら一切関わらずに生きていきたいものですが、実際そうはいきません。ただ、この「苦手な人」に感じるストレスは、ある単純な方法で解消されるといいます。心理コンサルタントの林恭弘氏が、著書『「嫌いな人」のトリセツ 人付き合いがラクになる37の習慣』(総合法令出版)より、「苦手な人」が生まれる理由と、そのストレスから解放される方法をみていきましょう。

イライラするのはその人が「理解できない」から

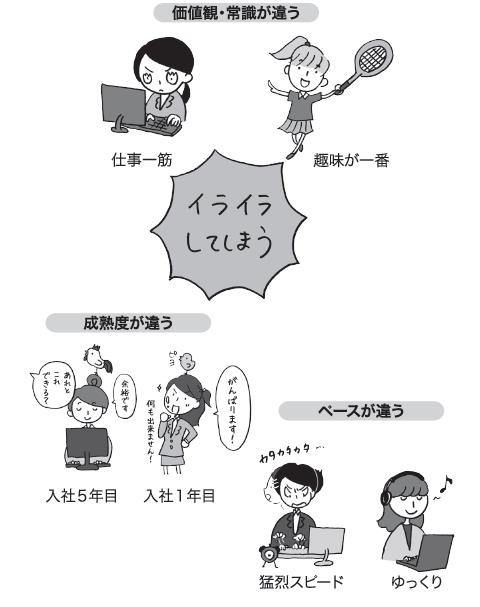

「イライラする」という感情の源は、「ペースが合わない」「価値観・常識が違う」「成熟度が違う」などです。あなたの日常生活において、イライラするときは、たいていこれらの要素を含んでいるはずです。

例えば、朝の満員電車に乗って、何とか座れたと安心し、目を閉じてゆっくりと今日の仕事の段取りを考えようとしているとします。そのとき隣の席のお兄ちゃんが、ガンガンのロックをヘッドホンから垂れ流していると、あなたはとてもイライラするはずです。それは、あなたのワルツのようなリズムと、お兄ちゃんのガンガンロックの「ペースが合わない」からです。

「別に成功とか、成長なんて仕事に求めていませんよ。やるべきことはやりますけど、それは食べていくための手段でしょう」という、後輩のやけに冷めた顔を見ていて、あなたは許せない気持ちになるかもしれません。それは、「仕事こそが人間成長の場である」という、あなたの価値観ゆえかもしれません。思わず言いたくなるセリフは、「それで働いていて、何がおもしろいの? 理解できない」

待ち合わせをするたびに、30分以上遅れてくる友達に対してイライラするのは、「友達といえども、約束は必ず守るべき」というあなたの常識からすると、理解できないからでしょう。

あなたの部下として配属された新入社員は、挨拶をさせても蚊の鳴くような声で、簡単な業務を教えても呑み込みがやたらに遅い。少人数で多岐にわたる業務をこなさなければならないというのに、「はずれクジを掴まされた」「こいつはなぜ、こんなにトロいんだ」とイラつくばかりです。

息子はもう小学生高学年なのに、忘れものばかりして先生からはいつも指導される。宿題が出ていたことも完全に忘れていることがある。自分の意見がはっきりと言えないでウジウジとしている。

「わが子ながら、どうしてこんなんだろう」と、ついイラついて責め言葉が出てきてしまう。

こんな時には、「信じられない」「理解できない」という言葉が出てきてしまうものです。

人は「わからないこと」を拒絶したくなる

人間は、「理解できないもの」つまり「異質なもの」に遭遇すると、大きなストレスを感じます。こちらのペースを崩し、現在の状態に影響を及ぼし“変化させてしまう”可能性があるからです。

人間は“変化”をとても嫌うのです。

「変わったほうがいいだろうな」と思ったとしても、変化することを恐れるのです。その理由の一つとして、人間には「恒常性機能」というものがあります。これは、「常に変わることなく、一定の状態を保つ機能」というものです。

例えば、心拍は1分間に60回前後で安定していますし、体温は36度前後を維持しています。呼吸も1分間に15回ぐらいです。これらは意識しなくても、ありがたいことに一定を維持してくれているのです。なぜならば、生命を維持するためには一定を保ち続ける必要があるからです。

風邪のウイルスが体内に入ってくると、免疫機能が働きだし、ウイルスをやっつけるために38度や39度ぐらいまで発熱しますが、やっつけてしまえば再び36度で安定します。100メートルを全力疾走すると脈拍は120ぐらいまで上がり、不足した酸素を筋肉に送ってくれますが、酸素が行き渡ればまた60で安定します。

つまり、“変わる”ということは異常事態であって、恒常性機能はたちどころにその異常を察知し、元の安定状態に体を維持しようと働くのです。

そして、人間には身体の恒常性機能だけではなく、“心の恒常性機能”もあります。これは身体とあわせて“生命の恒常性機能”と言うべきもので、やはり「変化」を「異常事態」=「不安」と感知し、元の状態に戻そうと、変化しないように必死で抵抗します。変化しないほうがリスクも少なく、不安からくるストレスを受けずに済むからです。

ですから、あなたが「変わったほうがいいなあ」と頭でいくら考えたとしても、本能では不安とストレスを感知しますから、変わることを拒絶してしまうのです。

さて、イライラする「苦手な人」にこのことを重ね合わせてみてください。あなたと“異質なもの”を持っている相手と遭遇すると、あなたの恒常性機能は反応し、“異常事態”と察知するはずです。だから、思わず「信じられない!」「理解できない!」という言葉が出てきます。

しかし本当は、「理解できない」のではありません。その相手から影響を受ける、あるいは変わることがストレスになるため、自分の肌に合わないものは、“わかりたくない”“受け入れたくない”という拒絶の心理が働くのです。

「あきらめる」ことでラクになる

“身体と心の恒常性機能”の働きによって、外部から影響を受けること、そして変化を拒絶するのは当然であると述べました。それこそが生命を維持するために必要な、一つの機能だからです。

しかしながら、人との関わりにおいても“恒常性機能”に基づき変化を避け、変化の源となる相手を排除していたのでは、人間関係の広がりや自己成長がなくなってしまいます。

「自分の肌に合わない者は排除し、自分と同じペース、似ている価値観、同じぐらいのレベルの成熟度の人間ばかりと付き合う」ことは、確かにストレスもなくイライラする機会も少ないでしょう。

しかしそれでは、“今の自分”という領域から一歩も出ないことになります。安定はしていても進歩はありません。

つまり、引きこもって生きていくというのならいざ知らず、社会の中であなたが成長して生きていくためには、自分の枠組みから出てリスクを冒す必要があるのです。その“リスク”とは、「他人から影響を受け、ときにはイライラし、あなた自身が変化しなければ対応できない」という状態に一歩踏み込むことです。

そしてよく見渡すまでもなく、私たちの日常生活で出会う人たちは、「自分と合わない人」だらけです。妻も夫も、わが子だって。ご近所の人たちも、会社の後輩も部下も。ほとんどの人たちが実際には、あなたと違うペースや価値観・常識、成熟レベルにいるのです。そんなものです。それが現実であり、もう「しゃーない」わけです。

あなたがイライラする「苦手な人」と遭遇したときに、「わかりたくない」という気持ちになるのは、“恒常性機能”から考えると当然のことです。しかし「わかろうとする」ことで、あなた自身の枠組みが広がり、“心の恒常性機能”が解かれることで人間関係も変わってゆきます。

つまり、イライラする自分をどうにかするためには、この世の中は「いろいろな意味において、合わない人だらけだ」ということを受け入れるのです。

ただし、“受け入れる”というと、何やら崇高で難しいイメージがあるので、「あきらめる」という言葉を使ってはどうでしょうか。

「あきらめる」とは、期待も希望も無くした深刻な状態ではなく、「明らかに認める」つまり、「出逢う人は、自分とはペースも価値観・常識も、成熟度も違って、合わないことが当然なのだ」ということを、「あきらかにみとめる」のです。

“受け入れる”というのは難しそうでも、「あきらめる」ならできそうに思えませんか?

林 恭弘 ビジネス心理コンサルティング株式会社 代表取締役

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

嫌いな人・苦手な人に感じるイライラから解放されたい…「対人ストレス」を激減させるコミュニケーションのコツ【心理コンサルタントが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月30日 10時0分

-

深く関わってはいけない人の5つの特徴と対処法

KOIGAKU / 2024年6月13日 18時3分

-

休日を「寝てよう日」にする人、疲れが取れない訳 疲労を加速させる睡眠を「休養学」博士が解説

東洋経済オンライン / 2024年6月8日 11時0分

-

どこから描く?【心理テスト】答えでわかる「あなたと対立しやすい人の特徴」

ananweb / 2024年6月6日 20時15分

-

新しいことに挑戦、多くの人が間違える始め方 習慣化しようとする人の4割が最初の7日間で挫折

東洋経済オンライン / 2024年6月4日 18時30分

ランキング

-

1バナナ・パイン・マンゴーが… 軒並み値上がりの“ワケ” 試す人が増えている国産バナナとは…!【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 21時19分

-

2ローソン、7月24日上場廃止 KDDIとポイント経済圏の拡大などを目指す

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月3日 17時46分

-

3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

-

4auカブコム証券、顧客に二重で入金…返金を求める方針

読売新聞 / 2024年7月3日 19時16分

-

5「新札ゲットできました」新紙幣求め銀行やATMに行列 導入の狙いは「偽造防止の強化」と「使いやすさ向上」 1万円札は渋沢栄一 5000円札は津田梅子 1000円札は北里柴三郎

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 12時8分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください