日本建築界の偉才「村野藤吾」の作品から圧巻のスケールを誇る「JR大阪駅」まで…新旧の傑作が一挙に堪能できる〈大阪・梅田周辺〉の名建築10選

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月12日 11時0分

(※写真はイメージです/PIXTA)

大阪駅周辺では、1960年代の職人技を感じられる名建築をいくつか見ることができます。建築家である円満字洋介氏の著書『京都・大阪・神戸 名建築さんぽマップ 増補改訂版』(エクスナレッジ)でより、大阪・大淀エリアの名建築を詳しく見ていきましょう。

梅田は「綱敷天神」の神紋にちなんだ地名だった

60年代の良質な事務所ビルが評価される前に失われていく。このルートでも60年代ビルはもう数えるほどしか残っていない。高度成長期は建設現場で職人技が生きていた時代である。タイルやテラゾー(人造石研ぎ出し仕上げ)など見どころは多い。今のうちに埋もれた名作を探し出しておきたい。

01.圧巻の大迷路空間「大阪ステーションシティ」

大阪ステーションシティだが、なぜ大空間の真ん中にデッキを置いたのだろう。吹き抜け効果が半減するではないか。わたしならデッキを片方へ寄せるが。そうした建築的に納得できないところはあるが、原さんの梅田スカイビルやJR京都駅をよく研究していて、同じような迷路空間を実現している。上がったり下がったりしていると楽しいので、つい時間を忘れてしまう。

02.村野藤吾の傑作オブジェ「梅田吸気塔」

梅田吸気塔の場所は、かつて市電の停車場があったらしい。それをはさんで阪急のコンコースがあったから梅田の中心のひとつだったわけで、ここが御堂筋の北の終点なのだ。これが1963年だとすれば市電の廃止と地下鉄の延伸が進んだ時代だから、それとの関連で整備が進んだのだろう。設計を村野に頼んだのは良い判断だった。近寄れないのが残念だが、遠目に見てもおもしろいオブジェだ。

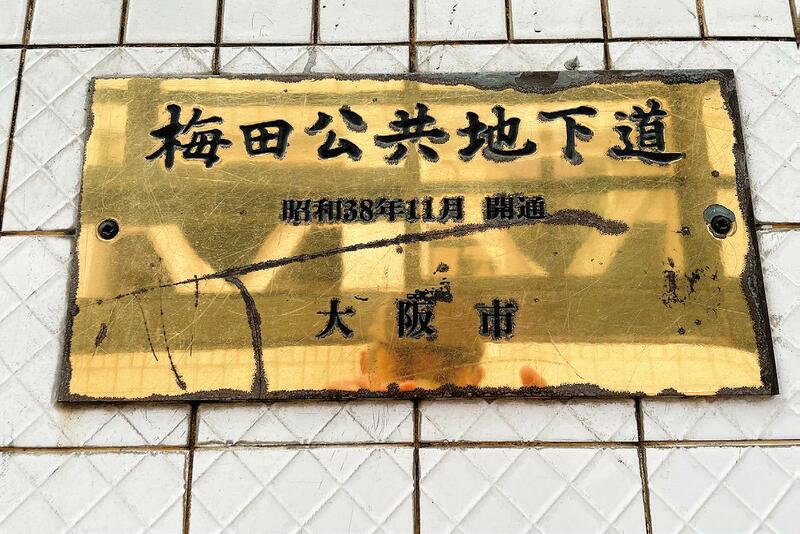

03.大阪地下街の起点「梅田公共地下道銘板」

梅田公共地下道銘板は、吸気塔のすぐ東、地下から曽根崎警察側へ上がる階段に残っている。真鍮メッキの古びた感じがよい。壁タイルを貼り変えたときに、取り外して再設置したようだ。阪神デパート側にもあったのだが見つからない。複雑に入り組んだ梅田地下街だが、それは1933年の御堂筋線南改札前の地下広場から始まった。1965年西梅田駅開業、1967年東梅田駅開業を契機に次第に地下街は広がっていく。この銘板は、地下街の起源を示す大切な証拠である。

04.新たなランドマークの一部となった「旧大阪中央郵便局」

JR大阪駅すぐ南の旧大阪中央郵便局は2012年に解体されたが、東側玄関部分をKITTE大阪(2024年開業)の内部に保存した。吉田鉄郎は逓信省所属の建築家で、電話局や郵便局の設計で名をはせた。当時電話局交換手は女性のあこがれの職業で、建物も最先端デザインを取り入れた。このころの流行は、モダニズムである。建設当時、空襲に備えてタイル色を白からグレーへ変更したという。グレーのタイルもなかなかよい。

05.高速道路が貫通する近未来ビル「TKPゲートタワービル」

TKPゲートタワービルは、建物の内部を高速道路が通過するという珍しいビルだ。土地を譲れない地権者と話し合ってこうした形になったという。構造的にはビルと道路は別々になっている。揺れかたの違うものがつながっていると接続部で壊れやすいので別々にしたのだ。円筒形のビルにカーブした高架が入り込む形が、躍動的があっておもしろい。

06.日本初の民間クラシックホール「ザ・シンフォニーホール」

なにわ筋を渡ってすぐのザ・シンフォニーホールは、朝日放送が創立30周年記念事業として建設した。民間のクラシック専用ホールとしては日本で初めてだった。かつて朝日放送はこの北側にあった。ホール前の公園がちょうどよいアプローチとなっている。木立越しに見える白亜のホールは優しい表情だ。それは白い色と湾曲した形が大型建築の圧迫感を上手く消しているからだ。玄関が回廊風になっていることや、階段上のエントランスホールが遠くからもよく見えるところもいい。

斬新さあふれる“天空の城”、名建築家の復元作品…見どころ満載!

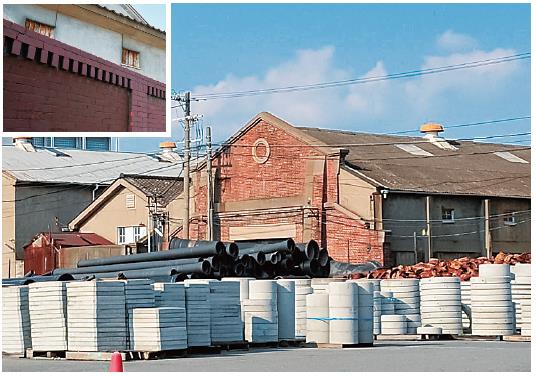

07.梅田のはずれに残るレンガ造倉庫「大淀延原倉庫」

なにわ筋を北へ向かった淀川の手前に大きなレンガ倉庫である大淀延原倉庫が残っている。上からモルタルを塗られているので、正直いってどれがレンガ造でどれが木造なのか見分けがつかないが、そんなわかりづらいところも魅力だ。レンガ倉庫の妻側に丸窓のような飾りがあるのが楽しい。

08.かげろうのような天空の城「梅田スカイビル」

建築でもっとも大切なのはスケール感だと思うが、この梅田スカイビルほど逆にスケール感を消失させた建築も珍しい。一面のガラス張りで近くのビルが写り込むことで遠近感がなくなり、そこへ絵に描いたような窓を作ってスケール感を消す。そうすることでかげろうのような天空の城を実現させた。ツインタワーにして上部に円環を載せ、その円の中へ空中エスカレーターを渡すというアイデアも普通は思いつかない。

09.中村與資平の失われた作品「済生会中津病院」

グランフロント横を北へ向かった済生会中津病院は、オリジナルではなく復元だ。中村は静岡県庁や静岡市役所を設計した名建築家だ。八角塔のあたりがスパニッシュスタイルに見え、形は違うがヴォーリズ設計の関西学院旧図書館に似ている。どちらも明るく南国的な開放感が特徴だ。中津病院は前庭が良かった。アプローチが良ければ建築は10倍よく見える。

明治42年、キタの大火で焼けた中津病院の復興費用を寄付したのがメリヤス商、嘉門長藏氏だった。病院は中崎町からこの地へ場所を移して1935年に竣工し、そのとき夫妻の銅像が立てられた。戦時金属供出で銅像が失われ、残った台座を花輪台に見立てて現在の嘉門氏頌徳碑が立てられた。左右の花輪がふっくらとして美しい。花輪掛けは見事な人造大理石の研ぎ出し仕上げだ。

10.ビルと社殿と石鳥居のコラボ「綱敷天神社御旅所」

阪急の高架東側にある綱敷天神社御旅所は、横のビルと一体的に設計されている。唐破風の反りが薄いため屋根が伸びやかで美しい社殿だ。現代的なビルと古式をよく写した社殿と古い石鳥居とがよくまとまって風景を作っているところがすごい。北側の稲荷堂の赤や、ご神燈の列もにぎわいを作り出している。社殿を2階へ上げたことで、石段を上るだけで茶屋町の喧騒から逃れることができる。

円満字 洋介 建築家

外部リンク

- 「退職金2,000万円をがつんと投資に回せば、悠々自適な老後が手に入る…」新NISAで一攫千金をもくろむ62歳男性が一転、考えをあらためたワケ【FPの助言】

- 現役時代と同じ「株式だけ」では危険…定年前後になったら「ニコニコフィフティ投資戦略」にスイッチ【投資アドバイザーが解説】

- 「年を取ってから自由を手に入れても遅すぎる」…1億円貯めて早期退職した張本人が語る、FIREを決断する前に考えたこと

- 50代ひとり娘「もう私を頼らないで」と言い残し、実家をあとに…年金15万円・要介護の80代母、涙ながらに語った後悔

- 年金月33万円の70代夫婦、ゆったり温泉巡りで48年間の会社勤めの疲れを癒やしていたが…穏やかな老後が一変。原因は「30歳・悪気ない悪魔の帰還」【FPが解説】

この記事に関連するニュース

-

〈和〉の魅力あふれる珠玉のデザインに感動…日本が誇る建築家「隈研吾」の名建築5選

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 11時15分

-

埼玉に「東京駅」なぜ存在!? そっくり赤レンガ駅舎ができたワケ 新1万円札の人物との深いかかわり

乗りものニュース / 2024年7月3日 10時42分

-

“世界的巨匠”フランク・ロイド・ライトの名作に感動…自然あふれる邸宅文化が息づく街〈兵庫・芦屋〉の名建築10選

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月19日 11時0分

-

2024年6月13日 第2ビルB2応援団 勝男 オープン!

PR TIMES / 2024年6月11日 13時15分

-

関西建築界の重鎮・片岡安のヴィンテージ建築から90年代の再開発ビルまで…大阪〈梅田〉エリアを彩る、魅力あふれる名建築10選

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月5日 11時0分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5「eラーニングの効果がない理由」を人事は“勘違い”している──社員のホンネ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月3日 6時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください