「遺言書を見つけても、決して開封してはならない」…遺言書の基礎知識と取り扱い方の大原則【相続専門税理士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月10日 11時15分

(画像はイメージです/PIXTA)

遺言書には法律によって定められた書き方があり、そこから外れると無効になってしまいます。ここでは遺言書の種類や取り扱い方、書き方の基本、効力等について見ていきます。FP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

遺言書は主に「3種類」ある

遺言には「特別方式」と「普通方式」の2種類があります。特別方式は緊急対応のための特別な遺言のため、一般的な相続対策としての遺言の場合は、普通方式を理解しておけば問題ありません。

普通方式の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

「自筆証書遺言」は、自分で書く遺言、「公正証書遺言」は、公証人と証人立ち合いのもと作成する遺言、そして「秘密証書遺言」は、自分で書いた遺言書の存在を公証人と証人に証明してもらう遺言です。

遺言が遺されている場合、遺言通りに遺産を分けなければいけないと考える方が多いのですが、相続人全員の合意があれば、遺言とは違う割合で遺産を分割することも可能です。

また、相続人には「遺留分」という、法律で定められた最低限の遺産の取り分があります。

もし、それを侵害するような遺言の場合、遺留分を侵害された相続人は、ほかの相続人へ遺留分に相当するお金を支払うよう請求することが可能です。遺言を遺す場合は、相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺留分に配慮することが大切です。

相続時に遺言書が出てきたら?

遺言は、遺言を作成した人が亡くなったときに効力が発生します。その際、遺言がだれかの手によって偽造や改ざんをされていないか調べる必要があります。これを「検認」といいます。

検認が必要なのは「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」です。これらの遺言は、遺言を書いた人が保管していたものであり、偽造や改ざんをされていてもわかりません。そのため、検認が必要となるのです。

検認は、相続人が家庭裁判所に依頼して行います。具体的には、遺言書の形状、枚数、訂正した箇所があるか、日付、署名など明確にしたうえで「検認済み証明書」を発行してもらう手続きです。検認の際、相続人は封のしてある遺言書を持参し、開封に立ち会う必要があります。

ちなみに、遺言書が何通も出てくることがありますが、その場合は最も新しい日付の遺言書が有効になります。

また、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」という便利な制度もあります。この制度を利用していた場合は、遺言の偽造や改ざんの恐れがないことから、検認はありません。遺言書が確実に相続人に渡されることになるため安心です。

「公正証書遺言」も、公証人が作成・公証役場で保管されることから、検認は必要ありません。

せっかくの遺言が「無効」になってしまうケース

「自筆証書遺言」は、自分ひとりで作成でき、手軽ではありますが、ルールを守らないと無効になってしまうため要注意です。

自筆証書遺言は、パソコンで作って印刷したものや、音声を録音したものは無効です。日付が書かれていないもの、印鑑がないものも無効です。ただし、財産目録(不動産、預貯金、有価証券等のリスト)だけは、パソコンで作って印刷してもよいとされています。

「公正証書遺言」は、公証人が作成してくれるため、遺言の内容を公証人に口頭で話すだけで作成できます。また、作成した遺言書は公証役場で保管され、無効になることもありません。

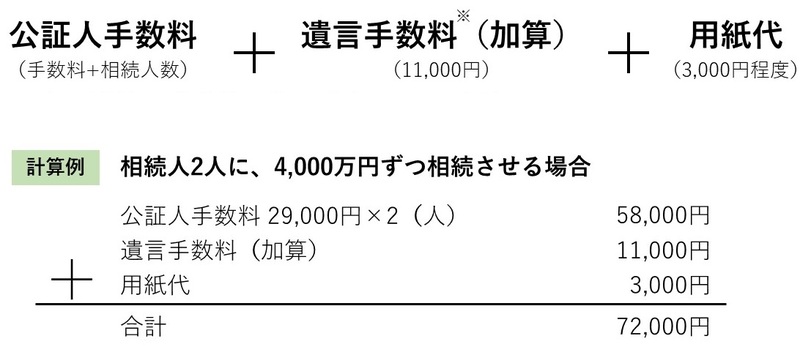

公証人に依頼する際の費用は、遺言の対象となる財産の大きさによって変わりますが、公証人の手数料は3万円~5万円程度です。場合によっては、追加の手数料が発生することもありますが、10万円を超えることはあまりありません。ただし、病気などで公証役場に行けず、公証人に来てもらうときは、2万円程度の報酬と交通費を支払う必要があります。

遺言書の記載事項と遺産分割協議

遺言に書かれた内容と実際の財産に、齟齬があるケースもあります。遺言に一部の財産についての言及しかない場合、書かれていない財産については、相続人全員で話し合い、分割を決めることになります。

また、遺言の内容ついて、相続人全員が納得していないときは、遺言に従わず、話し合いで決めることも可能です。しかし、相続人の1人が納得できなかったとしても、ほかの相続人が納得していれば、文句はいえません。

ただし、遺留分を侵害されていた場合は、侵害された相続人が、多くもらった相続人に対し、不足分を請求することができます。その場合は書面で「遺留分侵害請求」の通知を行いますが、通常は内容証明郵便で送付します。それにより、侵害された遺留分に相当するお金を支払ってもらいます。ただし、相続開始を知ったときから1年以内に送らなければなりません。

もしそれで支払われない場合は、家庭裁判所で調停を行い、侵害された金額に相当するお金を請求します。それでも合意できない場合は、訴訟へ進むことになります。

岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

独身60歳、老後のために「2000万円」貯めましたが、使い切る前に“寿命”を迎えると、残りは国に「接収」されてしまうのでしょうか? 親族も相続人もおりません

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月28日 2時20分

-

「土下座しろ!」…父の死後、末っ子長男に「姉2人が激怒した」恐ろしいワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月17日 21時15分

-

せっかく作った遺言書が無効になる場合も…相続専門税理士が勧める「もっとも安心で確実」な遺言の作成方法

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月17日 11時15分

-

親は「争いになるような財産はない」と言っています。本当に相続対策は必要ないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月17日 2時0分

-

遺言書を法務局が預かってくれる?自筆証書遺言書保管制度ってなに?

オールアバウト / 2024年6月3日 19時5分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください