親父、もう辞めれば?…年収380万円の64歳“窓際サラリーマン”、33歳長男のひと言に激怒→感謝して「定年直前」に退職した理由【CFPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月25日 11時15分

(※写真はイメージです/PIXTA)

60代の会社員は、退職するタイミングによってもらえるお金に差があることをご存じでしょうか。役職定年後、関連会社で働くAさん64歳の事例をもとに、「失業保険」と「高年齢求職者給付金」の特徴と違いについて、牧野FP事務所の牧野寿和CFPが解説します。

あと少しの辛抱だ…出向後、“窓際サラリーマン”となったAさん

Aさんは、2歳年下の妻と都内の分譲マンションに暮らす64歳の男性です。夫婦には2人の子どもがいますが、それぞれすでに独立しています。

Aさんは大学卒業後、食品製造販売会社B社に就職しました。役職定年まで勤め上げ、60歳で退職金をもらったあとは、関連会社であるC社に出向※。現在は営業部付部長として働いており、定年である65歳の誕生日まであと半年というところです。

※ 総務省「労働力調査」(令和4年)によると、男性の就業者の割合は、60~64歳で83.9%、65~69歳で61.0%。女性は60~64歳で62.7%、65~69歳で41.3%となっている。

Aさんの年収は、B社にいたころは800万円でしたが、出向後は半分以下の380万円に。C社の退職金は給与1ヵ月分だそうです。

Aさんは、どんな仕事もそつなくこなすことができる“できる人”です。しかしその一方で、話し方や所作には独特のクセがあり、B社では若手や中堅社員に勘違いされることもしばしばありました。

人柄がわかれば決して悪い人ではないことから、そんなときはAさんをよく知るベテラン社員がとりなしてくれていましたが、出向先のC社にそのような仲裁役はいません。Aさんは徐々に職場で煙たがられ、いわゆる“窓際サラリーマン”となってしまいました。

Aさんは不服で、C社の雰囲気に嫌気が差しています。いますぐ辞めたいところですが、Aさんには30歳のときに購入したマンションのローンが残っています。残債は約100万円、完済までは約1年です。

「ローンも残っているし、定年まではあと数ヵ月……もう少しの辛抱だ」と、指折り数えながら毎日を送っていました。

バカなことを言うな!…Aさんが思わず激怒した長男のひと言

そんなある日のことです。Aさんが帰宅すると、長男(33歳)が帰ってきていました。Aさんが「急にどうした」と尋ねると、長男は「いやあ、たまたま近くに来たから」とごまかします。

実は、近頃すっかり元気のなくなったAさんを心配して、妻が長男を呼んだのでした。

久しぶりに3人で食卓を囲むなか、長男はなにげなく「父さん、ちょっと元気がないように見えるんだけど。なんかあったの?」と聞いてみました。

すると、Aさんは「まぁ……なんだ、仕事が立て込んでいてな」とお茶を濁します。長男が思い切って「もう辞めてもいいんじゃない?」と言うと、Aさんは「バカなことを言うな!」と声を張り上げ、黙りこくってしまいました。

長男は、「まあそう怒んなくても。だってさ、64歳11ヵ月までに退職するのと65歳以降で退職するのでは、『失業給付』の金額が違ってくるんだよ。だから、お金のためにもいまのうちに退職したほうがいいと思うんだ」と、退職を勧める理由を冷静に話しました。しかし、Aさんはうつむいたまま食事を続けています。

Aさんは心の中で「そんな制度があるのか……?」と驚きましたが、いましがた怒鳴った手前、長男に詳しく聞くことができませんでした。

長男の話が気になったAさんは、知り合いのファイナンシャルプランナーである筆者の事務所を訪ねることにしました。

「64歳11ヵ月まで」と「65歳」、退職のベストタイミングはどっち?

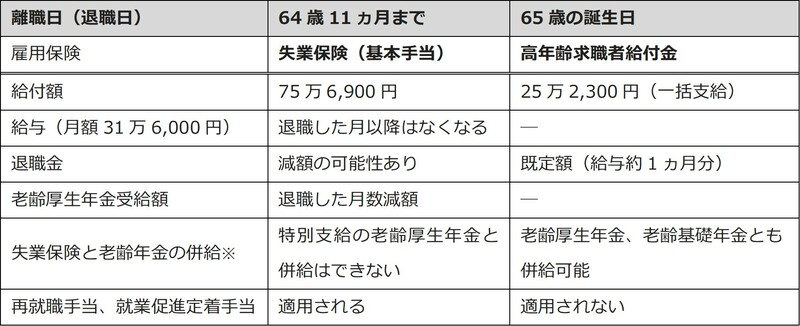

Aさんから話を聞いた筆者は、失業給付のしくみについて説明したあと、「65歳未満で退職する場合」「65歳以降で退職する場合」に受け取れるお金の種類とおおよその給付額について試算を行うことにしました。

64歳11ヵ月までに退職すると、「失業保険(基本手当)」がもらえる

まず、Aさんの長男がいうとおり64歳11ヵ月までに退職する場合には、失業保険(基本手当)が支給されます。

なお、支給される条件は次の3つです。

・65歳未満である(雇用保険制度では、65歳の誕生日の前々日まで)

・失業している

・仕事を辞めた日以前2年間の雇用保険の被保険者期間が合計で12ヵ月以上

Aさんが受け取ることのできる失業保険額

失業保険は、「賃金日額」に基づき「基本手当日額」を算出して、離職者の該当する給付日数分が支給されます。

Aさんの現在の月収は約31万6,000円ですので、「基本手当の所定給付日数※」などを参考にすると、「賃金日額」は1万0,533円、「基本手当日額」は5,046円となります。また、Aさんの雇用保険加入期間は20年以上ですので、失業保険の給付を150日分受け取ることができます。

※ ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

よって、

5,046円(基本手当日額)×150日(失業保険の給付日数)=75万6,900円Aさんの失業保険支給額は、75万6,900円です。

失業保険の注意点…退職直後は「無収入」に

実際に失業保険を受け取るには、ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをする必要があります。すると、7日間の待機期間ののち、その後4週に1度の認定日ごとにハローワークで失業確認を受け、その都度失業保険が支給されます。

さらに、Aさんの場合は定年ではなく「自己都合退職」となるため、さらに2ヵ月間の「給付制限」(支給が受けられない期間)が加わります。

つまり150日分受け取るには、7~8ヵ月かかるということです。

その分、65歳以降に所定日数分の失業保険と、再就職の状況しだいでは給与以外に再就職手当※1や就業促進定着手当※2が受給できます。これは、老齢厚生年金や老齢基礎年金と併給可能です。

この失業給付を受け取るために64歳11ヵ月までに退職したら、当然給与は支給されなくなるほか、65歳までの「特別支給の老齢厚生年金」は停止となります。そのため、退職直後は無収入になります。

このほか、65歳以降に受け取れる老齢年金についても、原則誕生月以降の偶数月に2ヵ月分ずつ支給されることから、退職後から収入が入るまでのあいだ、あらかじめ生活費を確保しておくことが重要です。

※1 再就職手当とは、失業保険を受給中に、一定の要件に該当して早期に就職できたときに、一時金で支給される手当。パート・アルバイトや起業でも条件を満たせば受給可能。詳細は、厚生労働省他「再就職手当のご案内」を参照のこと。

※2 就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けて、再就職先に6ヵ月以上雇用され、再就職先での6ヵ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合に、基本手当(失業保険)の支給残日額の40%または30%を上限に、低下した賃金6ヵ月分が支給される制度。

退職が65歳以降の場合「高年齢求職者給付金」を受け取れるが…

65歳以降に退職し再就職を目指す場合は「高年齢求職者給付金」が受給可能

一方、65歳で定年退職したあとに求職活動をすると、失業保険は支給されませんが、次の3つの条件を満たせば、「高年齢求職者給付金」が支給されます。

・65歳以上(誕生日の前日から65歳とカウント)

・失業している

・退職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して合計6ヵ月以上

雇用保険加入期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分が支給されます。Aさんは20年以上加入しており、「賃金日額」は5,046円ですので、Aさんの場合50日分の高年齢求職者給付金が支給されます。金額は25万2,300円です。

受給するには、失業保険の場合と同様、ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みをする必要があります。その後7日間の待機期間ののち支給されますが、失業給付とは違い一括で受給することが可能です。

なお、Aさんは65歳以降夫婦で316万円(月額26万円)、67歳からは361万円(月額30万円)の老齢厚生年金が受給できます。この年金受給額も考慮して退職時期を決めることも大切です。

※ 誕生日の65歳前々日までに離職(退職)して、65歳になってから、ハローワークに離職票を提出して求職しても、失業保険と老齢厚生・老齢基礎年金ともに受給は可能。

Aさんは、「1ヵ月、もっと言うと2~3日でこんなにもらえる金額が違うんですか……息子の言うとおり、64歳11ヵ月までに退職したいと思います。私としても正直、ローンさえなければ1日でも早く辞めたいと思っていたところですし、願ったり叶ったりです」と心境を吐露。さらに、「息子にも感謝しないといけませんね」と、少し照れながら話し、その日は帰られました。

計画どおり64歳11ヵ月で退職したAさん…再就職に意欲満々

それから半年ほど経ったころ、筆者の事務所にAさんが訪ねてきました。聞けば、ハローワークの帰りだといいます。Aさんは計画どおり、64歳11ヵ月で(正確には65歳の誕生日の3日前)に退職したそうです。

C社の経理担当者は「初めてのケースだ」と言っていたそうですが、就業規則を見ながら、給与は日割りで、退職金もほぼ給与1ヵ月分支給してもらえたそうです。

Aさんは、「邪険にしたC社の社員の鼻を明かそうと、本気で就職先を探している」と、やる気に満ち溢れた表情で話してくれました。

失業保険や公的年金の制度にしても、何度も同じ手続きをするものではないことから、あとから「知らずに損をした」とならないために、制度を理解することが必要です。ときには専門家に助言を求めながら、最適な制度活用をしたいものです。

牧野 寿和 牧野FP事務所合同会社 代表社員

外部リンク

- 「64歳11ヵ月が一番得なんだぜ」ドヤ顔で退職した年収800万円の同期だったが…1年後に大後悔「お前のほうが正しかった」意気消沈のワケ【FPの助言】

- 「定年まで働くぞ」年収550万円、会社に尽くした65歳男性の後悔…「64歳11ヵ月」で退職した年収400万円の同期を羨んだワケ【CFPが解説】

- 税金、払いたくないなぁ…年収720万円・59歳“定年直前”サラリーマンの切実な悩み【CFPの助言】

- あぁ、どうしよう…銀行員に“言われるがまま”退職金1,500万円で〈外貨建て保険〉を契約した69歳男性。「歴史的な円安」で生まれた“まさかの悩み”【CFPの助言】

- 2,000万円のはずが…定年直前にまさかの“退職金0円”の悲劇。月収40万円の勤続37年・59歳大卒会社員「えっ、さすがになにかの間違いでは」【社労士の助言】

この記事に関連するニュース

-

63歳で退職して、基本手当(失業給付)をもらう場合、いくら受給できる? 年収400万円くらいです

オールアバウト / 2024年6月29日 8時10分

-

61歳、年収300万円程度で契約社員。65歳になる1カ月前に辞めて年金と失業保険をもらいたいのです

オールアバウト / 2024年6月22日 20時30分

-

給与が低すぎる…61歳男性、再就職先から提示された「年収320万円」に落胆→年金受給前にもらえる〈特別な給付金〉に大興奮【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月18日 11時15分

-

定年後に再就職していた会社で「解雇」になったら「失業保険」は出る?出ない?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月14日 2時20分

-

70歳男性で厚生年金に入っている会社員。退職すると高年齢求職者給付金を一括で受け取れる?

オールアバウト / 2024年6月2日 8時10分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください