どんなに儲かっていても…すべての企業に「新規事業開発」が必要な理由【中小企業診断士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月22日 14時15分

失敗すれば大きな損害を被る新規事業開発。なかには失敗によるダメージによって、企業の存続そのものが危ぶまれることも。しかしそのようなリスクを負っても、すべての企業において新規事業開発が必要なのには理由があって……。本記事では、中野正也氏の著書『成功率を高める新規事業のつくり方』(ごきげんビジネス出版)より一部を抜粋・再編集して、新規事業開発をおこなう意義について解説します。

新規事業なしでは生き残れない

事業にはライフサイクルがあり、どのような事業も必ず衰退するときがくるものです。1つの企業が1つの事業だけをおこなっていると、事業が衰退期を迎えるのと軌を一にして、やがては企業自体も衰退し寿命を迎えることは避けられないでしょう。

企業は現代の経済社会を支える重要なプレーヤーであり、社員のためにも、顧客や社会のためにも、永続して成長していくことが必要です。

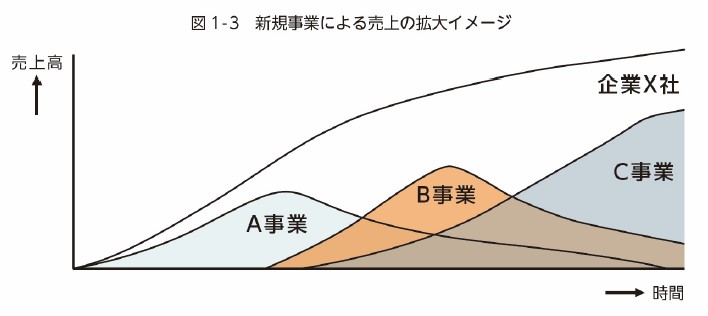

事業のライフサイクルと企業の命運を切り離し、企業が永続的に成長していくためには、どうすればいいのか。その答えが「新規事業開発」にあるといえます。これをわかりやすくするためにしたものが次の[図表1]です。

もしもX社がA事業だけをおこなうのであれば、A事業のライフサイクルが進むのに伴い、X社自体が衰退してしまいます。

しかし、A事業に続き、B事業、C事業と新規事業開発に成功し、新規事業でも売上を伸ばしたとしましょう。すると、A事業が衰退期を迎え売上が減少しても、新規事業B・Cの売上がカバーします。X社全体としては順調に売上を拡大し、成長していくことが可能になるのです。[図表1]で示したX社の例では、A事業のあとでB事業、そしてC事業が順調に売上を伸ばしています。

PPMの考え方

このように、新規事業開発によって企業の成長を考えるモデルとして、PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の考え方があります。

世界有数のコンサルティング企業であるボストン・コンサルティング・グループが開発・提唱し、経営の分野で広く活用されている経営手法です。ご存知の方も多いと思いますが、PPMについて簡単に説明します。

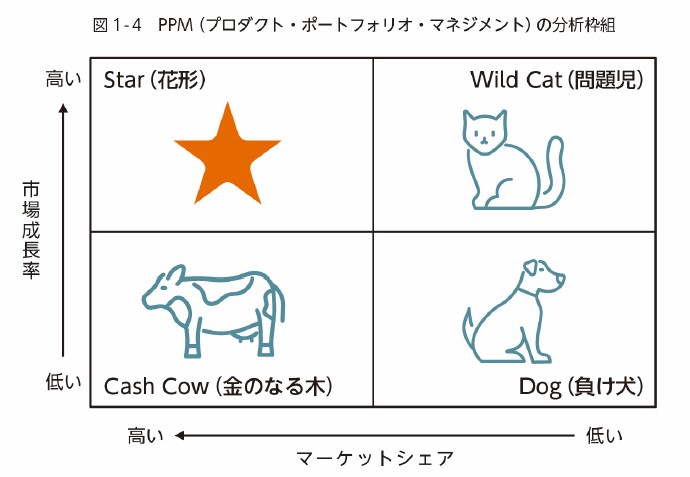

PPMは[図表2]のように、マトリクスのなかで事業を位置づけることで、1つの事業のライフサイクル上の位置や、複数の事業の役割などを分析できる方法です。横軸が「市場シェア」、縦軸が「市場成長率」をあらわす2つの軸上で4つの領域を設け、各々の事業がどの領域に入るかの分析をおこなうものです。4つの領域には、それぞれ次のような名前が付けられています。

問題児(Wild Cat):市場シェアは低いが、市場成長率が高く、今後の成長が期待できる事業。

花形(Star):成長率が高く将来性のある市場のなかで、市場シェアが高く、企業の柱となる可能性の高い事業。

金のなる木(Cash Cow):市場成長率は低くなってきたものの、市場シェアが高く、市場のリーダーとなっている事業。これまで長く事業をおこなってきたことからコストが低くなっており、企業に多くの収益をもたらす事業。

負け犬(Dog):市場成長率がさらに低くなり、事業の撤退を検討すべき事業。

新規事業が辿る道筋

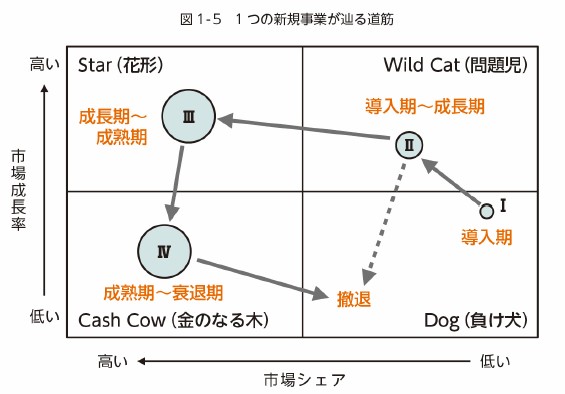

PPMでよく使われるチャートを使い、新規事業が辿る道筋を描いてみます。[図表2]のマトリクスのなかに、1つの新規事業の推移を示したのが[図表3]です。なお、図中の円の大きさは、売上規模の大きさをあらわしています。

新規事業をはじめるまでは市場シェアがまだない段階ですので、図の右側からのスタートになります。その位置を「I」として示しました。この位置は事業のライフサイクルの導入期にあたります。売上はまだ小さいので、円の大きさは小さくして示しました。新規事業が軌道に乗ってくると、徐々に市場シェアが拡大していくことでしょう。図のポジションでいうと、左側に移動していきます。

また、市場成長率も高くなっていくことでしょう。しかしまだ導入期から間もない段階のため、市場シェアはそれほど大きくなっていません。この段階では、図の右上「問題児」と名付けられた象限に位置づけられます。図では「II」として示しました。事業のライフサイクルでいうと、導入期から成長期の入口に差しかったあたりに相当します。事業としては売上の規模が小さく、不安定な状態です。ここから事業が成長する軌道に乗れるか、それとも縮小していって撤退するか(図では点線で示しました)、将来に不安もある段階であるといえます。

さらに事業が拡大すると、市場シェアが大きくなり、市場成長率もますます高くなることでしょう。この段階では、図の左上「花形」と名付けられた象限に位置づけられます。図中では「III」として示しました。事業のライフサイクルでいうと、成長期から成熟期に入ったあたりです。事業がこの段階に入ると、自社が業界のなかで主要なプレーヤーとなり、マーケットリーダー的なポジションになります。市場が魅力的なため、競合他社の新規参入もあるでしょう。

競合企業への対応や、競争力を維持するための投資も必要な反面、事業活動に活気があり利益も生み出せる事業となります。花形ビジネスの位置に、なるべく長くとどまっていたいのは誰しも同じですが、どのような事業も永遠に続けられるわけではありません。

やがて起こる事業環境の変化のなかで、事業に対するニーズが低下し、市場成長率が下がっていきます。図では「IV」と示した段階であり、事業のライフサイクルの成熟期から衰退期にあたります。この段階になると、市場の魅力度が下がり、競合企業が少なくなっていくことでしょう。市場の成長率は下がり、場合によっては市場規模が小さくなるかもしれません。しかし、自社はマーケットリーダーの地位を確立していることから、他社に比べてコスト競争力がもともと高いうえに、新規の投資も必要ありません。

そのため、この段階で最も多くの利益を生み出せることになります。これが「金のなる木」と名付けられている理由です。やがては事業がますます衰退し、図の右下「負け犬」の象限に移行し、最後に事業から撤退することになります。これが導入期から衰退期までの、事業の辿る一生といえます。

新規事業開発をおこなう意義

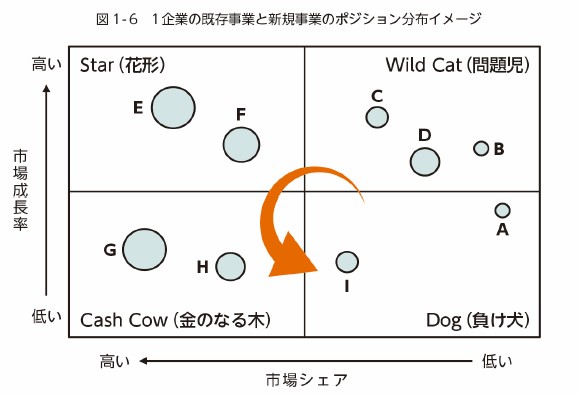

[図表4]では、1つの事業に着目して、時間の経過とともに辿る推移を見てきました。1つの事業は、ある1時点では図で示す推移のなかでどこか1か所にあるはずです。企業が複数の新規事業を次々と実施していれば、はじめたばかりの新規事業は「I」の段階にありますが、先行してはじめている新規事業は「II」や「III」の段階に進んでいるものもあるでしょう。

自社の柱となっている既存事業は、「III」や「IV」の段階にあるはずです。このような自社のさまざまな既存事業や新規事業をまとめて、1つのPPMのチャートにあらわしたものが次の[図表4]です。

この企業はA~Iの9つの事業をおこなっていることを示したものです。図中にある左回りの矢印は、[図表3]に示した、事業の辿るライフサイクルの方向を示しています。AからIのうち、G・H・Iの3事業は成熟期から衰退期にありますので、既存事業と見られます。EやFも、まさに花開いて活気のある事業であり、これからの自社を支える既存事業です。

これに対してA~Dは新たにはじめた事業であり、いずれ花形ビジネスとなって将来に自社を支えることが期待される事業です。これらの新規事業は、まだ十分に利益を生み出しておらず、投資のほうが優っている状態かもしれません。その費用は既存事業が生み出した利益によって賄われます。

このように、既存事業が生み出した利益を活用して次々と新規事業を立ち上げ、事業の成長に投資することによって、既存事業が衰退しても、それに代わって新規事業が成長して次の世代の会社を支えることができるのです。

多くの新規事業を立ち上げ、その多くが成長すれば、企業全体としてはさらに成長し発展できます。ここに企業が新規事業開発をおこなう意義があるといるでしょう。「すべての企業は新規事業開発をおこなう必要がある」ともいえるのではないでしょうか。

中野 正也

株式会社グローバル事業開発研究所

代表取締役

※本記事は『成功率を高める新規事業のつくり方』(ごきげんビジネス出版)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

コロナが明けても安心できない外食大手の経営環境と深刻な課題

ダイヤモンド・チェーンストア オンライン / 2024年7月3日 20時58分

-

「富士フイルム」の秘密…ライバル「コダック」に打ち勝ち、発展し続けたワケ【経営コンサルが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月30日 7時15分

-

「事業計画及び成長可能性に関する事項」公開のお知らせ

PR TIMES / 2024年6月28日 13時45分

-

40年前から唱えられる「企業の寿命は30年」説…それでも1950年と1982年の両方で「日本の上位10社」に見事ランクインした“唯一の社名”

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月17日 14時5分

-

30年間「衰退の一途」だった日本企業…令和が「絶滅期か、再生期か」の分岐点となるワケ【経営学者が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月7日 9時0分

ランキング

-

1定年後に、見落とすと厄介な出費「3選」とは?

オールアバウト / 2024年7月3日 21時40分

-

210位寝言、6位歯ぎしり、3位常夜灯をつけた…40~60代1012人調査で判明「早死にした人の睡眠特徴ワースト10」

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 17時15分

-

3Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

4痩せたい人は注目!実は有能なきゅうりの痩せ効果&食べ方

つやプラ / 2024年7月3日 12時0分

-

5お金が貯まらない人が何気なくやってしまう習慣3つ

オールアバウト / 2024年7月3日 20時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください