キャリアの常識が大きく変化!「就職したら石の上にも3年」が若手社員に響かないワケ【人事のプロが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月19日 7時45分

(※写真はイメージです/PIXTA)

今、「会社の寿命」がどんどん短くなっているという事実をご存じでしょうか。また、「大企業に入社=一生安泰」という時代も過去のものとなりました。本記事では、木村勝氏による著書『会社を辞めたいと思った時に読む セカンドキャリアの見つけ方』(ビジネス教育出版社)から一部抜粋し、これまでのキャリアの常識とこれからのキャリアの常識を比較し、どのように変わっていくのかを解説します。

どんどん短くなる会社の寿命

企業の栄枯盛衰のサイクルは、急速に短くなっています。「日経ビジネス」(2013.11.4号)の調査を見ると、会社の寿命(会社が旬な時期をある前提のもので計算したものです)が1983年の調査では30年だったのに対して、2013年時点では、18.07年まで短くなっているという結果が示されています。30年間で12年も短くなっているのです。

2013年以降でも2015年に国連で持続可能な開発目標(SDGs)が採択されるなど企業を取り巻く環境の変化はますます大きくなっています。

私がキャリアの大半を過ごした自動車産業でもガソリンから電気への動力源シフトや自動運転対応など、20世紀初頭に登場したT型フォードから100年を超える時代の総変化量を凌ぐほどの大変革の波がこの10年の間に押し寄せています。

この会社の寿命ですが、こうした技術革新や人口動態の変化、新たな新興国の躍進などにより、今後さらに短くなることが予想されます。

22歳で新卒入社して現在雇用義務が課されている65歳まで43年間あります。さらに高年齢者雇用安定法で努力義務とされている70歳までは48年間もあります。前述の調査のように会社の繁栄期が18年であれば、入社した会社で定年まで一社で栄華を満喫することはとても不可能です。

荒っぽい計算ですが、会社で生涯常に日の当たるキャリアを歩み続けるためには、時代の流れを読み切る千里眼をもって、かつ適切なタイミングで70歳までに2.7回(48年/18年)のキャリアチェンジを重ねていく必要があります。

大企業に入社すれば一生安泰はもはや幻想

つい最近まで「大企業に入社すれば生涯まずは安泰」という考え方は、日本のサラリーマンの誰もが疑うことなく受け入れていた大原則でした。

確かに令和4年版「労働経済の分析」(労働白書)を見ても、初職(初めてついた仕事)の企業規模が大きいほど転職経験者の割合は低い傾向にあります。

しかしながら、この数字も年齢層が高くなるほど企業規模による差は縮小し、「55~64歳」では初職の企業規模にかかわらず、転職経験者の割合はおおむね8割前後まで上昇しています。

初めて勤めた会社が大企業なら、「給与も働く環境も文句はない、当面転職する理由が見当たらない」と考える人も多いのかもしれませんが、長く勤めていくうちに大企業勤務のサラリーマンも「このままでいいのだろうか?」と自らセカンドキャリアの道を模索し始めたり、事業構造改革などのリストラにより、キャリアチェンジを余儀なくされたりするケースも増えてきます。こうした事情がこの数字に表れています。

筆者が大学時代に所属したゼミナール同期生7人のうち、60歳定年を過ぎても初職(新卒で入社)の会社に今も勤務している者は、わずか1人だけです。約40年前(1984年)に入社したいわゆる最後の終身雇用制の〝恩恵〟を受けた世代ですら最後まで入社した会社でキャリアを全うできたのは、わずか15%にすぎません。

40年前入社者でこの数字ですので、最近になればなるほど初職の会社での残存率が低くなっていることは間違いありません。人生100年・現役80歳時代、誰もが例外なくファーストキャリアで終わることはなく、セカンドキャリアにいつかはキャリアチェンジする必要があるという前提で中長期キャリアを考えていかなければならないのです。

社会的にも要請されているキャリアチェンジの必要性

令和4年版労働白書を見ると、それでも日本は勤続年数が10年以上の雇用者が45.9%と30%前後の米英などに比べ多く、同じ会社で長く働く傾向は変わりません。特に役職のある男性が転職などに慎重な傾向がデータにあらわれています。

同じく労働白書からの引用ですが、例えば係長級の男性は37.7%が転職を希望していますが、実際に転職活動をしている人は13.1%。2年以内に転職した人が11.3%にとどまっています。課長級も、希望者35.0%に対し、活動者が12.2%、2年内の転職者が13.3%という数字です。

年齢が高くなるにつれセカンドキャリアチャレンジのハードルが高くなることがこうしたデータにも表れています。また、令和4年版労働白書では、労働移動の活発さと技術進歩などを示す全要素生産性(TFP)の伸びを各国データと比較し、「弱い正の相関がある」と分析しています。

すなわち、労働移動(転職)が活発だと「企業から企業への技術移転や会社組織の活性化につながり、生産性向上にも資する可能性がある」ということです。

最近、国が率先して兼業・副業促進や自律的キャリアデザイン促進のためにキャリアコンサルタントの増員などを行っていますが、こうした動きも労働の流動性(転職)を高めて生産性向上につなげようという思惑を実現するための方策です。

今までのキャリアの常識とこれからのキャリアの常識を比較する

上側(×がついている方)が今までのキャリアの常識、下側(〇が付いている方)がこれからのキャリアの常識です。

×新卒で入社した会社に勤め続ける

〇キャリアはファーストキャリア、セカンドキャリア、サードキャリアとマルチステージを歩む

×キャリアは会社が決める

〇自分のキャリアは自分で決める

×会社の仕事だけに専念する

〇複数の仕事をパラレルに行う

×社内人脈を重視

〇社外人脈こそが財産

×特定の会社にだけ通用する個別スキル・知識に精通する

いかがでしょうか? 若手のみならずミドルシニアの皆さんにとっても時代の流れが下側のキャリアの常識にシフトしていっていることを納得されるのではないでしょうか。

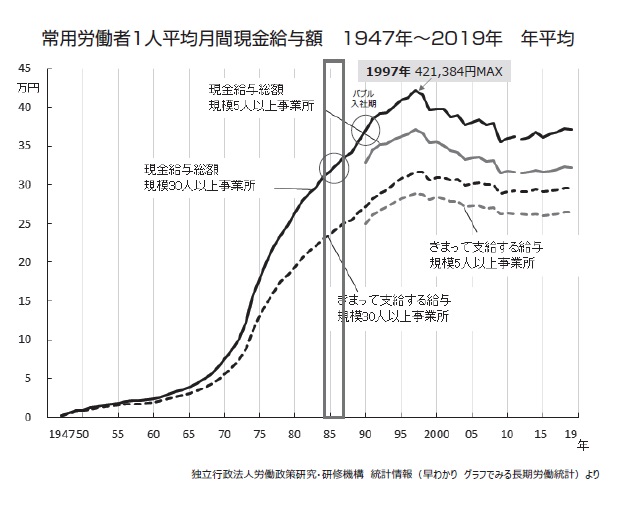

次の表は、1947年から2019年までの常用労働者1人平均月間現金給与額の推移グラフです。

高度成長時代は、「石の上にも三年」という格言が実際に活きていました。3年我慢すれば給料も上がり、いいことがあるので、それまでは我慢というアドバイスをよく先輩から聞かされたものです。

筆者は1984年入社ですので次ページの表の枠の範囲が入社3年間になります。その少し右側の〇がバブル時代の3年間です。どちらの時期も「石の上にも3年」の通り、3年間我慢すれば確実に給与が上がっていました。しかしながら、バブル崩壊後の山一証券破綻が象徴的な1997年金融危機の直前をMAXとして以降給与額は上がっていません。

「石の上にも3年」という格言は、今の若手サラリーマンにとって、まったく説得力を持っていないのです。こうした事実に若手は肌感覚で感じていますので、シニア世代がいくら「3年間頑張ればいいことがある」といっても若手世代はまともに受け取らないのは当然のことなのです。

木村 勝 行政書士 リスタートサポート木村勝事務所 代表

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

30歳前後の転職で「キャリアチェンジ」に「魅力を感じる」ビジネスパーソンが7割超。「キャリアの幅を広げたい」の声

PR TIMES / 2024年6月26日 11時45分

-

33歳「年収500万円」です。ただ勤続10年で昇給が「5万円」、ボーナスが「年140万円」なので将来が不安です。転職すべきでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月16日 5時0分

-

40代の転職ハードルはまだまだ高い…「会社を辞めたい」という苦悩をキャリアチェンジのエネルギーに変える方法【転職のプロが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月12日 7時45分

-

定年まで勤めるつもりの社員すら“約6割”が転職サイトに登録しているという事実…「転職前提」のキャリアプランを組む若手が増加しているワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月5日 10時0分

-

自分のキャリアに「納得」するために必要なものは?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月4日 7時20分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください