岸田首相が方針転換、ようやく「実質賃金プラス転換」のハードルを下げる動きへ【解説:エコノミスト宅森昭吉氏】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月25日 9時0分

(※画像はイメージです/PIXTA)

6月21日に5月消費者物価指数が発表され、「持家の帰属家賃を除く総合」の前年同月比が3%台に戻りました。その夕方、岸田首相は「消費者物価指数・前年同月比の押し下げを目指す」と、実質賃金プラス化のハードル低下につながる動きを発表。「電気・ガス追加軽減策」や「6月21日の首相会見」は、景気の予告信号灯となる身近なデータの1つです。本稿にて詳しく見ていきましょう。※本連載は宅森昭吉氏(景気探検家・エコノミスト)の『note』を転載・再編集したものです。

岸田首相、6月21日の会見で「電気・ガス追加軽減策」等を発表

■“追加対策”で消費者物価指数の押し下げ「月平均0.5ポイント以上」を目指す

岸田首相は6月21日、第213通常国会の23日の閉会を控えて首相官邸で記者会見を開きました。その中で、物価高対策として、5月使用分を最後に終了した電気・ガス料金の負担軽減策を8〜10月に追加実施する方針を明らかにしました。また、ガソリンや灯油など燃油価格の抑制策を年内いっぱい継続することも示しました。今年秋に経済対策の策定を目指すとした上で、年金世帯や低所得者を対象に給付金を支給することを検討することを明らかにしました。

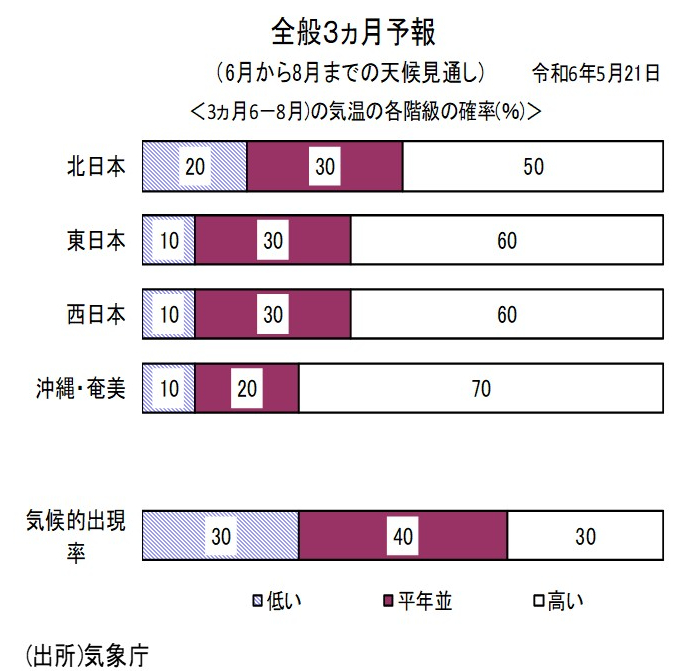

電気・ガス代の補助金の一時再開は、酷暑乗り切り緊急支援という名目ですが、今年の夏はラニーニャ発生の可能性が高く暑い夏になるという予想はかなり前から出ていたにもかかわらず、7月の電気代は高くなることを容認していたので、唐突な方針転換という印象が拭えません。首相は会見で「緊急支援として最も即効性のあるエネルギー補助を今回に限って講じる」と強調し、一連の物価高対策により、消費者物価指数について前年同月比の上昇率で「月平均0.5ポイント以上」の押し下げ効果を目指すと述べました。

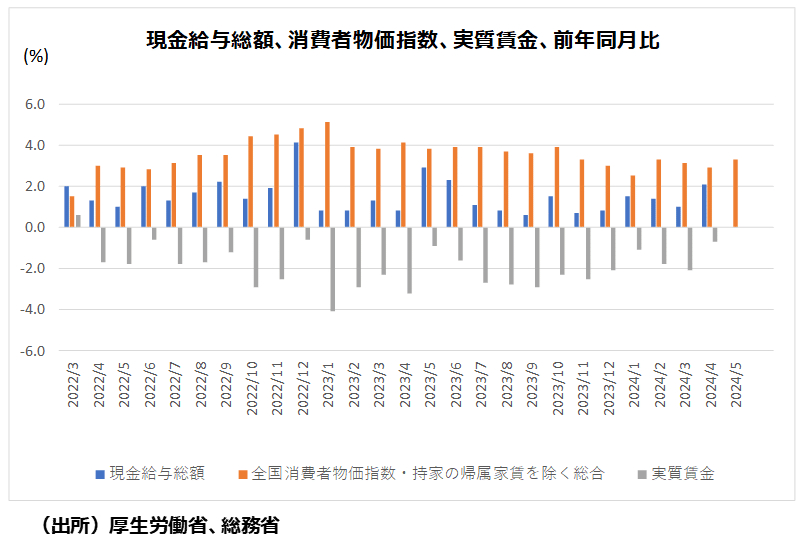

春闘賃上げ率が約33年ぶりという高水準の伸び率になったことで、岸田首相は近いうちに「物価と賃金の好循環」が実現すると思ったことでしょう。ところが、4月実質賃金・速報値は前年同月比▲0.7%となり3月の▲2.1%からはマイナス幅が縮小したものの、マスコミが大きく報じたのは、「実質賃金は過去最長の25ヵ月連続マイナス」となったことでした。

しかも、今年は大所高所からの政策判断がなされず、5月・6月も政策的に消費者物価指数・前年同月比の上昇要因があります。各省庁が各々良かれと思って対応したことが相俟って、消費者物価指数は年初から半年間で前年同月比1%分も高くなるという状態で、実質賃金・前年同月比のプラス化のハードルを引き上げるという愚策を行ってしまったことに、ようやく気が付いたのでしょう。

「持家の帰属家賃を除く総合」の消費者物価指数は3%台に戻る

■賃金の伸びが物価上昇に追いつきそうもない

ここで、実質賃金と現金給与総額、持家の帰属家賃を除く総合の消費者物価指数の最近の動きをみましょう。4月実質賃金・速報値は前年同月比▲0.7%マイナスとなりました。約33年ぶりと言われる高水準の春闘賃上げ率が反映され始め、現金給与総額は前年同月比+2.1%の増加と23年6月以来の2%台に乗せたのですが、デフレーターの、4月持家の帰属家賃を除く総合の消費者物価指数・前年同月比+2.9%上昇で3ヵ月ぶりに2%台に低下したにもかかわらず、賃金の伸びが物価上昇に追いつきませんでした。しかも、21日の記者会見の朝、閣議報告された5月の持家の帰属家賃を除く消費者物価指数総合・前年同月比は+3.3%と3ヵ月ぶりに3%台に戻り、5月も賃金の伸びが物価上昇に追いつきそうもありません。さらに6月・7月と前年同月比が高まっていくと予測される状況です。

1月から7月までで消費者物価指数は約1%ポイント

■各々の政策対応で上昇率が高まる

コロナで海外への渡航が制約され安定的にデータが取れなかった「外国パック旅行費」で上昇の影響を3年分一気に反映させたため24年1月以降、消費者物価指数は+0.2程度押し上げられています。

5月から再生可能エネルギー発電促進賦課金単価が1.40円/kWhから3.49円/kWhに引上げられたことを主因に電気代が上昇。全国消費者物価指数では4月▲1.1%の下落から5月+14.7%上昇し電気代は0.50%ポイント、総合・前年同月比上昇に寄与しました。

5月全国消費者物価指数の公表資料によると、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による押し下げ効果・寄与度は▲0.48[試算値]となっています。6月支払い分で半分押し下げ効果がなくなり、7月支払い分では全ての効果がなくなります。

年初から、消費者物価指数・前年同月比は各々の政策対応の合計で約1%分もハードルを上げた、もどかしい状況になっていました。

ガソリン価格の抑制策を12月まで継続すると…

■7月末にマイナスに転じ、9月初めに最もマイナス幅が大きくなる見込み

電気・ガス料金の負担軽減策を8〜10月に追加実施すると、9月支払い分から11月支払い分まで、消費者物価指数の前年同月比が低下します。

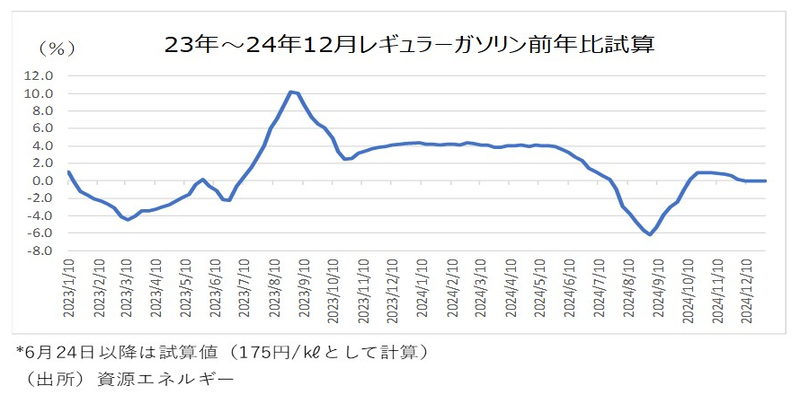

また、ガソリン価格の前年同週比は、5月までは+4.0%前後でしたが、前年が上昇局面だったので6月17日に+2.7%まで低下しました。ガソリン価格の抑制策を12月まで継続することが表明されたので、年内まで1リットル=175円が続くと仮定した場合、7月29日の▲1.0%とマイナスに転じ、最もマイナス幅が大きくなるのは、9月2日の▲6.2%です。12月末には0.0%に戻る見込みです。5月に総合に対するガソリンの寄与度は+0.09でしたが、9月は▲0.07%程度に低下するものと思われます。

9月になると、消費者物価指数の面からの実質賃金・前年同月比プラス化のハードルは下がることになると思われます。

※本投稿は情報提供を目的としており、金融取引などを提案するものではありません。

宅森 昭吉(景気探検家・エコノミスト)

三井銀行で東京支店勤務後エコノミスト業務。さくら証券発足時にチーフエコノミスト。さくら投信投資顧問、三井住友アセットマネジメント、三井住友DSアセットマネジメントでもチーフエコノミスト。23年4月からフリー。景気探検家として活動。現在、ESPフォーキャスト調査委員会委員等。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

都区部CPI、6月は+2.1% 電気・ガス価格抑制策の影響縮小

ロイター / 2024年6月28日 10時21分

-

全国コアCPI、5月は+2.5% サービス価格の伸び率縮小

ロイター / 2024年6月21日 10時42分

-

【景気の予告信号灯】現状判断DI、3ヵ月連続で「50割れ」…5月『景気ウォッチャー調査』の中身【解説:エコノミスト宅森昭吉氏】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月12日 8時0分

-

4月実質賃金0.7%減、25カ月連続 働き方改革で残業減=毎月勤労統計

ロイター / 2024年6月5日 8時36分

-

4月の米個人消費支出、実質ベースで前月比0.1%減、インフレ圧力低下の兆しも(米国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年6月4日 1時10分

ランキング

-

1約300万円の「エヴァ」巨大フィギュア、発売中止 発送予定から“2年後に”告知と謝罪

ねとらぼ / 2024年6月28日 20時35分

-

2トヨタ「プリウスα」なぜ消滅? 「復活」の可能性はある? “ちょうどイイサイズ”に3列シート装備で「画期的」だったのに… 1世代限りで生産終了した理由は

くるまのニュース / 2024年6月28日 20時10分

-

3気になる汗悩みを解決!40・50代におすすめの制汗剤4つ

つやプラ / 2024年6月28日 12時0分

-

4初めての刺青は「中学時代」。離婚3回、4児のシングルマザーがたどり着いた“幸せ”の境地

日刊SPA! / 2024年6月28日 8時54分

-

5暴飲暴食続けた彼が40代で直面した「散々な」現実 トイレの便座が「割れた」ぐらい太っていた

東洋経済オンライン / 2024年6月28日 16時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください