不動産の購入・売却を考える人が知っておきたい「不動産取引」の超基礎知識【税理士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月28日 11時15分

(画像はイメージです/PIXTA)

一般の方々にとって、不動産の売買は身近なものではありません。また、関連する法律や、手続きの決まり事も複雑なため、重要な局面を「人任せ」にしてしまいがちです。しかし、それでは納得のいく取引は実現しにくいといえます。ここでは、不動産取引にまつわる基本的な知識を、できる限り明快かつコンパクトにまとめてみました。税理士・公認会計士の岸田康雄氏が解説します。

不動産の権利

敷地とは、建物を所有する人が所有している宅地のことです。1つの敷地に、独立して利用できる建物を2棟作ることはできません。これを「一敷地一建物」の原則といいます。2棟の建物を持つオーナーの敷地は2つです。つまり、1つの建物には1つの敷地があります。

借地権とは、土地を借りて建物を建てることができる権利です。借地借家法では、借地権のことを、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定めています。

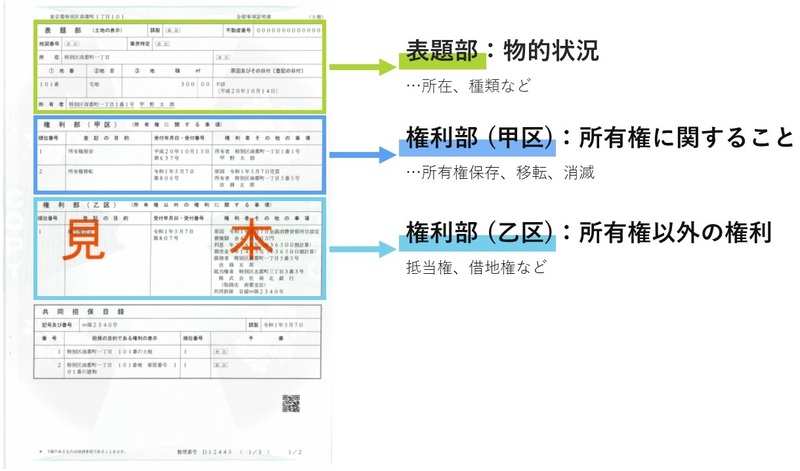

不動産登記

不動産登記簿とは、不動産の所有者や権利者、土地や建物の所在・面積などの登記事項が記された帳簿のことであり、所定の請求をすることにより、だれでも登記事項の内容が記載された登記事項証明書の交付を受けることができます。

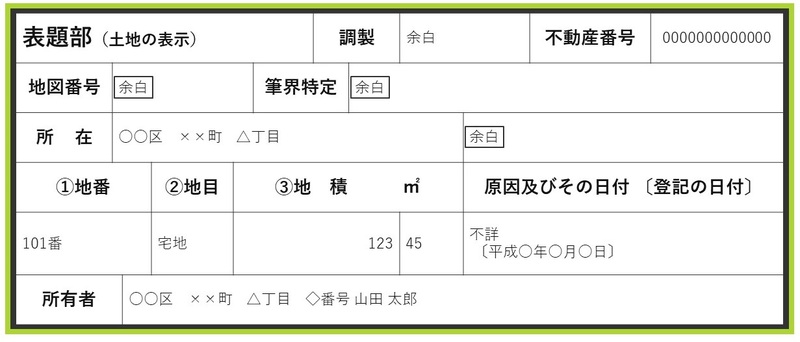

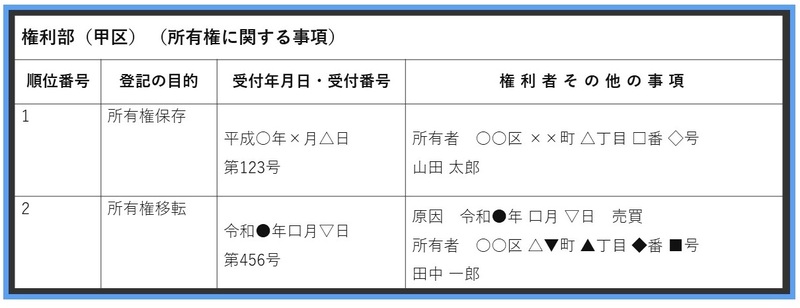

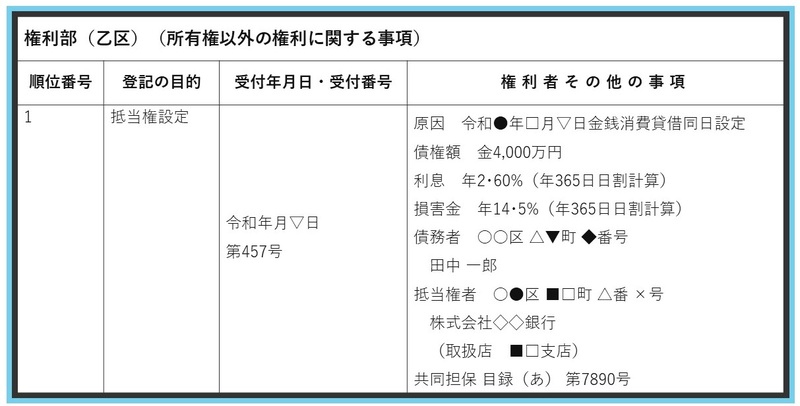

不動産登記簿は、表題部と権利部の甲区と乙区の3つから構成されています。

表題部には、土地や建物の表示に関する事項が記録されています。土地の登記では、所在、地番、地目、地積などが、建物の登記では、所在、家屋番号、建物の種類・構造および床面積などが記録されます。

一方、権利部の甲区には、所有権に関することが記録されます。売買が行われるときの所有権移転登記は、権利部の甲区において、新しい所有者の住所や氏名などが記録されます。

権利部の乙区には、所有権以外の権利が記録されています。たとえば、抵当権、地上権、賃借権、配偶者居住権です。

マンションなどの場合、建物は区分所有となるため、専有部分を所有するための敷地の権利を「敷地利用権」として記録することになります。建物と一緒に記録されています。

不動産の価格の調査

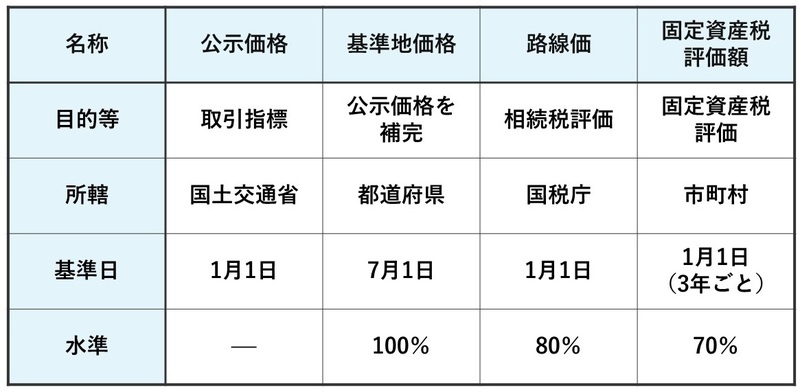

土地の公的な価格には「公示価格」「基準地価格」「路線価」「固定資産税評価額」の4つがあり、それぞれ目的や所轄する機関、基準日や価格水準が異なります。

不動産の売買取引

「手付金」とは、不動産の売買契約が成立した証拠として、買主が売主に対して支払うお金のことです。後で売買代金を支払うときには、残金に充当されます。

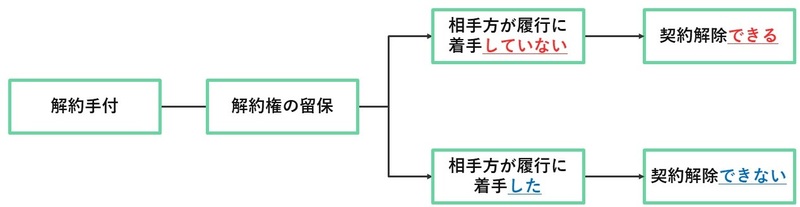

不動産取引における手付金は「解約手付」です。売主が不動産の引渡しや登記に着手するまでの期間であれば、解約手付を放棄することによって、契約を解除することができるのです。

一方、解約手付を受け取った売主は、買主が売買代金の残金の支払いに着手するまでの期間であれば、解約手付の2倍の金額を買主に支払って、契約を解除することができます。

宅地建物取引業

宅地建物取引業の免許を受けて、宅地建物取引業を営む人のことを、「宅地建物取引業者」といいます。

宅建業の免許が必要となる取引は、自ら所有する不動産を、自ら売買・交換することと、他人が所有する不動産の売買・交換や賃貸の媒介・代理を行うことです。

宅地建物取引業に係わる国家試験に合格した資格者を「宅地建物取引士」といいます。宅建業者は、一つの事務所において、業務従事者の5人につき1人以上の宅地建物取引士を置かなければなりません。

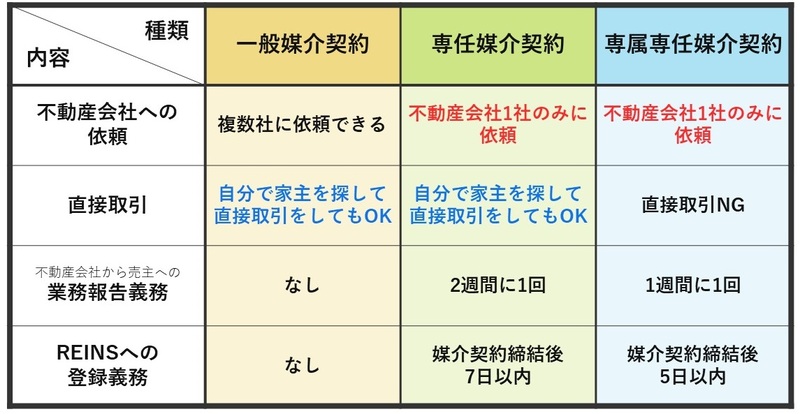

宅建業者の媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあります。

宅建業者は、不動産の売買などの媒介契約を締結した場合、遅滞なく媒介契約書を作成して記名押印し、交付しなければなりません。

宅建業者は、不動産の売買や賃貸借の媒介を行う際、契約が成立する前に、宅建士を同席させ、重要事項説明書を交付し、説明しなければいけません。

不動産の賃貸借取引

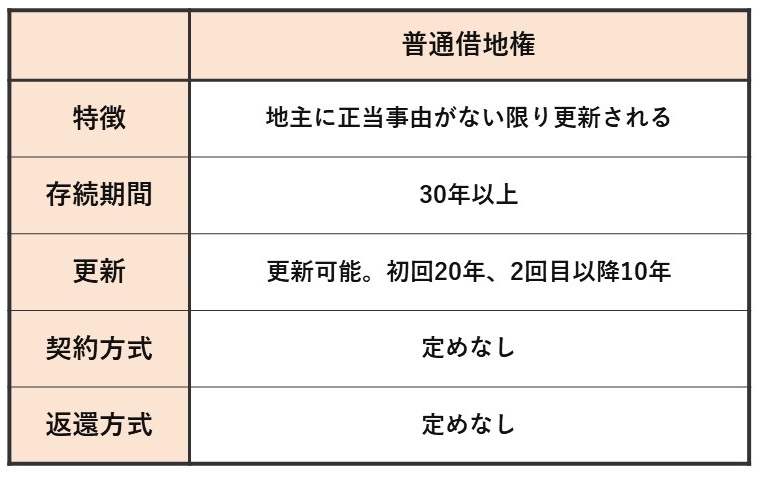

「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権または賃借権です。借地借家法の借地権には、普通借地権と定期借地権があります。

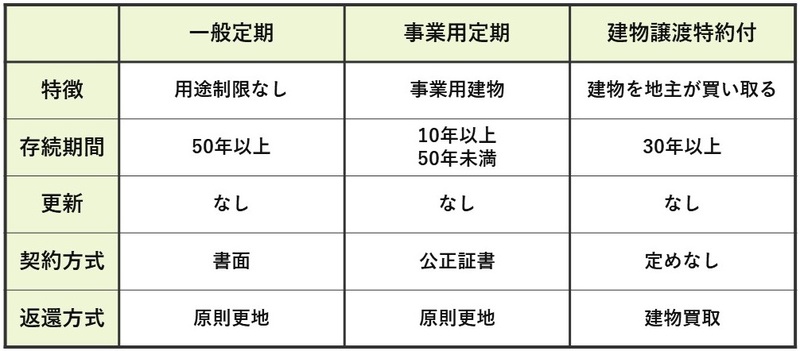

「定期借地権」は、更新がない期限付の借地権です。「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3つがあります。

都市計画法

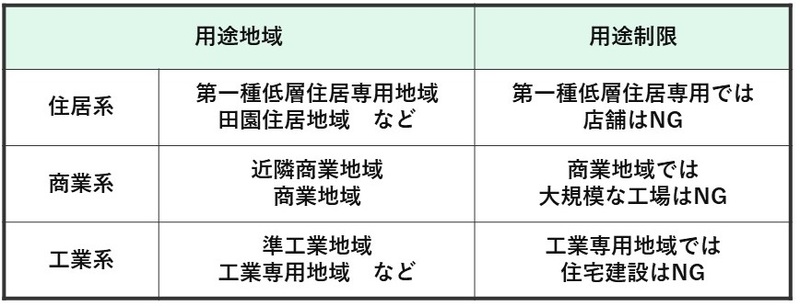

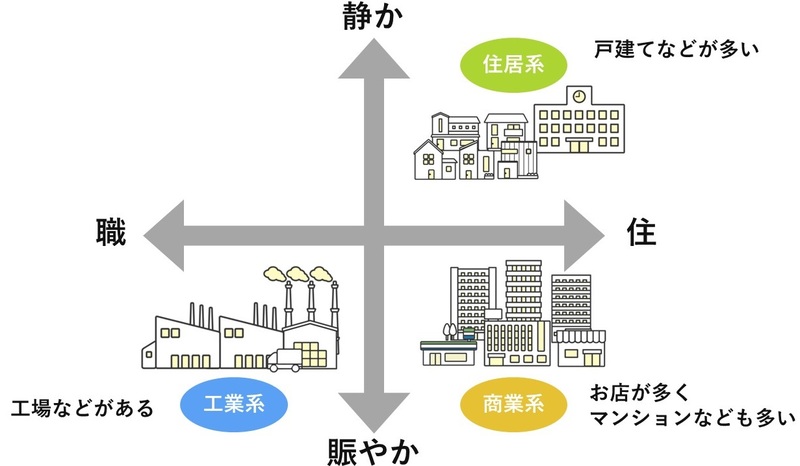

市街化区域の中には、無秩序・無計画な土地開発を防止するために、原則として「用途地域」が定められます。用途地域は、住居系、商業系、工業系の3つに大別され、全部で13種類あります(国土交通省「用途地域」参照)。

用途地域が指定されると、建てることのできる建物の種類が、建築基準法によって制限されます。

「開発」とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設に提供するための土地の区画形質の変更」、すなわち、建物を建てるために、道路を新設したり、土地を造成したりすることをいいます。都市計画区域または準都市計画区域内において開発を行うためには、都道府県知事の事前チェックと許可を受けなければいけません。これを「開発許可制度」といいます。

原則として、土地の面積が1,000m2以上の開発を行うときは、許可が必要となります。3大都市圏の一定の区域では500m2以上です。

建築基準法(道路)

「建築基準法」には、街並みや道路環境をととのえるために、敷地と道路に関する基準や、建物の用途・建ぺい率・容積率・高さ制限など、建物の用途や形態に関する規定があります。主な規制として、用途制限、接道義務、建蔽率、容積率、建築物の高さ、防火規制などがあります。

建築基準法では、原則として、幅が4メートル以上の道を「道路」と定義しています。

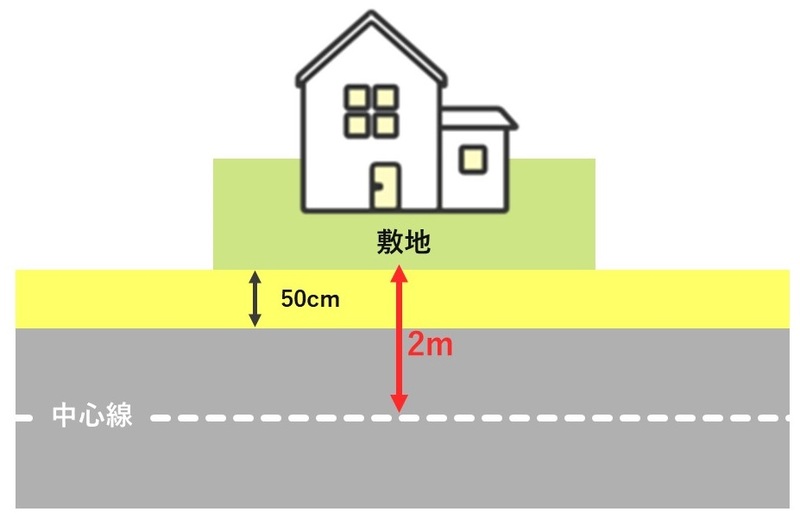

一方、幅が4メートル未満であっても、建築基準法が適用される以前からすでに建物が立ち並んでいた道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされます。これが、「みなし道路」です。これは建築基準法42条2項に定められているので「2項道路」とも呼ばれます。

みなし道路・2項道路の場合、道路の中心線からの水平距離で2メートル後退した線が、道路の境界線になります。これを「セットバック」といいます。

建物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。これを「接道義務」といいます。道路に接していても2メートル未満である敷地に建物を建てることはできません。

建築基準法(面積)

「建ぺい率」とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことで、用途地域や立地によって、それぞれ建ぺい率には制限が設けられています。

市街地の環境を守るために、建築基準法では、敷地面積に対する建築物の延べ面積を制限しています。これを「容積率」といいます。

この容積率は、都市計画で指定される指定容積率だけでなく、前面道路の幅によっても制限を受けます。具体的には、前面道路の幅が12メートル未満のときは、道路の幅に対して、住居系の地域は10分の4、それ以外の地域は10分の6を乗じた数値を計算し、それを指定容積率と比較して、いずれか低いほうを適用します。

建築基準法(高さ)

建築基準法の「高さ制限」には、絶対高さ制限、斜線制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制、防火地域・準防火地域の定めがあります。

不動産の区分所有

区分所有された建物は、専有部分と共用部分に分けることができます。

建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分を「専有部分」といいます。

共同で使用するエントランスロビー、廊下や階段などを「共用部分」といいます。共用部分は、区分所有者の共有になり、専有部分と分離して処分することはできません。

区分所有者は、区分所有する建物の敷地を利用する権利を持っています。これを「敷地利用権」といいます。敷地利用権は、専有部分と分離して処分することはできません。

区分所有者は、全員で、建物や敷地などの管理を行うための「管理組合」を作ります。

「集会」は、管理組合の最高意思決定機関です。普通決議は、区分所有者および議決権の過半数の賛成で決議され、特別決議は、4分の3以上、または、5分の4以上の賛成で決議されます。

「規約」とは、区分所有者が自主的に定めた規則のことです。この規約の設定・変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による決議によらなければいけません。

建物の価格の2分の1超に相当する部分が滅失してしまったことを「大規模滅失」といいます。滅失した共用部分を復旧するには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会決議が必要となります。

「建替え」とは、建物を取り壊して、その敷地に新たな建物を建築することです。建替えには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議を必要とします。

岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【訳アリ物件】問題解決のお知らせ(東京・北区西ケ原の違法建築で建替え困難な戸建て)

PR TIMES / 2024年6月25日 12時15分

-

相続税の計算は4段階!…相続専門税理士が教える、相続税のしくみと財産評価の超キホン

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月24日 14時15分

-

えっ、4,000万円の価値があるはずじゃ!? …亡き親族の不動産、相続して呆然。不運の連鎖で「700万円」にまで評価がしぼんだ、ツラすぎる経緯

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月23日 11時45分

-

土地の相続でモメてる家は詐欺にあう可能性あり…かつては55億円の被害も発生、地面師たちが狙う相続財産のスキ

集英社オンライン / 2024年6月14日 8時0分

-

地主「相続対策で1億円のタワマンを買います」…令和6年以降の〈相続税評価額〉に絶句【元メガ・大手地銀の銀行員の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月3日 8時15分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5アングル:生成AI普及、拒絶と有効利用の間で揺れる欧州コミック業界

ロイター / 2024年6月30日 7時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください