円安が重荷に…「1人当たり名目GDP」G7で最下位。韓国にも再び抜かれる【解説:エコノミスト宅森昭吉氏】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月28日 6時15分

(※画像はイメージです/PIXTA)

日本の名目GDPはドル換算で大幅に縮小し、国際的な地位低下が顕著になっています。その一方で、国内では食料価格の高騰が続き、実質的な購買力を蝕んでいるようです。本稿では、景気の予告信号灯として「東京都区部消費者物価指数」を取り上げます。GDPの国際比較と国内の物価動向から、日本経済の現状について、エコノミスト・宅森昭吉氏の解説をみていきます。

3年連続で食料価格が高騰

東京都区部消費者物価指数で「食料」の前年比が、24年まで5年連続「総合」と「生鮮食品除く総合」を上回る。12月27日に東京都区部消費者物価指数・12月中旬速報値が発表され、東京都区部消費者物価指数で、消費者が毎日口にする「食料」の前年比が20年以降24年まで5年連続で、「総合」と「生鮮食品除く総合」を上回りました。また、1月24日には全国消費者物価指数でも。「食料」の前年比が20年以降24年まで5年連続で、「総合」と「生鮮食品除く総合」を上回る見込みです。

ただし、21年の東京都区部消費者物価指数の前年比は「総合」▲0.2%、「生鮮食品除く総合」▲0.2%、「食料」▲0.1%で、すべての項目がマイナス。「食料」のマイナス幅が小幅でした。

ロシアのウクライナ侵攻が始まった22年では、東京都区部消費者物価指数の前年比は「総合」+2.5%、「生鮮食品除く総合」+2.2%、「食料」+4.5%でした。23年では伸び率が高まり「総合」+3.2%、「生鮮食品除く総合」+3.0%、「食料」+7.9%になりました。24年は「総合」+2.3%、「生鮮食品除く総合」+2.1%、「食料」+4.2%でした。3年連続で「食料」が高騰しています。

「食料」のなかの「生鮮食品」前年比をみると、22年+9.4%、23年+7.2%、24年+6.9%と3年連続で「総合」、「生鮮食品除く総合」を上回りました。異常気象の影響で、かわるがわる何某かの食品が高騰するような状況です。

3年連続の高騰ともなると、天候要因は一時的な要因ではなく、構造的な要因になり、食料価格を押し上げていることになります。農業政策などを含めた物価対策が必要な状況になってきたように思われます。また、円安の影響や輸送コスト高止まりなど、その他の上昇要因の影響も大きい状況です。

直近の10月家計調査でエンゲル係数が27.9%まで上昇し、39年ぶりの高水準になりました。ここにも食料価格の継続的上昇が影響しています。

緩やかな成長が続く見込みの実質GDP

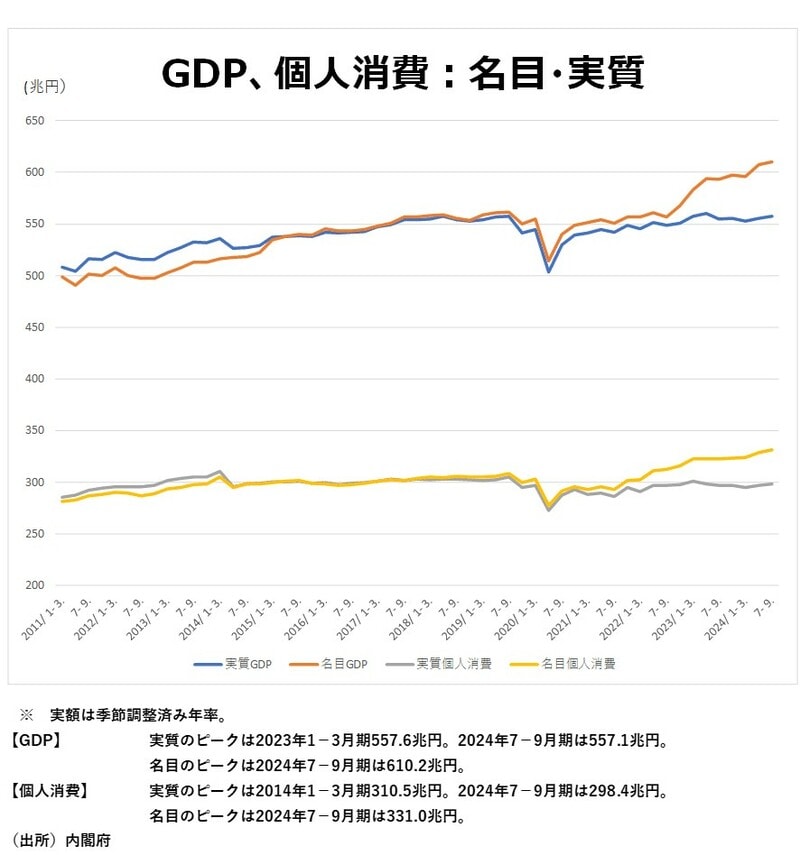

実質GDPは、24年4〜6月期、7〜9月期で2四半期連続の増加。12月9日に内閣府が発表した7〜9月期のGDP第2次速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値が前期比+0.3%、前期比年率で+1.2%の増加でした。23年度実質GDPが確報値になり、それまでの+0.8%から+0.7%に下方修正されるなど、過去に遡ってGDPの数字が更新されました。

品質不正問題による自動車の生産・出荷停止の影響で個人消費や設備投資が落ち込んだ24年1〜3月期の実質GDPの減少率は、前期比▲0.6%、前期比年率で▲2.2%になりました。増加に転じた4〜6月期の実質GDPは前期比+0.5%、前期比年率で+2.2%で、7〜9月期で2四半期連続の増加になりました。

12月25日に閣議了解された「令和7年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」では、2024年度(令和6年度)の実質GDP前年度比実績見込みは+0.4%にとどまりますが、23年度に入る24年1~3月期がマイナス成長になった影響が大きいためです。2025年度(令和7年度)の実質GDP前年度比見通しは+1.2%と緩やかな成長が続く見込みです。

GDPの半分を超えるウエイトがある実質個人消費は1〜3月期・前期比▲0.6%と減少のあと、4〜6月期・前期比+0.6%、7〜9月期・前期比+0.7%とこちらも2四半期連続の増加です。

名目と実質の乖離広がる…物価変動の影響か

最近は物価変動の影響により、名目と実質の乖離が目につく状況に。7~9月期の名目GDPは前期比+0.5%、前期比年率で+1.8%の増加で、実額は610.2兆円と過去最高を更新しました。名目個人消費は前期比+0.8%の増加で、実額は298.4兆円とこちらも過去最高を更新しました。これらの数字では、緩やかながら順調に経済成長が続いていることを示しています。

しかし、実質の実額をみると、問題点が見えてきます。7~9月期・実質GDPの実額は年換算で557.1兆円でしたが、これは、これまでの最高だった23年1~3月期の557.6兆円に僅かに届いていません。

その理由はGDPの半分以上を占める最大の需要項目である個人消費の24年7~9月期の実質の実額は298.4兆円です。23年1~3月期の300.5兆円に届いていないのはもとより、消費税が8%に引き上げられる直前の四半期のため駆け込み需要が出て過去最高の水準の2014年1~3月期の310.5兆円に対し24年7~9月期は10兆円以上低い水準にあります。

特に最近は物価変動の影響により、名目と実質の乖離が目につく状況です。24年に入ってからの1~3月期、4~6月期7~9月期の個人消費・前期比は実質で▲0.6%、+0.6%、+0.7%と推移していますが、名目は+0.2%、+1.4%、+0.8%と3四半期とも実質を上回る増加率でした。

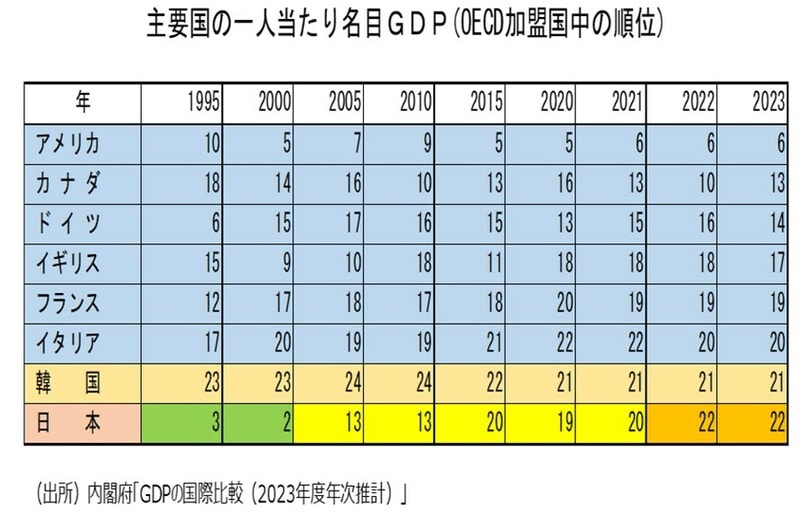

23年1人当たり名目GDPはG7で最下位に

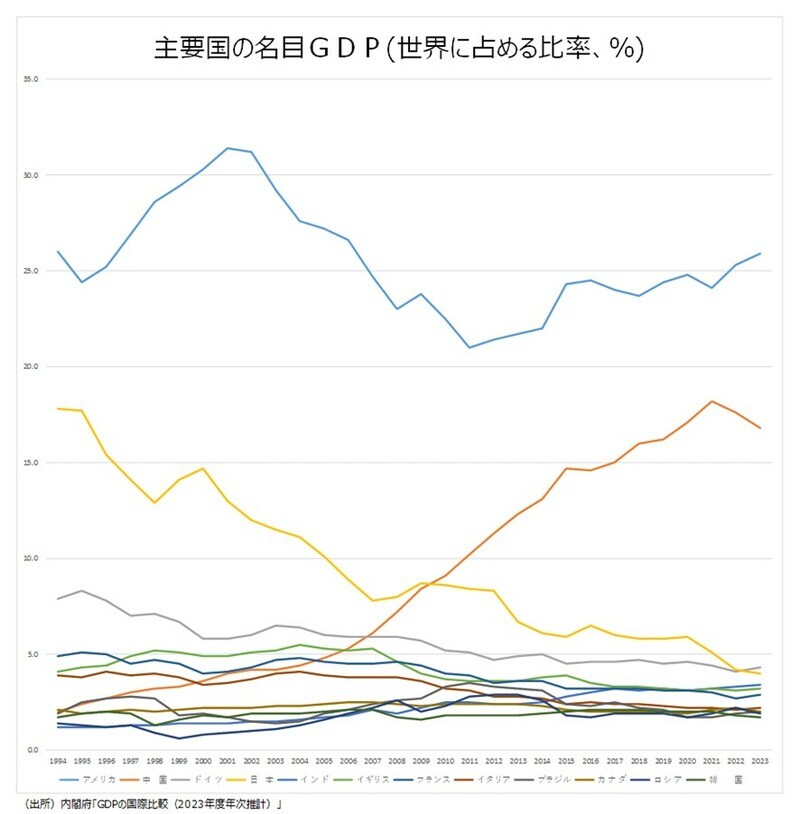

23年の1人当たり名目GDPは、2年連続G7のなかで最下位。2年連続韓国も下回る。名目面でも、国際比較をしてドルベースでみると、円安の影響もあり、厳しい面が見えてきます。12月23日に内閣府が発表した「2023年度国民経済計算年次推計(フロー編)」の「国際比較」によると、日本の名目GDPは、23暦年には4兆2,137憶ドルとなり、世界のGDPに占める比率は4.0%となりました。

2005年に10.1%あったことからみると、大幅に縮小しました。23年のGDPの大きさランキングでは、1位米国(25.9%)、2位中国(16.8%)、3位ドイツ(4.3%)に次いで4位に低下しました。3.4%の比率があるインドが5位です。

日本の1人当たりの名目GDPは、23暦年では3万3,849ドルとなり、OECD加盟国のなかで22年から2年連続で22位となりました。G7のなかでみると22年から2年連続イタリアを下回るG7中最下位になっています。また、韓国の21位を2年連続で下回りました。2000年ではG7のなかで1位だったことと比べると、様変わりです。

※なお、本投稿は情報提供を目的としており、金融取引などを提案するものではありません。

宅森 昭吉(景気探検家・エコノミスト)

三井銀行で東京支店勤務後エコノミスト業務。さくら証券発足時にチーフエコノミスト。さくら投信投資顧問、三井住友アセットマネジメント、三井住友DSアセットマネジメントでもチーフエコノミスト。23年4月からフリー。景気探検家として活動。現在、ESPフォーキャスト調査委員会委員等。

この記事に関連するニュース

-

1月都内物価、2.5%上昇=コメ最大の70%プラス―総務省

時事通信 / 2025年1月31日 11時20分

-

実質賃金…4ヵ月ぶりプラスも、物価上昇で12月は不透明【解説:エコノミスト宅森昭吉氏】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月27日 19時15分

-

物価上昇きついのに「デフレ脱却宣言」出ない理由 2001年に政府が発表してからいまだ脱却できず

東洋経済オンライン / 2025年1月22日 9時40分

-

「景気の行方」を気象で読む…“台風の上陸数”が個人消費にもたらす差【解説:エコノミスト・宅森昭吉氏】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月18日 8時0分

-

北関東の家電量販店店員「大幅に前年実績を上回っている」…家電量販店の景況感、厳冬で大幅回復【解説:エコノミスト宅森昭吉氏】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月16日 20時30分

ランキング

-

1「日本の下水道管」を劣化させている6つの要素 埼玉県八潮の事故はまったく他人事ではない

東洋経済オンライン / 2025年2月4日 8時0分

-

2「あれ?今日、オレだけ?」内定式で知った衝撃の事実 採用難が生む異常事態

まいどなニュース / 2025年2月5日 7時20分

-

324年10~12月期「中古パソコン」の平均販売価格、7四半期ぶり高水準…“中古スマホ価格は低迷”の理由

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月5日 7時15分

-

4スタバのソイミルク変更、2月15日から無料化へ。「超ありがてぇ」「大好き民歓喜」

東京バーゲンマニア / 2025年2月4日 13時55分

-

5「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください