2025年度の年金額の見通しは1.9%増で、年金財政の健全化に貢献…2025年度の見通しと注目点

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月6日 7時0分

(写真はイメージです/PIXTA)

2025年度の年金額改定の背景には、物価上昇率や賃金の動向など、複雑な経済状況がある。年金額は昨年の物価上昇を反映して増額される一方、実質的には目減りする可能性が高いとの試算も出ているなか、これらの動向年は金財政にどのような影響をあたえるのだろうか。本稿では、ニッセイ基礎研究所の中嶋邦夫氏が、2025年度の年金額改定の詳細とその注目点について解説する。

2025年度の見通し(筆者試算):名目額は前年度比+1.9%の見通しだが、実質的には目減り

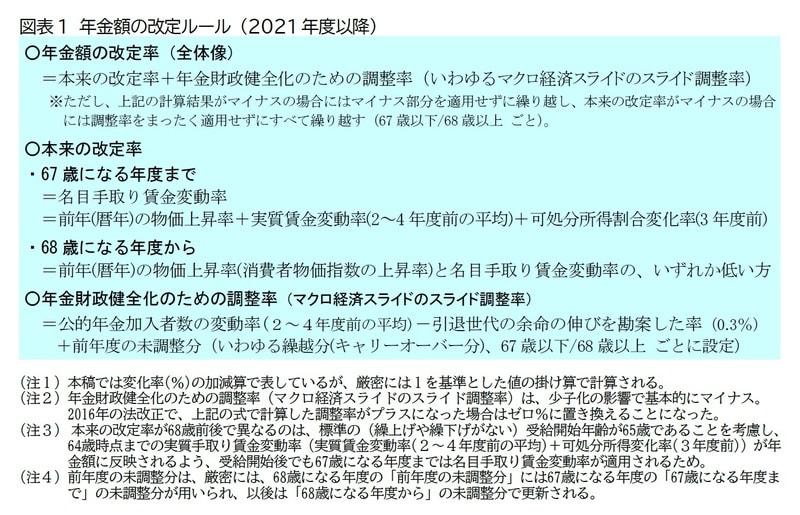

2025年度の年金額は、2025年1月24日に公表された1。本シリーズ(前後編)では、年金額改定の仕組みを確認し2、現時点のデータに基づく粗い見通しと注目ポイントを考察する。本稿(後編)では、前編3で確認した年金額改定のルール([図表1])を踏まえて2025年度の見通しを試算し、その注目点を確認する。

1 年金額の改定は、前年(1~12月)の物価上昇率が発表される日(原則として1月19日を含む週の金曜日)に公表される。

2 より詳しい仕組みや経緯は、拙稿「年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-2024年度の年金額と2025年度以降の見通し(1)」「将来世代の給付低下を抑えるため少子化や長寿化に合わせて調整-2024年度の年金額と2025年度以降の見通し(2)」を参照。

3 拙稿「2025年度の年金額の見通しは2.0%増で、年金財政の健全化に貢献 (前編)-年金額改定の仕組み」

改定に関係する指標の動向:物価と賃金は上昇。加入者は適用拡大の影響で増加

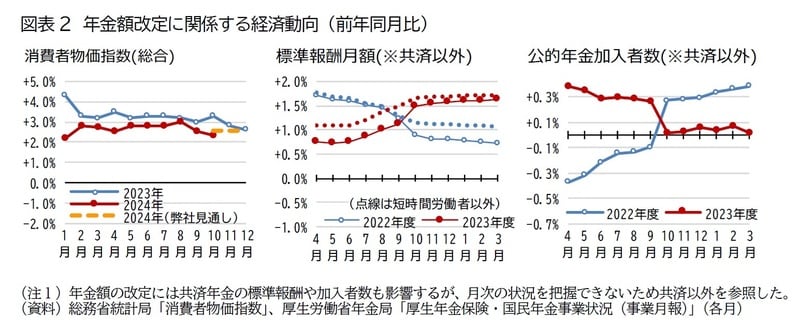

年金額改定に関係する経済動向を確認すると、[図表2]のようになっている。

(1)物価上昇率:2~9月は安定的に推移し、2024年(暦年)平均では+2.6%と仮定

物価上昇率は、2025年度の改定に影響する2024年(暦年)の動向のうち、10月までは実績が判明している。1月は前年の上昇率(前年同月比)が高かった反動で+2.2%だったが、2~9月は+2.5~3.0%の範囲で推移し、10月は+2.3%となった([図表2]左)。今後については、弊社の経済見通し(2024年11月18日公表版4、四半期ごと)では10~12月の平均を+2.6%と想定している。これらを考慮して、2024年(暦年)の物価上昇率を+2.6%と仮定する。

4 斎藤太郎「2024~2026年度経済見通し(24年11月)」。

物価上昇に追いつかず実質賃金は減少

(2) 賃金上昇率:物価の伸びに追いつかず、2023年度の実質は-1.4%と仮定

賃金上昇率は、計算に用いられる賃金が年金保険料や年金額の計算に使う標準報酬であることに加え、性別や年齢構成等の変化による影響や厚生年金の適用拡大による影響を除去して上昇率が計算されるため、正確な把握が難しい。

標準報酬の大部分を占める標準報酬月額は、通常は4~6月の給与をもとに9月に定時改定される。2023年度の標準報酬月額(共済以外)の動向を見ると([図表2]中)5、4-6月に前年同月比+0.7%程度で推移した後、7月から上昇率が徐々に拡大し、10月以降は+1.6%前後で推移した。前述したように、年金額の改定では賃金上昇率から適用拡大の影響が除去される。

公表されている資料では2022年10月に拡大された影響を直接には把握できないが、2022年10月以前に厚生年金が適用されていた方も含む短時間労働者全体を除いて賃金上昇率を計算すると、前年は適用拡大前であった4-9月は厚生年金加入者全体よりも高い水準で推移したが([図表2]中の点線)、前年も適用拡大後に該当する10月以降は厚生年金加入者全体と同程度で推移した。

また、標準報酬のもう1つの構成要素である標準賞与は、対象者数が特に多い6・7・12月の加重平均で前年同期比+1.0%となり、厚生年金加入者全体に占める賞与支給者の割合は1.027倍であった(共済以外かつ短時間労働者以外・図表割愛)。

この2要素(標準報酬月額(共済以外)と標準賞与(共済以外))以外に共済年金分や性年齢構成等の変化の除去も考慮する必要があるが、現時点の資料では把握できないため、ここでは前述の2要素から2023年度の標準報酬の変動率を+1.8%と仮定する6。この+1.8%は名目の変動率であるため、2023年(暦年)の物価上昇率+3.2%で実質化した-1.4%を、2022年度の実質賃金変動率と仮定する。

5 2025年度の年金改定率を計算する際に2024年度の実質賃金変動率が参照されないのは、改定率を決める1月時点では2024年度が終わっていないためである。後述する公的年金の加入者数も同様である。

6 2021年度末の厚生年金加入者4065万人のうち共済年金(公務員共済と私学共済)の加入者は472万人であるため、共済年金を考慮しなくても大きな影響は生じない。2021年度の実質賃金変動率は、この方法で計算した値が+1.4%、実績が+1.2%だった。

(3) 公的年金の加入者数:適用拡大の影響で、2023年度は+0.2%と仮定 公的年金の加入者数(共済以外)は、2023年4月の前年同月比+0.4%から徐々に増加傾向が弱まり、10月には前年の厚生年金の適用拡大の影響が剥落して増加率が大きく縮小し、年度平均では+0.2%となった([図表2]右)。

増加率としては小幅に見えるが、これまでの少子化を考えれば、公的年金の加入者数は減少してもおかしくない。小幅とはいえ増加しているのは、高齢期就労が進展している影響と考えられる7。なお、共済年金の状況は現時点の公表資料では把握できないため、2023年度の公的年金加入者数の変動率を前述の+0.2%と仮定する。

7 適用拡大の対象者のうち、20~59歳は厚生年金適用前も国民年金の加入者として公的年金加入者に含まれているため、公的年金加入者の増加要因は60歳以上が中心である。

2024年の物価上昇が織り込まれるが、年金財政健全化のため実質的には目減り

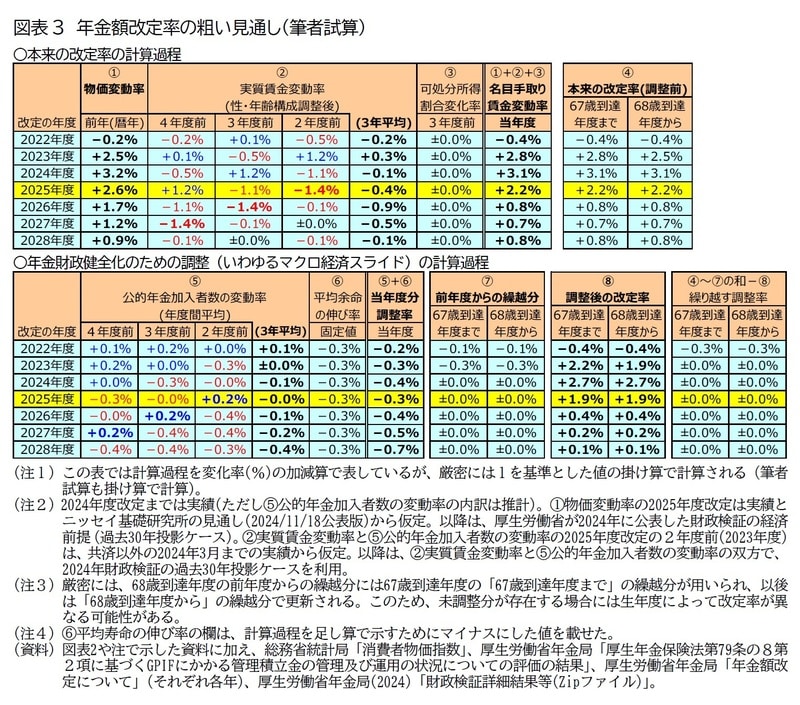

今後の動向や現時点で把握できていない共済分の動向は不透明だが、2025年1月に予定されている正式公表を理解するための準備として、改定率の粗い見通しを試算した([図表3])。

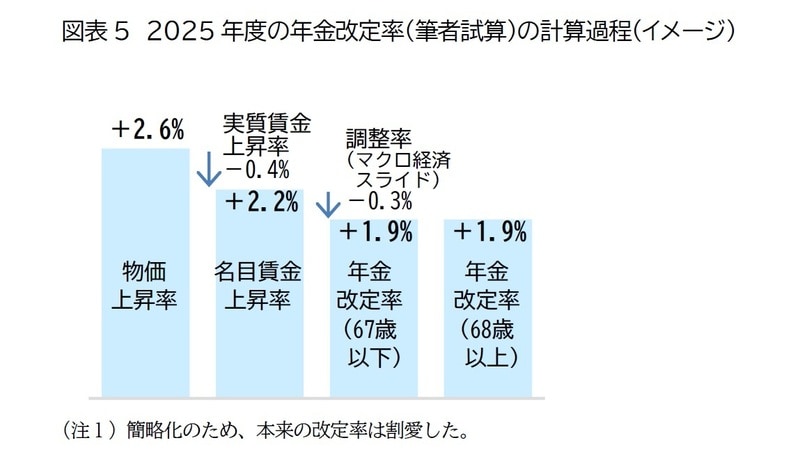

(1) 本来の改定率:2024年の物価上昇を反映するが、2023年度の実質賃金下落で伸び率圧縮

まず、本来の改定率の計算過程を確認する([図表3]の上段の2024年度の行)。物価変動率([図表3]上段の①の列)は、前述した+2.6%(仮定)である。実質賃金変動率([図表3]上段の②の列)は、4年度前(2021年度)が2020年度の新型コロナ禍からの反動で上昇した+1.4%(実績)、3年度前(2022年度)が名目では上昇したものの物価上昇率には追いつけなかった-1.1%(実績)、2年度前(2023年度)が前述した-1.4%(仮定)であるため、3年平均は-0.4%となった。このように3年平均を使うことで、急激な変動が回避されている。

可処分所得割合変化率は2017年に保険料の引上げが終わりゼロ%であるため、本来の改定率の指標となる賃金上昇率(名目手取り賃金変動率)は、物価変動率と実質賃金変動率を合計した(厳密には掛け合わせた)+2.2%となる([図表3]上段の①+②+③の列)。

本来の改定率は、法定されたルール([図表4]左)に従い、67歳以下(厳密には67歳到達年度まで)は賃金上昇率の+2.2%、68歳以上(厳密には68歳到達年度から)は賃金上昇率(+2.2%)と物価上昇率(+2.6%)のうち低い方である+2.2%となり、67歳以下も68歳以上も同じ値となる([図表3]上段の④の列)。

(2) 調整率(マクロ経済スライド):2022年度の加入者減と長寿化対応分の影響で-0.3%

次に、年金財政健全化のための調整率(いわゆるマクロ経済スライド)を確認する([図表3]の下段の2024年度の行)。当年度分の調整率は、公的年金加入者数の変動率から高齢世代の余命の伸びを勘案した率(0.3%)を差し引いた(厳密には掛け合わせた)率となっている。

公的年金加入者数の変動率([図表3]下段の⑤の列)は、4年度前(2021年度)は-0.3%(推計した実績)、3年度前(2022年度)は0.0%(推計した実績)、2年度前(2023年度)が前述した+0.2%(仮定)であるため、3年度の平均は0.0%となる。

ここから、長寿化に対応するために高齢世代の余命の伸びを勘案した一定率(0.3%)を差し引いた-0.3%が、2025年度の当年度分の調整率となる。前年度からの繰越分([図表3]下段の⑦の列)は、67歳以下と68歳以上の双方でゼロ%であるため、当年度分の-0.3%が2024年度に適用すべき調整率となる。前年度からの繰越分(図表3下段の⑦の列)は、67歳以下と68歳以上の双方でゼロ%であるため、当年度分の-0.3%が2024年度に適用すべき調整率となる。

実際の改定率は…?

(3) 調整後の改定率:本来の改定率が高いため、調整率をすべて適用

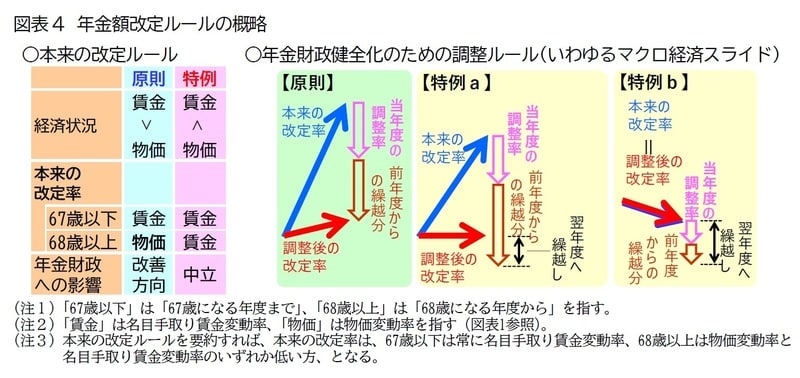

実際に適用される改定率は、本来の改定率に、年金財政健全化のための調整率(いわゆるマクロ経済スライド)が図表4右の特例ルールを考慮した上で適用されて決まる([図表7])。

2025年度の改定率における調整率の適用は、67歳以下と68歳以上の双方で本来の改定率が適用すべき調整率(の絶対値)を上回っているため、適用すべき調整率がすべて適用される([図表4]右の原則に該当)。

この結果、実際の年金額に反映される調整後の改定率は67歳以下と68歳以上の双方で+1.9%となり([図表3]下段の⑧の列)、翌年度へ繰り越す調整率は67歳以下と68歳以上の双方でゼロ%となる([図表3]下段の最右列)。

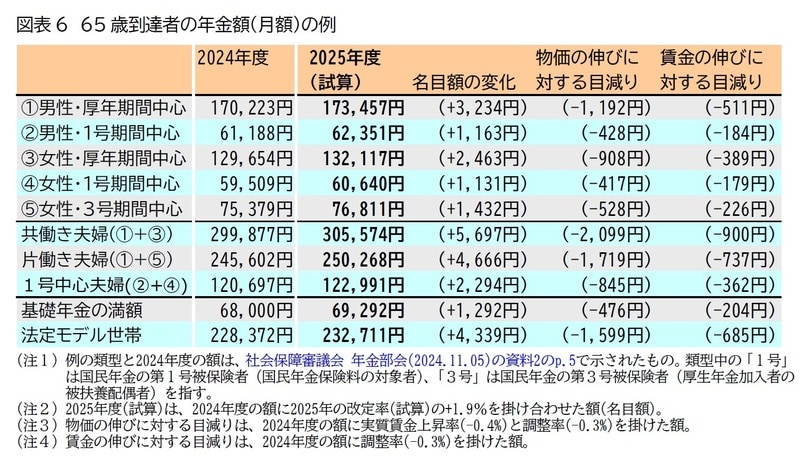

このような2025年度の年金改定率(筆者試算)の計算過程のイメージは[図表5]であり、これに基づく65歳到達者の年金額の例は[図表6]、これまでのマクロ経済スライドの適用の推移のイメージは[図表7]である。

2025年度改定の注目点

以上の試算結果から、2025年度分の改定率で注目すべきポイントは次の3点と見込まれる。

(1) 3年連続の増額改定

第1のポイントは、今年の物価上昇を反映して、年金額が3年連続で増額される点である。約1年遅れにはなるが、昨年度と同様に物価上昇が年金額改定に織り込まれ、3年連続の増額改定となるのは、高齢世帯にとってある程度の朗報と言えよう。

(2) 3年連続の目減りで、年金財政の健全化が進展。調整率の繰り越しも発生せず

一方で、第2のポイントは、年金額の実質的な価値が3年連続で目減りする点である。前述した試算では、前年(暦年)の物価上昇率が+2.6%、賃金上昇率(名目手取り賃金変動率)が+2.2%という状況下で、調整後の改定率は+1.9%にとどまる。名目の年金額は増えるものの、物価や賃金の伸びには追いついていないため、実質的な価値が目減りすることになる。

しかし、調整率(いわゆるマクロ経済スライド)という形で少子化や長寿化の影響を吸収して年金財政の健全化が進むことで、将来世代が受け取る給付水準のさらなる低下を抑えられる。世代間の不公平をなるべく縮小する、という制度の意義を理解する必要があろう。

(3) 本来の改定率が、物価上昇率よりも低くなる

第3のポイントは、マクロ経済スライドの調整率を差し引く前の本来の改定率が、物価上昇率(+2.6%)よりも低い賃金上昇率(+2.2%)になる点である。現在の制度では、67歳以下の本来の改定率は64歳までの賃金上昇を反映するために常に賃金上昇率が使われる一方で、68歳以上の本来の改定率は物価上昇率と賃金上昇率のいずれか低い方が使われる。このため、物価上昇率よりも賃金上昇率が低い状況では、67歳以下でも68歳以上でも、本来の改定率が物価の伸びに追いつかない形になる。

マクロ経済スライドの影響を除いても年金額の伸びが物価の伸びに追いつかないのは、公的年金が収入の大半を占める高齢層にとって厳しい仕組みと言える。しかし、このような経済状況では、現役世代も賃金の伸びが物価の伸びに追いつかない状況で生活している。つまり、現在の制度は、賃金の伸びが物価の伸びに追いつかない厳しい経済状況において、現役世代と高齢世代で同じ痛みを分かち合う形になっている、と言える。

3年連続の目減りを機に、現役世代と高齢世代の相互理解を期待

年金額の改定は、名目額が下がる場合に話題になることが多い。しかし、名目額が下がるのは図表4右の特例bに該当する場合であるため、マクロ経済スライドが適用されず(すなわち年金財政の健全化が進まず)、実質的な価値は低下しない。直感的には理解しづらいが、図表4右の原則や特例aのように名目額が上がる際や据置になる際に実質的な価値が低下して年金財政の健全化が進む点を、理解しておく必要がある。

2025年度の年金額は、筆者の粗い試算に基づけば、+1.9%程度の増額となる見通しとなった。年金額の改定では前年(暦年)の物価上昇率を反映するため、2025年度の年金額は2024年の物価上昇を反映して3年連続の増額改定となる。しかし、年金財政健全化のための調整(いわゆるマクロ経済スライド)が発動されるため、年金額は名目では増額となるものの実質的な価値が低下する。また、マクロ経済スライドの調整率を差し引く前の本来の改定率が、物価の伸びに追いつかない形になる。

現役世代は、少子化や長寿化が進む中で負担する保険料(率)が固定され、高齢世代が物価や賃金の伸びを下回る年金の伸びを受け入れることで将来の給付水準の低下が抑えられることに、思いをはせる必要があるだろう。一方で高齢世代は、これまでの物価や賃金の伸びが低い状況では年金財政の健全化に必要な調整が先送りされ、将来の給付水準のさらなる低下につながっていたことを理解する必要があるだろう。両者の相互理解が進むことを期待したい。

この記事に関連するニュース

-

「若者は年金がもらえない」は間違い 少子高齢化が進んでも、上の世代より多く受け取る2つの理由/明治安田総研・前田和孝さん

J-CASTニュース / 2025年1月31日 17時13分

-

公的年金支給額、1.9%増 25年度、実質は目減り

共同通信 / 2025年1月24日 12時29分

-

2025年度の年金額の見通しは1.9%増で、年金財政の健全化に貢献<年金額改定の仕組み>

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月24日 7時0分

-

「高所得層」月収70万円の53歳サラリーマン、年収798万円以上の会社員の厚生年金保険料増額に激しい憤り…厚労省の年金改革がもたらす「暗すぎる日本の将来」【FPが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月21日 10時45分

-

女性の年金額は「月10万円」以下!? 将来もらえる年金額が知りたい!

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月20日 9時20分

ランキング

-

1「クチャクチャ食べる子ども」が増えている理由…大人になって命を危険に晒す可能性も【歯科医師が警鐘】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月12日 13時15分

-

2ホンダ内部から不満「三部社長と内田社長が話して決めたことが、日産社内ですぐ覆される」〈大型再編“破談”の舞台裏〉

文春オンライン / 2025年2月12日 6時0分

-

3自動改札機で失われた“駅員の職人芸” 「大阪駅にはタンゴのリズムで改札バサミを空打ちする駅員がいる」《関西私鉄の秘話》

NEWSポストセブン / 2025年2月12日 10時53分

-

4焦点:ホンダ案に日産衝撃、子会社化「論外」 危機感の溝埋まらず

ロイター / 2025年2月12日 14時9分

-

5倉庫には高さ5メートルまで積み上げられた2万トンのコメ 政府が備蓄米を放出へ 「バカ高い」コシヒカリが5キロ4000円を突破

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月12日 18時36分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください