老々介護・ヤングケアラーの限界を超える前に 自分らしく生きる社会を目指す取り組みをプレゼン【アナたにプレゼン・テレビ派】

広島テレビ ニュース / 2024年6月14日 15時56分

広島テレビのアナウンサーが、気になるテーマを自ら取材して、お伝えする『アナたにプレゼン』。馬場のぶえアナウンサーのテーマは「子育て」や「福祉」。最近よく耳にする「ケアラー」についてプレゼンします。

日本ケアラー連盟によると、ケアラーとは「介護」「看病」「療育」「世話」「気づかい」など家族や近親者、友人や知人などを無償でケアする人を言います。近年では「ヤングケアラー」という言葉をよく耳にしますが、本来大人が担う家事や介護などを日常的に18歳未満の子どもがしているケースが問題になっています。

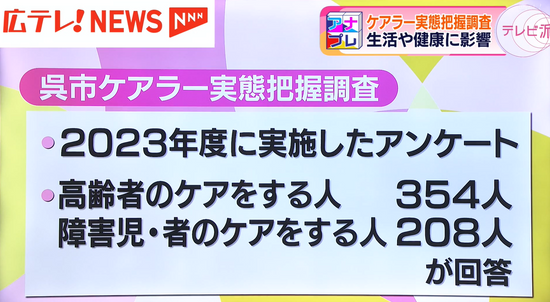

広島県呉市では、ケアラーの支援に役立てるために「ケアラー実態把握調査」を行い、高齢者のケアをする354人、障害児や障害者のケアをする208人から回答を得ました。

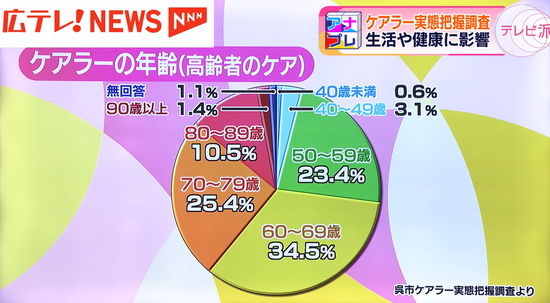

高齢者の介護にあたるケアラーの年齢で最も多いのが、60歳から69歳で34.5%でした。全体的にみると、50歳から79歳が8割以上を占めています。また、80歳以上も全体の1割を占めていることから、高齢のケアラーによる老々介護が多い実態が分かりました。

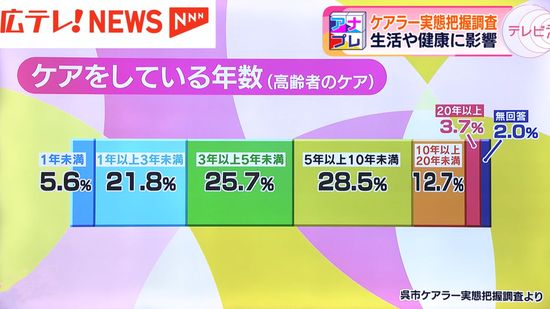

また、高齢者のケアラーの介護年数をみると、5年以上10年未満が1番多く、さらに、障害者や障害児の介護年数は20年以上が1番多かったことが分かりました。そのケアが、ケアラーの生活や人生に大きく影響を与えていることがうかがえます。

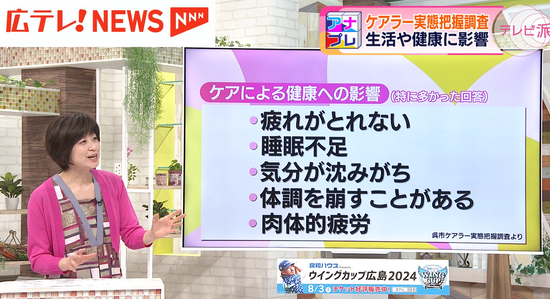

さらに、ケアラーの健康への影響を聞くと、回答が多かったのは「疲れが取れない」「睡眠不足である」「気分が沈みがち」「体調を崩すことがある」「肉体的な疲労を感じる」といったものでした。色々と切実に悩んでいるケアラーが多く、中でも高齢者のケアラーは、自分の健康に不安を抱えながらケアをしている実態も見えてきました。

こうしたケアラーへの支援の必要性を強く訴えているのが、日本ケアラー連盟代表理事で、呉市在住の児玉真美さんです。児玉さんにも、心身に重い障害のある娘・海(うみ)さんがおり、寝たきりであることから、生活全般に介助が必要です。

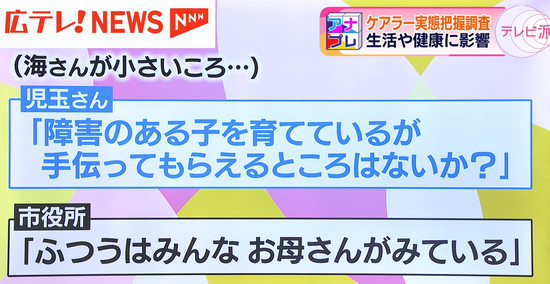

児玉さんは、海さんが小さい頃に勇気を出して市役所に「障害のある子を育てており、とても大変なので手伝ってもらえるところはないか」と相談しましたが、市役所からは「普通は母親がみている」言われたそうです。児玉さんは、海さんを頻繁に病院やリハビリに連れて行ったり、療育施設に親子で通園が必要で、仕事を辞めざるを得ませんでした。

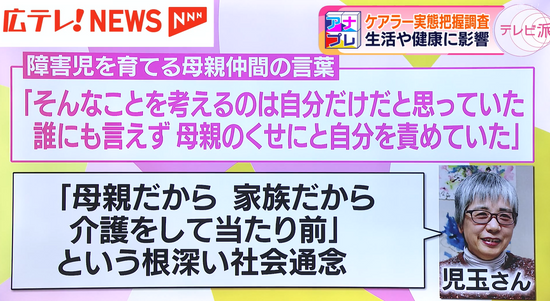

児玉さんには、印象に残っている出来事があります。それは、児玉さんと同じように障害のある子を育てている母親仲間との会話でした。児玉さんが普段のケアの愚痴を包み隠さず話すと、仲間の一人が「そういうことを考えるのは自分だけだと思っていた。誰にも言えずに、母親のくせにと自分を責めていた。」と涙を流したそうです。ケアラーは、自分から「苦しい」と言えなかったり、助けを求めたりできない状況にあります。背景には「母親だから、家族だから介護をして当たり前」という根深い社会通念がある、と児玉さんは話します。

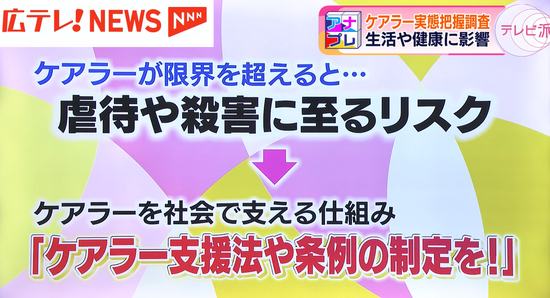

しかし、ケアラーも1人の人間で頑張ることや我慢にも限界があり、限界を超えることで、虐待や殺害に至るリスクに直面してしまうこともあります。最近では、介護の現場で自分1人で抱え込まずに、多くの人や様々な施設を頼るように声を掛けていますが、実際は難しく、当事者が言いづらい部分もあります。そこで、児玉さんが所属する日本ケアラー連盟は、ケアラーを社会で支える仕組み「ケアラー支援法」や条例の制定を求めています。

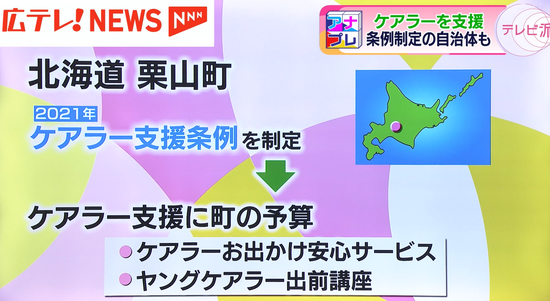

全国では、現在26の自治体がケアラーを支援する条例を制定していますが、残念ながら、広島県にはありません。条例を制定している自治体の中でも北海道栗山町は、3年前に市町村でいち早くケアラー支援条例を制定しました。栗山町は、以前から社会福祉協議会が独自でケアラー支援を行っており、この条例ができたことにより、自治体との連携が強化されました。それにより、ケアラー支援に町の予算が付き、新しい支援が増えました。例えば「ケアラーお出かけ安心サービス」として、ケアラーの外出や疲労回復などのために、介護施設などへの短期入所サービスが利用できます。また「ヤングケアラー出前講座」として、ヤングケアラーについて理解を深めてもらう講座を各学校で行っています。「ケアラー実態把握調査」を行った呉市の職員は栗山町を視察し、ケアラーの支援について研修を受けたそうです。このような動きがますます広がり、ケアする人もされる人も、自分らしく生きられる社会になってほしいです。

この記事に関連するニュース

-

【一社)ケアラーアクションネットワーク協会】ヤングケアラーやケアラー向け情報発信サイトを7月3日にリリース

PR TIMES / 2024年7月3日 10時0分

-

【老老介護の現実】車いすの妻を海に突き落とした夫..."介護疲れ"による事件を避けるには?専門家は『地域包括支援センター』の活用を訴える

MBSニュース / 2024年6月29日 12時43分

-

主婦の1割「元ヤングケアラー」、5割「夢や目標あきらめた」 今の子に「小学生から家事が当たり前の人生」送らせないために

J-CASTニュース / 2024年6月22日 10時0分

-

〈7年で約9倍〉「この子は目が見えない」「立てない子も」老“犬”ホーム需要急増の背景に飼育犬と飼い主の「ダブル高齢化」ホームの費用は?ペット信託とは?

集英社オンライン / 2024年6月17日 8時0分

-

エス・エム・エス、ベルコへ「介護相談窓口サービス」をOEM提供開始。主任ケアマネや産業ケアマネが、一人で抱えやすい介護の悩みや困りごとに対応

PR TIMES / 2024年6月4日 18時15分

ランキング

-

1大分県宇佐市の強盗殺人、死刑判決の被告側が即日控訴…裁判長「被告が犯人と優に認められる」

読売新聞 / 2024年7月2日 22時9分

-

2マンションから転落疑いの女児死亡 意識不明で救急搬送 札幌

毎日新聞 / 2024年7月2日 21時19分

-

3かすむ「ポスト岸田」上川外相 米兵事件巡る批判で「洋平さんと同じ道」

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年7月2日 22時17分

-

4殺人事件発端は「ラーメンを食べる画像」なぜ…きょう勾留期限・旭川市女子高校生橋から転落殺人

STVニュース北海道 / 2024年7月3日 6時36分

-

5なぜ日本のメディアでは小池百合子都知事の「荒唐無稽な噓」がまかり通るか《カイロ大「1年目は落第」なのに首席卒業》

文春オンライン / 2024年7月3日 6時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください