「ヤバい!」“自動車税の支払い”忘れたらどうするべき? 延滞金発生? 車検受けられない? 未払時の対応とは

くるまのニュース / 2024年5月30日 11時10分

クルマを所有しているとさまざまな維持費がかかりますが、ドライバーにとって負担のひとつとなるのが「自動車税」です。今回はその税額の詳しい解説と、“延滞”してしまった場合どうなるのか解説します。

■みんなのクルマの自動車税いくら?

クルマを所有しているとさまざまな維持費がかかりますが、ドライバーにとって負担のひとつとなるのが「自動車税」です。

では通常の標準税率とグリーン化特例が適用した場合を比べると、税額にどのくらい差があるのでしょうか。

自動車税(種別割)は、クルマの所有者に対して課税される税金のひとつです。

納める税金の額はクルマの種類や用途、排気量などの区分によって年税額がそれぞれ決められていますが、大きく「標準税率(2019年10月1日以降に初回登録)」と、グリーン化特例が適用されるケースがあります。

なお、2019年9月30日以前に初回新規登録をした場合も税額が異なります。

燃費性能などが優れた環境負荷の低いクルマについては自動車税では軽課が適用され、税率が最大75%低くなります。(新車登録翌年度のみ)

一方初回新規登録から11年を経過するディーゼル車及び13年を経過するガソリン車・LPG車は、自動車税種別割の税率が翌年度から約15%重く(重課)なります。

重課は経過の翌年度から永久抹消登録がなされるまで、ずっと重課税率が適用される仕組みです。

こうした軽課と重課が適用されるグリーン化特例は、地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から、環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため2002年以降から行われています。

今回は、自家用乗用車のケースで標準税率とグリーン化特例が適用された際の自動車税の金額の違いについて見ていきます。

乗用車では総排気量ごとに区分が1リットル以下から6.0リットル超の10項目に分けられています。

まず総排気量1リットル(1000cc)以下の場合。車種でいうと、トヨタ「ルーミー」(996cc)や、「ライズ」の一部グレード、スズキ「クロスビー」などが挙げられます。

標準税率では2万5000円ですが、軽課(75%)が適用されると6500円となります。

一方、重課(15%)措置が適用されると3万3900円となり、標準税率から8900円加算されます。

次に総排気量1リットル超から1.5リットル以下の場合では、日産「ノート」(1198cc)やトヨタ「ヤリス」(1490cc)などが挙げられます。なお、ヤリスの一部グレードには総排気量996ccのタイプも存在します。

標準税率では3万500円で、軽課適用で8000円、重課適用で3万9600円となります。

続いて、2023年に登場したトヨタ5代目「プリウス」では、総排気量が1979ccと1986ccのタイプがあり、それぞれ総排気量1.5リットル超から2リットル以下に分類されます。またマツダ「CX-3」の一部グレードもこの区分です。

自動車税の標準税率は3万6000円、軽課では9000円、重課では4万5400円となります。

標準税率と重課を比べると、重課では税額が9400円もアップします。

そして2023年6月に4代目が登場したミニバン新型「アルファード」では、ガソリン車が2493cc、ハイブリッド車が2487ccと、総排気量2リットル超から2.5リットル以下に分類されます。

自動車税額は標準税率では4万3500円、軽課では1万1000円、重課では5万1700円となります。

このほか、レクサスISシリーズの「IS500」が4968cc、2023年に発表されたトヨタ「センチュリー」では4968ccなどが比較的総排気量の数値が高い国産車として挙げられますが、これらは総排気量4.5リットル超から6リットル以下に分類されます。

自動車税額は標準税率では8万7000円、軽課では2万2000円、重課では10万1200円となります。

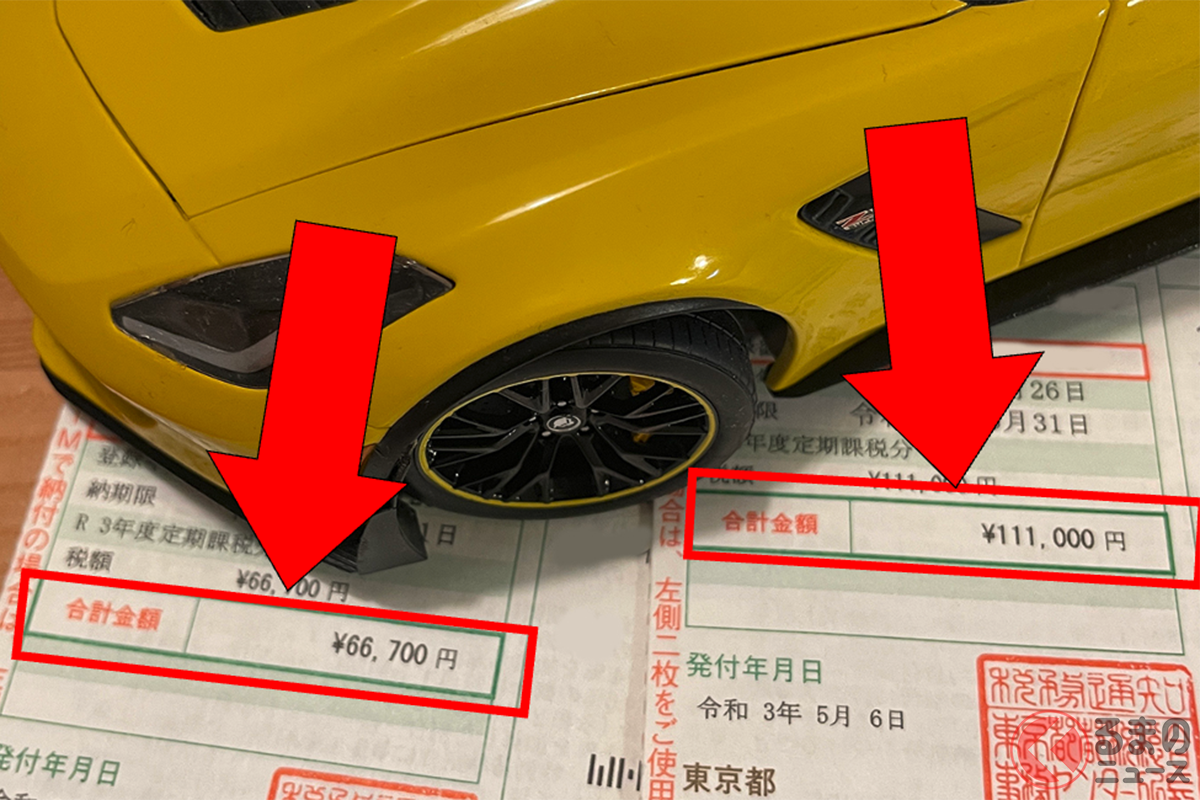

ちなみに、総排気量が6000ccを超えた場合の自動車税額は11万円、軽課では2万7500円、重課では12万7600円です。

※ ※ ※

総排気量の数値が大きくなるごとに定められている自動車税額も比例しているため、総排気量1リットル以下の税額が最も低く、6リットル超が最も高いことが分かります。

重課で見ると、最大1万7600円の税額が加算されます。

●乗用車(自家用)の自動車税額一覧(標準税率/75%軽課/15%重課)

※一部リットル表記省略

・電気自動車(25,000/6,500/ー)

・総排気量1リットル以下 (25,000/6,500/33,900)

・1リットル超から1.5リットル以下 (30,500/8,000/39,600)

・1.5リットル超から2リットル以下 (36,000/9,000/45,400)

・2リットル超から2.5リットル以下 (43,500/11,000/51,700)

・2.5リットル超から3リットル以下 (50,000/12,500/58,600)

・3リットル超から3.5リットル以下 (57,000/14,500/66,700)

・3.5リットル超から4リットル以下 (65,500/16,500/76,400)

・4リットル超から4.5リットル以下 (75,500/19,000/87,900)

・4.5リットル超から6リットル以下 (87,000/22,000/101,200)

・6リットル超 (110,000/27,500/127,600)

■自動車税の支払い過ぎたらどうなる?

総排気量の分類ごとにそれぞれ異なる自動車税額が定められており、軽課と重課が適用された場合でも税額は大きく異なることが分かりました。

そんな自動車税は、地域によって異なるものの一般的に納付期限である5月31日までに納付しなければなりません。

では時間が取れなかったり忘れてしまったりなどの理由で、期限までに納付できなかった場合はどうなるのでしょうか。

おっと支払い忘れてた…そんなときはどうすれば?

おっと支払い忘れてた…そんなときはどうすれば?

東京都主税局によると、税金を納期限までに納付しなかった場合には延滞金が徴収され、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて、一定の係数を乗じて計算された額が加算されます。

なお、2022年1月1日から2024年12月31日までの期間は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(31日間)は2.4%、1か月を経過した以降の期間は8.7%であり、1か月を境に延滞金の率が大きく異なります。

排気量1.5リットル超から2リットルまでの自家用乗用車の例で見ると、本来の自動車税は3万6000円ですが、半年(180日)支払いを忘れてしまった場合、延滞金は以下のように計算されます。

{(3万6000円×30日×2.4%)÷365日}+{(3万6000円×150日×8.7%÷365日)}=71円+約1287円=1358円(※100円未満の端数又は全額が1000円未満の延滞金は切り捨て)

つまり、3万6000円に加え延滞金1300円が上乗せされる仕組みです。

納付期限までに納税が完了しなければ、延滞金が上乗せされた上で督促状が送付されることとなり、それでも納税しない場合は財産の差し押さえなどの処分を受ける可能性があります。

ほかにも、車検を受けるためには自動車税の納税が必須となるため、タイミングによっては車検を受けることができずクルマに乗れなくなってしまうことも考えられます。

もし納付期限までの納税が難しいとわかった場合は、そのまま放置せず所管の都道府県税事務所などに相談するようにしましょう。

納税が遅れてしまうと延滞金が加算されるなどデメリットがあるため、期間内に忘れず支払うことが大切です。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

国民ブチギレ!? なぜ「13年」で“自動車税&重量税”高くなるのか…「クルマは税金の塊」「いい加減見直して〜」の声も? 理不尽な重課措置の仕組みとは

くるまのニュース / 2024年6月21日 15時10分

-

自動車税「3万6000円」を払い忘れた!「延滞金」はどれだけ加算される? このまま車を使用しても問題ないでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月16日 2時10分

-

【注意】自動車税を払い忘れたらどうなる? 納期限から20日前後で督促状、車検が受けられず、延滞金・差し押さえも

まいどなニュース / 2024年6月14日 7時0分

-

転勤に伴って愛車の「フリード」を売却しました。今年の自動車税は支払いましたが、いくら「還付」されるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月10日 2時0分

-

青森・秋田は「自動車税」の納付が6月末までって本当!?「納付期限」は県が独自に決めても問題ないの?“節税方法”もあわせて解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月6日 4時30分

ランキング

-

1【ダイソー】人気爆発で品薄だけど…「スイカバー」が作れるシロップはコスパ最高! 作って食べてみた

オールアバウト / 2024年7月4日 21時15分

-

2なぜ免許証とマイナカード「24年度末」までに一体化? 紛失したら運転できない? 国民にメリットあるのか

くるまのニュース / 2024年7月4日 9時10分

-

3スーパーでまとめ買いしたお肉→「そのまま冷凍庫」はNG!?理由に「知らんかった」ネット驚愕 ニチレイフーズオススメの方法は

まいどなニュース / 2024年7月3日 12時8分

-

4寝るときにエアコンが欠かせません。電気代が安いのは「冷房」と「ドライ」どちらでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月4日 2時0分

-

5「手取りはほぼゼロに」定年後、再雇用を選んだ64歳の苦い思い出。現在は田舎に移住して「大満足」

日刊SPA! / 2024年7月4日 8時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください