話者同士でつくりあう「共話」型コミュニケーションのデザインに向けて

共同通信PRワイヤー / 2024年6月4日 14時0分

あいづちが生み出す協調的かつオープンエンドな会話

2024 年 6 月 4 日

早稲田大学

株式会社クロスコンパス

話者同士でつくりあう「共話」型コミュニケーションのデザインに向けて

あいづちが生み出す協調的かつオープンエンドな会話

詳細は早稲田大学HPを確認してください。

発表のポイント

◯ オーバーラップ(声が重なり合わさること)やあいづちによって協調的に会話が進行する「共話」の共創プロセスを取り入れた新しいコミュニケーションデザインのコンセプトを提案。

◯ 共話におけるあいづちの役割に注目し、あいづちを動的に挿入するボット(あいづちボット)を開発。実験の結果、人とボットの会話においても、ボットがあいづちを打つことで、会話がより親しみやすく協力的に感じることが明らかになりました。また、共話の特徴が観察された事例では、人間がボットに対して「人間らしさ」を主観的に感じていたことがわかりました。

◯ 共話の観点を取り入れることで、人間とコンピュータのインタラクションデザインに新たな視点が加わり、コンピュータを介したユーザ同士のやりとりにおいても、より親しみやすく協調的な関係性を築けるようなインターフェースの実現が期待されます。

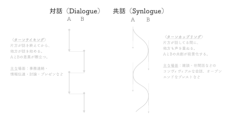

早稲田大学大学院文学研究科修士課程(当時)の吉村佳純(よしむらかずみ)、同文学学術院のドミニク・チェン教授、およびクロスラボ研究所所長のオラフ・ヴィトコフスキ博士の研究グループは、会話におけるターンテイク(順番交代)ではなく、協調的なオーバーラップ(声が重なり合わさること)やあいづちの打ち合いによって進行する共話(synlogue)という概念に基づいたコミュニケーションデザインの在り方を論じ、あいづちを打つボットを用いた実験を通して、共話のもたらす様々な価値を提示しました。

本研究成果は、『ACM Conference on Human Factors in Computing Systems(CHI)2024』にて、[論文名:Synlogue with Aizuchi-bot : Investigating the Co-Adaptive and Open-Ended Interaction Paradigm]として、2024年5月11日(土)にオンラインで掲載されました。また、同論文はその年のトップ5%のクオリティの論文に与えられるHonorable Mentionを受賞しました。

この記事に関連するニュース

-

NTT、声と話し方を高音質かつ低遅延にリアルタイム音声変換する技術を開発

マイナビニュース / 2024年6月17日 13時58分

-

声と話し方を好みのスタイルに一瞬で変える ~高音質かつ低遅延なリアルタイム音声変換~

Digital PR Platform / 2024年6月17日 10時0分

-

文理融合で社会実装 言語教育のAI活用を支える言語テスト妥当性研究の真髄

共同通信PRワイヤー / 2024年6月6日 14時0分

-

守りと攻めのサステナビリティによる「地球愛」の醸成とサステナブル社会の実現 ~早稲田大学×IOWN×NTT ビジョン共有型共同研究の始動〜

Digital PR Platform / 2024年6月5日 15時12分

-

TOPPAN、会議用自動同時通訳サービスの提供を開始

PR TIMES / 2024年6月3日 12時15分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください