「すべて違ってる」「悔しかった」 何が起きた?「原作者が激怒」したアニメ

マグミクス / 2024年6月5日 20時5分

■キャラクター、美術、考え方、すべて間違っているアニメ?

人気マンガ、小説のアニメ化の際、原作者とのトラブルはなるべく避けたいものです。しかし、作品の解釈やイメージの相違などのせいで、原作者が「激怒」してしまうケースがあとを絶ちません。どのような事例があったのでしょうか。

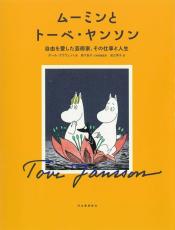

●『ムーミン』

フィンランドの作家、トーベ・ヤンソン氏が生み出し、小説、コミックス、絵本などで知られる「ムーミン」シリーズは、日本で1969年にアニメ化されました。「ねえムーミン こっちむいて」で始まる主題歌(作詞は井上ひさしさん)も有名です。

視聴者からは好評を博しましたが、完成したアニメを見たヤンソン氏は激怒し、日本のスタッフに手紙を送りつけました。脚本を担当した山﨑忠昭氏が、自著『日活アクション無頼帖』(ワイズ出版)にほぼ全文を掲載しているので、その一部を引用してみましょう。これを読むと、原作者が何について不満を感じ、怒っていたのかがよく分かります。

「まず、出発点からまちがっている。即ち、ムーミン谷、ムーミン的考え方がすべてちがって表現されている」

キャラクターの表現や、過激な描写(戦闘機や戦車を登場させた)などが気に入らなかったのではなく、「すべて」間違っているというのだから驚きです。手紙は美術にも触れています。

「ムーミン家の内部がまたちがっている。部屋が先ず広すぎるし、ガランとし過ぎている。だから一見、事務所のように見える。ムーミン家の部屋は、どちらかと言うともっと小ぢんまりしている。そしてもっと家具が一杯置いてある筈です。古風な家具が一杯……」

細かな部分まで指摘しているようですが、ここが原作者にとって大事な部分なのでしょう。キャラクターのデザインにも異を唱えています。

「ムーミン家の人々は、もっと長い耳である筈。目はもっとたがいにはなれている筈。彼等の手は、いつも短いままでおくこと。たとえば、もし長く手をのばさないとギターが弾けないのなら、ギターはやめてしまう方が良い。とにかく、手はぜったい長くしないこと」

ヤンソン氏が許せなかったのは、原作からの乖離です。

「画家達が良く正しい原型を見ながら描けば、そんなことはない筈です。特に注意してほしいことは、ムーミン家の人々には口はないということ。動画の場合、口が必要なのは判るが、できるだけ小さい口にして誰が今喋っているのか示す位に考え、また使ってほしい。決して、決して歯は描かないこと」

ただ文句をつけるだけでなく、アニメの事情も汲んだ上で、具体的な修正案を指示しているのが分かります。手紙を受け取った山崎氏も、「いやしくも原作者たるもの、文句をつけるにしてもこの位のことは行って貰いたいね」と感心しきりでした。

なお、アニメは1972年にも制作され、再放送も繰り返し行われましたが、1990年に原作者が関わる形で『楽しいムーミン一家』が制作された後は、一切再放送が行われなくなりました。ソフト化も許可されていません。

とはいえ、ヤンソン氏も、後年は『ムーミン』公式サイトで「自分の描いたムーミンと違っていても子どもたちが喜ぶならばそれでいい」と、昭和版『ムーミン』を認める発言をしています。69年版と72年版の『ムーミン』第1話は公式サイトからのリンクで観ることができますので、興味のある方はぜひ視聴してみてください。

■私たちがしゃべってるのは日本語ですよ!

『あさりちゃん』DVD-BOX デジタルリマスター版 Part1(TCエンタテインメント)

『あさりちゃん』DVD-BOX デジタルリマスター版 Part1(TCエンタテインメント)

●『あさりちゃん』

1978年から連載が始まった『あさりちゃん』は、室山まゆみ先生によるギャグマンガです。小学館の学習雑誌での連載は2014年まで続き、コミックスは100巻を数える大ヒットとなりました。

1982年にアニメ化されて好評を博し、放送は1年以上続いた上、「東映まんがまつり」で劇場版新作も公開されています。しかし、室山先生はアニメ化に不満を抱いていたようです。

原作とアニメを見比べてみると、原作では当初、内弁慶として描かれていた主人公「あさり」がアニメでは第1話から外でも大暴れするキャラクターになっていたり(原作の序盤は学校がまったく登場しませんでした)、原作では存在感がまったくなかった父親が一家の潤滑油になっていたりするという改変が見られます(室山家では姉妹と父親が不仲だったため、ほとんど登場させなかったそうです)。

室山先生が具体的にアニメのどの部分に不満を持っていたのかは明らかではありませんが、アニメ制作側とのやりとりに不信感を抱いていたことが『よりぬきあさりちゃん』に掲載されたインタビューで語られています。

「ちょうど『あさりちゃん』がアニメ化されたときに、自分たちの意見を言えずに苦労したんですよ。熊本なまりのイントネーションまで笑われたりして(筆者注:室山先生は熊本出身)。『私たちがしゃべってるのは日本語ですよ!』って反撃できなかったのがものすごく悔しかったのよねえ」

原作者としての意見を聞いてもらえなかっただけでなく、しゃべり方まで嘲笑されるとは相当なことだと思います。なお、室山先生は後に自作の『どろろんぱっ!』や『Mr.ペンペン』のアニメ化を許諾しているので、二度とアニメ化を認めないと決めたわけではなかったようです。

ちなみに第1話の脚本を担当しているのは『ムーミン』と同じく山崎忠昭氏ですが、これはただの偶然でしょう。

●『しろくまカフェ』

ヒガアロハ先生原作のアニメ『しろくまカフェ』がスタートしたのは、2012年4月のことでした。しかし、同年5月29日にヒガ先生が自身のTwitter(現:X)で、原作の連載の無期限休載を宣言します。

その理由は、アニメ化にあたって原作者が意見を言う場が設けられていなかったからでした。それまで半年ほど、話し合いをしたいと頼み続けても無視されてきましたが、知的財産管理の専門家に作成してもらった文書を配達証明で送ったことで、初めて話し合いの席が設けられたのです。ここにはヒガ先生側の弁理士も同席しました。

話し合いで分かったのが、編集部側が原作者に了解をとらず、アニメ制作側にOKを出していたことです。編集部は全面的に非を認めてヒガ先生に謝罪し、「キャラクターデザインのチェック」と「脚本の事前確認」を行うことができるようになりました。

その後のTwitterでの発言によると、ヒガ先生は話し合いの席上、「アニメ『しろくまカフェ』自体は、クオリティも高く、なによりがんばって作ってくださっているのが伝わってくる仕上がりで、感謝しています」と、アニメ制作会社側に伝えたそうです。

その後、連載は2012年9月号から再開し、同年11月1日に放送された劇中のアイドルグループ、「ヤマアラシ」(演:宮野真守ほか)が東京ドームでライブを行うというエピソード「アイドル・ヤマアラシ」には、ヒガ先生が雑誌編集部の人たちと一緒に観客のひとりとして声の出演をしていました。ヒガ先生の断固とした行動が、和解へと至る要因になったのでしょう。

こうして振り返ってみると、原作者の怒りのポイントは、作品のクオリティだけではなく、意見を受け入れてもらえないこと、自身をないがしろにされたことにも置かれていることが分かります(すべてのケースがそうだとは限りませんが)。

原作があるアニメを制作する場合、まず大切なのは原作者との密なコミュニケーションを欠かさないことです。それが、トラブル回避のための第一歩となるのではないでしょうか。

(大山くまお)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

完全新作漫画『COJI-COJI』(コジコジ)さくらももこアニメ用原作・脚本で連載スタート 第1話はジョニー君の記憶をめぐる物語

ガジェット通信 / 2024年11月20日 23時30分

-

納得いかず制作会社へ乗り込む事態も? 原作者が苦言を呈したアニメ3選

マグミクス / 2024年11月15日 12時10分

-

最強園児カヤちゃんが“無双”するホラーアクション「カヤちゃんはコワくない」TVアニメ化

映画.com / 2024年11月2日 19時30分

-

「映画 窓ぎわのトットちゃん」の演出装置としての窓ガラス、リアリティと空想力の両立【第37回東京国際映画祭】

映画.com / 2024年11月1日 20時30分

-

『コジコジ』完全新作、不定期で連載開始 さくらももこさん元アシスタントが作画担当!アニメ用の原作・脚本漫画化

ORICON NEWS / 2024年11月1日 9時0分

ランキング

-

1松平健「暴れん坊将軍」17年ぶり復活!年明け1月4日に新作放送、三池崇史監督&脚本・大森美香がタッグ

シネマトゥデイ 映画情報 / 2024年11月29日 5時0分

-

2《結婚は今世で12回目》竹内まりや・山下達郎夫妻の"魂レベル"の結びつきをさらに強くする「プラセボ効果」について心理士が解説

NEWSポストセブン / 2024年11月29日 7時15分

-

3矢田亜希子、27年前のハリウッド超大物との2ショット写真披露も…大慌て「本当に何もないですよ!」

スポーツ報知 / 2024年11月29日 5時30分

-

4芸能事務所「サムデイ」破産手続き…松井咲子もコメント 藤原紀香、篠田麻里子ら所属

スポーツ報知 / 2024年11月28日 22時42分

-

5栗山英樹氏、大谷翔平の盗塁激増に驚がくしながら明かす「僕はケガする怖さがあって盗塁とかさせなかったんですよ」

スポーツ報知 / 2024年11月28日 22時33分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください