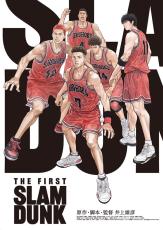

『THE FIRST SLAM DUNK』はなぜ「一見さん」でも楽しめる人が多い? 随所の工夫、奥深さ

マグミクス / 2024年6月17日 11時55分

■「自己紹介」「単純な呼ばれ方」「それを覆す奥深さ」がある

2024年6月10日より、『THE FIRST SLAM DUNK』がNetflixで独占配信されています。2022年12月3日に公開されてからロングランヒットを記録した本作で興味深いのは、熱心な原作ファンから「一見さんは楽しめない」という意見を聞く一方で、初めて作品に触れた「一見さん」からは「原作を読んだことがないけど楽しめた」「原作どころかバスケのルールも知らないけど感動した」といった声も多くあがっていたことです。

もちろん作品の受け取り方は一人ひとり異なるため、ひとくくりに断言できることはできません。しかし、筆者個人が改めて作品を見たところ、「これは『スラムダンク』を知らない人にも楽しめる工夫がたくさんある」「いや、むしろ『スラムダンク』をまったく知らずに見られる人がうらやましい」とさえ思えたのです。

その5つの理由を記しましょう。

※以下の記事では『THE FIRST SLAM DUNK』の結末を含むネタバレに触れています。

1:普遍的な「喪失」の物語である

映画の冒頭から、今回の主人公である「宮城リョータ」が、幼い頃に父を亡くしていたことが分かります。さらに試合中に回想形式で語られるのは、兄の「ソータ」もまた海の事故で亡くなったこと、そしてリョータが「兄のようにはなれない」とコンプレックスを抱え、しかも兄と同じようにバスケを続けることが母親を苦しませているのかもしれないという葛藤、それでもなおスポーツを「生きる支え」とする感情でした。

リョータに限らず、愛する大切な人、家族を急に亡くしてしまうというのは、誰の人生にも起こりうる不幸です。そして亡くなってすべてが終わりというわけではなく、その「喪失」が残された人たちに影響を与え続け、その喪失を乗り越えるための道を探すというのも、また普遍的なことでしょう。それらの心理描写が繊細かつ丁寧で、リョータという主人公に共感できることが、原作を知らない人にもおすすめできる大きな理由です。

2:映画を見る観客に近い「親のような気持ち」も描かれる

さらに、主人公のチーム「湘北高等学校」を応援する面々の「自己紹介」的なセリフもあります。「(相手チームの山王工業高校の)部員何人いるんだ」「名門感ハンパねえ」「それに比べて、オレたちの寄せ集め感…」と、「絶対王者」の応援の熱気と比較しての自虐的な物言いがあった上で、赤木晴子は自分を指差して「妹」と、高宮は「友達」などと言ったりするのです。

この映画を見ている「観客」である私たちもまた、彼らと同じ「応援をする立場」です。いかに勝利することが困難であるか、「相手チームとの圧倒的な格差」をこのセリフで分かりやすく示したことも重要でしょう。

さらに、その晴子の「ああ…なんか親になった気持ち」という言葉に一同が「わかる」と同調する、さらには彩子から「何言ってんの!応援しなさいよ!」と怒られる様からも、それぞれの気持ちがストレートに伝わります。そうした「初めは応援に熱が入っていない」様も、『スラムダンク』という作品を知らない人にとっても「入り込みやすい」と思うのです。

■「無音」が効いた演出

『THE FIRST SLAM DUNK』オリジナルサウンドトラック(Universal Music)

『THE FIRST SLAM DUNK』オリジナルサウンドトラック(Universal Music)

3:それぞれの「単純な呼ばれ方」と、その印象が覆される「奥深さ」

映画のタイトルが出る直前、The Birthdayの「LOVE ROCKETS」に乗せてキャラクターが「手描き」のように生み出される場面では、「湘北高等学校」「山王工業高校」の主要メンバー5人の、それぞれの体格や顔もバッチリと分かるようになっています。

さらには、試合中でも、宮城リョータが桜木花道へ「待ってたぜ、問題児」と言ったり、その花道が自身も周りも「(バスケを始めて4ヶ月の)(ド)シロート」と言われていたりと、やはりメンバーそれぞれの特徴が言葉ではっきりと語られていました。

そうした単純な「見た目」「呼ばれ方」で、個性豊かなメンバーそれぞれの特徴や関係性が把握しやすいということだけでなく、その「奥行き」も備えている、さらには「その単純な印象を覆す」展開があることも秀逸です。

回想にて、湘北チームの先輩で引退となったときの「竹中」は、「カタブツと問題児、うまくやれるわけがねえじゃん」などと勝手な決めつけを口にするのですが、そのカタブツと言われた「赤木剛憲」はリョータについて「宮城はパスができます」と返します。また、試合で「安西先生」は「宮城くん、ここは君の舞台ですよ」という言葉も投げかけます。

リョータは「ポイントガード」という、試合全体を見渡し、チームの面々にパスを回す役回りをしており、その通りに彼が「問題児というだけじゃなかった」、赤木キャプテンと安西先生の言葉が「本当にそうだった」と思えるようにもなっています。

さらに、リョータと同じく問題児の花道も「おめーらバスケかぶれの常識はオレには通用しねえ!! シロートだからよ!!」と、原作にもあるセリフを口にしており、その「破天荒ぶり」「でも自分がシロートであることは認めている」様も含めて魅力的に思えてくるでしょう。ともかく「カタブツ」「問題児」「シロート」という記号的な呼び名にとどまらない、キャラクターそれぞれの奥深い特徴がしっかり描かれているのも、映画、そして原作の優れたポイントです。

4:原作からの取捨選択も英断

本作では約2時間の映画に収めるにあたっての、原作からの取捨選択もされています。特に、コートに入って赤木に激励をする「魚住」や、山王チームのエースである「沢北の父」のエピソードがカットされたことを残念に思う原作ファンもまた多いのも確かです(ただし客席には、魚住および沢北の父と思しき男性の姿も見えます)。

ただ、赤木本人の立場や役回り、沢北本人のバスケへの想いは今回の映画でも十分に示されていると思います。「キャラクターの人数を絞った」ことで、映画の上映時間をタイトに仕上げることはもちろん、原作を知らない人にとっては物語全体を把握しやすくもなっているため、個人的には英断だと思えるのです。

5:「左手は添えるだけ」を無音にした

映画で描かれた試合の決着は、原作と同一のものでした。しかし、演出上で大きく異なるのは、花道がシュート直前に口にする「左手は添えるだけ」が「聞こえない」ことでしょう。

マンガと違い、「音が聞こえる」映画という媒体を逆手に取ったような、前後の「BGMなし」「心臓の鼓動だけが聞こえる」という、一連の「無音」演出にあわせて、「左手は添えるだけ」を観客に聞かせないという判断は、それだけで理にかなっているともいえます。

また、この直前の回想で「左手は添えるだけ」と言っていた場面はありましたが、そちらはあくまで「原作では(これまで)こういう練習をしていた」という描写でした。今回の映画だけを見た人にとっては、その「左手は添えるだけ」というセリフに込められた桜木の努力は知りません。だからこそ、「どういう意味?」とノイズに感じさせないためにも、それを「聞かせない」ことが重要だったと思うのです。

さらに、原作を読み込んだ人にとっては、(こう言うと矛盾しているようですが)その花道の「左手は添えるだけ」は「聞こえる」のです。これは、原作を読み込み、今回の映画では語られていない花道の「これまで」と、その努力が「左手は添えるだけ」に到達したことも知っている、原作ファンの特権ともいえるでしょう。

そして、今回の映画のメインで語られているのはやはりリョータの物語です。さらには、映画という媒体であればこそ、劇中の観客と同じ視点で、より彼らを応援する立場にもなっています。そのリョータ、はたまた観客の視点からすれば、花道の「左手は添えるだけ」が聞こえないのも自然なことでしょう。その上で「固唾を飲んで見守る」、その「無音」からの決着に、もはや言語化が不可能なほどのカタルシスがあるのです。

これまであげた以外でも、「普段現実で見ているスポーツだって選手のことを深くは知らないで楽しんでいる」「試合のロジカルな駆け引きがわかりやすく描かれている」「そもそもアニメのクオリティーが革新的」など、やはり『THE FIRST SLAM DUNK』は原作を知らない人でも楽しめる理由がたくさんあります。前述したように「原作ファンの特権」があるのも事実ですが、『スラムダンク』を知らない人も、本作を見てほしいと強く願います。

(ヒナタカ)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「TAAF2025」声優・堀内賢雄らが「アニメ功労部門」顕彰者に! 仲村宗悟ナレーションによるPVも公開

アニメ!アニメ! / 2024年11月28日 12時0分

-

映画「ボルテスV レガシー」12月15日に宇宙最速放送! BS12 トゥエルビ「日曜アニメ劇場」にて

アニメ!アニメ! / 2024年11月18日 18時30分

-

宇宙最速放送の「映画『ボルテスV レガシー』」他、注目作を放送! 12月の『日曜アニメ劇場』もお見逃しなく 毎週日曜よる7時~BS12 トゥエルビ

@Press / 2024年11月18日 14時0分

-

なぜ韓国で『スラムダンク』が大人気なのか?「同じ文化を吸収した若者が韓国と日本両国にいる」ことの特別さ

集英社オンライン / 2024年11月13日 11時0分

-

2024年度、もっとも愛された100作品を選ぶ! 「TAAF2025」“みんなが選ぶベスト100”投票開始

アニメ!アニメ! / 2024年11月1日 18時0分

ランキング

-

1【NewJeans緊急会見要点まとめ】ADORとの契約解除を発表・今後の活動に言及

モデルプレス / 2024年11月28日 21時54分

-

2辻希美、娘の“顔出し解禁”デビューに予定調和の声も、際立つ「華麗なプロデュース力」

週刊女性PRIME / 2024年11月28日 18時0分

-

3戸田恵梨香が“細木数子物語”で女優復帰! Netflixが昭和ドラマ戦略で描く勝ちパターン

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年11月27日 16時3分

-

4芸能事務所「サムデイ」破産手続き…松井咲子もコメント 藤原紀香、篠田麻里子ら所属

スポーツ報知 / 2024年11月28日 22時42分

-

5栗山英樹氏、大谷翔平の盗塁激増に驚がくしながら明かす「僕はケガする怖さがあって盗塁とかさせなかったんですよ」

スポーツ報知 / 2024年11月28日 22時33分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください